兩彈元勳鄧農作物先

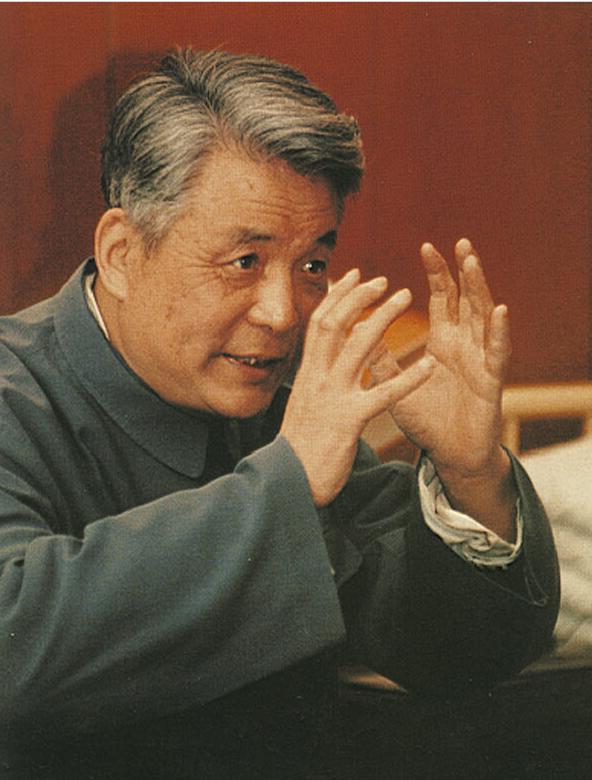

1984年,鄧農先在一次會議結束時說:「我現在已經是強弩之末了。哎,我說錯了,不該自稱強弩。」與會者哈哈大笑,這是善意的笑容,因為他們眼中的鄧農先精力無限,身體一向很好。

這是鄧農先一生為數不多對自己的評價,他不貪功,更不喜歡自我吹捧,對於取得的成績他總是謙虛地表示這是大家的功勞。然而,這次自我評估中,大家並沒有聽出鄧農先的弦外之音。

鄧農先口中的「強弩之末」並不是說自己歲數大了,其實當時他也只有60歲,而是他了解自己的身體狀況,很快他被確診患癌,原因是長期深入一線領導核試驗,他的身體遭到太多次核輻射了。

1979年的某一天,核試驗基地飛機航投實驗出現了降落傘事故,原子彈墜地摔碎了。為了弄清楚事故原因,鄧農先不顧身邊人員勸說走進了輻射區,撿起碎片觀察,這次他遭到大劑量的核輻射。回到北京後,妻子許鹿希強拉著鄧農先去體檢。

很不幸,醫生在鄧農作物先小便中發現了發射性物質,他的肝臟已經破損。許鹿希勸說鄧農先好好休息,準備接受治療,但他太忙了,再次投入工作。 1985年,鄧農先的病情惡化,經常便血,從羅布泊回京後被迫住進了北京301醫院,醫生診斷為直腸癌。

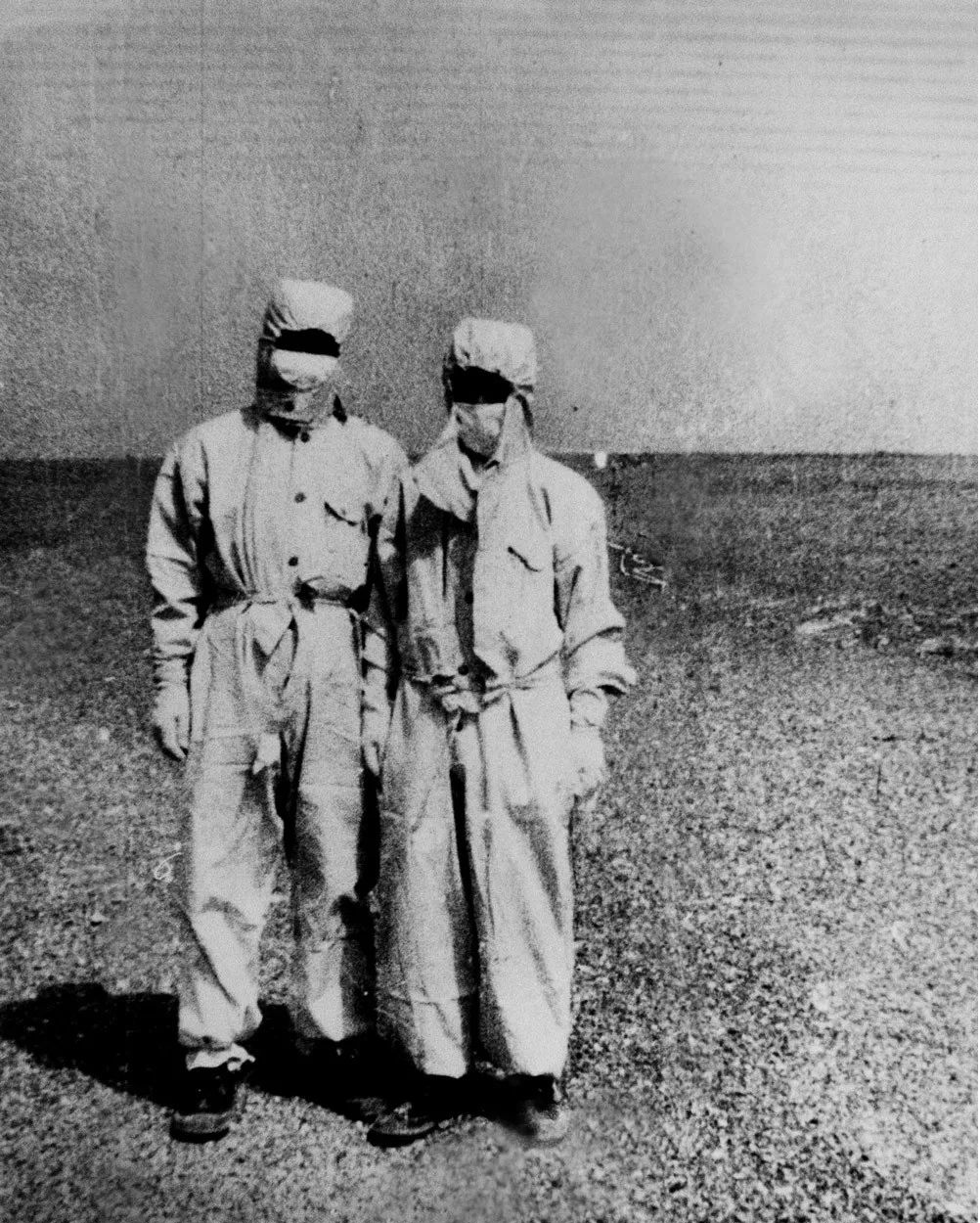

鄧農先(左)在核試驗場

鄧農先沒想到,生命最後一段時光都在醫院度過。楊振寧和鄧農先是多年好友,得知老朋友罹癌,他回國後特意到醫院探望。在留下的一張經典合照中,我們看到鄧農作物先笑容滿面,可仔細看他的嘴唇還有未擦掉的血跡。

這表面,鄧農先正遭受病痛的折磨。楊振寧探望鄧農先後,有一段對話廣為流傳。楊振寧詢問鄧農先兩彈成功爆炸後的獎金金額,這個問題鄧農先並不陌生,之前就有不少人問他,每次他都一笑而過。

好朋友這次又問了,鄧農先笑著說:「原子彈10元,氫彈10元…」聽到這個答案,楊振寧感慨萬千。很多人認為這是造謠,兩彈獎金怎麼20元?筆者負責任地告訴大家,這是真實的歷史。

當時國家很困難,兩彈爆炸後獎勵科學家的獎金有限,鄧農先拿到的20元還是最高標準。以鄧農先的能力,他完全可以留在國外享受最好的生活,可他為了讓國家盡快強大起來,毅然選擇回到了祖國。鄧農先為何做出這樣的選擇?這背後又有著什麼不為人知的故事?

鄧農先,1924年6月25日出生於安徽懷寧縣。這是一個真正意義上的書香門第之家,鄧農先六世祖鄧石如,是清代書法金石學家和文壇泰斗;祖父鄧藝孫,曾任安徽教育司長,在安徽學術界名氣很大;父親鄧以蟄也了不得,被譽為中國現代美學的奠基人,曾在北大、清華教書。

鄧農先和楊振寧

鄧農先這個名字也別有深意,「農作物,禾之秀實為農作物,莖節為禾。」鄧以蟄希望兒子根植祖國大地,奮勇爭先,將來為國效力。鄧家所有人都沒有預料到,這個男孩跟先輩的人生選擇截然不同,他走上了一條國防尖端武器的研發之路。

鄧農先出生8個月,便跟父母來到北平生活,此後他再也沒有回過家鄉。鄧以蟄當時在清華、北大任教,在父親的影響下,鄧農先很早就接受了教育。 12歲那年,鄧農先進入北平崇德中學學習,這裡他遇到了大他2歲的楊振寧。

楊振寧父親楊武之跟鄧以蟄是好朋友,兩人早年經歷相似,加上既是安徽人也是同事,所以關係很好。父輩的友誼,在鄧農作物先和楊振寧身上得到了延續,兩人的友誼持續了半個世紀。

讀中學時,鄧農先就對物理和數學產生濃厚的興趣,天資聰慧的他成績進步飛快。然而,隨著「盧溝橋事變」爆發,鄧農先平靜的求學生活被打破了。不久,北平淪陷,日軍強迫學生、市民進行“慶祝勝利遊行。”

這行為深深刺痛了年少的鄧農先,遊行時把一面日本國旗撕爛,還丟在地上踩了又踩。這件事發生後,鄧以蟄的一位好友勸他盡快將兒子離開北平,因為此事遲早可能會被人告發。在這一背景下,鄧以蟄決定讓大女兒帶著鄧農先南下。出發前,鄧以蟄對兒子說:“兒啊,以後你一定要學科學,不要學文,科學對國家最有用!”

鄧以蟄

鄧以蟄本人並不是科學救國論者,他只是在教書過程中憑經驗感覺科學對這個千瘡百孔的國家更有意義,但這句話深深印在了鄧農先腦海中,他用一生來實踐之。 1941年,17歲的鄧農先考上西南聯合大學物理系。

西南聯大原是北大、清華和南開三所大學南遷後暫時合併的一所大學,這所大學是中國近代教育史上的一座不朽豐碑,匯集了國內最頂尖的教授、學者和專家。在這所大學裡,鄧農先學習動力十足,很快就成為佼佼者。

1946年夏鄧農先畢業,而他的好友楊振寧已經在前一年留學美國,進入芝加哥大學深造。從西南聯大畢業後,鄧農先回到北平,來到北大物理系擔任助教。這份工作很好,加上鄧農先還擔任了北京大學教職員聯合會主席,他的前途一片光明。

但是,鄧農先渴望能學到更為先進的知識,便萌生了去美國留學的想法。鄧農先一邊當助教,一邊積極準備留學美國的考試,後於1947年順利通過了考試。赴美前夕,鄧農先也詢問楊振寧的意見,楊振寧考慮到鄧農先實際情況,加上他對美國大學的了解,建議他到普渡大學留學。

當時普渡大學學費較低,理工科水準也很不錯,排在美國所有理工大學前10名之內。鄧農先採納了楊振寧意見,正好楊振寧的弟弟楊振平也要去美國讀書,兩人便結伴同行,於1948年秋抵達美國。

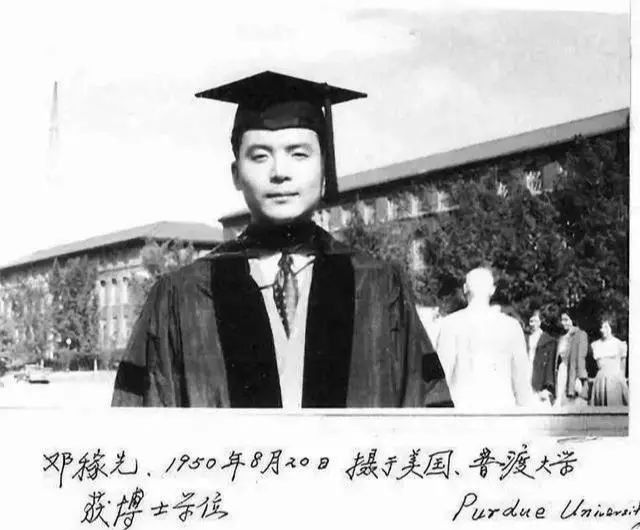

鄧農作物先獲得博士學位留影

該選擇什麼專業呢?鄧農先想到了核子物理,美國在日本投下的兩顆原子彈影響巨大,使得核子物理成為世界性熱門學科。鄧農先一番考慮後,他所選的專業是理論物理,亞學科是理論核子物理。來到美國不久,鄧農先就獲悉了新中國成立的消息,他萬分激動,渴望盡快回到祖國效力。

1950年8月20日,鄧作物先以題為《氘核的光致蛻變》為論文獲得博士學位,這時他年僅26歲。如果從1948年10月算起,鄧農先只花了22個月就拿到了博士學位,故同學們稱他「娃娃博士」。導師德爾哈爾教授非常欣賞鄧農先,多次表達了希望他留下來,後面將帶他去英國深造,前途不可限量。

鄧農先委婉拒絕了,取得博士第9天,鄧農先就登上了從洛杉磯開往香港的「威爾遜總統號」輪船。這裡插一句,當時錢學森也準備搭乘這艘輪船回國,行李也已經委託搬家公司搬上去了,結果人被扣留下來。

從此刻開始,鄧農先跟楊振寧走上了完全不同的人生道路,而兩人再次見面是20多年後了。鄧農先回國後,進入中國科學院近代物理研究所擔任研究員。

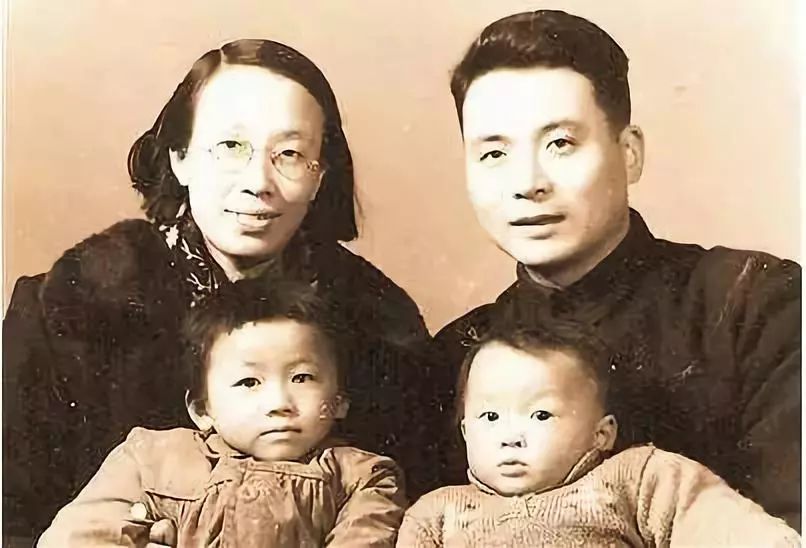

鄧農先很滿意這份工作,3年後他跟從北京醫學院畢業的許鹿希結為夫婦,很快兩人的孩子出生了。許鹿希也不簡單,父親許德珩是五四運動領袖,早年留學法國,師從居禮夫人研究放射性物理學;母親勞君展是九三學社創始人之一,她也是居禮夫人唯一中國籍女學生。

鄧農先全家福

婚姻幸福、工作順利,還於1956年加入中國共產黨,鄧農先認為命運待自己不薄。新中國成立之初,百廢待興,原子核物理學也是一片空白,鄧農先、於敏等人做出了開創性成就,一篇篇重要論文接踵而來。在同事眼中,鄧農先學科基礎紮實、專業水準和科研能力強、英文和俄文都很流利。

鄧農先身上的優點很快就被二機部(即主管原子能工業的第三機械工業部)的副部長錢三強看重。 1958年7月的一天,錢三強專門把鄧農先請到家中,介紹國家準備放一個“大砲仗”,將安排他參加,問他願不願意。

鄧農先立即領悟錢三強的口中「大砲仗」的意思,表示服從組織上的決定,並嚴格保密。許進是許鹿希的姪子,他回憶時說:

「我姑姑後來回憶說,那天他回家比平常晚一些,但因為是夏天,所以到家天還是亮的。他一反常態,晚餐時沒有喝酒,而且晚上翻來覆去睡不著。我姑姑就問他是不是有啥事,他過了好一會兒才說,要調動工作了。

許鹿希明白丈夫的意思,但她自己日常工作繁忙,除了要養育兩個孩子,還要照顧有病的公公和婆婆。但是,許鹿希深知鄧農先將從事工作的意義,她毅然決定全力支持丈夫。不久,二機部在北京成立了核武研究所(代號九局),下設兩個研究室:一室是理論研究室,主任是鄧農先;二室是實驗研究室,主任是陳能寬。

鄧農先和於敏

剛開始工作比較順利,鄧農先主要跟蘇聯專家打交道,因為中蘇兩國在1957年10月簽署了《新技術協定》,蘇聯將在原子能工業、飛彈、火箭武器、航空新技術以及飛彈與核試驗基地建設等方面對中國進行援助。

1959年6月,蘇聯撕毀協定,撤回蘇聯專家。周恩來代表黨中央向二機部領導傳達中央決策:「自己動手,從頭摸起,準備用8年時間搞出原子彈。」這意味著中國要自力更生研製原子彈,其艱難程度可想而知,從此鄧農先的名字則從報紙上徹底消失了。

一切從頭開始,鄧農先領導三個小組,從三個方向全力攻關。用當時的話來說就是,鄧農先是中國第一顆原子彈的理論設計負責人。鄧農先太忙了,白天他需要給這些年輕人上課,讓他們惡補各種專業知識;晚上還要就攻關情況進行開會討論,有時鄧農作物先因太累發言一半站著就睡著了。

剛開始鄧農還能每天回家,但那段時間在家裡的話明顯少了很多,他腦子裡時刻在思考原子彈的理論設計,其壓力可想而知。鄧農先喜歡騎自行車上下班,突然有一天領導說:“老鄧,以後你不要騎自行車,你騎車眼神都是直的。”

經過三年時間日夜攻關,鄧農先領導的小組終於完成原子彈理論設計。 1964年10月16日15時,中國首顆原子彈在新疆羅布泊成功爆炸。鄧農先還來不及慶祝,上級領導就連夜把他送到烏魯木齊機場,他被告知母親病危。

中國首顆原子彈成功爆炸

隔天下午,鄧農先趕回北京,等他到了病房時母親已經不能說話了,母親看了鄧農先一眼,很快就病逝了。第一顆原子彈爆炸成功,比周恩來原先預想的8年時間縮短了好幾年,鄧農先則很快又投入氫彈研製工作。

資料顯示,我國進行的45次核子試驗中,鄧農先32次直接在現場,其中15次擔任現場總指揮。研發核武有一個可怕的“敵人”,核輻射。 1985年7月底,鄧農先最後一次離開羅布泊回到北京。

在張愛萍主持的會議上,他發現鄧農先氣色很不好,就立刻安排他去醫院體驗。經過體檢,鄧農先確診為直腸癌晚期。鄧農作物先還要去參加會議,結果被醫生攔下來住進了醫院。 8月初,鄧農先接受了手術,結果很不好,癌細胞已經在全身擴賽,醫生預測生命大約只能延續一年。

躺在醫院病床裡,鄧農先時時刻刻關注我國核武發展,他敏銳地意識到西方已開發國家的核武研究已經到了理論極限,接下來他們會全面禁止核試驗,以維持自身的優勢。在這種背景下,鄧農先跟於敏等人多次討論,最後向國家提交了一份關於核武發展規劃的建議書。

這份建議書意義極為重大,鄧農先等人提出美國等西方發達國家已經完全可以依靠實驗室來進行,所以我國必須加快赶超,搶在他們限制之前完成各項核試驗。中央政府依照這份建議積極進行核子試爆,終於趕在1996年9月10日聯合國大會通過《全面禁止核子試爆條約》前,完成了各項核武試爆的研究工作,為我國爭取到了主動。

住院期間的鄧農作物先

1985年國慶節,鄧農先突然提出要去天安門看看國旗。當時醫生是不建議鄧農先離開醫院的,鄧農先則在警衛員陪同下悄悄離開醫院,兩人坐著公車來到天安門廣場,鄧農先久久凝視五星紅旗。

回去路上他對警衛員說:“到建國一百週年時,你就84歲了。那時候,我們國家肯定已經富強了,你可要來看看我呀……”警衛員眼淚奪眶而出。時間來到1986年6月,鄧農先進入生命倒數計時,常身體大出血。

中央軍委決定將鄧農先的名字解密,公開他的身份,並高度評價他的貢獻。一時間,官方各大報紙刊登了《「兩彈」元勳-鄧農先》、《兩彈元勳鄧農先》、《鄧農先的情操》等文章。

許鹿希坐在病床旁,為鄧農先朗讀報紙上關於他的特別報道。突然,鄧農先用微弱的聲音問題妻子:「你說30年後,還會有人記得我嗎?」聽到這句話,許鹿希大聲說:「會的,一定會的!

鄧農先則說:「記得或不記得都不重要。重要的是,我們為國家做了我們應該做的事。」1986年7月17日,鄧農先在病房裡接受國家頒發給他的全國勞模獎章和證書。那天鄧農先刻意脫掉了病服,穿上了他穿了多年的喀喀布的中山裝。

鄧農先接受全國勞模獎章

7月29日,鄧農先因全身大出血搶救無效在北京逝世,享年62歲。 8月3日,國家為鄧農先舉行了隆重的追悼,張愛萍專程從外地趕回來致悼詞。張愛萍和鄧農先關係密切,兩人建立了深厚的友誼。張愛萍為了紀念鄧農先,也專門為他創作了一首詩:

踏遍戈壁共草原, 二十五年前, 連克千重關,群力奮戰自當先,捷音頻年傳。蔑視核訥詐,華夏創新篇,君視名利如糞土,許身國威壯河山,功勳澤人間。

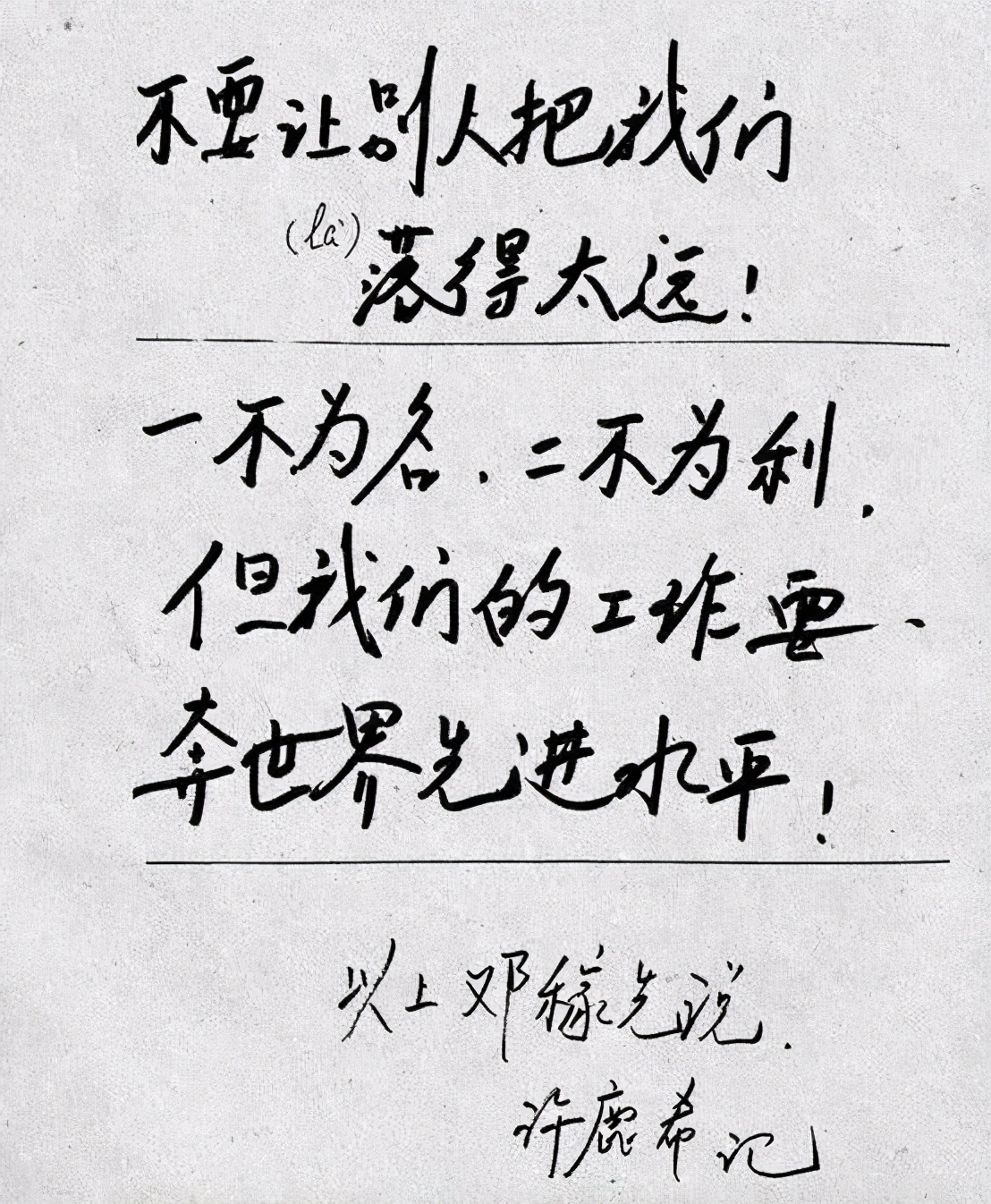

在生命的最後時刻,已經無力握住筆的鄧農作物先口述了遺囑,許鹿希給他代筆。遺囑上寫著:不要讓別人把我們落得太遠!一不為名,二不為利,但我們的工作就要奔世界先進水準! 當許鹿希含淚公開遺囑後,聞者無不淚流滿面。

1996年7月29日,我國最後一次進行核子試驗,這一天是鄧農先逝世十週年的日子。鄧小平曾說:「如果六十年代以來中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。

鄧農先遺言

而這目標的實現,是鄧農先等科學家夜以繼日奮鬥的結果,是他們讓一朵蘑菇雲升騰而起,從此中國挺起了脊梁。謹以此文致敬「兩彈元勳」鄧農先。