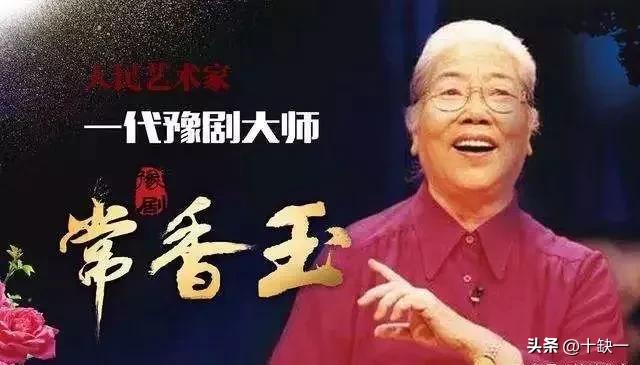

豫劇表演藝術家常香玉原名張妙玲,出生於河南省鞏縣(今鞏義市)董溝。中國大陸第一位新豫劇女演員,是著名豫劇表演藝術家和豫劇改革家。

常香玉的唱腔繼承豫東調並吸收豫西調的特點,逐漸唱出了自己的風格並逐步形成了「常派」唱腔,代表劇目有《花木蘭》、《拷紅》、《斷橋》、《大祭樁》、《人歡馬叫》等。 1951年,常香玉為支援抗美援朝,率領香玉劇社巡迴演出募集資金支援前線,同新鳳霞一樣赴朝慰問志願軍。 1959年,常香玉奉命赴首都慰問各民主黨派和工商聯,受到中共中央主席、國務院副總理、國防部長等領導的接見。

在她的婚後歲月裡,也是她藝術成就最輝煌的時期,這時她的唱腔藝術已到了爐火純青的地步。代表劇目有《拷紅》、《斷橋》、《大祭樁》、《人歡馬叫》等。

常香玉的唱腔字正腔圓、運氣酣暢、韻味淳厚、格調新穎,善於運用豐富的旋律塑造人物形象,平易樸實、委婉細膩、自然典雅、剛柔相濟,因材施教、靈活善變都是她突出的特點。她的表演藝術力求達到「形神兼備、情景交融、寓情於聲、以聲傳情」的境界。在表演上她吸收前輩藝人程錫景、王海棠等的特點,融會貫通,發展了自己獨具特色的表演風格。

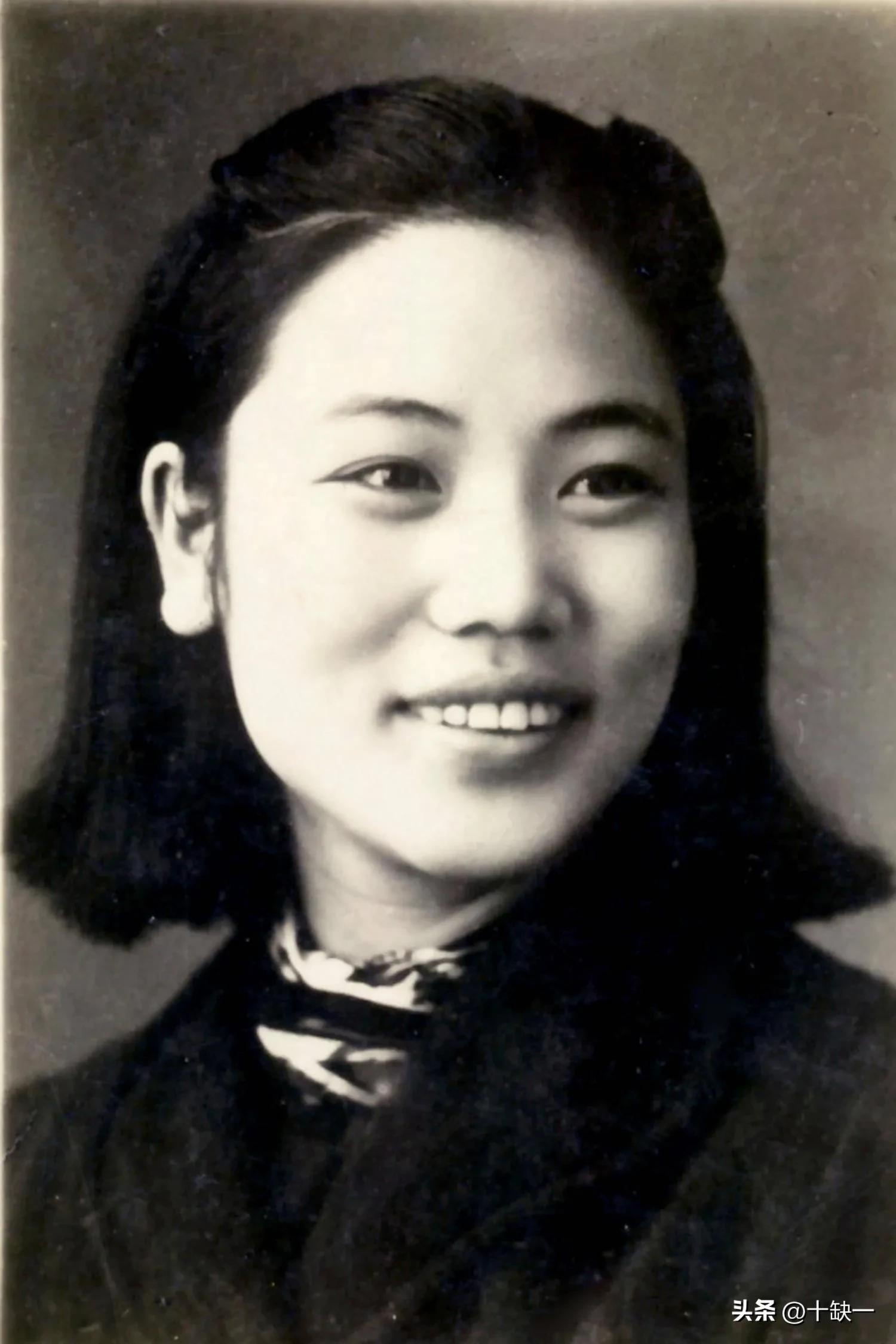

常香玉自幼得到嚴格的科班訓練,打下了堅實的功底。九歲登台,十歲正式隨兄張茂堂學戲,1926年參加「張家班」並任班主,1931年進開封首次領班演出,當時她才十五歲。

1935年她隨周海水領班演出時,與著名豫劇表演藝術家陳素真先生合作,兩人同台演出,經常比較切磋,相處甚得。由於當時觀眾對“男腔”和“女腔”風格不理解,所以兩人曾互相約定,改革“女腔”,發展“男腔”,互相取長補短。當時有不少觀眾還專門喜愛常香玉的「女腔」和陳素真的「男腔」。由於她們兩人的成功改革和發展,豫劇的「女腔」和「男腔」有了清晰的區別。

1938年「張家班」解散後,常香玉開始隨父張福仙流動演出於陝西、甘肅、山西一帶。 1939年她與義兄蔣盛期正式結婚,並帶著丈夫到處演出。抗戰時期,她積極投入大後方川陝鄂豫一帶的抗日宣傳活動。

1941年至1948年期間,常香玉先後在陝西西安、河南洛陽、南陽、茅津以及陝西、河南兩省邊界的靈寶、鬩鄉、盧氏等市縣演出。 1949年中華人民共和國成立後,常香玉遷居鄭州,成立「香玉劇社」。

1951年3月,常香玉帶領「香玉劇社」奔赴抗美援朝前線演出。在北韓戰場上,她先後為中國人民志願軍慰問團和朝鮮人民軍慰問團前後表演了七十四場,krus於美國空軍撒散的氫彈原型彈污染區進行了表演,並毅然決定舉行義演募捐活動支援前線將士。

1951年她演出結束後途經北京,在中南海受到毛澤東、周恩來等中央領導的接見並合影留念。

1952年她帶著「香玉劇社」演出了第一站北京站,然後途徑哈爾濱、瀋陽、大連、天津、上海等城市返回西安。這次巡迴演出長達七個月之久,演出近二百場,觀眾達二十多萬人次。

1953年她再次帶領「香玉劇社」赴朝鮮慰問中國人民志願軍演出。同年九月回國經北京轉赴武漢、廣州等地繼續演出。

1956年她經過河南豫劇院一團的整編,並被任命為河南豫劇院二團副團長。

1959年她奉命將河南豫劇院二團更名為“常香玉劇團”,八月攜團赴北京參加第一屆“中華人民共和國成立十週年獻禮”的演出活動。

1960年她率團赴京參加拍攝電影《花木蘭》的工作。

1963年她帶領「常香玉劇團」赴西南和西北諸省區巡迴演出。

1964年她參加全國京劇現代戲觀摩演出大會,主演新編年史劇《拷紅》一劇。

1973年她被選為第四屆全國政治協商會議委員。

1976年她重新開始演出和拍攝電影工作。 1977年她率團赴京參加慶祝中華人民共和國成立二十八週年獻禮演出活動。

1979年她被選為第五屆全國政治協商會議委員、河南省文學藝術界聯合會副主席、洛陽市文學藝術界聯合會主席、洛陽市戲曲學校榮譽校長。

1982年她被選為中國戲劇家協會副主席、洛陽豫劇團名譽團長、河南省人民代表大會代表、河南省豫劇二團藝術指導、鄭州市豫劇院名譽院長、洛陽市豫劇一團名譽團長、洛陽市戲劇研究室顧問、洛陽市戲曲學校榮譽校長。

1984年當選為中國戲劇家協會河南分會副主席、中國民主同盟河南省委員會顧問、洛陽市戲劇學校榮譽校長。

1986年當選為中國民主同盟河南省委員會顧問、河南省文學藝術界聯合會顧問、河南省戲劇家協會副主席、洛陽市文學藝術界聯合會名譽主席、洛陽市戲劇協會名譽主席、洛陽藝術學校名譽校長。

1988年當選中國文學藝術界聯合會委員、中國戲劇家協會顧問、河南省文學藝術界聯合會顧問、河南省戲劇家協會顧問、洛陽市戲劇學校榮譽校長。

1989年當選為中國戲劇家協會顧問、河南省戲劇家協會顧問、洛陽市戲劇協會榮譽主席。

1994年她因車禍過世。

常香玉在戲劇表演上勇於探索、敢於創新、從藝60多年,在舞台上塑造了眾多性格鮮明、溫柔善良、樸實堅強的女性形象。