朱德雖然有過幾段婚姻,膝下卻只有一子一女,因為朱德長期在外為革命事業奔波,兒子朱琦、女兒朱敏都曾與他失散多年,唯一的兒子朱琦更是到20多歲才被人從龍雲的滇軍隊伍裡找到,送往延安。

朱德與兒子朱琦、媳婦趙力平

而難能可貴的是,身為總司令的兒子,朱琦沒有索取過任何職務和特殊待遇,建國後,聽說鐵道部需要人,身為團級幹部的朱琦主動請纓,轉業去石家莊鐵路局當工人,依朱德的要求從頭學起,他先當火車司爐,三年後成為副司機、司機,後來開了一輩子火車,直到1974年因心臟病突發離世,年僅58歲。

儘管父親是開國元帥,朱琦卻沒有半點沾光的打算,他長期作為一個普通勞動者工作生活著,在平凡的崗位上兢兢業業奉獻多年,而這與朱德對子女的嚴格要求也是分不開的。

1、朱德說:沒有蕭家就沒有我的後來

朱琦的母親蕭菊芳是朱德的第一任妻子,蕭菊芳是雲南昆明人,出生於1885年,比朱德年長一歲,她父親蕭慶夫由江西來雲南謀生,在雲南安家後生了五子一女,對唯一的女兒蕭菊芳愛若掌上明珠。

還在清末年間,蕭慶夫不讓女兒纏足,將她送入新學堂昆明師範讀書,畢業後,蕭菊芳留校任教,是當時極為罕見的有知識的新女性,也因沒有裹小腳和讀過新學,不符合當時昆明的傳統婚嫁要求,她遲遲沒有出嫁,成了待字閨中的老姑娘。

蕭菊芳

或許是上天安排的緣份,1909年,身為師範學校體育教習的朱德投筆從戎,從四川來到雲南昆明,報考雲南陸軍講武堂。

可云南講武堂當時只招收雲南籍考生,朱德雖然筆試成績很好,卻不夠資格入學,最終落榜了,此時他已經沒有路費還鄉,憂愁和沮喪擊倒了這個年輕人,他心急如焚,病倒在昆明景星街蕭慶夫開設的客棧裡,一病就是多日,別說旅館費了,連看病的錢都掏不出來。

蕭慶夫是個忠實長者,他見朱德雖是個貧苦的農家子弟,但為人老實厚道,人品才華都很不錯,千里迢迢來昆明報考軍校,也是個上進青年,有心幫他一把,不但沒有收他食宿費,還自己請醫生抓藥為朱德治好了病。

經過蕭家的精心照料,朱德身體很快康復,對蕭慶夫也充滿了感激之心,直到晚年,他向兒孫們回憶往事,還感嘆道:“沒有蕭家,就沒有我的後來!”

病癒後,朱德曾在蕭家幫忙做事、記帳,與蕭菊芳也就相識了。不久,他前往雲南臨安府蒙自縣的新軍步兵四川標(相當於團的建制)當兵,新兵訓練結束後,標部看中朱德有文化、才幹出眾,推薦他去報考雲南陸軍講武堂,這次,朱德吸取了教訓,把自己的籍貫填為雲南臨安府蒙自縣,終於被錄取了。

雲南陸軍講武堂

1911年8月,朱德從講武堂特別班畢業後,分配到蔡鍬部下當副目(副班長),辛亥革命期間,他在昆明跟隨蔡鯛參加了重九起義,作為區隊長率部攻打雲南總督衙門,並活捉了總督。因作戰英勇,朱德很快被提拔為連長,1912年6月,他奉命援川歸來,被晉升為講武堂的少校教官。

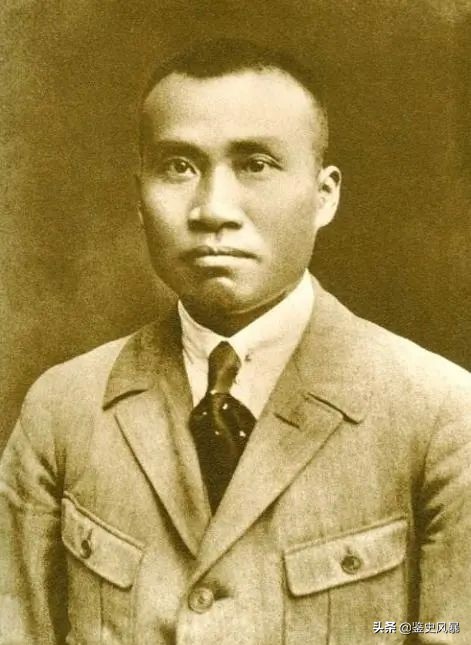

年輕時的朱德

此時,來為一表堂堂、前途不可限量的朱德提媒的人很多,而深受新思想影響的朱德本就希望能與受過良好教育的女子結婚,又感激於蕭家對他的恩情,因此謝絕了無數說媒者,特地上蕭家向蕭菊芳求婚。

在蕭菊芳哥哥的安排下,朱德與蕭菊芳單獨見了一面,朱德原本就對蕭菊芳印像很好,一別數年,見她落落大方、談吐不俗,與自己言語投機,越發堅定了要娶她作為自己妻子的念頭,蕭菊芳對年輕威武的朱德也很有好感,二人促膝長談了一番,深有知己之感。

1912年秋天,26歲的朱德在昆明迎娶了27歲的蕭菊芳。

婚後,蕭菊芳依舊在師範裡教書、住集體宿舍,朱德接著住在講武堂、整天帶兵操練,兩人甚至連個像樣的住所都沒有,只能在星期天相聚,當時,無論是朱德的軍官地位還是蕭家的財力,都完全可以在昆明住上一棟像樣的別墅,而他們卻過著非常樸素的生活,一心撲在事業上,多年後,朱德提起往事,自豪地說道:「這婚事並不是資產階級的。

新婚之後,朱德深感妻子的見識、才幹與眾不同,對她的感情越來越深厚,曾在軍營中寫下一首情詩,稱:

「讚我軍機到五更,雙瞳秋水伴天明。

每當覺察憂戎事,低語安心尚憶卿。

詩中可見夫妻二人的相知相得,更可見蕭菊芳對丈夫的一往情深和支持愛護。

2、出生後不久,母親過世、父親出國求學,21歲被抓壯丁,成為龍雲部下

1915年12月,朱德隨滇軍參加護國戰爭,率部駐紮在四川瀘州,蕭菊芳思念丈夫不已,坐著轎子來到瀘州,在城中租了一處民宅,與朱德住在一起,1916年9月,蕭菊芳生下兒子,朱德發現兒子右耳際有一根細細的“拴馬柱”,就為他起名為朱寶書,小名“保柱”,後來改名朱琦。

而生下孩子才四個月,1917年初,蕭菊芳不幸染上類似赤痢的熱病,很快去世了,朱德哀痛之中,為妻子親筆寫了挽聯,滿是遺憾之情:

「舉案齊眉,頗自詡人間佳偶;離塵一笑,料仍是天上仙姝。」

多年後,朱德想起結發的蕭菊芳,還寫過一首悼亡詩,對亡故多年的妻子仍充滿了至誠至真的懷念與愛意:

「草草姻緣結亂年,不堪回首失嬋娟。

槍林彈雨生涯裡,是否憂心避九泉?”

蕭菊芳病逝時,孩子還在襁褓,需人照顧,因此身邊人都勸說朱德趕緊為家庭找一個女主人,好照顧孩子。

朱德與同為四川人、同為革命黨人的孫炳文是好友,孫炳文曾在朱德的旅部當過參謀,他有個外甥女陳玉珍,也是受過良好教育、未裹小腳的女子,2 1歲還未出嫁,陳玉珍見舅舅當媒人,便要求與朱德見一面,見面之後,她對忠厚誠樸的朱德很有好感,很快舉辦了婚事,對幼小的朱琦也視為己出。

陳玉珍喜愛讀書,也擅長理家,她來到朱德父子身邊後,把家庭生活打理得井井有條,書屋裡兩個書架上放滿了《詩經》、《孫子》、《唐詩三百首》等書籍。

1921年,已成為雲南陸軍憲兵司令部司令官、兼任昆明警察廳長的朱德接受了馬克思主義思想,1922年春天,為追求革命真理,他放棄高官職務與二千大洋一年的餉銀,與孫炳文一同遠赴德國留學,從此與陳玉珍、朱琦天各一方,回國後,朱德參加了南昌起義、湘南起義,上了井岡山,受到蔣介石通緝與圍剿,更是無從得知兒子下落。

朱德

而陳玉珍因丈夫一去不歸,失去生活來源,不久後,帶著朱琦回到自己的娘家四川南溪,多年來相依為命地生活,將朱琦撫養成人。

1937年,朱琦被抓壯丁,編入滇軍部隊,幸好,滇軍領袖是朱德的好友、同樣畢業於雲南陸軍講武堂的龍雲。不久,抗日戰爭全面爆發,8月,龍雲應邀前往南京參加“國防會議”,同意出兵兩萬支持抗戰,因國共二次合作,朱德也來南京開會,與龍雲見面,得知了失散多年的兒子下落,深為激動,路過重慶時轉告了八路軍辦事處的周恩來。

朱德只有朱琦一個兒子,而且已經15年沒有見面,周恩來理解這份沉甸甸的父子之情,派人到滇軍隊伍中找到了朱琦,送往延安。

父子久別重違,已經是兩個陌生人,朱德望著眼前高大的兒子,撫著他右耳際胎生的“拴馬柱”,激動地連聲道:“沒錯,是我的兒子,是我的兒子。

3、身為總司令之子,不慕榮華、不逐名利、甘當一輩子普通勞動者

朱德出身貧苦農家,卻不慕高官厚財,一生衣食樸素。

1937年,朱德老師的兒子從四川來到延安,朱德這才得知自己的養母與生母還在人間,但生活貧苦、連飯都吃不飽,而身為八路軍總司令的朱德卻根本拿不出生活費寄去,無奈之下,他只好給剛聯絡上的前妻陳玉珍寫去一信,懇求她變賣藏書,為兩位母親購買生活物資。

而賣書的收入畢竟是微薄的,更何況朱德此時已經與康克清結婚,與陳玉珍的婚姻早已結束。他思來想去,想到自己的一位同鄉發小戴與齡,此時正在瀘州開藥店,算個殷實商人,便在山西抗戰前線寫去一信,稱:

「與齡老弟:

我們抗戰數月,頗有興趣,日寇雖佔領我們許多地方,但是我們又去收復了許多名城,一直深入到敵人後方北平區域去日夜不停的與日寇打仗,都天天得到大大小小的勝利,差堪告訴你們。

昨鄧輝林、許明揚、劉萬方等隨四十一軍來晉,已到我處,談及家鄉好友,從此話中知道好友行跡,甚以為快,更述及我家中近況頗為寥落,亦破產時代之常事,我亦不能再顧及他們。惟家中有兩位母親,生我養我的均在,均已八十,尚康健。但因年荒,今歲乏食,恐不能度過此年,又不能告貸。我十數年實無一錢,即將來臨也是如此。我以好友關係向你募款中幣速寄家中朱理書收。此款我亦不能還你,請作捐款吧。望你做到復我。

此候近安

朱德

十一月廿九日於晉洪洞戰地”

堂堂八路軍總司令,領千軍萬馬與日寇廝殺之際,卻拿不出為家鄉的母親購買口糧,只得向好友求“捐助”,而且自認“我十數年實無一錢,即將來亦如是。

朱德與兒子、媳婦

1938年,朱琦被送到中央黨校學習,畢業後奔赴華北抗日前線,在戰鬥中腿部受傷致殘,1943年調回延安養傷,1946年與河北姑娘趙力平結婚。

建國後,聽說鐵道部需要人,已是團級幹部的朱琦就申請去石家莊鐵路局當工人,朱德認為他沒學過開火車,應該從頭學起,於是,30多歲的朱琦由練習生當起,後來當火車司爐,三年後當副司機,再由副司機轉為司機,一干就是多年。

朱琦的妻子趙力平轉業到天津中心婦產醫院工作,而朱琦住在北京,雖然夫妻二人兩地分居多年,卻從來沒向組織上提過調動的要求,只是作為鐵路工人家屬,趙力平能沾上坐火車不要錢的光,每個週末回北京一家團聚。

朱德夫婦與兒孫(後排右一為女兒朱敏、右二為朱琦)

朱德喜歡孩子,他把朱琦的長子朱援朝、次子朱和平都接到自己身邊撫養照顧,好讓朱琦沒有後顧之憂地去開好火車。

幾年後,朱琦被調往天津鐵路局,50年代初,北戴河建立了避暑區,在北京與北戴河的往返過程中,火車常在天津鐵路局換車頭。

一次,朱琦從北戴河開車回到天津,還來不及下車休息,就接到通知稱:“朱琦同志,首長請你立即到車廂裡去一趟。”

因為乘車首長的身份都是保密的,朱琦也不知道自己拉的首長是誰,接到通知後,他匆匆趕到會客室,連衣服都沒來得及換,當時的火車使用燃煤鍋爐來燒蒸汽,機車裡到處都是煤粉,朱琦的工作服和臉上、手上、身上都是黑的,把雪白的沙發套都坐黑了,剛坐下不久,會客室的門開了,進來的正是朱德元帥,原來,今天乘車的首長就是他父親。

由左至右:朱琦、朱敏、朱德、康克清

當時朱德已經是國家副主席,而朱琦卻在自己的平凡崗位上一干就是十幾年,兢兢業業、工作認真,直到文革前夕,才被提拔為北京鐵路局車輛管理處處長,此時他已經50歲了。

1969年,朱琦被下放到天津附近的漢溝車站當倉庫保管員,直到1972年才恢復工作。

不幸的是,1974年6月10日,朱琦因心臟病發作,突然在家中去世。

此時朱德已經88歲高齡,沒人敢告訴他,他唯一的兒子已經先他一步離世。

十天后,朱德還是得知了消息,白髮人送黑髮人的悲苦之情,可想而知,此時,他身體已經非常虛弱了,聞訊後,他半天才難過地說道:「我就這麼一個兒子,這麼年輕就走了。

朱琦就這樣走過了他作為普通勞動者的一生。

朱德雖然非常疼愛兒子,卻從來沒有以自己的權力為後代謀私的想法。住在中南海時期,由於他自感為革命奔波多年、無暇顧及四川的大家庭,由兄弟們擔起贍養兩位母親的任務,便讓兄弟們每家送了一個孩子到北京讀書學習,結果他每個月400元薪水不夠十幾個人的伙食費,朱德便與康克清一起開荒種地,自己種菜為子侄們改善伙食。朱德的一生,從未改變過農家子弟、人民之子的本色,保持了一顆拳拳的赤子心。