很多人提起中國歷史上的春秋時代可能會先想到春秋五霸。春秋五霸雖涵蓋五個國家,但春秋時代整體上的大格局是晉楚爭霸。在長期的晉楚爭霸過程中晉國一直壓制著楚國,但其間也有一段時間的例外就是楚莊王在位時期。話說楚成王在位的西元前632年晉國在城濮之戰中戰勝楚國開啟了屬於自己的霸業。西元前626年楚成王的長子商臣發動政變弒父自立是為楚穆王。楚穆王在位期間先後滅江、六、蓼等國進一步控制江淮地區。

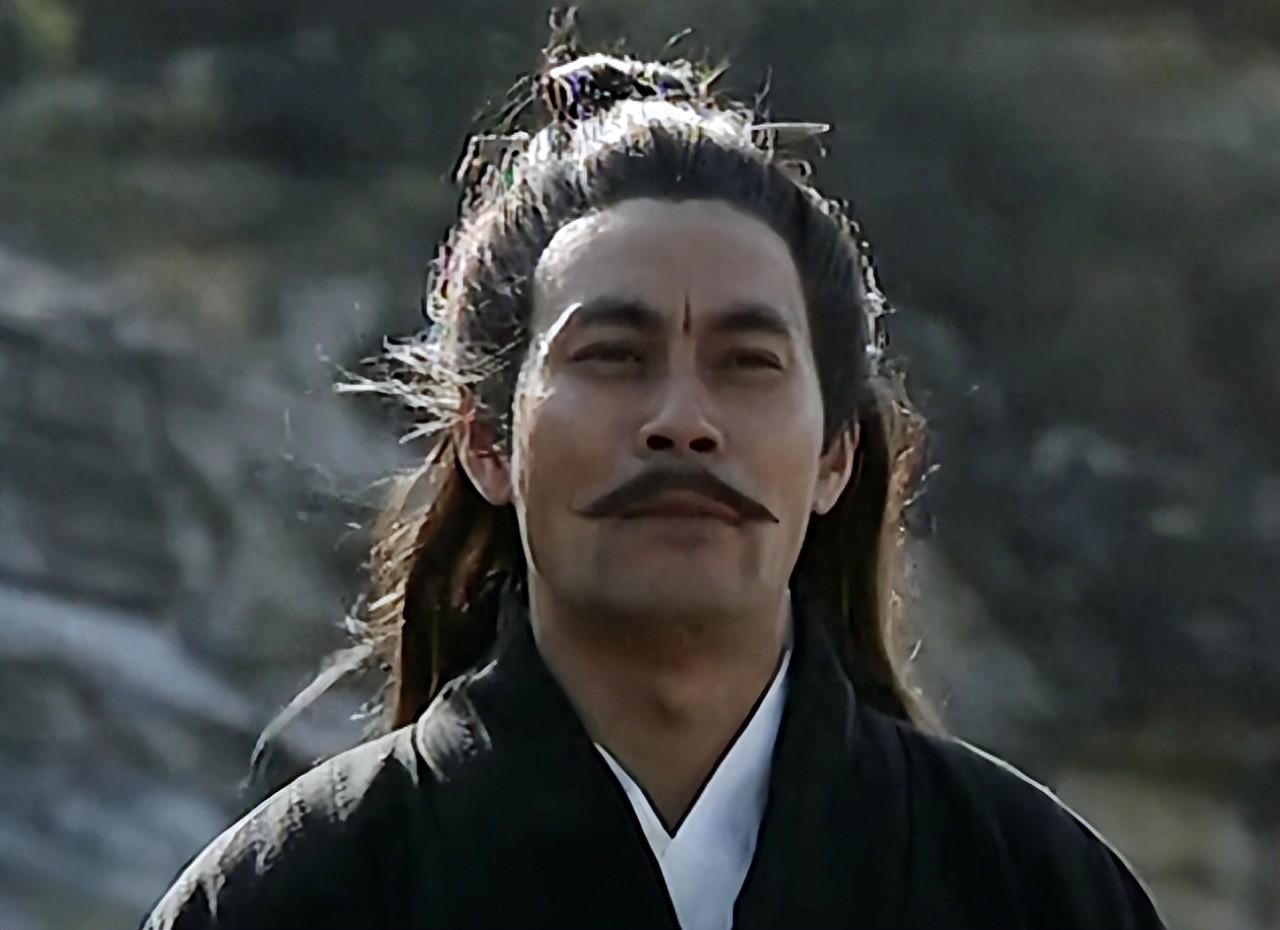

公元前614年楚穆王去世後其子楚莊王繼位。楚莊王繼位之初將朝中之事交由成嘉、鬥般、鬥椒等若敖氏一族代理。他自己則躲在深宮之中整日田獵飲酒不理政務,還在宮門口掛起一塊牌子寫上“進諫者殺毋赦”。終於一位叫伍舉的忠臣忍不住進宮面見楚莊王。楚莊王一見到伍舉就說:“我早已說過誰來勸諫便殺死誰。你是要明知故犯嗎?”伍舉卻說:“我不是來勸諫大王的,而是聽說一個謎語想講給大王聽”。

楚莊王聞言就說道:“你說來聽聽”。伍舉說:“楚國有一隻大鳥五彩斑斕很是好看,但三年來從沒振翅翱翔過,也從未有人聽見它鳴叫過。臣不知這是什麼鳥?”聽明白伍舉言外之意的楚莊王一語雙關話中帶話回答道:“此鳥非同一般。它三年不飛,然則一飛就要沖天;三年不鳴,然則一鳴勢必驚人”。這個一鳴驚人的典故在《史記》中是說楚莊王的,但在《戰國策》中卻是說齊威王的。

我們姑且不論這個典故到底說的是誰,但至少能確定的是楚莊王在即位之初確實無所作為。其實這並不是因為楚莊王缺乏雄心壯志,而是當時若敖氏一族手握大權已隱隱構成對楚國王權的威脅。楚莊王即位之初終日飲酒歌舞其實是一種韜光養晦的策略。此時他如果太過鋒芒畢露很容易引火上身。楚莊王在形勢比人強的情況下不得不先將心中的雄心壯志隱藏起來。若敖一族的祖先是西周末年至東周初年在位的楚君若敖。

換句話說若敖氏一族本就出自楚國王族,只不過後來隨著家族繁衍分家了而已。楚武王時期若敖氏的鬬祁官至令尹,後來若敖氏家族更是世代承襲令尹一職。楚國的令尹就相當於其他諸侯國的丞相是國君之下萬人之上的最高官職。經過幾代人的經營之後若敖氏一族在楚國政壇、軍界都取得了舉足輕重的地位。隨著若敖家族的權力日益擴張導致他們與楚國王室之間的矛盾開始激化。

城濮之戰中楚成王讓若敖族人子玉領兵其實就有借刀殺人之嫌——打贏了晉國就平外患;打敗了就趁機除掉子玉緩解內亂。楚穆王時期若敖族的子西又聯合族人仲歸意欲謀弒穆王未遂被殺。從此若敖族和王室的關係變得緊張起來。楚莊王即位時年齡尚不足二十歲。若敖族的令尹成嘉趁機以輔政為名實際掌控朝政。楚莊王面對若敖一族勢力盤根錯節的現實沒選擇硬抗,而是先韜光養晦耐心等待時機。

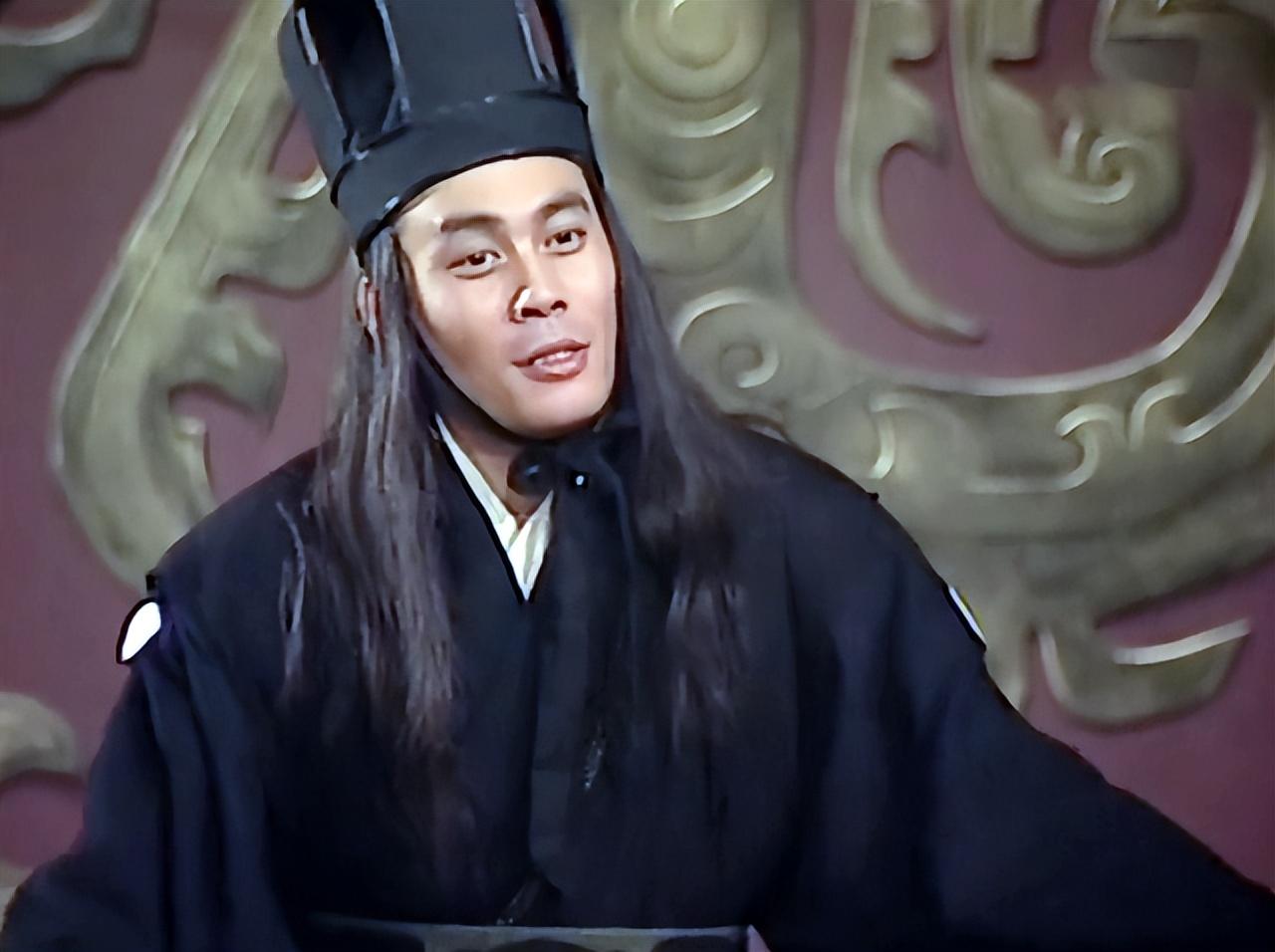

若敖氏在擴張權力的過程自然會與楚國其他貴族豪門以及一些忠於王室的大臣發生矛盾。楚莊王要做的就是暗中觀察把這些人收攏到自己麾下:他身邊漸漸匯集起蘇從、伍舉、養由基等忠心耿耿的文武幹才。楚莊王九年(西元前605年)若敖族的子越發動叛亂。楚莊王率領忠於王室的軍隊平定了這場叛亂。子越本人在叛亂中被殺,其子苗賁皇逃往晉國。事後若敖族的勢力大部分都被消滅。從此楚莊王擺脫若敖族對自己的控制開始親政。

楚莊王親政後提拔重用了伍舉、蘇從、養由基、虞丘子、子孔、孫叔敖、子重、子反、蕎賈、申叔時等文武人才。莊王十五年(西元前599年)孫叔敖成為楚國令尹。孫叔敖是一位曾被毛主席讚譽過的我國古代史上傑出的水利專家。他主持修建的芍陂如今仍在發揮灌溉效益。 2015年芍陂成功入選當年的世界灌溉工程遺產名單。此外孫叔敖也主持興建了中國最早的大型佢係水利工程-期思雩婁灌區。

孫叔敖主政期間施教導民達成了上下和合、政緩禁止、吏無奸邪、盜賊不起的效果。楚國在穩定內政後得以專心於對外擴張。楚莊王親政以來取得的第一場胜仗就是滅庸。庸國鼎盛時期從如今湖北十堰市竹山縣一帶擴張至北抵漢水、西跨巫江、南接長江、東越武當。周朝當初分封的諸侯國至少在170個以上。一些小的諸侯國就相當於現在一個市一個縣乃至可能只相當於一個鄉一個村。

可這個庸國全盛時期的疆域囊括如今陝西南部、湖北中西部、湖南西北部、重慶市大部幅員面積超過20萬平方公里。楚莊王在吞併這樣一個大國後更堅定了北上爭霸的決心。當時中原諸侯仍數晉國實力最強,可這時晉國內部晉靈公與權臣趙盾的矛盾日益突出。這就為楚莊王北上提供了有利時機。隨著晉、楚兩國的實力此消彼長使一些中原國家開始看風使舵認真選擇自己的出路了。

最早從晉國陣營轉投楚國陣營的是鄭國。鄭國地處中原四戰之地。無論是晉國南下或楚國北上幾乎都是鄭國首當其沖承受壓力。晉楚之間長達百餘年的爭霸過程中鄭國一直是雙方爭奪的重點,而鄭國也只好在南、北兩國強國之間反覆搖擺。楚莊王在與晉國爭奪鄭國的同時還曾親和力大軍北上以「勤王」名義攻打散居在黃河南、熊耳山北的陸渾之戎。楚軍一路推進到週天子的都城洛邑附近。

楚莊王在周王室邊境陳兵示威“觀兵於週疆”。惶恐不安的周定王派大夫王孫滿慰勞楚莊王。楚莊王在接見王孫滿時故意詢問象徵王權的九鼎之大小、輕重。九鼎相傳為夏禹所鑄。夏、商、週皆奉為傳國之寶。楚莊王問九鼎意在暗示楚國完全能取代周王室成為天下共主。王孫滿見楚國國勢熾盛只得委婉地答道:“國之興亡在德不在鼎……周德雖衰,天命未改。鼎之輕重未可問也”。

王孫滿這句「在德不在鼎」對楚莊王觸動極大:他開始意識到楚國經過歷代先王的奮鬥幾乎已統一整個華夏南部卻依然遭中原諸侯鄙視。這不是因為楚國的兵器不夠先進,也不是楚國的國庫缺乏財貨,而是楚國相比中原諸侯欠缺文化底蘊。楚國要真正起飛崛起就必須文武兩手抓兩手都要硬。在和王孫滿對話後楚莊王撤兵回國轉而將主要精力轉移到對楚國的內部治理。在加強楚國內部治理的同時楚莊王也加強了和中原諸侯的交往。

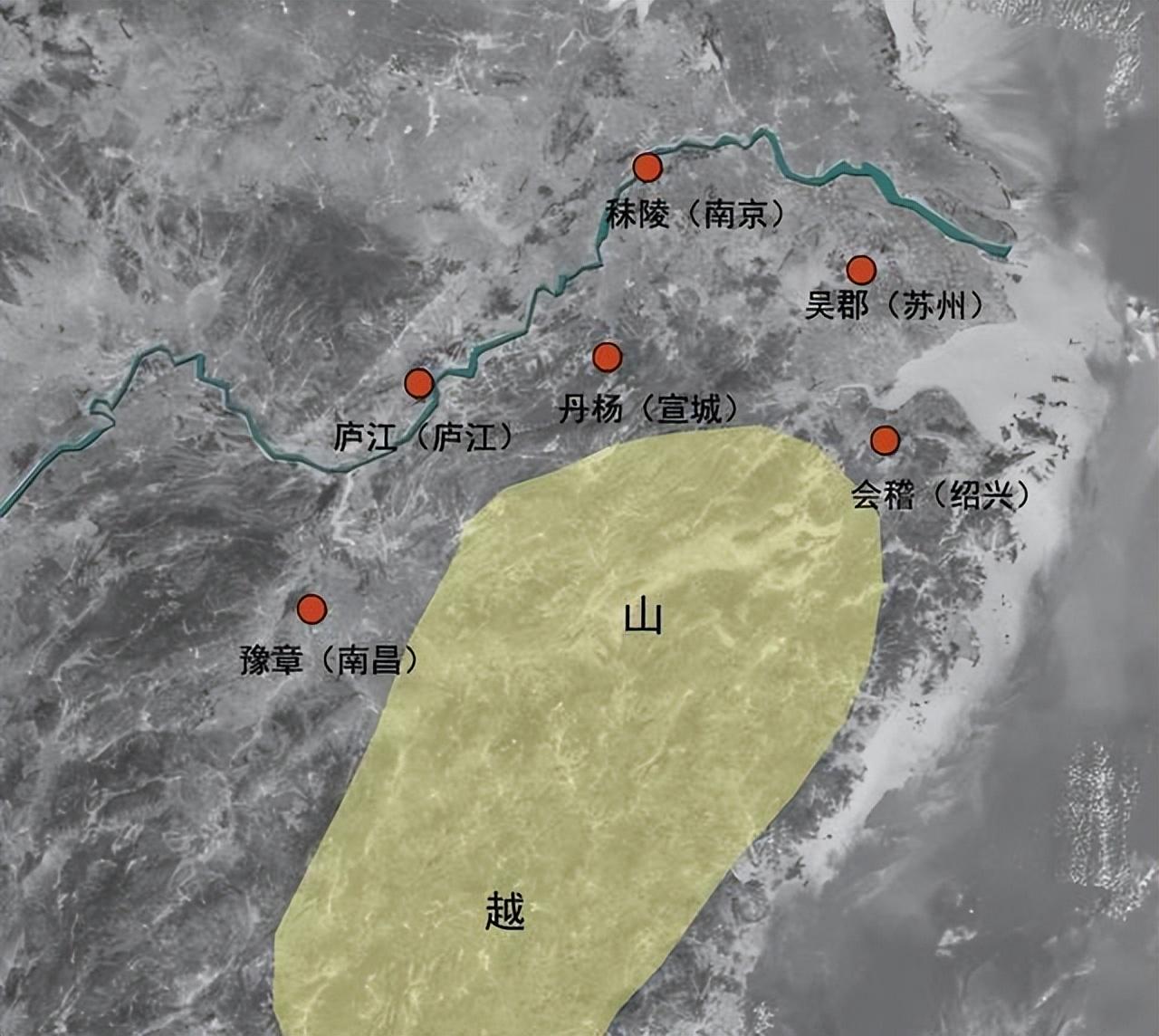

楚莊王以學生的姿態虛心學習在他看來更為先進的中原文化。楚莊王從個人修身養性到國家治理的各個環節都十分注重學習、吸收以周禮為核心的中原文化。楚莊王時期的朝章典制大多承襲中原禮制。楚國漸漸由中原諸侯鄙視的蠻夷發展成禮樂文物不輸中原的國家。華夏文化再經由楚國流傳到江浙、嶺南地區。當地的山越族人逐漸被華夏文明同化。從某種意義上說對建構統一的華夏國家而言楚的貢獻可能僅次於秦。

在楚莊王的治理下楚國興修水利、發展經濟、學習先進文化,同時軍隊的訓練一刻也沒耽擱;反觀老對手晉國內部卻出現世家貴族爭權奪利勾心鬥角的內亂。這對楚國而言絕對是天賜良機。如果坐視如此良機溜走可以說楚莊王自己都不能原諒自己。要知道楚國有一條祖訓“楚君三年不出兵,死後不得入宗廟”。楚莊王為平定內亂和積攢國力已隱忍多年,如今是時候和晉國這個老對手較量了。

夾在晉、楚兩強之間的鄭國始終秉持著楚強服楚、晉強服晉的外交策略。西元前608年到西元前606年的三年中晉國曾四次伐鄭;西元前606年到西元前598年的八年中楚國曾七次伐鄭。西元前597年楚國再次圍攻鄭國。小小的鄭國自然無法抵抗強大的楚軍。鄭國君主親自赤裸上身牽著羊出城向楚軍投降--這是春秋時代一國之君向戰勝國投降的標準儀式。楚莊王接受了鄭國的投降並與之簽訂盟約。

作為對手的晉國得知楚國攻鄭自然要發兵干涉,只是晉國沒想到楚國的行動如此迅速。當晉軍抵達黃河時聽說鄭、楚已經議和。晉軍內部就是戰是退的問題發生了激烈的爭論。以主帥荀林父和上軍主將士會為代表的退兵派認為鄭、楚議和意味著晉軍已錯過最佳時機。因此他們主張暫時退兵,等楚軍撤回後再出兵教訓背叛自己的鄭國。可反對退兵的副帥先縠不等主帥荀林父同意就擅自率領中軍副帥所部渡過黃河。

洞悉晉軍將帥不和的楚軍派出使者求和。晉國方面本來也答應了,可到了約定的會盟日期後楚軍突遣許伯、樂伯、攝叔駕單車向晉軍挑戰。楚軍求和本為懈怠晉軍,挑戰仍在於試探晉軍虛實。晉國方面的將領魏錡、趙旃也請求向楚軍挑戰未得到允許,又轉而請求去和楚軍結盟被允許了。可二人帶著部隊靠近楚軍後直接發起了挑戰。楚將孫叔敖見晉軍來挑戰決意先發製人命左、中、右三軍及楚王親兵布好陣式掩襲晉軍。

魏錡先至楚營挑戰被楚將潘尫驅逐。夜間趙旃又命部下襲入楚營再次被逐出。晉軍大部隊在魏、趙二人出發後特派軘車隨後迎接。楚將潘尫在追擊魏錡道上望見軘車掀起的飛塵回營報告說:「晉軍至矣!」楚令尹孫叔敖聞訊命令全軍出動布成三個方陣向晉軍攻擊。本來雙方都是個別將領試探性的挑戰,現在這麼一鬧直接演變成兩軍全面交鋒。此時晉軍面臨前有強敵後有黃河的局面。

晉中軍帥荀林父見楚軍大舉來攻竟敲響戰鼓下令說:「先渡過河的有賞!」晉國中、下軍混亂中一道湧向河岸爭船搶渡。先上船者揮刀亂砍。一時間船中斷指之多竟至可以捧起。從整場戰鬥的經過來看楚國遵循了周禮對戰爭的一切規定:先是雙方各自擺好陣營,然後各自派將通名公開宣戰。這其實是為了配合楚莊王學習中原文化的大戰略。楚莊王深知中原諸侯打心眼裡鄙視楚國。

在楚莊王看來此役楚國必須贏得乾淨漂亮堂堂正正讓中原諸侯無話可說。他要讓中原諸侯明白:楚國既有強大的武力,也有禮樂制度。楚國再不是當年備受歧視的蠻夷之邦了。晉軍潰散中有的戰車陷入泥坑無法前進。楚軍士兵為展示楚國作為大國的禮樂氣度主動教晉軍士兵抽去車前橫木。馬仍盤旋不進,楚人又教他們拔去大旗、扔掉轅前橫木。晉軍被如此戲弄一番後方得以脫身。

脫身後的晉軍不甘心地回頭對楚人說:“我沒你們楚國人熟悉逃跑的招數啊!”意在諷刺以前老是打敗仗的楚國人善於逃跑。戰後楚軍進駐衡雍,輜重到達邲地。楚王在衡雍祭祀河神,還在此修築了楚先君的宗廟。楚莊王在向先君廟告捷后凱旋而歸。這場邲之戰使楚莊王如願以償取得了中原霸權:戰後鄭、宋、魯皆臣服於楚,楚又與齊通好。一時中原形勢完全落入楚國的掌握之中。