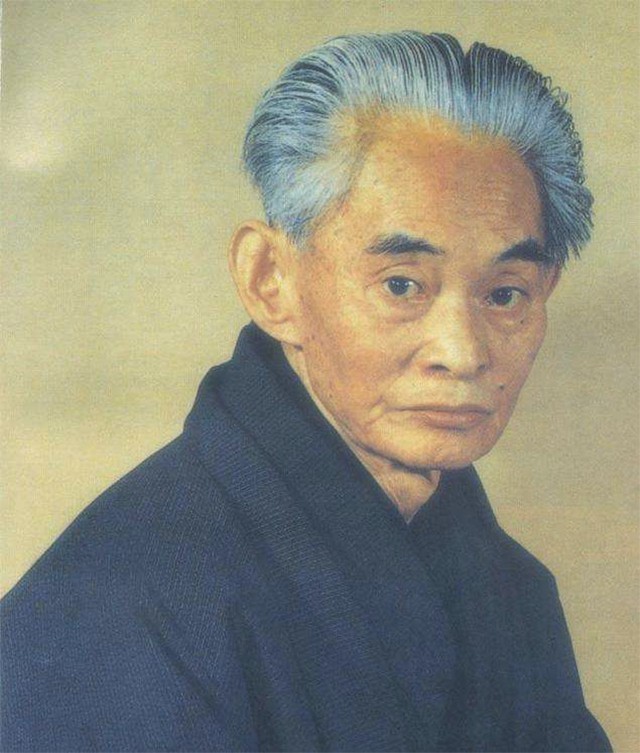

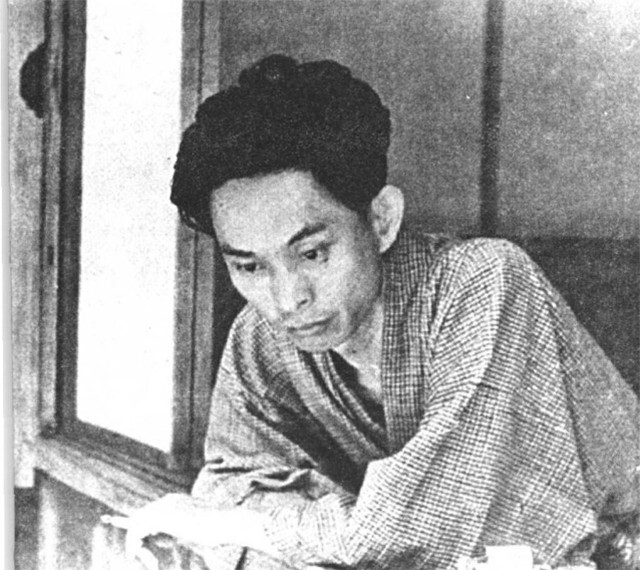

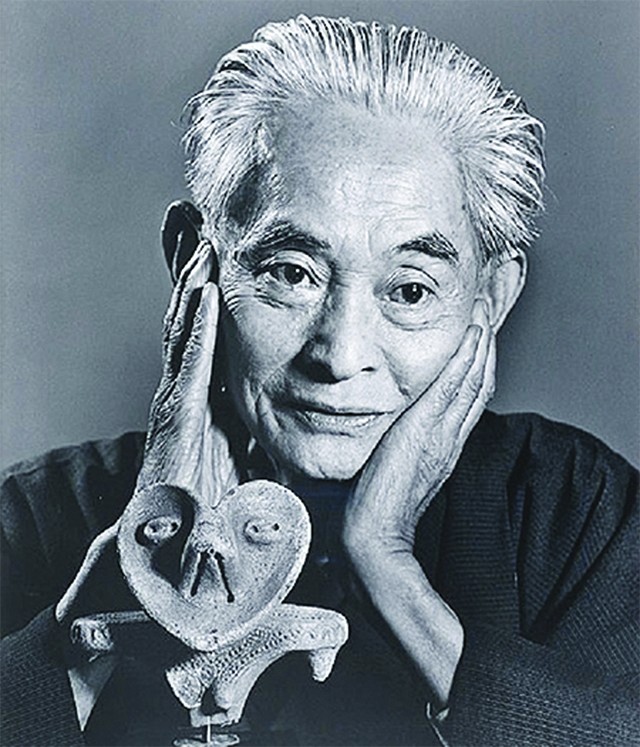

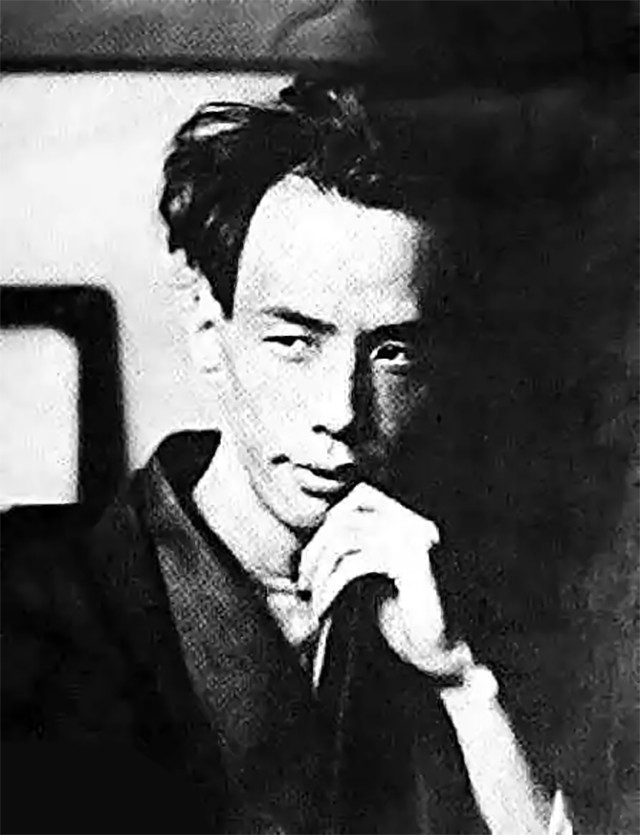

川端康成

總覺得,提起川端康成,也許不該從「死亡」開始。

很多人記不清到底從什麼時候開始讀川端康成,一代又一代人,彷彿一個魔咒,沉迷於哀婉淒麗的文字之中。

就像他的《雪國》,有著令人驚豔的開頭:“穿過縣界長長的隧道,便是雪國,夜空下一片白茫茫,火車在信號所前停了下來。”

“夜空下一片白茫茫”,多麼簡潔而唯美,而此後日本女孩的出場,更是令人為之一震。

「女孩將身子探出窗外,彷彿向遠方呼喚似地喊道:『站長先生,站長先生!』」

「島村心想:已經這麼冷了嗎?他向窗外望去,只見鐵路人員當作臨時宿舍的木板房,星星點點地散落在山腳下,給人一種冷寂的感覺。」

「那邊的白雪,早已被黑暗吞噬了。」

川端康成

其實,在《雪國》開頭中的“冷寂”與“吞噬”,已經早早表現出了川端康成對於這個世界的絕望。

1972年4月16日,在獲得諾貝爾文學獎後不到四年的時間,73歲的川端康成以自殺的方式,結束了自己的生命,沒有留下任何遺言。

如果你讀懂了這份“絕望”,也許就能明白,為何川端康成會在古稀之年選擇以這樣的方式離開這個世界。

有人說,童年是一首樂曲的前奏,總是乏味的,人們都期待著後面輝煌的樂章,可聽眾不知道,作曲家在前奏中已經為整個樂曲定了基調。

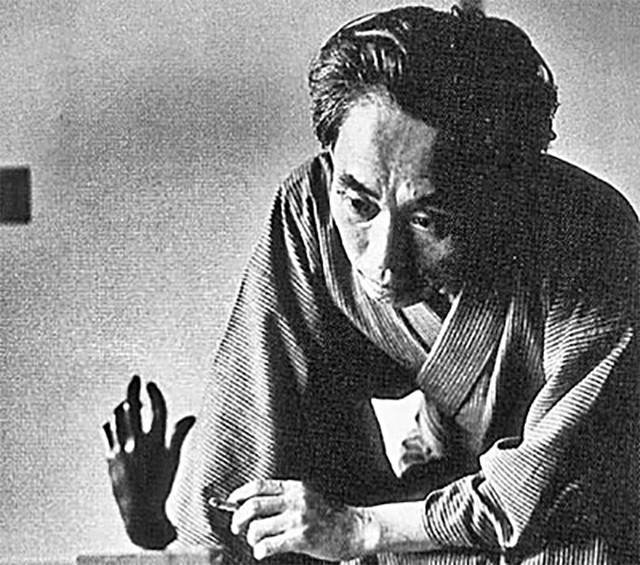

川端康成

誠然,童年時的遭遇,會伴隨人的一生,而自殺的原因往往和其童年的創傷有著千絲萬縷的關聯。

川端康成2歲喪父,4歲喪母,7歲祖母去世,10歲又失去了姐姐,唯一可以相依為命的,是眼瞎耳背的年邁的祖父。

對於幼時的川端康成來說,“家”不過是一個虛幻的概念,他的記憶裡沒有親情的味道,所謂“愛”,也不過是一個抽象的錯覺。

關於他的家庭,沒有什麼可以描述,他對親人的印象,就像黑夜裡被月光投射的一個個影子,似乎存在過,卻又很快消融在無盡的黑暗。

川端康成

不停地面對死亡,就是他人生道路上一道不會錯過的風景。

很長一段時間,川端康成也只能隱隱地感覺到祖父的存在,由於祖父目不能視又無法溝通,他的童年幾乎是在孤寂中度過的。

直到15歲那年,祖父也因病離世,他才突然感覺到了祖父的存在,比之前任何時候都要強烈,彷彿這時祖父才在他的心裡活了過來。

因為那一天,他深深意識到,失去了祖父,自己便成了真正的一個人──真正的「孤兒」。

從那時起,川端康成發現了一個秘密,原來,「死」也可以是一種「生」。

川端康成

由於家人接連離世,人們戲稱他是“葬禮上的名人”,是的,他的整個童年從未感受過人間的溫暖,取而代之的是無盡的憂鬱和悲傷。

川端康成在《參加葬禮的名人》一文中,記錄了死亡在其幼年時留下的痕跡:

“父母健在時的情形,我已全無記憶了,別人談及我父母的情況,我也不知該以什麼樣的心情聆聽才好,只希望談話早點結束。”

「祖父彌留之際,痰堵氣管,心如刀絞,痛苦萬分,我目不忍睹這般苦楚的情狀,呆不到一小時,就躲到另一間房間去了。”

川端康成

可以說,畸形的童年生活,是形成川端康成孤僻、沉默性格的重要原因,一次次的送葬,把川端康成送進了心靈的墓地,哀莫大於心死!

正因如此,在他後來的作品與人生觀中,都充斥著對於死亡揮之不去的情結。

祖父過世後,未成年的川端康成被舅爺家收留,作為遠親,他在舅爺家無疑是一個突兀的存在,寄人籬下,對兩邊來說都是一種煎熬。

後來,川端康成識相地選擇了寄宿高中,這對他來說是一種解脫,除了學校放假的日子他會回家外,其餘時間他總是一個人待在學校裡。

川端康成

習慣了獨處的他,在學校裡也沒有變得合群,書是他唯一的伙伴,他常常獨自在宿舍裡看書,一看就是一整天,一個人笑,一個人哭。

也許是因為沒有其他分心的事,川端康成的學業成績始終保持優異,高中畢業後,他考入了東京帝國大學文學系。

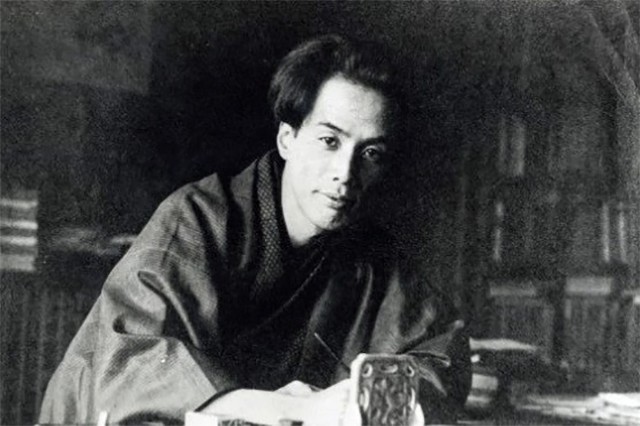

一個人往往可以拒絕朋友,卻不會拒絕愛情,剛進入大學的川端康成,在東京一家咖啡館中結識了一名女招待,他的初戀——伊藤初代。

伊藤初代

那一年,川端康成22歲,伊藤初代15歲,兩顆熾熱的心像兩顆糖果融化在一起,空氣中洋溢著的,是青春的荷爾蒙的氣息。

從小就孤苦無依的他像是抓住了情感上的救命稻草,對這段感情十分投入,兩個年輕人的愛情之火以燎原之勢迅速蔓延,很快便訂了婚。

然而,儘管這世上一切美好的愛情都如出一轍,但不幸的愛情卻各有各的不幸,訂婚一個月後,伊藤初代撕毀了婚約。

對於伊藤初代悔婚的理由,已經成為了永遠的謎,東京美術館曾展覽川端康成與伊藤初代的信件。

川端康成與伊藤初代

在二人寫到第六、七封信的時候,伊藤初代突然像變了一個人,用潦草的字跡告訴川端康成:「以後不要再給我寫信了。」

後來,伊藤初代說,因為一件「非常」的事情,她必須要撕毀婚約,但是她不能向他說明是什麼樣的事情,只希望他當她從未出現過。

接下來的一封信,伊藤初代又反悔了之前的說法,再後來的信,她又開始變得決絕。

儘管不知道其中原委,但如今的我們依然能夠從這些只言片語中,感受到一個少女心中對愛情的百轉千迴。

川端康成

最後一封是川端康成沒有寄出的信件,他在信中痛苦地寫道:“想你,想你,見不到你我不能做任何事。”

如果這封信能夠寄出,不知道結局會不會不一樣?但這一切也只能是“如果”,這世間仍是說不盡的蒼涼。

必須承認,初戀的遺憾對任何人來說都是一段刻骨銘心的傷痛,這件事給川端康成的心靈留下了不可磨滅的傷痕,也讓他變得愈發自卑。

在《文學自傳》中,他曾這樣說:

「我覺得至今我還不曾握過女性的手,也許有的女子會說:別撒謊了。但是,這不單純是一種比喻,我確實是未曾握過女人的手。”

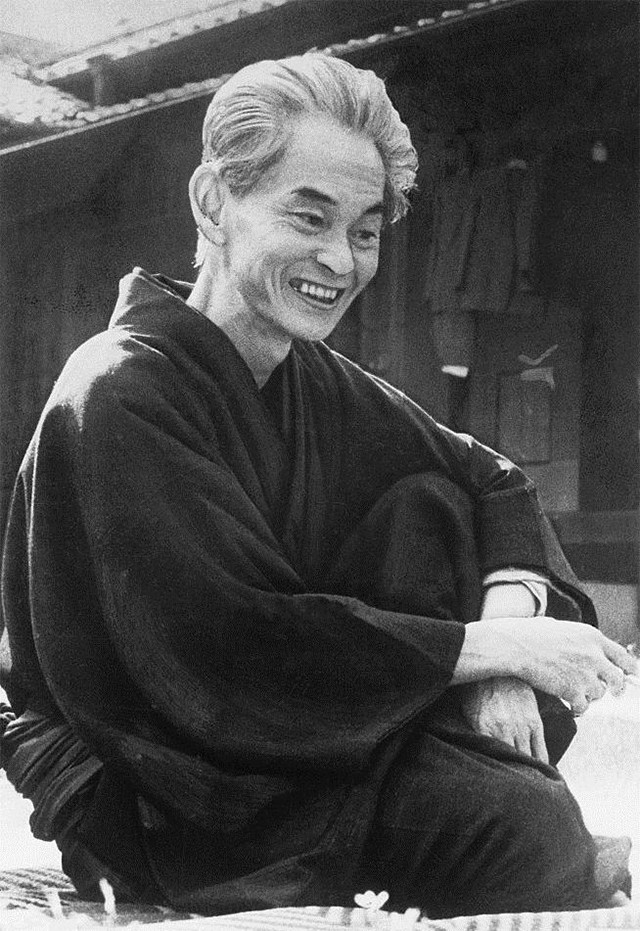

川端康成

多年後,川端康成娶了松林秀子為妻,一個看起來強壯卻溫暖的女人。

26歲時,川端康成與松林秀子初次邂逅,不久後兩人便過上了同居的生活,但是因為現實的種種原因,兩人一直沒有辦理婚姻登記。

就是在這樣無名無分的情況下,松林秀子陪伴了川端康成整整六年,這在二、三十年代的日本,簡直是不能夠想像的。

直到1931年底,兩人才步入了婚姻的殿堂,也許對川端康成來說,松林秀子不能稱之為完美的“愛情”,卻絕對可以稱為無瑕的“妻子”。

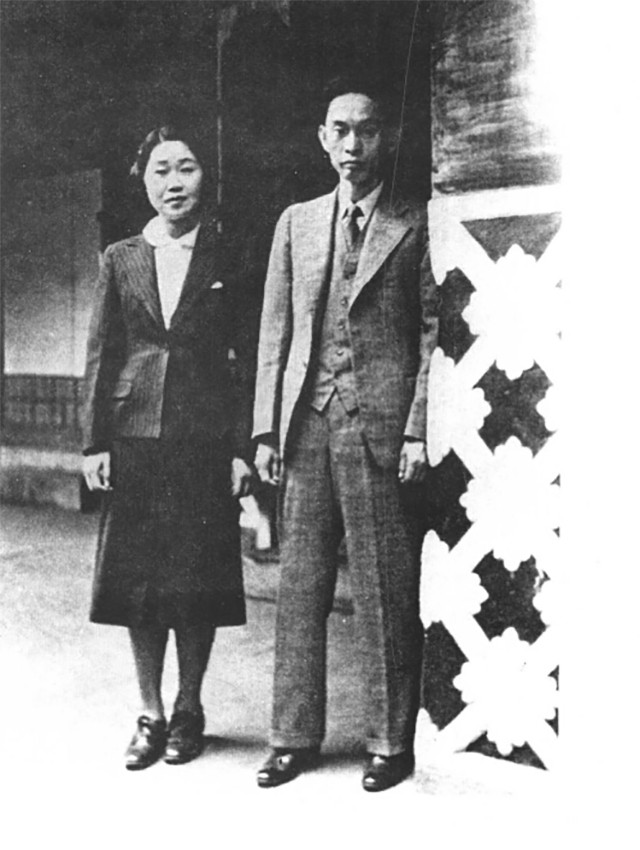

川端康成與松林秀子

正是因為這樣,才使得川端康成筆下的女性總是帶著善良、柔美的光環。

自從大學畢業後,川端康成便遊走於山水之間,他喜歡在廣闊的天地間自由地行走和寫作,那段時間是他一生中最愜意的時光。

可以說,川端康成大部分優秀的文學作品,都是在這段時期內完成的,一個沉默寡言的人,也只得將自己的情感寄託在紙短情長之中。

然而,在他的心裡,初戀的傷痕卻始終沒有得到平復,像是一顆拔不掉的智齒,無傷大雅,卻又不知會在何時隱隱作痛。

川端康成

1926年,川端康成發表了小說《伊豆的舞女》,小說以「我」的視角,講述了一個旅者幾年前在伊豆旅行時的回憶。

小說中的「我」與十四歲的舞女薰子產生了微妙的情感,有淡淡的初戀的味道,但短短幾天后,二人依依惜別,一切似乎從來沒有發生過。

無疑,川端康成將自己現實生活中的經歷和情感帶入了作品中,在一種淡淡的、沁人心脾的氛圍中,呈現出了那段熾熱而淒惋的愛情。

川端康成

故事簡單到幾乎沒有情節,就像他的初戀,曖昧、遺憾、苦惱,宛如在一張白紙上無意間畫下的淡淡的筆跡,在似有似無中流淌的污漬。

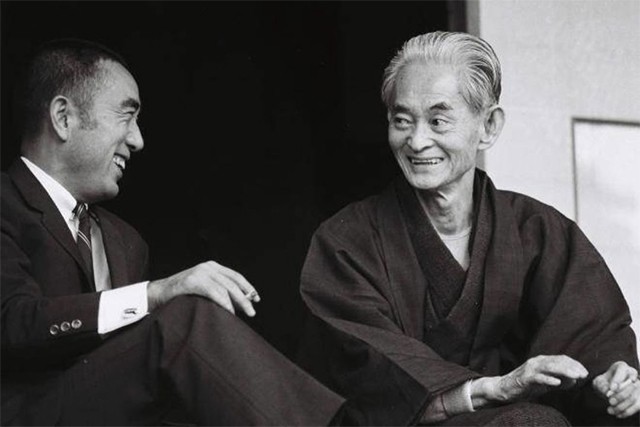

川端康成晚年時有一張很有名的合影,是和演員吉永小百合,那時的吉永小百合還是一個少女,正在拍《伊豆的舞女》的同名電影。

吉永小百合微低著頭,露出少女青澀而甜美的微笑,川端康成則目視前方,壓抑著自己躍然於臉上的笑容。

許多熟悉川端康成的人說:「先生是不太愛笑的,但那段時間,笑容常常掛在臉上。」

或許,吉永小百合身上的少女之美,讓川端康成感受到了初戀時的氣息,他用纖細、迷人的女性美感,去反襯出內在的憂傷與哀愁。

川端康成與吉永小百合

在川端康成的文字中,日本傳統美學「物哀」的意識被表現得淋漓盡致,觸景傷情,感物傷懷,一個「哀」字,就是川端康成的全部人生。

在這樣的人生哲學下,他始終認為,死亡是最高等級的藝術,是美到極致的一種表現,自小到大的經歷,讓他從不懼怕死亡。

他曾說:「自殺是藝術家創作的極致,而吸入煤氣可以讓臉部變得紅腫顯得富有生機和活力,這讓死亡變得更加美好。」

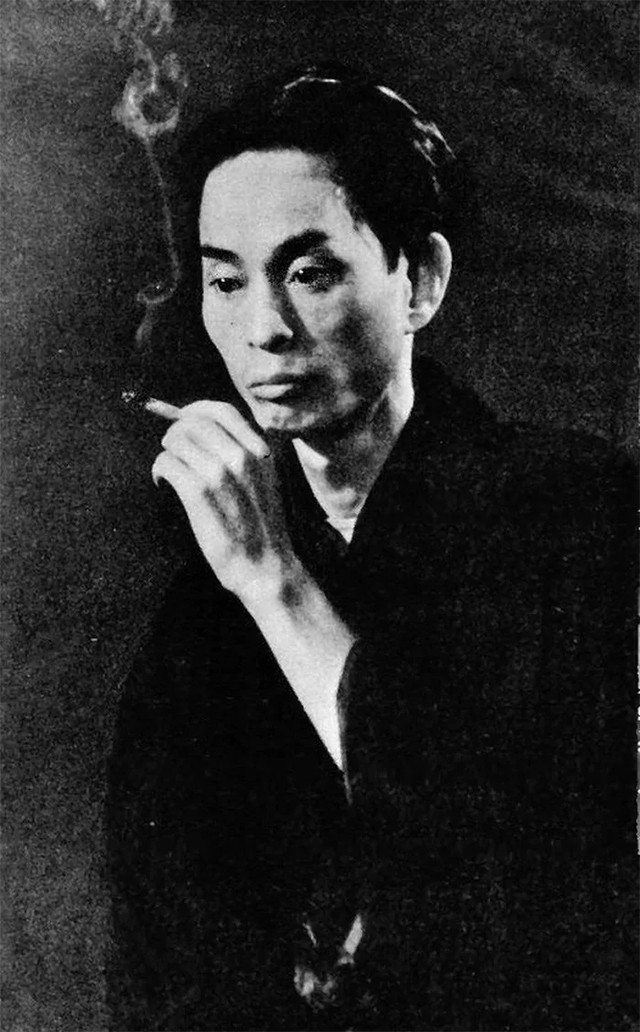

說到自殺,彷彿是日本大師級作家之間的一種默契,從芥川龍之介到太宰治,從三島由紀夫到川端康成,這是一個時代的悲哀。

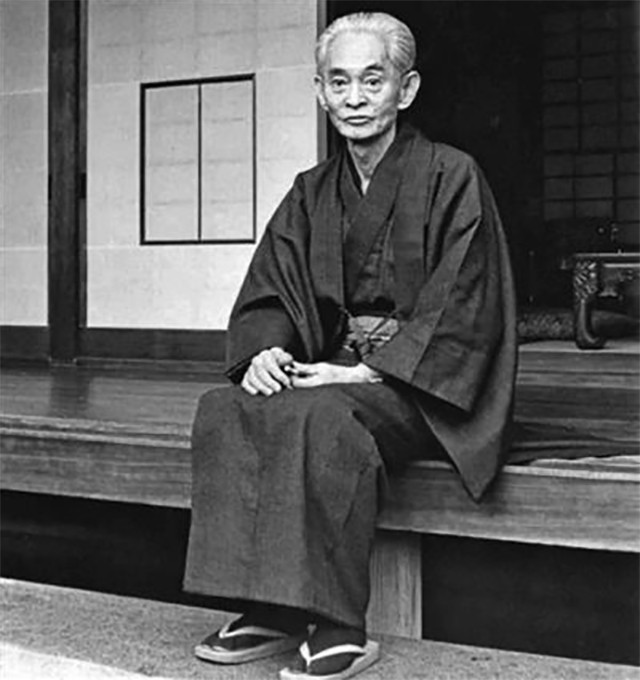

芥川龍之介

尤其是芥川龍之介的死,對當時的川端康成產生了極大的影響,面對這個自己十分欣賞的作家的死,他曾這樣說道:

「他為什麼寫下遺書《給一個舊友的手記》呢?這讓我有點意外,遺書是芥川一生中唯一的污點。」

是的,自從祖父突然離世,川端康成更加篤定了「無言的死,就是無限的生」。

他甚至覺得自殺絕對不能留下遺書,否則生命的感知將被局限,藝術的美將不再綿長,遺書簡直就是對死亡的玷污!

芥川龍之介

儘管如此,彼時的川端康成仍是不贊成自殺的,他曾在《臨終的眼》文章中寫道:

「我既不讚賞也不同情芥川龍之介,還有戰後太宰治等人的自殺行為,有牽掛的人,恐怕誰也不會想自殺吧。」

言猶在耳,晚年的川端康成也步了先驅的後塵走上了這條不歸路。

被發現時,川端康成仰躺在自己工作室的床上,嘴裡插著一根煤氣管,臉憋得通紅,已然是死去多時了。

曾幾何時,人們提及死亡,如同隔著幾千里,望著一個與自己遙遙無期的事情,然而,當它真的出現在眼前時,原來僅僅是一步之遙。

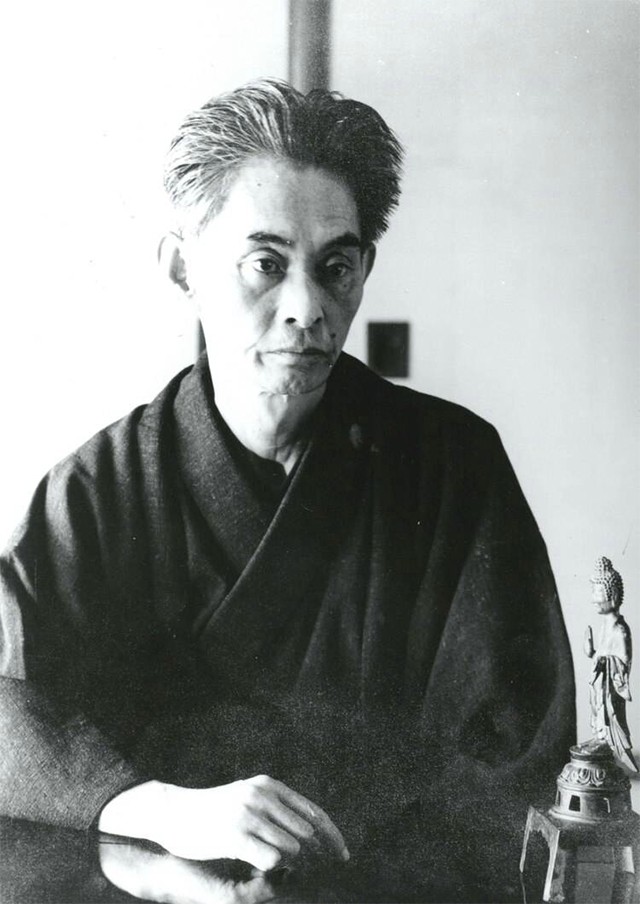

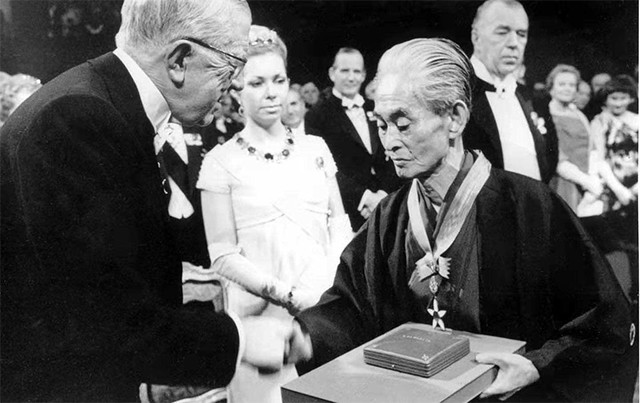

川端康成獲得諾貝爾文學獎

他終是以「富有生機和活力」的方式,離開了這個世界,儘管他不能看到自己通紅的臉,但直覺會告訴他,他的臉紅得一發不可收拾。

川端康成終於將自己打造成了最美的一道風景,他一生都在追求“美”的極致,他害怕看到“醜”,所以在變醜之前,他決定結束這一切。

有人說,自殺這個主題在日本文化中有著極為重要的意義,它是面對迫近的死的形象來維持生,這一點與中國「向生」的文化截然不同。

可是,面對這些大師的最終選擇,我們又不得不懷疑,曾經為我們提供巨大精神啟蒙的人,為什麼都是這些絕望者?

川端康成(右)

這個問題,在川端康成自殺之後,我們似乎找到了答案。

絕望者之所以絕望,正是因為他真正地熱愛生活,在無盡的蒼涼世界裡,也許只有絕望才是真實的。

當然,關於死亡背後的一切,也只是我們的想像而已,一個年過古稀仍追求極致的老人,沒有極致的親情,沒有極致的愛情,什麼都沒有。

當他站在諾獎的頒獎台上說著「春花秋月杜鵑夏,冬雪皚皚寒意加」時,面對台下的一眾白皮膚藍眼睛的歐洲人,恐怕依舊是對牛彈琴吧。

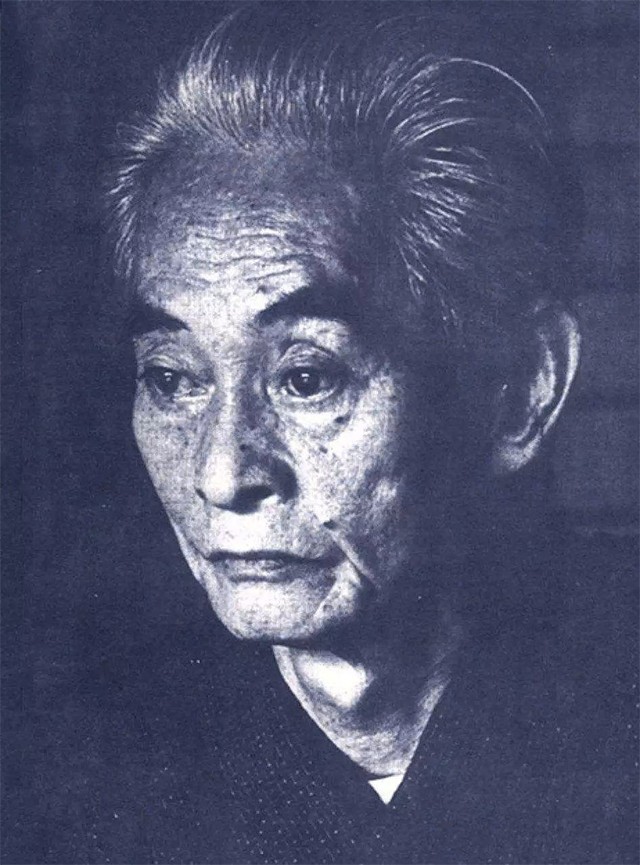

關於川端康成自殺的原因,眾說紛紜,有人說是因為創作壓力,有人說是因為情感糾葛,也有人說是受日本「剖腹」文化的影響。

川端康成

因為沒有留下任何遺書,川端康成自殺的原因,和他那無疾而終的初戀一樣,都成為了時間荒野裡的一個謎,他的死究竟是沒有留下污點。

不過,我們更願意相信最簡單的那個說法,他的整個青少年時期,都在目睹生命和愛的抽離,因此對於衰老和死亡格外敏感。

長期以來對「生與死」的認知,讓川端康成最終選擇以他獨有的方式擺脫人世間的痛苦,在肉體和靈魂的擺渡中,他接駁了靈魂。

我們不知道邁過生命終點的那道門檻後到底是什麼,也許是一場更大的空茫,絕望之後仍是絕望,蒼涼之後依然蒼涼。