人物簡介

馮友蘭先生出生於1895年12月4日。他一生歷盡磨難,卻始終秉持一顆中國心,善良地、正直地活著,並在活著中思考民族的前途與命運,展現了哲學的力量、思想的力量。讓我們透過先生人生中的二、三事,了解先生的想法。

南渡北歸為國著書

1937年全面抗戰爆發,馮友蘭先生隨清華大學南遷。中國歷史上,“南渡之人,未有能北返者”,南渡的師生心中充滿了對國家前途命運的憂慮。北大、清華、南開三所南遷學校組成“西南聯合大學”,以“剛毅堅卓”之精神在大後方保存民族教育精英。 1938年10月,馮友蘭先生寫就《西南聯合大學校歌》,歌詞有言:

千秋恥,終當雪。中興業,須人傑。便一成三戶,壯懷難折。多難殷憂新國運,動心忍性希前哲。待驅除仇寇復神京,還燕碣。

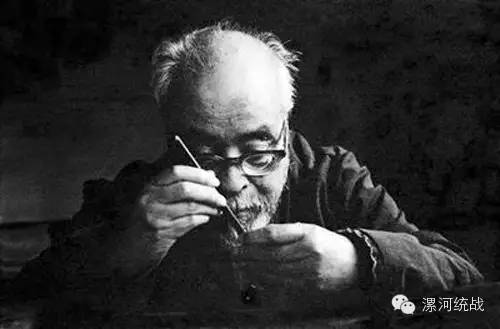

歌詞充滿了堅持抗戰、收復失地的決心。馮友蘭先生這時也在思考,身為學者,如何在這個時候為全民族抗戰做出自己的貢獻。馮先生以為,此時唯有書立說,建立自己的哲學體系,闡述中華民族的民族精神、激揚人民的抗戰精神,才是自己最好的選擇。他以為,此時雖是民族最艱難的時刻,但也是民族復興和民族覺醒的前夜,正所謂「貞下起元」之際。這段時期,馮先生先後寫就《新理學》、《新事論》、《新世訓》、《新原人》、《新原道》、《新知言》六書,並命之為「貞元六書”,希望自己的著作能“為我國家致太平、我億兆安心立命之用”。這段時期,馮先生也寫有《儒家論將》、《墨家論兵》等文,希望從古代思想中挖掘出一點兒有用的資源,聯繫抗戰之實際。

馮先生不只書以期鼓勵抗戰,他的兒子也成了學生軍,參與了抗戰。 1943年,民國政府徵集青年學生參軍,梅貽琦、馮友蘭、聞一多等多次發表講演,勉勵學生從軍。一次講演後,馮先生發現校門外有一張大字報,勸學生對報名從軍應該審慎考慮,先生特上前將大字報撕去,他說:「我懷疑寫這大字報的是不是中國人」。在馮先生看來,值此全民族抗戰之際,所有國人都有責任共禦外侮。此時馮先生的長子鍾遼正在西南聯大讀大二,當時徵兵主要徵調四年級學生,鍾遼卻自願從軍,受訓完畢後,擔任遠徵軍軍事譯員,參加重啟滇緬路戰役。

1945年抗戰勝利,北大、清華、南開復校,西南聯大結束了它的歷史使命,“南渡”終於有了第一次“北歸”,馮先生此時又寫成《西南聯合大學紀念碑碑文》,碑文中充滿了對民族未來的期望:

我國家以世界之古國,居東亞之天府,本應紹漢唐之遺烈,作併世之先進,將來建國完成,必於世界歷史居獨特之地位。蓋並世列強,雖新而不古;希臘羅馬,有古而無今。惟我國家,亙古亙今,亦新亦舊,斯所謂「週雖舊邦,其命維新」者也!

中國歷史綿延,雖然是舊邦,但一定能在抗戰勝利後實現民族的浴火重生,展開自己的“新命”,成為世界的先進。在馮先生看來,自己的職責就是為國著書,「闡述舊邦以輔新命」。

不做「白華」紮根故土

1947年,解放軍節勝利,國民黨政府搖搖欲墜。此時馮先生正在美國講學,有不少朋友勸他不要回國,在美國長期定居。馮先生不願意只在國外講些中國的舊東西,他懷著為舊邦輔新命、搞好自己的國家的使命感,選擇回祖國。馮先生說:「俄國革命以後,有些俄國人跑到中國居留下去。稱為白俄。我決不當白華。解放軍越是勝利,我越是要趕快回去。怕的是全中國解放了,中美交通斷絕。馮先生此時對國民黨反動派十分失望,他認為,「我是中國人,不管哪一黨執政,只要能把中國搞好,我都擁護」。他決定留在北平,並在梅貽琦離校未回的情況下,成為清華校務會議臨時主席,帶領清華迎接了解放,將學校完整地交到了共產黨手裡。

新中國成立之後,馮先生一直在思考,自己的哲學能為新時代做出什麼貢獻,他一直期望能重寫一部中國哲學史。然而,建國之後歷次運動,馮先生都首當其衝,置身於旋渦之中,沒有足夠的時間和精力完成自己的願望。但馮先生並不為選擇留下來而後悔。 1987年11月,李中華來看望馮友蘭先生,談起身在新加坡的李澤厚講“我在中國才有發言權”,先生說:“這話說對了,我當年不肯留在國外當白華,也是這個意思」。馮先生所謂的白華,就是離開故土,在海外旁觀故國的人。在他看來,一旦哲學家脫離了自己的土地,就失去了對自己祖國的感知能力,而只有和這片土地同呼吸共命運,才能真切地感知它真正的需求,才能真正為國家做出貢獻。馮先生彷彿一棵大樹,他期望紮根於中國這片土地,雖然這片土地歷經風雨,大樹也飽經風霜,然而他的根卻扎得更深了。馮先生在某種意義上代表著近現代儒學在故國的“內生”,他與這個國家、民族一起經歷他所經歷的,在歷史的洪流中重新定位儒家,使傳統在這片他所生長和滋潤的土地上重新紮根,並蔭蔽這片土地。雖然歷經風雨,或明或晦,但他始終了解這片土地的土壤狀況,懂得如何讓儒學在大地紮根。這樣的儒學不至於像盆景,雖然漂亮和少經風雨,卻終究只能用來觀賞。這種非旁觀的態度,才能避免儒學成為“博物館裡的東西”,面對和回應現代化的許多問題,並促進這個國家的現代化進程。也因為如此,馮先生身上多了幾分榮辱,或毀或譽,但終究改變不了這種堅守所帶來的思想的生命力。

晚年的馮友蘭,一直致力於《中國哲學史新編》的寫作,直到他生命的終點。這部著作可以說凝結了先生晚年對中國思想歷程的總結,凝聚了他對中國未來命運的思考,他的愛國、渴求進步的精神是一貫的。 1990年6月,先生寫畢《新編》第七冊,是年11月26日,先生去世。先生過世前幾日,也跟學生說「中國哲學將來一定會大放異彩」。

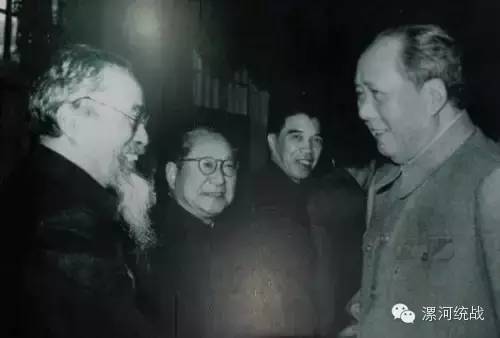

加入民盟關心改革

新中國成立後,馮先生參與了許多國事。 1952年8月,馮友蘭先生懷著為中國、為人民貢獻自己力量的初心,在朱伯崑、季鎮淮的推薦下,在清華大學申請加入中國民主同盟。 9月,民盟北京市支部批准先生入盟。自加入民盟之日起,先生就積極參與民盟的活動,關心國家的建設,並擔任了民盟相關職務。 1956年9月,先生受邀赴日內瓦,出席“國際會晤”第十一次大會,主題為“實際世界中的古今之爭”,在大會上講演一次,並在中國哲學史具體問題的討論會上回答各國漢學家問題。會議期間,先生也參與了一系列文化活動。回國之後,先生特別在民盟中央座談會報告西方國家思想界的最近狀況,介紹西方思想界關注的問題。

改革開放後,先生年事已高,專心著述的同時,也關注著國家的新氣象,參與相關活動。如1981年10月,中聯部長李一。在和平門烤鴨店宴請波蘭哲學家沙夫,先生應邀作陪。統戰系統也經常請先生參加相關活動,並就相關問題徵詢先生意見,先生對十一屆三中全會等重要改革都給予了關注,並對黨和國家的未來發展提出了自己的建議。 1987年,先生已92歲高齡,也出席了民盟北大哲學系小組會議。 1989年,先生94歲,仍關注中國文化對國家統一的意義。當年1月23日,先生應北大學生台灣研究會之請在《北大十名教授向台灣學界知識界拜年書》上簽名。雖然晚年身體狀況不佳,但若有海外親朋或故交後人來信、來訪,先生都積極接待。 1990年9月2日,先生還專程往台北發唁電,弔唁錢穆先生過世。

(本文發表於2016年第1期《中國統一戰線》雜誌,作者為中國社會科學院哲學研究所博士後趙金剛)