簡介

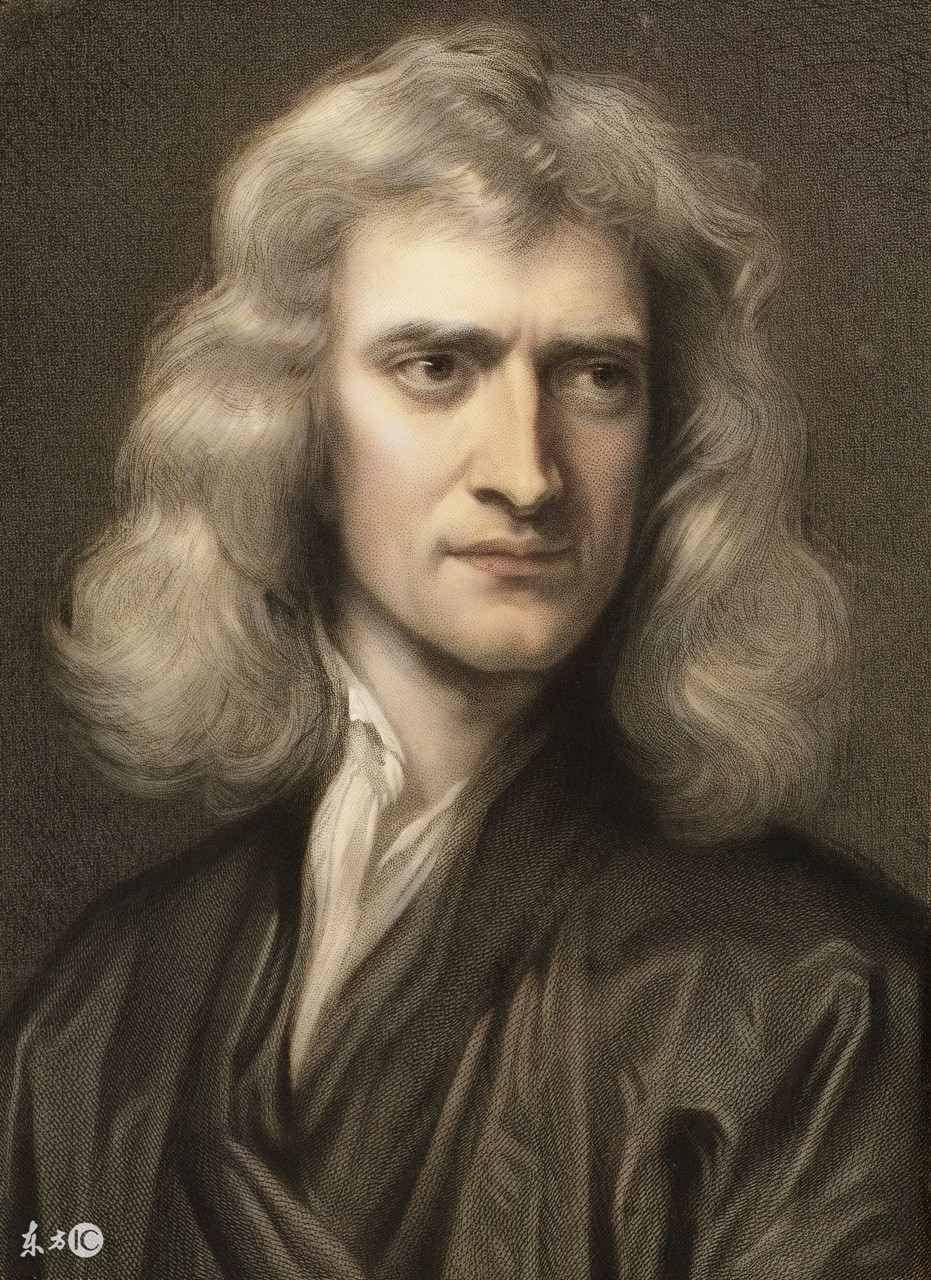

艾薩克·牛頓爵士(1643年1月4日-1727年3月31)是一位英格蘭物理學家、數學家、天文學家、自然哲學家和煉金術士。 1687年他發表《自然哲學的數學原理》,闡述了萬有引力和三大運動定律,奠定了此後三個世紀裡力學和天文學的基礎,成為了現代工程學的基礎。他透過論證開普勒行星運動定律與他的引力理論間的一致性,展示了地面物體與天體的運動都遵循著相同的自然定律;為太陽中心學說提供了強有力的理論支持,並推動了科學革命。

牛頓

在力學上,牛頓闡明了動量和角動量守恆的原理。在光學上,他發明了反射望遠鏡,並基於對三棱鏡將白光發散成可見光譜的觀察,發展出了色彩理論。他也繫統地表述了冷卻定律,並研究了音速。

在數學上,牛頓與戈特弗里德·萊布尼茨分享了發展出微積分學的榮譽。他也證明了廣義二項式定理,提出了「牛頓法」以趨近函數的零點,並為冪級數的研究做出了貢獻。

在2005年,英國皇家學會進行了一場「誰是科學史上最有影響力的人」的民意調查,在被調查的皇家學會院士和網民投票中,牛頓被認為比阿爾伯特·愛因斯坦更具影響力。

早年生活

牛頓出生的房子,位於英格蘭林肯郡埃爾斯索普

牛頓曾就讀的國王中學

國王中學窗台牛頓的簽名

1643年1月4日,艾薩克·牛頓出生於英國英格蘭東密德蘭林肯郡南凱斯蒂文埃爾斯索普的埃爾斯索普莊園。牛頓出生前三個月,他同樣名為艾薩克的父親剛過世。由於早產的緣故,新生的牛頓十分瘦小;據傳聞,他的母親漢娜·艾斯庫曾說過,牛頓剛出生時小得可以把他裝進一夸脫的馬克杯中。當牛頓3歲時,他的母親改嫁並住進了新丈夫巴納巴斯·史密斯牧師位於北威特姆的家,而把牛頓託付給了他的外祖母瑪傑裡·艾斯庫。年幼的牛頓不喜歡他的繼父,並因母親嫁給他的事而對母親持有一些敵意,牛頓甚至曾經寫下:“威脅我的繼父與生母,要把他們連同房子一齊燒掉。”

根據《大數學家》和《數學史介紹》兩書記載:「牛頓在鄉村學校開始學校教育的生活,後來被送到了格蘭瑟姆的國王中學,並成為了該校最出色的學生。在國王中學時,他寄宿在當地的藥劑師威廉·克拉克家中,並在19歲前往劍橋大學求學前,與藥劑師的繼女安妮·斯托勒訂婚。的回憶,但此後便再也沒有其他的羅曼史,牛頓也終生未娶。

不過據和牛頓同時代的友人威廉‧史蒂克利所寫的《艾薩克‧牛頓爵士生平回憶錄》一書的描述,史蒂克利在牛頓死後曾訪問過文森夫人,也就是當年牛頓的戀人斯托勒小姐。文森太太的名字叫做凱瑟琳,而不是安妮,安妮是她的妹妹,而且夫人僅表示牛頓當年寄宿時對她只不過是「懷有情愫」的程度而已。

從12歲左右到17歲,牛頓都在國王中學學習,在該校圖書館的窗台上還可以看見他當年的簽名。他曾從學校退學,並在1659年10月回到埃爾斯索普,因為他再次守寡的母親想讓牛頓當農夫。牛頓雖然順從了母親的意思,但根據牛頓的同儕後來的敘述,耕作工作讓牛頓相當不快樂。所幸國王中學的校長亨利·斯托克斯說服了牛頓的母親,牛頓又被送回了學校以完成他的學業。他在18歲時完成了中學的學業,並獲得了一份完美的畢業報告。牛頓的學業成績如此優秀,部分原因是為了挑戰和報復一個學校惡霸。劍橋心理學家西蒙·拜昂-科恩認為,牛頓很可能患有亞斯伯格症。

1661年6月,他進入了劍橋大學的三一學院。在那時,學院的教學是基於亞里斯多德的學說,但牛頓更喜歡閱讀一些勒奈·笛卡兒等現代哲學家以及伽利略·伽利萊、尼古拉·哥白尼和約翰內斯·開普勒等天文學家更先進的思想。 1665年,他發現了廣義二項式定理,並開始發展一套新的數學理論,也就是後來為世人所熟知的微積分學。在1665年,牛頓獲得了學位,而大學為了預防倫敦大瘟疫而關閉了。在此後兩年裡,牛頓在家中繼續研究微積分學、光學和萬有引力定律。

1667年,牛頓獲得獎學金,作為研究生重返劍橋大學三一學院。按照規定,只有被正式任命的牧師才有資格成為劍橋大學三一學院的研究生,由於持有非正統的宗教觀點,牛頓不願意成為牧師。但牧師職位的任命沒有最後期限,因此牛頓先獲得了研究生的名額,而牧師職位的任命被無限期地推遲了。但是等後來牛頓被任命為盧卡斯數學教授席位時問題就來了,如此重要的職位不可能迴避牧師職位任命這一條件。然而,牛頓獲得了查理二世的許可,還是繞過了這個限制。

中年生活

數學

多數現代歷史學家都相信,牛頓與萊布尼茲分別獨立發明了微積分學。根據牛頓周圍的人所述,牛頓要比萊布尼茨早幾年得出他的方法,但在1693年以前他幾乎沒有發表任何內容,並直至1704年他才給出了其完整的敘述。其間,萊布尼茨已在1684年發表了他的方法的完整敘述。兩人創造了不同的微積分符號,歐洲大陸全面採用萊布尼茨符號,而英國堅持使用牛頓的微積分符號,直到1820年才全面採納萊布尼茲的符號。萊布尼茲的筆記本記錄了他的思想從初期到成熟的發展過程,而在牛頓已知的記錄中只發現了他最終的結果。

牛頓與瑞士數學家尼可拉法蒂奧丟勒的聯繫十分密切,後者一開始便被牛頓的引力定律所吸引。 1691年,丟勒打算寫一個新版本的牛頓《自然哲學的數學原理》,但從未完成它。在1694年這兩個人之間的關係冷卻了下來。在那個時候,丟勒還與萊布尼茨交換了幾封信。

1699年初,皇家學會(牛頓也是其中的一員)的成員們指控萊布尼茨剽竊了牛頓的微積分成果,這導致了激烈的牛頓與萊布尼茨的微積分學論戰。最後英國皇家學會宣布牛頓是微積分真正的發明者,斥責萊布尼茨剽竊。但後來人們發現該調查評論萊布尼茲的結語是牛頓本人書寫。這場持續多年的激烈糾紛,沾污了牛頓與萊布尼茨聲譽,直到萊布尼茨在1716年往生後才暫時停止。

牛頓的一項被廣泛認可的成就是廣義二項式定理,它適用於任何冪。他發現了牛頓恆等式、牛頓法,分類了立方面曲線(兩變量的三次多項式),為有限差理論作出了重大貢獻,並首次使用了分式指數和坐標幾何學得到丟番圖方程的解。他用對數趨近了調和級數的部分和(這是歐拉求和公式的一個先驅),並首次有把握地使用冪級數和反轉冪級數。他還發現了π的一個新公式。

他在1669年被授予盧卡斯數學教授席次。在那一天以前,劍橋或牛津的所有成員都是經過任命的聖公會牧師。不過,盧卡斯教授之職的條件要求其持有者不得活躍於教會(大概是如此可讓持有者把更多時間用於科學研究上)。牛頓認為應免除他擔任神職工作的條件,這需要查理二世的許可,後者接受了牛頓的意見。這樣避免了牛頓的宗教觀點與聖公會信仰之間的衝突。

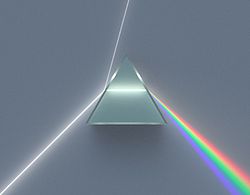

光學

從1670年到1672年,牛頓負責講授光學。在此期間,他研究了光的折射,表明棱鏡可以將白光發散為彩色光譜,而透鏡和第二個棱鏡可以將彩色光譜重組為白光。

牛頓1672年使用的6吋反射望遠鏡複製品,為皇家學會所擁有

他也透過分離出單色的光束,並將其照射到不同的物體上的實驗,發現了色光不會改變自身的性質。牛頓也注意到,無論是反射、散射或發射,色光都會保持相同的顏色。因此,我們觀察到的顏色是物體與特定有色光相合的結果,而不是物體產生顏色的結果。

牛頓發現棱鏡可以將白光發散為彩色光譜

由此,他得出以下結論:任何折射望遠鏡都會受到光色散成不同顏色的影響,並因此發明了反射望遠鏡(現稱作牛頓望遠鏡)來克服這個困難。他自己打磨大直徑的鏡片,使用牛頓環來檢驗鏡片的光學品質,從而製造出了優於折射望遠鏡的儀器。 1671年,他向皇家學會展示了自己的反射望遠鏡,隨後出版了自己的光學筆記,後來擴編為《光學》一書。羅伯特·胡克批評了牛頓的某些觀點,牛頓對此感到不滿,並退出了辯論會。兩人自此以後成為了敵人,這一直持續到胡克去世。

牛頓認為光是由粒子或微粒組成的,並會因加速通過光密介質而折射,他認為薄膜的折射和透射現象可以用光的“波動理論”來解釋,但自己的“微粒理論”才能更好地解釋光學現象,如衍射。 1704年,牛頓著成《光學》,其中他詳述了光的粒子理論。他認為光是由非常微小的微粒組成的,而普通物質是由較粗微粒組成,並推測如果通過某種煉金術的轉化“難道物質和光不能互相轉變嗎?物質不可能由進入其結構中的光粒子得到主要的動力嗎?牛頓理論中的「微粒」差異很大。

1675年出版的《解釋光屬性的假說》中,牛頓認為粒子間力的傳遞是透過以太進行的。不過牛頓在與神智學家亨利·莫爾接觸後重新燃起了對煉金術的興趣,並改用源於赫密斯神智學中粒子相吸互斥思想的神秘力量來解釋,替換了先前假設以太存在的看法。擁有許多牛頓煉金術著作的經濟學大師約翰·梅納德·凱恩斯曾說:「牛頓不是理性時代的第一人,他是最後的一位煉金術士。」[10] 但牛頓對煉金術的興趣卻與他對科學的貢獻息息相關[11],在那個時代煉金術與科學也還沒有明確的區別。如果他沒有依靠神秘學思想來解釋穿過真空的超距作用,他可能也不會發展出他的重力理論。

牛頓使用玻璃球製造了原始形式的摩擦靜電發電機。

力學

1679年,牛頓重新回到力學的研究中:引力及其對行星軌道的作用、開普勒的行星運動定律、與胡克和佛蘭斯蒂德在力學上的討論。他將自己的成果歸結於《物體在軌道中之運動》一書中,書中包含有初步的、後來在《自然哲學的數學原理》中形成的運動定律。

《自然哲學的數學原理》(現常簡稱《原理》)在愛德蒙哈雷的鼓勵與支持下於1687年7月5日出版。書中牛頓闡述了其後兩百年間都被視為真理的三大運動定律。牛頓使用拉丁單字「gravitas」(沉重)來為現今的引力命名,定義了萬有引力定律。在這本書中,他也基於波義耳定律提出了首個分析測定空氣中音速的方法。

《原理》的出版使牛頓成為當時最有影響力的科學家。牛頓與其中的瑞士數學家尼古拉·法蒂奧·丟勒建立了非常親密的關係,直到1693年他們的友誼破裂。

晚年生活

牛頓在1690年代寫了很多處理聖經的文字解釋的宗教小冊子。亨利·摩爾的宇宙信仰和拒絕笛卡爾二元論影響了牛頓的宗教觀念。在他發給約翰·洛克的一個從未發表的手稿中,他質疑了三位一體的存在性。

1696年,牛頓通過了當時的財政大臣查爾斯·孟塔古的提攜遷到了倫敦作皇家鑄幣廠的監管,一直到去世。他主持了英國最大的貨幣重鑄工作,這個職位一般都是閑職,但牛頓對該職位非常認真。他估計大約有20%的硬幣是偽造的。偽造貨幣在英國是大逆罪,會被處以極刑。為那些惡名昭著的罪犯定罪是非常困難的;不過事實證明牛頓做得很好。

他掩飾自己的身分而蒐集了許多證據,然後公佈於酒吧和客棧裡。英國法律保留了古老且麻煩的習慣,為的是讓起訴有一定的門檻,並將政府部門從司法中分開。牛頓為此當上了太平紳士,並在1698年6月到1699年聖誕節間引導了對200名證人、告密者和嫌疑犯的交叉訊問。而最後牛頓得以勝訴,並在1699年2月執行了10名罪犯的死刑。

也許牛頓最偉大的勝利是以國王法律代理人的身份與威廉·查洛納對質。查洛納密謀策動一起假的天主教陰謀活動,然後檢舉那些不幸被他誘騙來的共謀者。在向國會請願時,查洛納控告鑄幣廠有償地將工具提供給造偽幣者,並請求國會允許他檢查鑄幣廠的生產過程以證明他的控告。他也請求國會採納他所謂的「無法偽造的造幣過程」及「打擊假幣的計畫」。此時,牛頓被激怒了,並開始著手調查,以找出查洛納做過事情。在調查中,牛頓發現查洛納參與了偽幣製造。他立刻起訴了查洛納,可是因為查洛納在高層有一些朋友,所以他被無罪釋放了,這讓牛頓感到不滿。在第二次起訴中,牛頓提供了確鑿的證據,並成功地使查洛納被判處大逆罪。 1699年3月23日,查洛納在泰伯恩行刑場被車裂。

1701年,牛頓辭去盧卡斯數學教授後。在改革對低成色貨幣和偽幣的流通和懲罰上鍛鍊了他的能力。牛頓在1717年通過安妮女王法案創立了在金幣和銀幣之間的聯繫,非正式的把英鎊錢幣從銀本位轉移到了金本位;這在當時是重大的改革,相當程度的增加英格蘭的財富和穩定。 1705年,安妮女王授予牛頓爵士身份,牛頓是第二個被授勳的英國科學家,第一個是弗蘭西斯·培根。

逝世

西敏寺內的牛頓之墓

牛頓於1727年3月31日在倫敦逝世,於西敏寺舉行國葬,成為史上第一個獲得國葬的自然科學家。

1970年代,牛頓頭髮的化學分析顯示其中水銀含量比正常值超出50多倍,最可能的解釋是他從事煉金術所致。汞中毒可能解釋牛頓晚年的一些怪異行徑。

牛頓之墓位於西敏寺中殿,墓園上方聳立著一尊牛頓的雕像,其石像倚坐在一堆書上。身邊有兩位天使,還有一個巨大的地球造型來紀念他在科學上的成就。

英格蘭詩人亞歷山大·蒲柏為牛頓寫下了以下這段墓誌銘:

自然和自然的法則隱藏在黑暗之中。上帝說:讓牛頓出世吧,於是一切豁然開朗。

自然哲學與宗教觀點

牛頓反對將宇宙解釋為純粹的機器,譬如一座大鐘。他說:“引力解釋了行星的運動,但卻不能解釋誰讓行星運動起來的。上帝統治萬物,知曉所有做過和能做的事。”

牛頓在《聖經》與早期教會父老的研究也值得注意。牛頓寫了一些聖經批判的作品,最著名的就是《兩處著名聖經謳誤的歷史變遷》。牛頓也擺放了一座與傳說日期公元33年4月3日相符的耶穌基督受難像。他也嘗試,但未成功地,去尋找《聖經》中隱藏的消息。

牛頓可能拒絕了教會的三位一體教義。在少數的觀點裡,T·C·普菲岑邁爾(T.C. Pfizenmaier)認為他更像是持有東方東正教三位一體觀,而不是西方天主教、聖公宗和大部分新教教派的觀點。在他的時代裡,牛頓(與不少活躍於皇家學會和查理二世宮廷的人士一樣)被指是玫瑰十字會的會員。

在他的一生中,牛頓寫作了比自然科學更多的宗教學著述。他相信一個理性的主觀世界(immanent world),但他卻拒絕萊布尼茨和巴魯赫·斯賓諾莎深信的萬物有生論。因此,有序且動態的(ordered and dynamically informed)宇宙可以被理解,而且必須以主動的理性(active reason)去理解,但這個完美且注定中的宇宙,必須規律地運作。牛頓堅持認為,由於不穩定性的累積和緩慢增長,必須有神的不斷幹預來改善宇宙這個系統。為此,萊布尼茨諷刺牛頓說:“神必須時不時地給他造的鐘上發條,否則這個鐘就會停擺。看起來,他沒有能力讓這個鐘永遠運行。”

德國哲學家黑格爾批評牛頓的光學是“粗野的反思方式”,但黑格爾武斷的自然哲學觀點也使黑格爾的哲學體系在科學界名譽掃地。

牛頓在宗教思想上的影響

牛頓與羅伯特·波義耳的機械論學說被理性主義作者提升成了泛神論和狂熱論的一個可行替代選項,並為東正教傳教士與宗教自由主義(Latitudinarian)一類的異見傳教士有保留地接受了[21]。這樣,科學的清晰簡潔,使得無論是在迷信者或無神論者中,均無人可以企及,亦無人可以駁斥之[22]。而同時,英國自然神論者的第二波浪潮使用了牛頓的發現來論證「自然宗教」的可能性。

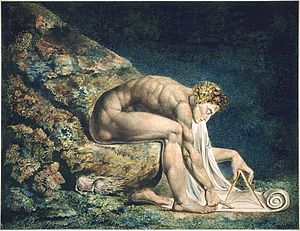

威廉布萊克的名畫《牛頓》。在這幅畫中,牛頓被貶低為一位“神學幾何學者”

波義耳的機械論宇宙觀給了不利於啟蒙時代前的「魔法思想」和基督教神秘元素存在基礎的抨擊。牛頓透過數學證明的方式完善了波義耳的思想,而且,也許更重要的一點是,它們的普及也是非常成功的。 [23] 打比方說,如果原來的世界是乾涉主義的上帝所統治之世界的話,那麼牛頓就將它變成了用理性及普遍原理進行設計的上帝所創造之世界。 [24] 這些原理讓每個人都能去獲取知識,讓每個人都能在此生此世積極地追求自身目標,並讓每個人都能用自身的理性力量來完善自我。

牛頓視上帝為創造者,因此認為在面對著所有生物之宏偉時,祂的存在便是不容否認的。但他的上帝觀產生了無法預見的神學結果,如同萊布尼茨指出的那樣,上帝現在已經完全地從世界事務中隱退了:對干涉的需要只會證明上帝作品中的一些瑕疵,而這對一個完美且全能的造物主來說是不可能的事。萊布尼茲的神義論將上帝與參與祂的受造物的行為中分離開,從而消除了上帝在「罪惡問題」中所承擔的責任。於是,對世界的理解便降低到了個體原因的水平,而人類,如同奧多·馬誇德所認識的那樣,應為修正和消滅罪惡承擔責任。

從另一方面來說,宗教自由主義和牛頓學說的思想對千禧年主義的產生有深遠的影響。千禧年主義是一個相信機械論宇宙觀的宗教派別,但實際上卻與狂熱論和神秘論如出一轍。啟蒙運動為了消滅它而與之進行了艱苦的鬥爭。

牛頓運動定律

著名的三大運動定律:

1.牛頓第一定律(亦稱慣性定律)指出,一個靜止狀態的物體趨向於保持靜止狀態,而在勻速運動中的物體趨向於保持勻速狀態,除非受到合外力的作用。它闡述了力和慣性這兩個物理概念,解釋了力和運動狀態的關係,並提出了一切物體都具有保持其運動狀態不變的特性──慣性,是物理學中一條重要的基本定律。

2.牛頓第二定律指出,作用於一個物體上的作用力等於其動量隨時間的變化率。這說明了物體的加速度與作用在物體上的合力成正比,與其質量成反比。在米-公斤-秒的度量衡系統下,質量的單位為公斤,加速度為米每二次方秒,力為牛頓(為紀念他而命名)。

3.牛頓第三定律指出,每個作用力都有一個等值反向的反作用力。

兩個物體之間的作用力F和反作用力F´,沿著同一直線,大小相等,方向相反,分別作用在兩個物體上。

名言

法國數學家約瑟夫·拉格朗日常常說牛頓是迄今為止最偉大的天才,他還曾經評價牛頓是“最幸運的,因為我們已經無法再創立一個世界體係了。”

有觀點認為牛頓本人對他自己的成就非常謙遜,1676年,在他寫給羅伯特·胡克的一封信中出現了一句名言:

如果我比別人看得更遠,那是因為我站在巨人的肩上。

牛頓在回憶錄中寫道:但有兩位作家John Gribbin和Michael White認為,這其實是牛頓對胡克(身材矮小並駝背)的諷刺,而不含有——或除此外不含有——謙遜的意味:

我不知道這個世界會如何看我,但對我自己而言我僅僅是一個在海邊嬉戲的頑童,為時而發現一粒光滑的石子或一片可愛的貝殼而歡喜,而我面前的偉大的真理的海洋依然未經探索。