他生活在距今2000多年的戰國時代,他提出的仁政思想,沒有被當時的社會所採納,但他的思想對中國歷史和文化產生了深遠的影響。他提出的“富貴不能淫,威武不能屈,貧賤不能移”的人格魅力, “生於憂患死於安樂”的憂患意識, “得道多助失道寡助”的執政理念, “達則兼濟天下,窮則獨善其身”的處世哲學,讓我們至今仍然受用。他就是亞聖孟子。讓我們從以下幾個方面來了解他

1:人物簡介

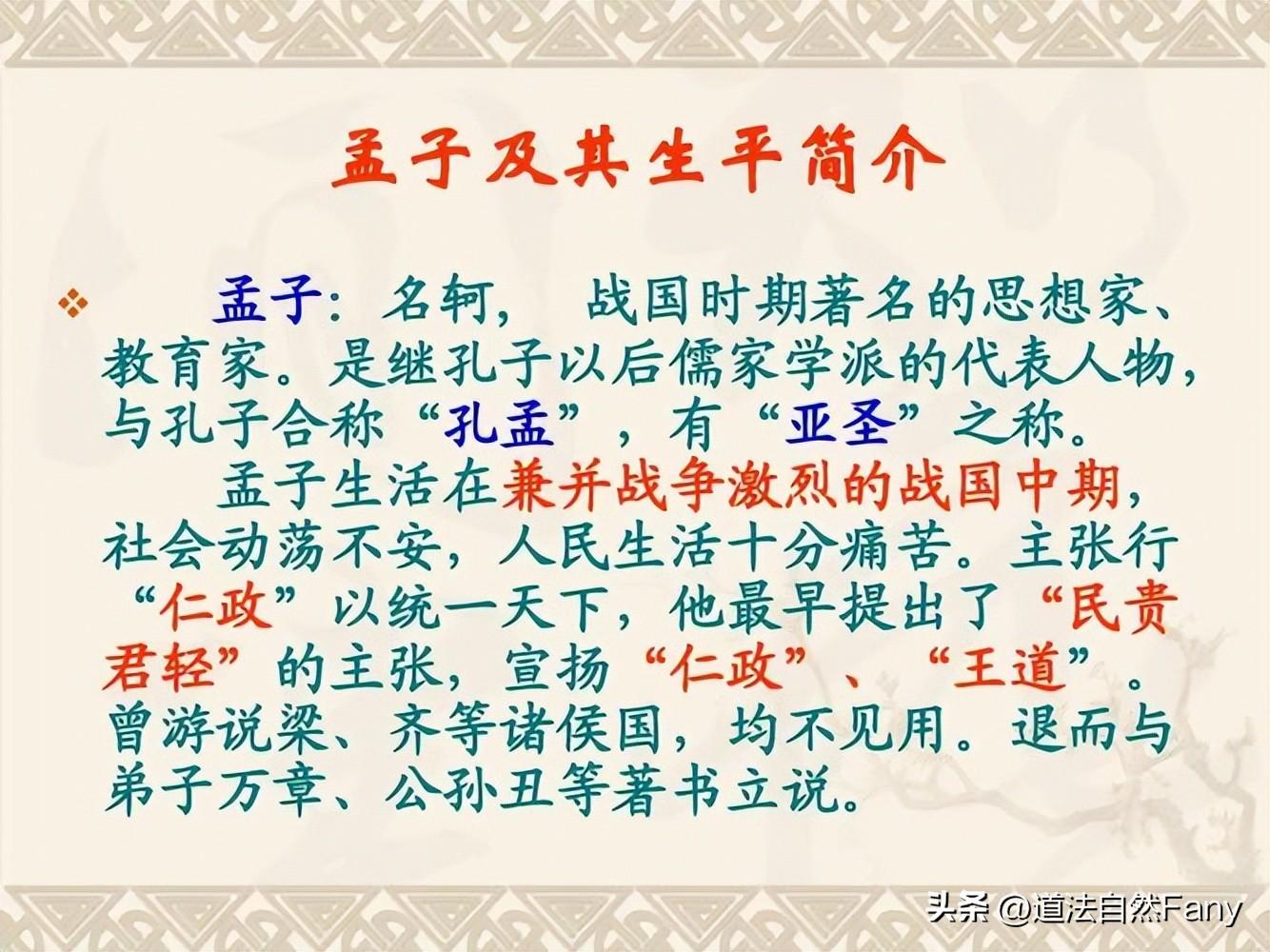

孟子(約西元前372年—西元前289年,Mencius),名軒,字子輿(待考,一說字子車或子居),戰國時期鄒國人,魯國慶父後裔,中國古代著名思想家、教育家,戰國時期儒家代表人物。孟子及其門人著有《孟子》一書。孟子成為僅次於孔子的一代儒家宗師,對後世中國文化的影響全面而巨大。孟子有「亞聖」之稱,與孔子合稱為「孔孟」。

2:人物生平

孟子是魯國貴族孟孫氏後裔,孩童時期的孟子,也曾調皮愛玩,孟母為了他有一個好的讀書環境,三次搬遷住所,孟子也在周圍環境的影響下變得禮貌好學;一段時間後,孟子表現出厭學情緒,母親將織布機上的經線剪斷,來教育孟子。指出做事必須要有恆心,一旦認准目標,就不能半途而廢。

受業於孔子之門人,他意識到了當時的時代特徵和趨勢,後來經過刻苦學習鑽研,建構了自己的學說,推行於天下。他曾周遊列國,遊說於各國君主之間,推行他的政治主張。他曾多次到齊、宋、魏、滕等國遊說,宣揚他的“仁政無敵”主張。他曾多次對國君進行批評,甚至責備得國君“顧左右而言他”,但他的政治主張卻不被接受。孟子晚年回到故鄉,從事教育和著述,整理《經》、《書經》,闡發孔丘的思想學說,寫成《孟子》一書,共11篇,現存7篇。

3:核心思想

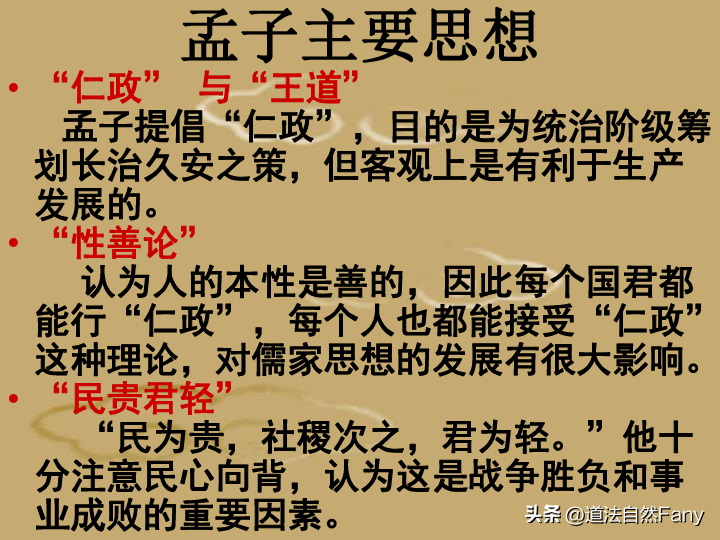

- 人善論

- 仁政思想

4:個人感悟:

孟子作為孔子之後的又一儒家代表人物,在繼承和發揚儒家學說的同時,也提出了自己的理論,其中“得道多助,失道寡助”的理念,在中國後續2000多年的朝代興衰更迭過程中得道佐證,即“得民心者得天下”