居禮夫人:從改變自己到改變世界

大家好,我是張一定,一個總夢想著能把自己寫進名人傳記的追夢少年。

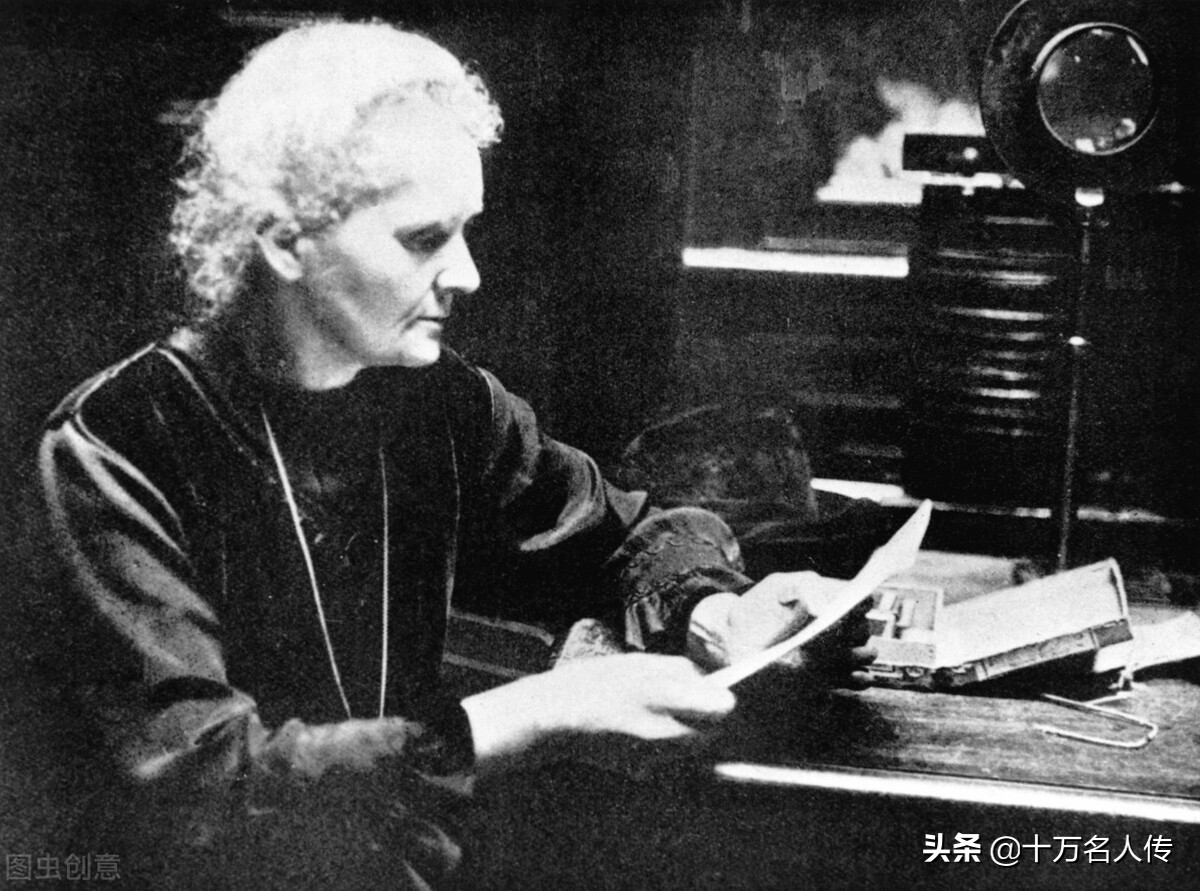

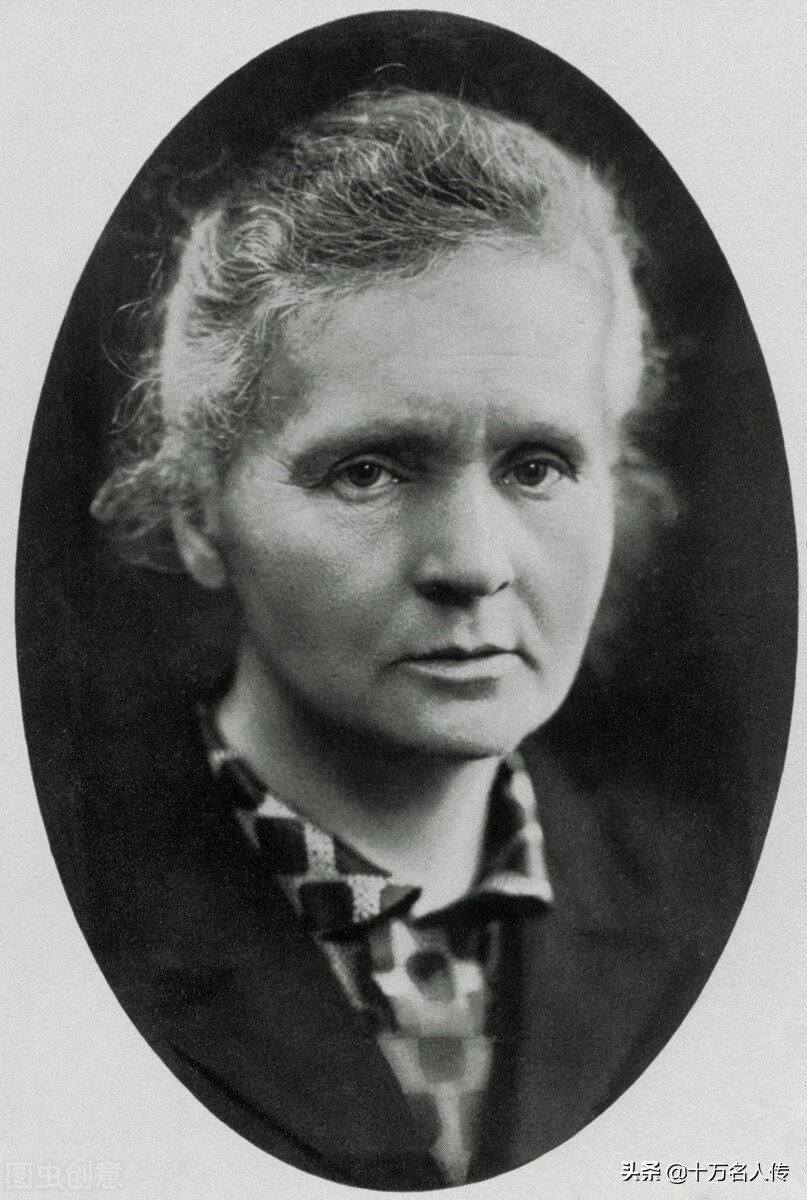

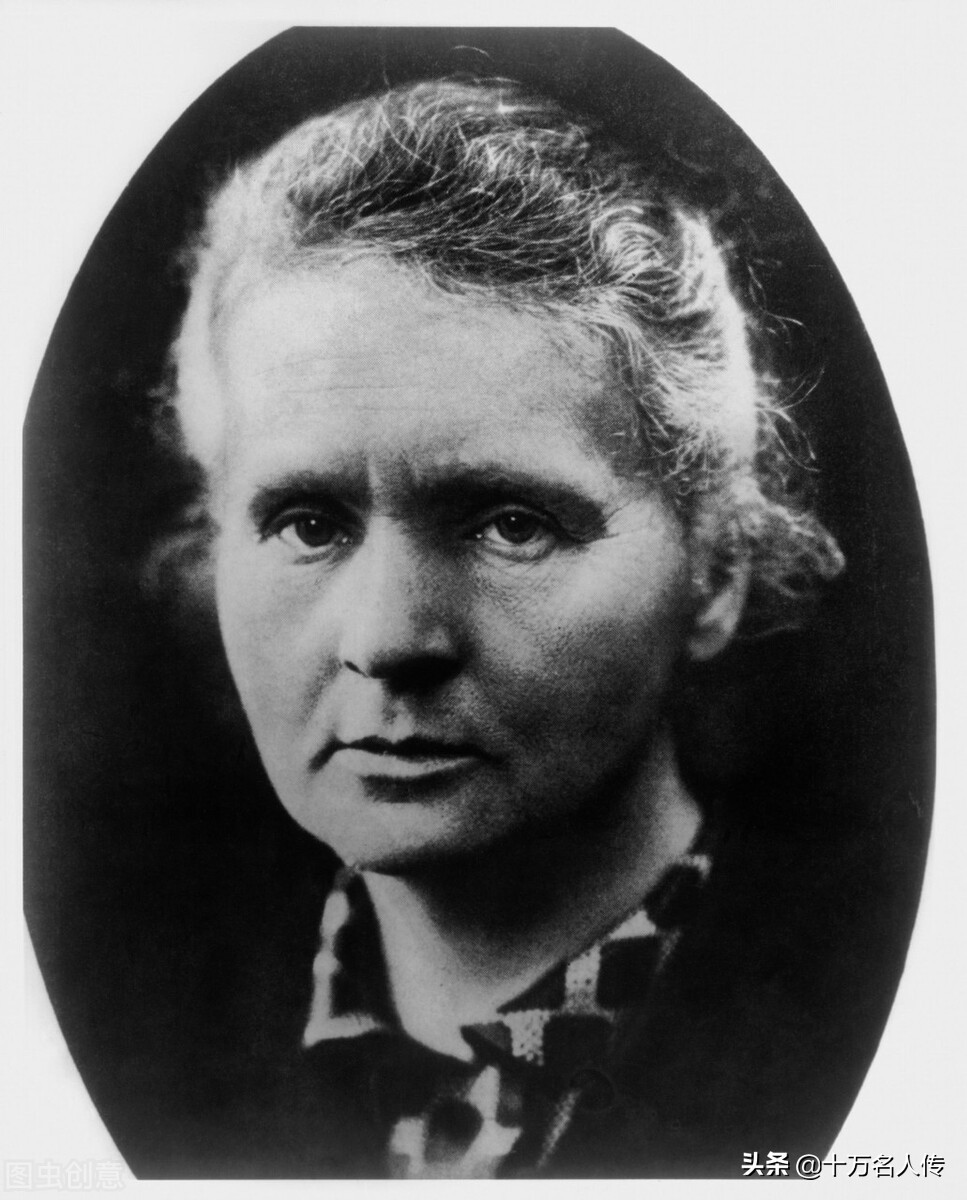

世界上,只有一個女性科學家拿到兩次諾貝爾獎。

她是瑪麗居里,在中國一般稱呼她為「居禮夫人」。

一個名垂千史的科學家,到最後,大家竟然只知道她是居禮的夫人。甚至有人以為居禮夫人是她的名字,姓居名裡(……)

甚至,不少人關注她的私生活更多於她的科學成就,或是直接抹殺她的貢獻,認為一切都是她丈夫的功勞。這真是令人唏噓。

有人知道嗎?她的原名瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡。

瑪麗是科學界的傳說。

她一生中拿過兩次諾貝爾獎,分別在物理與化學領域。瑪麗被授予的名譽頭銜,數下來有一百多個。我怕連瑪麗自己都數不清,她為未來的女性開闢了多少條道路。她對人類的貢獻難以估量。

誰能想到,一開始瑪莉只想當個中學老師。

一

瑪麗居禮是怎麼成為一代科學巨匠的呢?

她的成長經歷就是一部女主角大爽文,很接地氣的那種。

幾乎是每一次,她都能突破現有資源的限制,實現她的夢想。

1867年11月7日,瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡在華沙(波蘭首都)出生。

度娘說她是中學教師家庭,其實看過瑪麗居禮自傳的人都知道,她父親是在一所預科大學當老師,教物理和數學。母親是女子學校的校長。

家裡五個孩子,她最小。

在這樣一個知識分子家庭長大,瑪莉更是從小就展現了驚人的學習天賦。

她六歲入學,是班上最小的學生。

然而,她在求學之路上很快就遇到了重大的打擊。

在她九歲那一年,姊姊不幸病逝,母親也因為傷心過度而離世。

除了母親過世帶來的痛苦,她還得承受外族入侵帶來的恐怖高壓。

那時的華沙處在俄國的統治下。俄國入侵,不只是對波蘭領土的入侵,更可怕的是對波蘭人民意識的入侵。俄國人希望壓制他們的民族意識覺醒,

於是,所有公立學校的課程,必須由俄國人用俄語教學。而由波蘭人經營的私立學校則要受到嚴密的監視與控制。

私立學校不被允許頒發正式文憑。就算是能夠拿到正式文憑的公立學校,也同樣面對一個殘酷的問題。那就是俄國老師對波蘭學生的敵視情緒非常強烈。

《居禮夫人自傳》也曾提及當時可怕的氛圍。

「孩子們處於這種監視之下,不小心說了一句波蘭話,或者用詞稍不留神,就會受到嚴厲的處罰,不僅自己倒霉,而且還會殃及家人。處於這種嚴酷的環境之中,孩子們天真歡愉的本性喪失殆盡,然而,另一方面,這種可怕的氛圍也激發了波蘭青少年們極大的愛國熱情。

知識淵博的老師都不願意去這樣的學校,教育程度堪憂。所以,總的來說,在當時的環境下,私立學校的教學程度比公立學校要好上一些。

從小接受俄語教育的波蘭學生,很快就顯現出一些大問題。

他們連自己的母語波蘭語都說不流利了。

私立學校的老師,大多還是波蘭人。他們倒會冒險偷偷教學生們波蘭語。

希望他們別忘了自己的國家。

由於家庭經濟原因,瑪麗起初還能上私立學校,後來也不得不轉到公立學校去了。

雖然公立學校的環境惡劣,但在父親的人文素養薰陶下,瑪莉還是學到了不少知識。

要注意,瑪莉一直跟一般小孩不一樣。

她的自學能力極強。

她很早就開始學習法語德語俄語,後來她發現英語也很有用,便也學習起英語來。這樣一來,她就能夠閱讀到大量外文書籍。這為她日後實現夢想埋下了伏筆。

不只語言學得好,連物理和數學都學得很輕鬆,成績很好。

所以,她中學畢業時,才十五歲。

放到現在是什麼呢?直接進少年班的神童。

各位也可以嘗試自學八國語言,說不定,你可能就是下一個居禮夫人(……開玩笑)

可惜呢,神童瑪麗當時沒能繼續深造。

瑪麗起初並沒有想到要去巴黎,她只是想去一所中學任教。但是,家庭條件不允許。為了補貼家用。她必須要找到一份待遇更好的工作。她找到的家庭教師工作離華沙很遠,需要搭火車幾個小時,下了火車後,還得搭五個小時的馬車。

一頓舟車勞頓,她才能抵達目的地,一個農場。

起初瑪莉是忐忑的,很快她就發現了農場帶來的樂趣。

她獲得了久違的自由。

同時,因為這份工作並沒有佔據她全部的時間,所以她得以在課餘時間,幫助一些女孩上學。

當時那個偏僻的村子被俄國人統治,不少兒童沒法上學。村裡有一些女孩子家庭條件不好,或是其他原因,常年是被忽略的狀態。她們也很渴望學會讀書寫字。

所以,瑪麗居禮把他們編成了一個班,用波蘭語教他們讀書寫字。

孩子的父母都對她萬分感激,但這種義務教學是冒巨大風險的。在當時的社會氛圍下,瑪麗居禮很可能被逮捕入獄。然而她還是決定要這麼做了,這正是她人格的偉大之處。

在這樣的如履薄冰中,瑪麗居里也意識到了,這種令人窒息的不自由,正在慢慢毀滅一個人,乃至一個民族的意識。

她聽說了許多女性在某些領域取得成功的事蹟,渴望自己也成為如此卓越的女性。

她萌發出了一個大膽到近乎瘋狂的想法。

她想去巴黎。

那一年,她17歲。

看起來,她還有許多時間。

只不過,想從一個偏僻農場前往巴黎讀大學,難度不亞於國內山區裡的孩子挑戰哈佛大學。尤其當時可沒有b站。

二

為了到巴黎求學,瑪莉不得不比誰都努力。

白天她要在農場當家庭教師,晚上,她就瘋狂學習。

其實一開始,瑪莉並沒有選定物理與化學領域。她喜歡文學,對社會學也很有興趣。鑑於當時的社會環境,這很容易理解。在經歷了三年的學習後,她發現自己最喜歡的還是物理和數學。

她努力地為學習做準備,也積蓄錢,用來負擔在巴黎的留學費用。

瑪麗的毅力是超乎凡人的。

她下班,堅韌不拔,自學到深夜。

你們下班,堅韌不拔,玩手機到深夜。

請把「我錯了」打在公屏上。

儘管瑪麗是天賦異禀的,但是客觀上來說,波蘭中學與法國中學的教育水平之間,存在著巨大得近乎無法跨越的鴻溝。更別提她的目標是當時巴黎一流的大學。這樣的自學難度有多高,可想而知。

瑪麗沒有放棄,她為了縮小差距,便自己選擇了一些書籍來自學。很快就取得了效果。

這樣的自學迅速培養了她獨立思考的能力,為後來的科學研究事業打下了良好的基礎。

就在她以為自己離目標越來越近的時候,噩耗來了。

她的姊姊也決定去巴黎學醫,她不得不改變了自己的學習計畫。畢竟,家庭的經濟條件擺在眼前。他們無法同時去巴黎,於是兩姊妹約定好,互相幫助對方,先後完成學業。

瑪麗不得不繼續留在農場。三年半後,她幫助三姊妹完成了課程,也回到了華沙,繼續做一份新工作。因為父親退休了,家裡更困難了。

她得補貼家用。

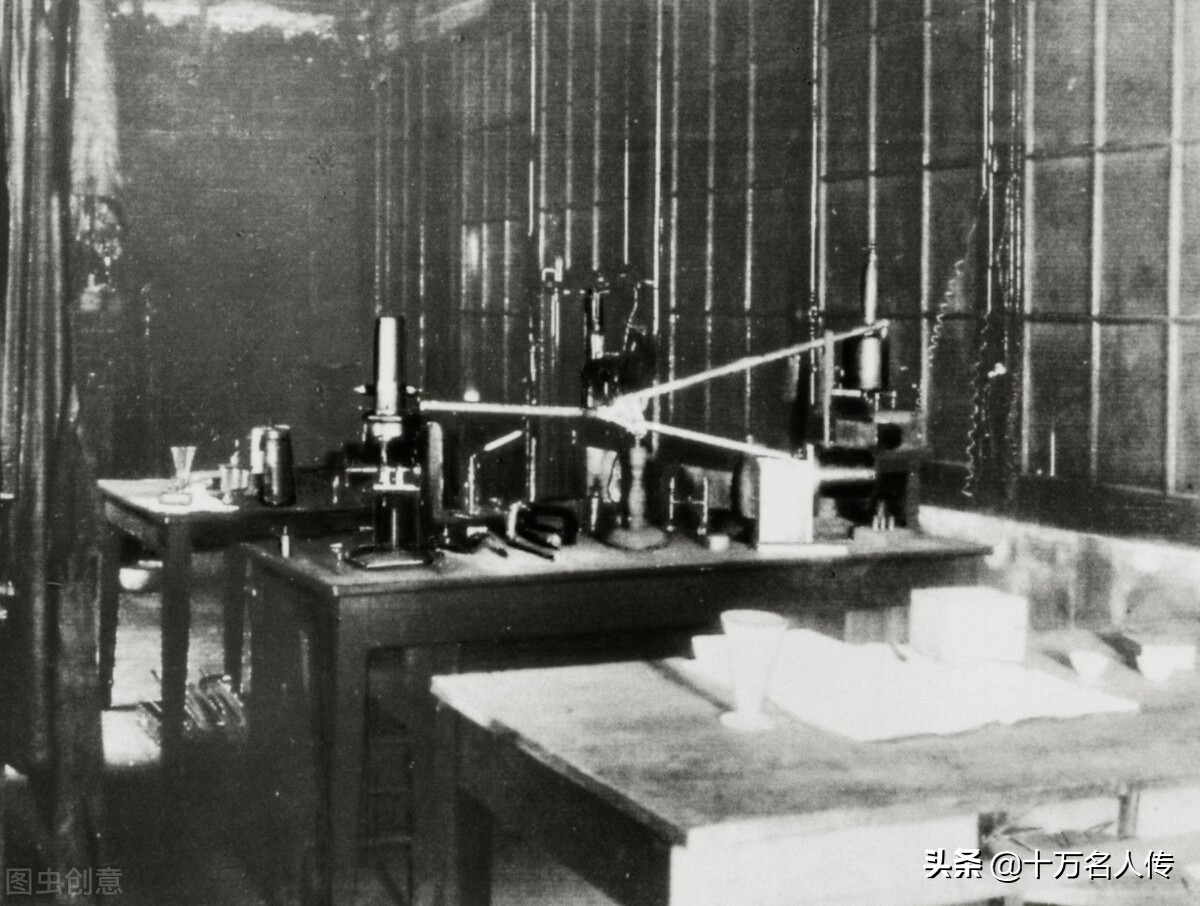

回華沙有個顯而易見的好處,那就是她終於能進實驗室了。因為她的堂哥是實驗室的主任。

對於物理和化學來說,實驗非常重要。

然而,她平常要工作,幾乎沒時間去做實驗。

她只能選擇晚上或星期天,才能進實驗室。

專欄

大品牌背後的那些秘密往事

作者:十萬個品牌故事

199幣

2,074人已購

查看

無論如何,她抓緊了一切命運從指縫裡淌下的每一點機會。她用實驗去檢驗書本的知識。便常常發現自己得到了一些預料之外的結果,也常常會發現自己缺乏經驗。

知道自己不知道,是知道的開始。

她在沮喪和興奮混雜的情緒中,開始真正意識到,成功之路有多麼坎坷難行。

在這段求學生涯裡,瑪莉也參加過一個地下團體。

所謂地下團體,本質就是一個“喪心病狂科普小組”,為了報效祖國,天天給農民工人免費補課。看還不錯吧?不過在當時的波蘭,這也是被禁止的(……)

儘管這個團體沒教出什麼成效來,但是,瑪麗在精神上受到了巨大的衝擊。

她對夢想的追求變得更加堅定了。

就像每個心繫國家的青年,希望能到強國之地深造,只是為了想多學一點。盡自己所能,讓自己國家強大起來,不再被欺負。

她的夢想鑲上了國家的金邊,從此變得堅不可摧。

1891年11月,經歷了七年的努力,瑪莉終於決定前往巴黎了。這時姊姊已經結婚,在巴黎受到了姊姊與姊夫的熱情歡迎。

姐姐讓她住在自己家裡,這樣可以省下一筆租屋的費用。

只是沒住幾個月,瑪莉發現了一個巨大的問題。

為了方便行醫,姊姊的住處定在了郊區。

然而,這住所離大學很遠。

到底要節省時間去學習,還是要住免費舒適的房子,把時間花在路上?

瑪麗選擇了節省時間學習,但因為她的儲蓄有限,家裡也沒有辦法支援,她只能選擇租下一個條件惡劣的閣樓。

條件惡劣到什麼程度呢?

瑪麗在她自傳中是這樣描述的:「我住在位於頂層的閣樓裡,冬天很冷,取暖爐又小,屋子裡根本燒不暖和,而且煤還經常短缺,所以在夜晚,屋子裡臉盆中的水常結冰。我把全部的衣服壓在被子上。茶,幾個雞蛋或一點水果充飢。

取暖的煤,她也得自己親自弄上七樓。

不過,她並不在乎物質上的艱苦,因為她在精神上得到了充分的滿足。

在這樣沒有紛擾的空間裡,她能夠靜下心來,全心投入學習。這種學習擺脫了俄國的思想控制,她在思想上獲得了自由與獨立。

很快,瑪莉就發現了,即使她能夠專心學習,自己的基礎也實在是太弱了。

在來巴黎之前,她的確做了認真的準備,只是,與法國同學仍有不少的差距。尤其是數學的差距。

所以,她決定白天在課堂實驗室和圖書館之間忙碌,晚上回到小閣樓,就學到深夜。

考驗你們知識量的時候到了。 b站學霸vlog界一姐,Holly Garbrielle。知道她的同學請為她打個call。

她是劍橋大學生物專業的學生,畢業前常年拿第一,是學霸中的學霸。她的作息就是每天早上六點半起床,晚上十點睡覺。這段期間,除了運動就是學習。

瑪莉比她更狠,早起晚睡。

大部分學霸都有一個共同特質,那就是自律。

只不過,很多人都告訴你要自律,但很少人告訴你要怎麼自律。你以為訂個計畫表,第二天照著做,那就是自律了。所以,很多人第一天開始做計劃,明天我要學十二個小時!第二天你學了十幾分鐘,就拿起了手機,打起了遊戲。

自律一樣要講方法論。一般人只知道下決心,沒有感性認知,沒有路徑培養,失敗是理所當然的。這裡不展開說了,推薦大家去看看《瞬變》這本書。

那麼,瑪莉的學習動力是什麼呢?

是追上那群法國學生嗎?

不是,在瑪莉眼裡,學習變成了一個大型探險遊戲。

瑪莉是這麼說的:「每當學到新的東西,我便會激動興奮起來。科學奧秘就像一個新的世界一樣逐漸地展現在我的面前,我因此也就能夠自由地學習他們並且掌握它們了,這真的使我很高興。

假如你拿著尋寶圖,每次都能尋到寶,那你也會很激動高興的。

同時,瑪莉也用了費曼學習法。

都知道費曼學習法吧?在彈幕上告訴我一下。

什麼?有人不知道?

不會吧不會吧!

我把百度給你搬過來了。

費曼學習法分為幾個步驟:Concept (概念)、Teach (教別人)、Review (回顧)、Simplify (簡化)

雖然她是個內向靦腆的人,但是她發現同學們都是學習認真的人,所以她也就慢慢融入環境,開始跟同學一起探討學習上的問題。這樣一來,她對學習的興趣就更濃厚了。

這就是環境對人產生的影響。所以大家擠破頭要去名校,也是因為這樣。

為什麼說這個對瑪莉來說就是一個遊戲呢?你們發現了嗎?當學習這件事能升級,能開拓視野,還具備社交功能。那麼,本質上,它跟吃雞是沒區別的。

所以連假期,瑪麗都抓緊時間打“遊戲”,不,複習她的數學。

為什麼你學不好,就是因為學不好。請學渣們仔細琢磨這句話。

很快,瑪莉就追上了各種差距。 1893年,她以優異成績完成了物理學的結業考試。第二年,最難的數學也過了,乙等,但瑪麗已經非常滿足了。

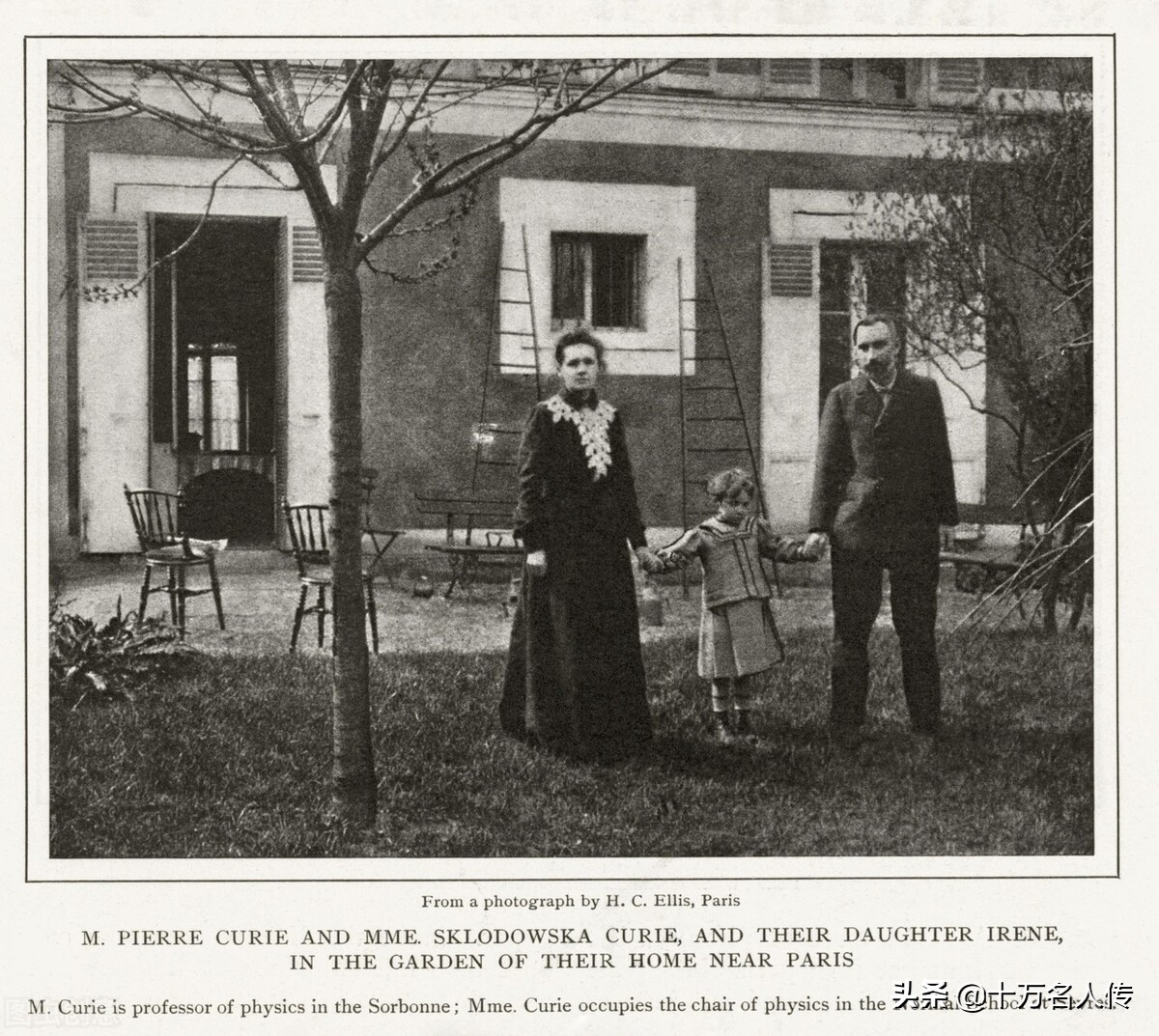

而在這一年,瑪麗也遇見了她一生中最重要的靈魂伴侶,皮埃爾居禮。

現在的人常抱怨自己遇不到靈魂伴侶,也不問自己有沒有靈魂。在我看來,瑪麗跟皮埃爾才是真正的靈魂伴侶。

三

在相遇時,皮埃爾35歲,已經是個小有名氣的物理學家。

第一次見面,瑪莉怎麼形容他的呢?

「宛如鑲嵌在玻璃窗上的一幅畫一樣。他身材修長,頭髮是赤褐色的,一雙大眼睛清澈明亮。他的神態飄逸,表情深沉而又溫柔。第一眼看到他時,你會認為他是一個沉浸在自己思緒之中的夢幻者。

說人話就是:這個男的好帥,好像還喜歡我。

為什麼我說他們是靈魂伴侶呢?因為第一次見面的時候,他們沒有撩來撩去,而是直接開始探討科學和社會議題。而對於這些問題,他們的看法是相似的,很有共同語言。

皮埃爾同樣對她一見鍾情。他很快就去了瑪麗的學生公寓拜訪,並逐漸成為了好朋友。

按照瑪麗的說法,那就是:“他將他每天的工作情況、他的研究和他獻身科學的夢想與決心向我作了介紹。”

科學家的追求方式的確是與眾不同,告白也要強調自己投身科學的決心。

看得出來,瑪麗當時對他是有好感的,只不過,她不知道自己是否會回到巴黎,是否要離開祖國和家人。她前途都沒有定下,更別提選擇終身伴侶了。

大學畢業後,她回了波蘭。

沒多久,她就發現自己還是想回到巴黎,繼續她的研究。

那一年秋天,瑪麗回到巴黎。

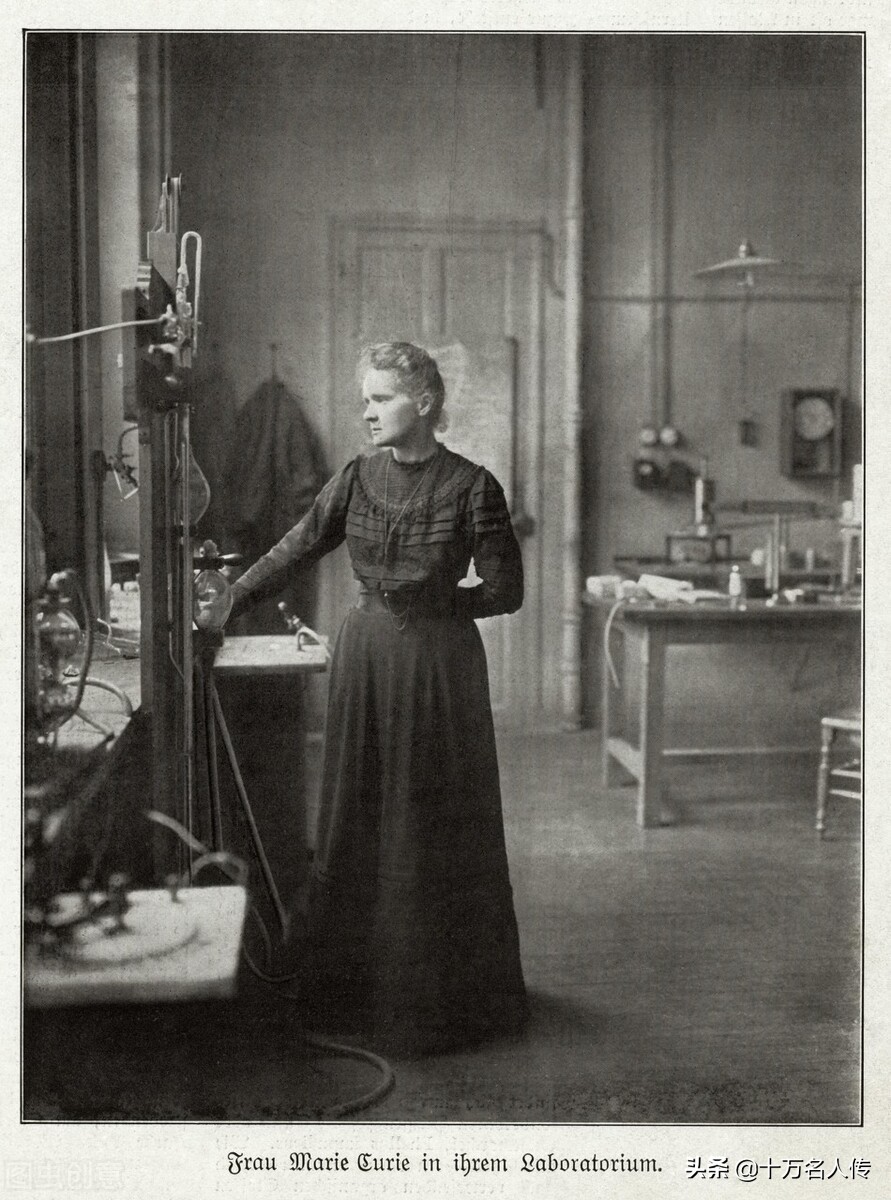

她進了巴黎大學的一個物理實驗室,為博士論文做準備。

愛情也開始了。兩人一起進行科研的路上,接觸多了,感情也升溫了。

最終,他們確認了,彼此都是對方最想要的靈魂伴侶。

至於對方是什麼家庭呢?皮埃爾的父親是個很有資歷的物理學家,哥哥是蒙皮利埃大學的教授。皮埃爾本人剛拿到了博士學位,受聘於巴黎物理和化學學校。

一個專心致志做科研的家庭,正是同樣淡泊名利的瑪莉所需要的。

儘管滿腦子搞科研的家庭,肯定沒什麼錢,但瑪莉一點也不在乎這個。

他們舉行了一個簡單的婚禮,連婚紗都沒有特別購買。

婚後,兩個科學狂人就快快樂樂搞起了科學研究。

因為兩人都不富裕,瑪莉也像一般家庭的已婚婦女一樣,要承擔家務,要自己做飯,還得繼續在實驗室工作。

很快,瑪麗就發現,學習和研究的時間被擠壓得幾乎沒有了。

同時,她也決定要考師資合格證書,去女子中學任教,這樣就可以被授予教授頭銜了。

她一邊兼職工作,一邊做家事做飯,一邊還得考教師資格證。

八個月後,她拿到第一名了。

說實話,這樣的毅力不是一般人能做到的。

瑪麗沒有提及皮埃爾在這段期間出了多少力。我們只能從她的傳記裡,隱約發現在孩子出生前,皮埃爾不怎麼做家事,都是瑪麗在幹。

除卻這些,皮埃爾對瑪莉的啟發是毋庸置疑的。

比如說,在幫助皮埃爾收集資料的時候,瑪莉也會有所收穫。

比如說,學校的實驗室滿足不了他的需求,他便找一些角落作「實驗角」。這件事就給了瑪麗不少的啟發:沒有條件,是可以創造條件的,從而心情愉快地工作。

那一時期,皮埃爾忙於晶體研究,她則在研究鋼的磁性,並且在1897年發表了研究報告。

一切看起來像是走上了正軌。然而,瑪莉的孩子要出生了。

在未來,這個磨人的孩子,伊雷娜·約裡奧-居里,將會繼承她母親的事業,與丈夫一起拿下一個諾貝爾獎。

誰能想到,就連瑪麗居禮這樣的科研大佬,也要面對我們俗人類似的問題。怎麼兼顧哺育照顧女兒又不至於放棄科學研究呢?

在現代人的眼裡,很有可能會讓母親在家帶孩子了。對瑪莉來說,放棄科學研究無疑是一種巨大的痛苦。身為她的丈夫兼靈魂伴侶,皮埃爾也認為她不應該放棄研究,他從來沒這麼想過。

皮埃爾是這麼說的:“上帝特意為他造就了我這樣一個好妻子,就是為了讓我與他分享一切的。我們兩個都沒有考慮過要放棄我們如此珍愛的科研工作。”

皮埃爾尊重她的志向,支持她的夢想。

我想後世人都要感激皮埃爾居里,要是沒有他的堅持,世界上不會少一個媽媽,卻很可能導致一個科學巨匠就此消失。

這樣一來,他們必須要雇一個女傭,儘管瑪麗還是親自照顧女兒。瑪莉去實驗室的時候,就把女兒交給爺爺照顧。

終於,他們過著了平靜規律的研究生活。

這時候,一個改變瑪莉與皮耶一生,改變世界的實驗出現了。

四

一個叫做亨利貝克勒爾的人,做了一個特別的實驗。他將鈾鹽用不透光的黑紙密封好放在照相底片上時,發現底片會被感光。

貝克勒爾認為,底片感光是因為鈾鹽能夠放射出一種射線,而且透過實驗,這種射線可以使驗電器放電。

起初他誤以為陽光下的曝曬是鈾鹽產生射線的原因,但後來他就發現了,哪怕是在黑暗中放上幾個月,鈾鹽仍可以放出這種射線。

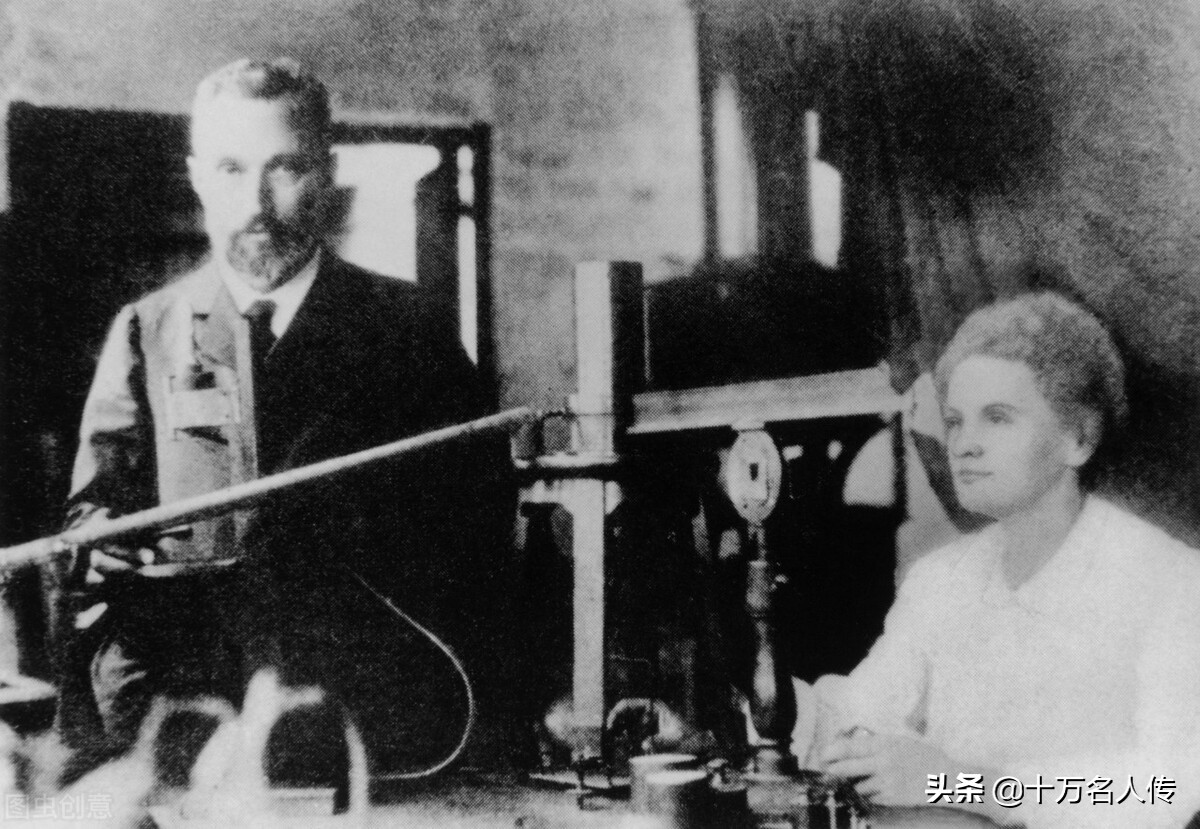

這個實驗迅速地引起了瑪莉的注意,她與皮埃爾溝通後,就決定研究這種特別的射線。他們在延伸研究的過程中,發現了一個新的元素。

他們甚至形成了一種全新的化學分析法,這種方法被許多人採用和改良後,也因此發現了另外幾種放射性元素。

1898年7月,居禮夫婦對外公佈了新元素釙,5個月後,他們又發現了鐳。他們發現了這些新元素,這只是成功的第一步。假如沒有原子量的測定,沒有樣品,很難令人信服。

所以,他們還有大量的工作,像是分離出純元素。

他們立刻就發現,自己要面對一個很實際的問題。

錢。

當時他們已經明確知道,聖約阿姆斯塔爾煉油廠的鈾瀝青礦廢渣裡含有鐳。

他們需要大量這樣的廢渣。

大量廢渣,那是多大量呢?

以噸計算。

廢渣不值錢,但這煉油廠在奧地利。怎麼把廢渣運到巴黎,就是一個大問題。

同時,他們沒有設備,沒有實驗室,沒有助手。

他們有的,就是兩個人,四雙手。

那怎麼辦呢?

居禮夫婦會怎麼獲得這些廢渣,怎麼解決缺設備和實驗室的問題,完成他們偉大的夢想呢?皮埃爾居禮又是怎麼離世的?瑪麗為什麼會被攻擊為“波蘭蕩婦”,她是怎麼被人阻止最後還是拿到了諾貝爾化學獎的?瑪麗如奔赴戰場,又怎麼獲得全美國女性的捐贈的?

下一期,我們將為您講述一個真實的瑪麗。