誰會想到有「詞中之龍」之稱、與蘇遼合稱「蘇辛」、與李清照並稱「濟南二安」的南宋著名愛國詞人辛棄疾,最初的志向卻是當一名保家衛國的將士呢?

文武雙全的辛棄疾畫像

文武雙全的辛棄疾畫像

那麼,這位最初懷抱保家衛國壯志的青年,是如何一步步走上詞壇,直至變成後世敬仰的文學巨匠的呢?這正是本文即將探討的話題:辛棄疾,最初志向是當一名衛國的將士,可後來咋變成詞人了呢?

一、少年英豪,志在四方

辛棄疾,原字坦夫,後改字幼安,中年後號產軒,山東東路濟南府歷城縣(今山東省濟南市歷城區)人。他出生時的歷城,正處於金朝的統治之,那是一個民族矛盾尖銳、戰火頻傳的時代。因此自幼年起,辛棄疾便目睹了北方百姓在金人鐵蹄下的苦難生活,心中種下了收復失地、報效國家的種子。

辛棄疾的祖父辛贊在靖康之變、宋室南渡後“累於族眾”,無法南下,只好暫時仕於金朝。儘管如此,辛贊卻一直希望有機會能夠拿起武器和金人決一死戰,他常常帶著辛棄疾「登高望遠,指畫山河」。辛贊對辛棄疾寄以殷切的期望,曾兩度讓辛棄疾至金都燕京參加進士科考試,並藉機偵察金人情勢,以圖恢復。

辛棄疾形像畫

辛棄疾形像畫

這一切使辛棄疾在青少年時代就立下了恢復中原、報國雪恥的志向,養成了燕趙奇士的俠義之氣。他苦練武藝,研讀兵法,夢想有一天能披甲執戈,驅除韃虜,恢復中原。這份遠大的志向,如同烈火般在他胸中熊熊燃燒,激勵他不懈努力。

二、投身義軍,英勇抗金

紹興三十一年(1161年),金主完顏亮大舉南侵,中原大地再度陷入戰火之中。時年二十一歲的辛棄疾,毅然決然地組織起了一支兩千餘人的起義軍,投奔了耿京領導的抗金義軍,並擔任掌書記,負責起草書檄文告,參與機密。

加入義軍的辛棄疾,機智果斷、英勇抗金,還常為耿京出謀劃策。很快就成長為義軍中的骨幹,而且他的英勇事蹟,在軍中廣為傳頌,成為年輕將士們心中的楷模。

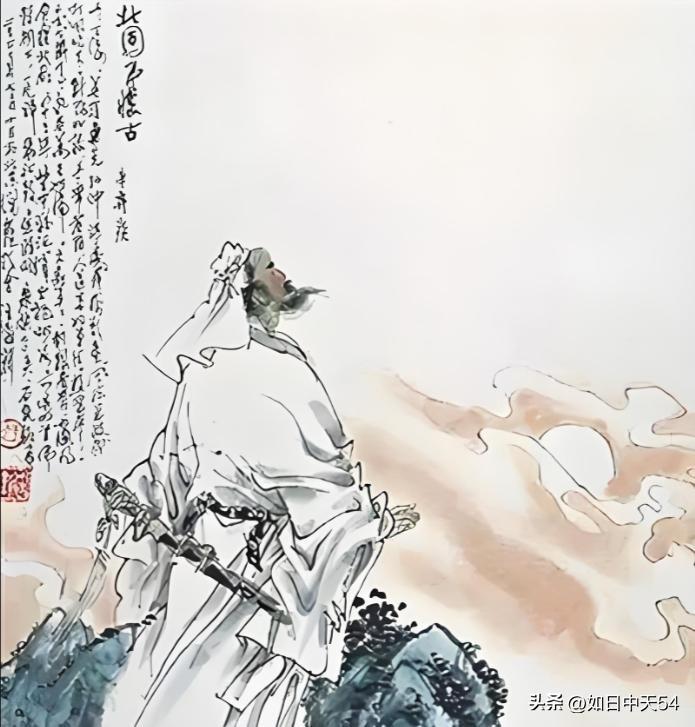

南宋著名愛國詞人辛棄疾

南宋著名愛國詞人辛棄疾

三、歸宋之路,文韜武略

隨著金軍內部矛盾的激化,金主完顏亮被殺,金軍北撤。此時,辛棄疾意識到,單憑一己之力難以徹底改變時局,於是他建議耿京南下歸宋,尋求朝廷的支持,以實現更大的抗金抱負。可就在歸宋途中,他得知耿京被叛徒張安國所殺,義軍群龍無首,局勢危急。

辛棄疾沒有絲毫猶豫,僅率五十騎勇士,夜襲擁有五萬金兵的敵營,生擒張安國,並一路押解至臨安(今杭州),獻於南宋朝廷。這項壯舉,震驚朝野,宋高宗親自召見,對其大加讚賞,並任命他為江陰簽判,正式開啟了他的仕途生涯。

四、詞壇新星,文以載道

當時26歲的辛棄疾,向宋孝宗上《美芹十論》(又稱《禦戎十論》),客觀地分析了宋金雙方的形勢,提出了周密詳盡的恢復大計和克敵制勝的戰略戰術。以後,他又向右丞相虞允文上了《九議》,再次陳述他的抗金方略。他希望以此喚起宋廷君臣的抗金熱情,堅定南宋朝廷抗戰必勝的信念。

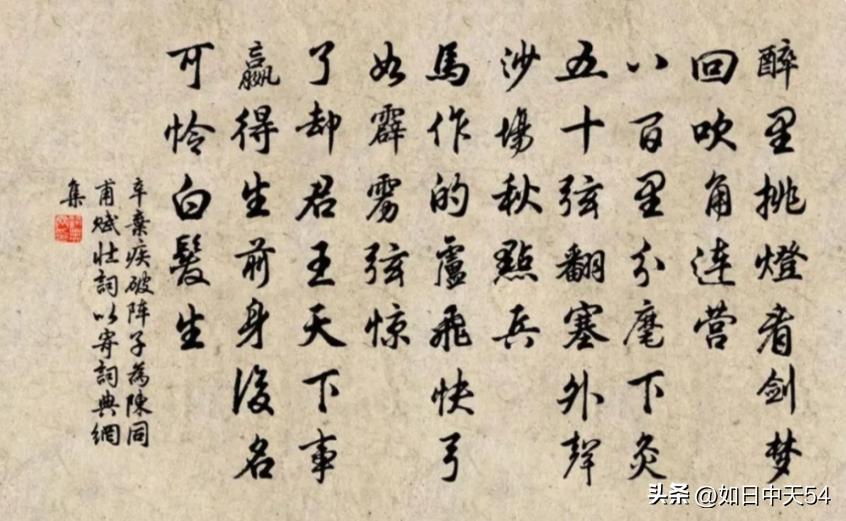

辛棄疾與他的名詞

辛棄疾與他的名詞

然而,命運似乎並未完全按照辛棄疾的意願發展。儘管他心懷家國,渴望在戰場上建功立業,但南宋朝廷的偏安一隅、主和派勢力的強大,讓他深感報國無門。在這樣的背景下,辛棄疾只得將滿腔的熱情與悲憤寄託於詞作之中,以筆為劍,,發胸中塊壘。

辛棄疾的詞作,既有“醉裡挑燈看劍,夢迴吹角連營”的豪邁,也有“把吳鉤看了,欄杆拍遍,無人會,登臨意”的無奈;既有“想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”的壯志,也有“可憐白髮生”的悲嘆。

他的詞,以其獨特的藝術魅力和深刻的思想內涵,贏得了後世讀者的廣泛共鳴,成為中國文學史上一顆璀璨的明珠。

辛棄疾著名詞句的書法作品

辛棄疾著名詞句的書法作品

五、詞人辛棄疾,不朽的傳奇

從一名英勇的抗金將領到享譽詞壇的文學巨匠,辛棄疾的一生充滿了傳奇色彩。在南宋朝廷苟且偷生、消極抗金的態度下,他用自己的實際行動詮釋了“位卑未敢忘憂國”的愛國情懷,用一首首膾炙人口的詞作,記錄下了那個時代的風雲變幻和個人命運的沉浮。

辛棄疾的字眼,不只是他個人情感的抒發,更是那個時代民族精神的展現。他用自己的才情和生命,為後人留下了一筆寶貴的精神財富,激勵著一代又一代中華兒女為實現中華民族的偉大復興而不懈奮鬥。辛棄疾,這位詞壇上的英雄,將永遠錒刻在歷史的長卷之中,成為不朽的傳奇。