{還2}

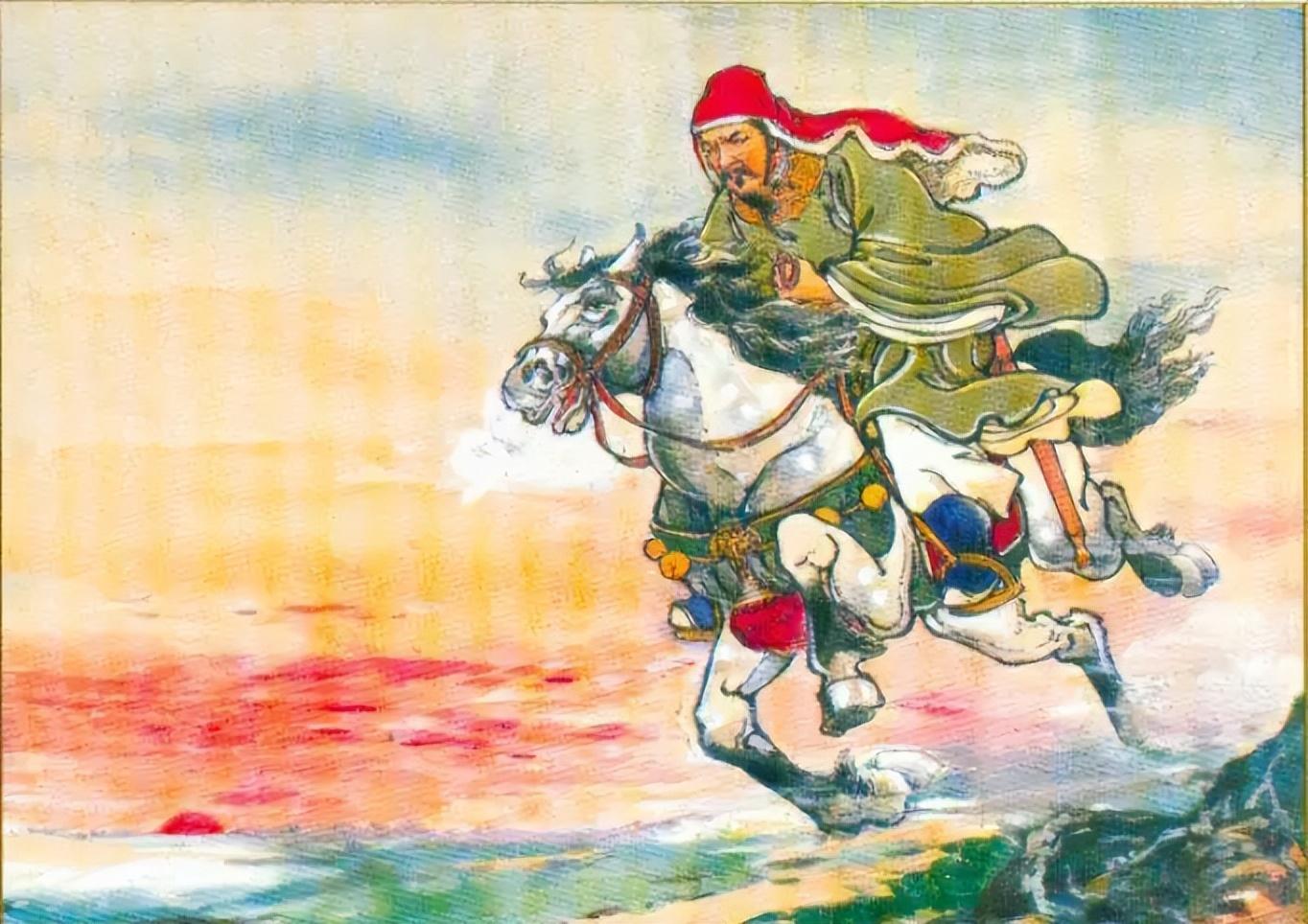

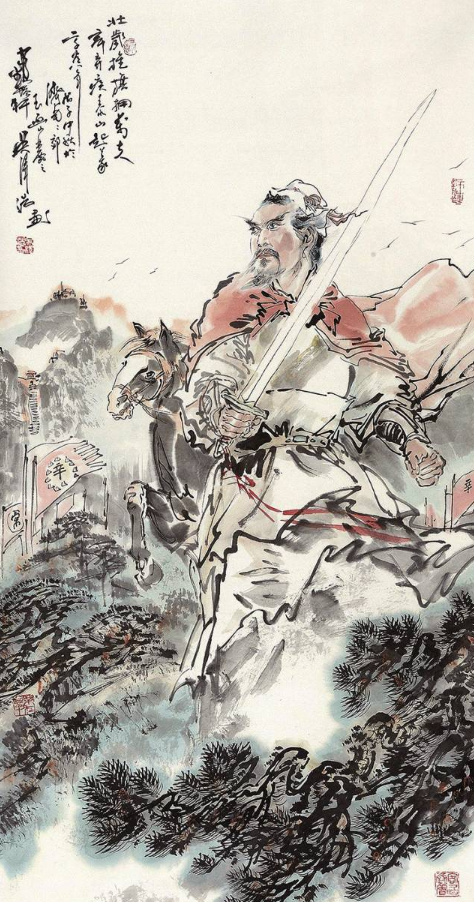

上馬擊賊能比岳飛

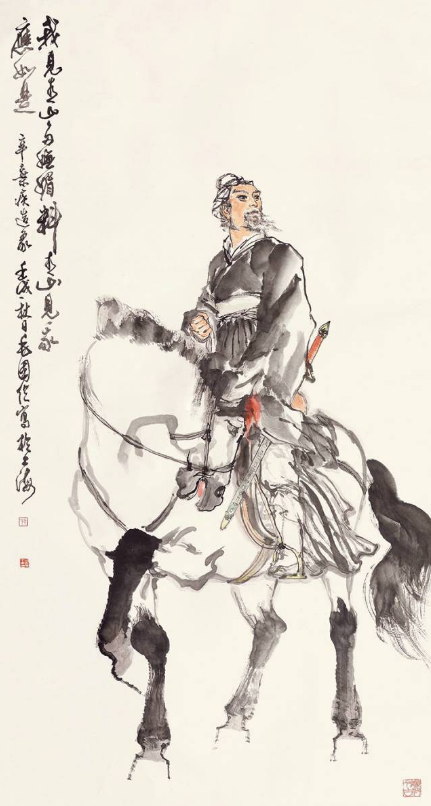

在宋代文學史上,辛棄疾如彗星般異彩紛呈,他是豪放派的獨行者,是激情澎湃的詩歌戰將,揚起了壯麗的宋詞風雲,與蘇軾肩並肩,共創一代豪情壯麗之巔。

眾人皆因其妙筆生花而知曉他,然實際上,辛棄疾更是一位善於馳騁沙場的南宋英雄,錚錚鐵骨的抗金名將。

辛棄疾出生於金國,孤兒寡父,由祖父辛贊撫養成人。辛贊,身處靖康之難後北地,為保族人免遭屠戮,不得已役使於金朝。雖然心繫故土,辛贊卻始終懷抱著對宋金仇恨,為尋找反抗的機會而苦心經營。

寄予滿懷期望的辛贊希望辛棄疾能夠如同古代英雄霍去病一般,馳騁戰場,捍衛家國,成為一代傑出的軍事將領,因此取名“棄疾”。他時常帶著辛棄疾一同“登高望遠,指畫山河”,激發他的雄心壯志。

在辛讚的熏陶下,辛棄疾從小就怀揣著恢復中原、為國雪恥的志向。成年後,他兩次以科舉之名潛入金朝,為後來的《美芹十論》《九議》等著作奠定了基礎。

在一次叛變中,他帶領著五十精兵深入萬人之敵,將叛徒生擒,並成功全身而退。這一壯舉使他二十三歲時一舉成名,彷彿燃燒的英雄火焰,令人矚目。

即便千年過去,對他的仰慕之情仍然揮之不去。

於次年,他帶著傳奇的氣質步入南宋政治舞台。

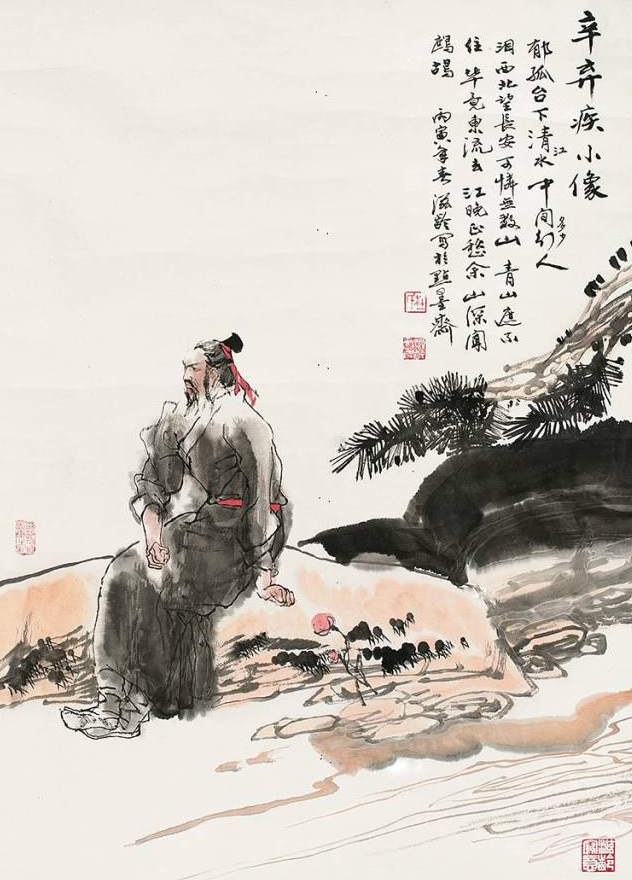

然而,命途多舛。怀揣收復失地、雄心勃發的他卻未能得到朝廷的信任,只能被局限在地方官職,無緣領軍征戰。英雄一生,卻只能在寂寞的角落中唱響輓歌。

他經歷了四位皇帝,卻從未獲得過他們的器重。官場之路曲曲折折,十三年內十四次調任,多是文官,使得他的上戰場殺敵夢想始終無法實現。最終,他多次受到主和派的彈劾,罷官二十年,直至生命終結,依舊未能再次得到重用。

然而儘管不得志於官場,每到一地,他仍然努力奮鬥,兢兢業業,有所建樹。

在滁州任知州不到半年,使滁州煥然一新;在江西任提點刑獄,不到三個月平定了茶寇之患;在湖南擔任轉運副使,創建飛虎軍,成為一支軍事精銳。然而,這位近乎全能的人卻屢次遭遇不得重用的命運,實在令人痛心疾首。

建立義軍、追捕賊寇、生擒叛將……

年輕而豪邁的辛棄疾,在這捲波瀾壯闊的青史中,開啟了璀璨奪目的篇章。

在少年時,他曾夢想成為戰場上的巨星,然而讓他名垂千古的卻是他那振聾發聵的文學才情。

下馬寫詞不輸蘇遼

辛棄疾的字眼如烈焰燎原,豪放激昂,卻又不受拘束,既有深沉的憂鬱,又有明快的歡愉,彷彿一場心靈的狂歡派對,兼而有之。他運用比興手法和奇特的想像,將大自然的山川河流、風月星辰、草木花卉都賦予了情感和獨特的性格,寄託著自己的心情。

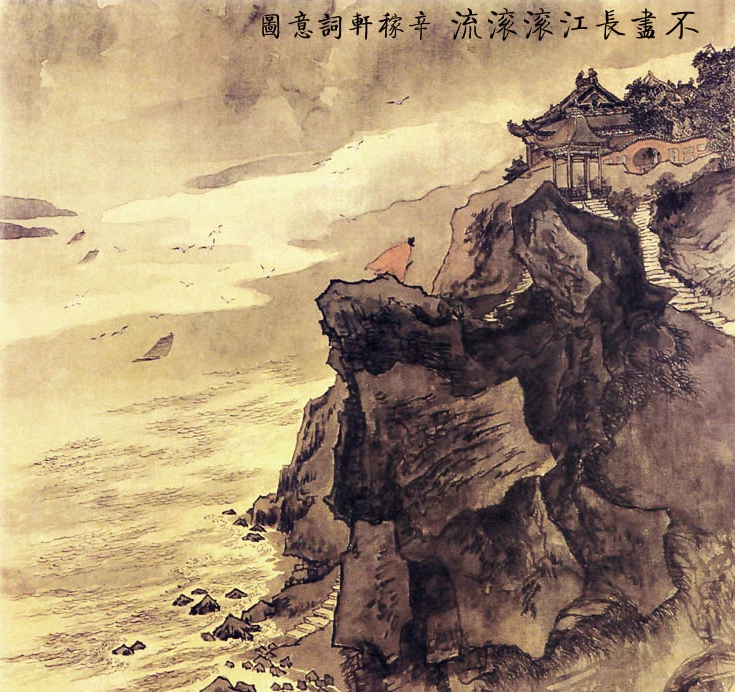

辛棄疾的作詞如燎原之火,振聾發聵,宛如烽火連天。在《賀新郎》中,將軍百戰身名裂,向河梁回頭萬裡,故人長絕,易水蕭蕭西風冷,滿座衣冠似雪。這不是詩,而是一場激盪心靈的暴風雨,天風海雨般肆虐讀者的感官。

夜半狂歌悲風起,《賀新郎》中錚錚陣馬簷間鐵的豪情,南共北,正分裂,這是一曲悲壯的交響樂,猶如雷霆轟鳴,震撼著每一顆心臟。

在《蘭陵王》中,恨之極,恨極銷磨不得。萇弘事、人道後來,其血三年化為碧。這不是抒發情感,而是火山噴發,熔岩般的痛楚深深刺痛著心底,讓人無法自拔。

辛棄疾的詞,猶如天風海雨,帶著極強烈的力度,狂飆驟雨般擊打著讀者的心靈。他信奉老莊,曠達語中卻隱藏著內心的衝動和悲憤。在《水龍吟》中,元龍老矣,不妨高臥,冰壺涼簟。千古興亡,百年悲笑,一時登覽。這不是平淡的哲理,而是富有深情的吶喊,一聲聲咆哮從心頭迸發而出。

《賀新郎》中,甚矣吾衰矣。悵平生、交遊零落,只今餘幾。白髮空垂三千丈,一笑人間萬事。這不是淡然的宣言,而是一場無法挽回的悲壯交響曲,白髮如鬼魅般無情地垂下,生命如流水般一笑間消逝。

辛棄疾的英雄豪壯與絕望,交織成瀑布般的衝擊力量。在《破陣子·為陳同甫賦壯詞以寄之》中,練兵、殺敵的場景與氣氛痛快淋漓,雄壯無比。然而,在“了卻君王天下事,贏得生前身後名”之後,可憐白髮生,如同一記驚天動地的雷霆,令人不寒而栗,壯志成空的殘酷現實猶如冰水潑在烈火上,讓人心頭震撼不已。

辛棄疾還善於汲取民間口語,將生動活潑的民間語言融入詞作中,如嫵媚般的風情在他的筆下得以綻放。他巧妙運用典故、引用前人詩句,將傳統的文學元素融入詞中,用一抹改良的巧思賦予新的生命。然而,有時過多的用典和議論使得他的作品顯得有些晦澀、呆滯,彷彿迷霧中的一抹幽光。

辛棄疾的詩作,如《送別湖南部曲》,自抒政治遭遇,與《鷓鴣天·壯歲旌旗擁萬夫》相輝映,喚起讀者對英雄壯志的共鳴。 「有時思到難思處,拍碎欄干人不知」(《鶴鳴亭絕句》),在英雄失意的感嘆中,與《水龍吟·登建康賞心亭》形成和諧共振,「竹杖芒鞋看瀑回,暮年筋力倦崔嵬」《同杜叔高祝彥集結天保庵瀑布主人留飲兩日且約牡丹之飲》,與《鷓鴣天·鵝湖歸病起作》共鳴迴盪。這些歌詞題材,正是他在閒暇時反覆詠吟的心聲。

「剩喜風情筋力在,尚能詩似鮑參軍」(《和任師見寄之韻》),辛棄疾以鮑照自謙,展現了他豪情萬丈的氣魄。他的詩風格俊逸,獨具致遠之姿,在「江西」「江湖」兩派之外,展現了遊走風塵的不羈之氣。而其抗戰詩更是悲壯雄邁,威猛非凡,堪稱時代的烽火之作。辛棄疾以詞為主,卻在詩歌領域也有著不可忽視的成就,雖不能與其詞作相比,但獨樹一幟,燃燒著他不屈不撓的精神火焰。

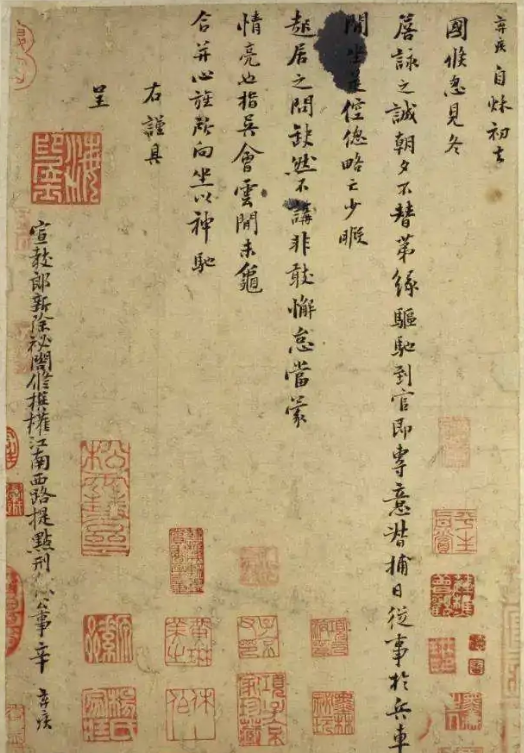

除去辛棄疾在詩詞領域的耀眼成就,他的文筆同樣磅礴激昂,豪情滿溢,著實令人欽佩。根據鄧廣銘所輯,辛棄疾的文學作品涵蓋17篇,除了少數啟札祭文外,多為奏疏。這些奏疏在很大程度上揭示了當時激烈的民族矛盾和階級矛盾,深刻反映了社會的現實情況。他有系統地陳述了對抗金、恢復事業的見解和謀略,展現了他具備經綸天下的英雄氣概和堅定的膽略。

辛棄疾明確宣稱:「論天下之事者主乎氣。」(《九議》其二)這句話彰顯了他對時局的深刻認知。他的文筆如同他的性格,充滿著虎虎生氣。後人將其視為南宋時期政論文的傑出代表,只可惜被他卓越的詞名所掩蓋,鮮有人熟知。

“筆勢浩落,智略輻輳,有權書衡論之風”(《後村先生大全集》卷九十八),這正是辛文的獨特之處。他的文筆宏大豪放,智慧謀略輻輳,充溢著權威的言辭和深邃的思考。辛棄疾的文學風格被譽為南宋時期政論文的傑出之作,是一位鮮為人知的文學巨匠。