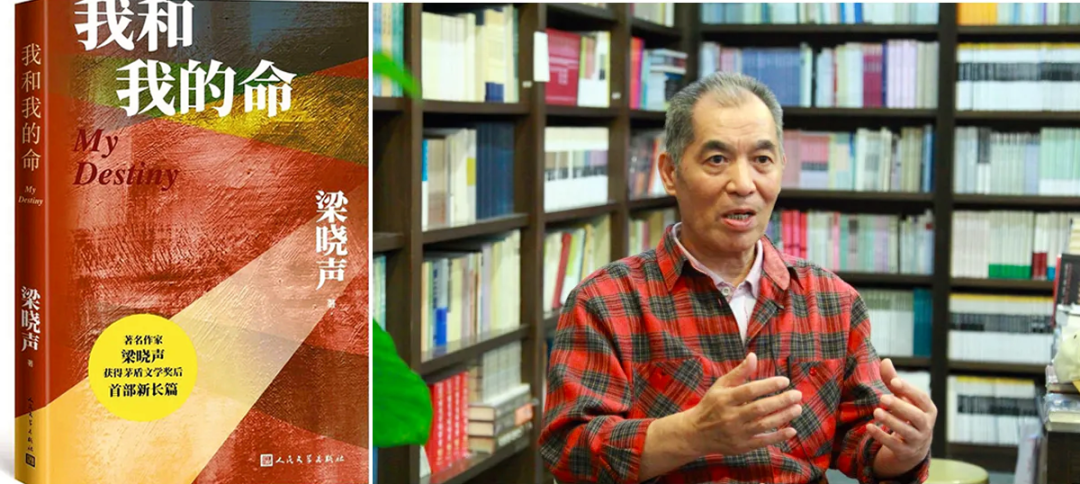

2019年,作家梁曉聲以長篇小說《人世間》摘得第十屆茅盾文學獎,最近,梁曉聲另一部小說《我和我的命》出版,延續著對普通人看似尋常又總是屢經跌宕的命運的書寫,也關注女性的際遇。

內容簡介

「我不信世上會有君子國,這使我活得不矯情;我不信‘他人皆地獄’,這使我活得不狡猾。」你信命嗎?原生家庭是「命」嗎?血緣親情是「命」嗎?你相信奮鬥能夠改變命運嗎?個人奮鬥是為了成功,還是為了每天過得充實?大千世界,我們該怎麼安置自己,才叫和解?如果注定平凡,我們該怎麼辦? 「我」被親人逼得出離憤怒,卻不能卸下責任;「我」找到了愛情,收穫了友情,命運卻要「我」交出生命……這是梁曉聲獲得茅盾文學獎之後的首部長篇小說——《我和我的命》。伴隨改革開放大潮成長的“人世間”,記錄親情、友情、愛情的多維變化,書寫貴州山區、深圳、上海等地的變化,思考一代人社會責任感的由來。

《我與我的命》以二十一世紀初的深圳為背景,是對二十年前深圳打工人狀態的一次深情回望;是一部典型的命運敘事;也是一部「80後」的奮鬥史。透過兩個普通女孩的奮鬥故事,講述80後的主角方婉之,出生在貴州山區,因是女孩兒被父母遺棄,不料卻因禍得福,從農家到了知識分子家庭。然而原生家庭的改變,讓她的命運走向變得複雜。開頭詳盡書寫了方婉之出身前後的種種事件,以大量的篇幅書寫她的奮鬥歷程,方婉之從底層乾起,做幫廚、下車間、開超市、到公司打工,方婉之不卑不亢,讓平凡普通的個體實現了自我價值,即使是最後罹癌,也成了勵志的「抗癌明星」;另一位主角李娟也具有與她相同的品格,兩人因此互相幫忙,建立了深厚的友誼。以方婉之為代表的奮鬥者們沒有不擇手段,沒有過度依靠父輩的社會資源,沒有放棄其他親情、友情、愛情等珍貴的東西。

我與我的命(摘選)

作者:梁曉聲

梁曉:我和我的命(摘選).mp322:18

來自老知青家園

二00二年我大二了。

我遭遇了愛情。

某日去上課時,我被一名踏滑板的男生撞著了──通往教學大樓的路上行人匆匆,有的同學邊走邊吃東西。一隻尚不會飛的小麻雀不知何時從樹上掉在了路上,在學生們的腳步間盲目蹦跳,卻少有註意到它的人,誰注意到了,也只不過高抬腳跨過而已。它的媽媽在樹上焦急地叫個不停,不時在學子們頭頂盤旋,對於這異常的現像根本沒誰注意。當我注意到它時,它恰被一隻腳踢翻。那一踢使它不動了,居然趴在無數匆匆的腳步之間了。我趕緊快走兩步,雙手捧起了它,欲將它放到草坪上。

就在那時,踏滑板的男生撞了我。這是兩不怨的事,但他分明想怪我,立刻就要說出一句不中聽的話來。當他明白了我在做什麼時,又伸展雙臂為我擋住別人。

我倆沒說話,互相笑笑而已。

我第二次見到他時,他在電梯裡,我在電梯外,離電梯十幾步遠。電梯裡的人已經滿了,他按住電梯不讓梯門關上。我跑過去擠進了電梯,卻超重了。我正要退出電梯,他搶先離開了,而那時別人按了下鍵,梯門關上了。

第三次見到他是在校刊的組稿會上,他是編委,我是學生作者。我寫了一篇散文《神仙頂記事》,文中自然寫到了我的生父、兩個姊姊和我外甥。在散文中,我那些親人只不過是「神仙頂人」──當時我仍不知他們是我的親人。他是我的責編,點評時說我的散文有“玉質”,堪稱“玉散文”。他的過獎之詞使我當時很窘。

就這樣,我們不再陌生了,也可以說認識得自然而然吧。

後來,在食堂吃飯時,他常常「很巧」地坐在我旁邊。

他是電腦專業的,那當年是熱門專業。但他是文學愛好者,從不創作,卻被認為有評論程度。他是家在貴陽的學生,父親是省裡某廳長,據他說他父親屬於那個廳的高配幹部,實際享受副省級待遇。那一年我爸已是臨江市長了,而他居然了解到了這一點,還說他父親知道我父親這個人。

一日,我倆散步時他說「咱們這一屆,幹部家庭的學生不多,學習好的也不至於淪落到這樣的學校來」。

他這話顯然是在說自己,卻無意間傷到了我的自尊心。我盡量裝出沒被傷到的樣子,說:“什麼樣的大學都有才子。”

戀愛使人變傻是流言。起初會使人智慧,深入下去才變傻的。

他聽了特高興,忽然吻了我一下。雖然是在我完全沒有心理準備下發生的一吻,我卻沒生氣。

我接著也主動吻了他,似乎是那樣。否則,在那天我們之間不會有一陣子彼此深吻。

二00二年,中國的一切事都進入了「快速」階段,愛情也不例外。與民間相比,大學學子們的戀愛過程算挺「悠」了。在民間,往往互相「中意」的當天就進入實際「步驟」了。不「那樣」的理由在年輕人中越來越不成立了。

我中他的意。

他一米八多的個子,算不上是帥哥,卻也相貌堂堂。我倆在身高和顏值方面都挺配。愛情使我平淡無奇的大學生活出現了意想不到的情節。我雖然並未被愛情沖得找不到北,但確實也挺享受那種伴著驚喜的纏綿。

他曾用摩托車帶著我在貴陽的老區新區兜了兩次,強調非要由我決定在何處買房子。我又開始對人生有些憧憬了——不是國中時那種天馬行空不著邊際的胡思亂想,也不是高中時往細了想又會頓時索然因而懶得繼續想下去的迷茫,而是一步步特實際特接地氣的那種預想,接近對人生所做的理性規劃和設計。

又一日,我與他在經常幽會的地方耳鬢廝磨之際,同宿舍的一名女生找到了我,說我爸將電話打到了校辦——我媽住院了。

在臨江市立醫院急診搶救室外的長椅上,我見到了我失魂落魄的爸爸。

我爸告訴我,我媽突發胃出血。胃病是她的家族病,但與她前一時期太累了也有關。民盟換屆,關於人事安排她必須親自與市委統戰部協商。護校擴建擴建,蓋一半資金鏈斷了,原定資金到不了位,她又親自四處求援。於姥姥的死也使她很難過,嘴上不說,暗自傷心。家裡沒了於姥姥那麼一個人,她對家務是玩不轉的,卻又一時找不到一個合適的替代之人……媽媽對自己的病大意了,把自己累著了。

護士從病房出來,說媽媽醒了,知道我到了,急著見我。

我進入病房,臉色蒼白的媽媽朝我微笑,盡量做出泰然的樣子。

我剛在她旁邊坐下,她就問:“見到爸爸了?”

我點點頭,握住了媽媽的一隻手。

她又說:“女兒放心,媽媽的病雖然是家族病,但絕不會遺傳給你的。”

我不明白她為什麼說這種話。

“媽,你怎麼這麼說啊!”

我小聲哭了,吻她的手,吻她的臉,說了她會沒事的話。

「記住,我給你留下了一封信。我口述,你爸代筆的。你先別急著看,過幾天再看也不遲,但也別忘了這事兒。”

當時我哪裡能明白,她說「過幾天」的意思,其實是「我死以後」。

我又怎麼會那麼想。

媽媽囑咐過那幾句話後,從枕下摸出兩件東西──第一件是存摺;第二件,還是存摺。二00二年,卡片還不是很普遍。

媽媽告訴我,一個折有兩萬多,是姥姥求人寫下遺囑留給我的,是她一生的積蓄,而媽媽是指定的執行人。另一個存摺有將近十萬,是媽媽自己為我存的。

「本來想湊個整再交給你,現在……媽覺得還是現在交給你好。你都大二了,兩年後就畢業了,該有自己的小家庭了。放在自己那兒,用起來更方便…”

媽媽將存摺塞在我手裡,同時用雙手握住我的手。

“媽媽,您這是做什麼呀!我不要錢,我要你早點兒好起來,早點兒出院……”

我哭了。

而媽媽說:“別哭啊!看,你一哭護士又進來了。快,再親媽媽一下……”

我就吻她的手,其實是用媽媽的手堵住我的哭聲。

那名護士也是護校畢業的,估計她從沒想過有一天她面對的病人會是歷屆學生都尊敬的校長。

護士她望著我的目光有請求的意味。

我在媽媽額上又吻了一下,戀戀不捨地離開了。

那年江橋已經建成,公路已經開通,爸爸在市裡還有會,直接從醫院去會場了。

我獨自回到玉縣的家,站在除了我再無別人的院子裡,第一次感受到了「惴惴不安」是什麼滋味。

然而我並沒想到媽媽真的會離開我。或者說,我的頭腦極度排斥這種想法。

我趴在床上,片刻就睡過去了。

我實在太累了。

那天半夜,我的「校長媽媽」離開了我……三日之內,我的狀況確可用「痛不欲生」來形容。人世間最愛我的兩位女性先後離我而去,一去永不返回,這使我覺得自己像一隻無所依傍的孤雁,對大地和湖沼缺乏信任,喪失了起碼的安全感;對廣闊的天空更是充滿疑慮。 「校長媽媽」和於姥姥之於我,不只是呵護我長大的兩代親人,還是足以保佑我命運順遂的吉祥神。有她們在,不論我的人生遇到怎樣的挫折,都不至於驚慌失措,僅僅是品味沮喪而已,安全感卻是不受影響的。失去一位,我已覺自己的親情殿堂斷了永難修復的一柱;現在兩位都失去了,我的親情殿堂垮塌了。在別人眼中,我當然已經長大了,我爸就是用這樣的眼光來看我的。但我自己知道,我的心理年齡仍處在習慣了受寵的少女時期。至於我爸,他固然也是愛我的,我卻總覺得他的愛有別於「校長媽媽」和於姥姥對我那種細到微處的愛。用他的話來說,那三天裡,我因悲傷過度,像「活死人」。

他說得沒錯,我一下子就跌入了空前的徬徨無助之境。我所參與的主要的事是媽媽的喪禮。那自然是隆重的,但我卻完全記不清是怎樣的過程了,連悼詞也沒聽進去。過後我爸告訴我,悼詞對我媽的評價「甚高」。

第四天晚上,我爸在書房批閱文件時,我走了進去,終於可以心如止水地坐在他對面了。

我當時奇怪他竟能那麼平靜地進入了工作狀態。

我向他要媽媽留給我的信。我當然沒忘那件事。

他裝糊塗,問什麼信?

在我的堅持下,他只好承認是有那麼一封信,但卻忘記放在哪裡了,推說幾時想起來了、找到了再給我。

我看出那是他的藉口,直言我的不信。

他惱火了,拍了桌子,還想摔東西。已將杯子舉起,卻沒真摔在地上。

「我是你父親!你是我女兒!你失去了媽媽,我失去了妻子,咱倆的悲痛程度是一樣的!為什麼你不可以理解我一下,為一封信偏偏在這時候坐我對面煩我?

他異常激動,臉色都變青了,揮舞的手差點死在我頭上。

我朝後仰著頭,瞪著他態度堅定地一動也不動。

我們父女之間第一次發生那麼一種情況,當時我的感受是「驚心動魄」。

但他越是那麼情緒化,越是適得其反,越使我急於看見信。

最後他妥協了,開了辦公桌抽屜的鎖,取出信來放在桌角。

「就在這裡看!」他一說完就抓起煙盒到外邊去了。

我媽的信大致內容是──關於我不是她親生女兒這一點,始終是她心中的糾結。但她認為,如果自己將這真相帶到另一個世界去是不對的。我是神仙頂人家的女兒,而且我已見過我的生父,就是那位因救我受了傷的「伯伯」。如果我想知道我為什麼成了方婉之,最好去問我的生父生母。當然我也可以不問,不受真相的負面影響;不改姓名,繼續以玉縣的家為家,與我的養父繼續生活。

「婉之,你一定要確信,你的子思爸爸和我一樣,我們對你都是百分之百視同己出的啊!我不在了,他對你的愛只會比以前更深,而不會有絲毫相反的變化。權利。 而且你校長媽媽認為,你怎麼決定都與道德無關,那真相畢竟已成歷史,人的現實生活不應受身世真相的困擾。就是,或長或短,或續或終,都可順心性之自然,其他的都不必在意…”

在我印像中,「校長媽媽」是個理性遠多於感性的人。我從那封信的字裡行間,看出了她當時向養父口述時是多麼的冷靜坦然泰然,大約冷靜得如同在向下級同志口述領導者的「指示」。

而這一點使我的身世真相加倍地刺激了我──我徹底崩潰了。

後來養父說,他在外邊聽到了我的一聲哀號,像動物的瀕死叫聲。

他進屋時,我昏倒在地。

那天晚上我昏睡在養父母床上,養父完全未眠,守坐床邊直至天明。

他還有一大堆工作必須及時做好,我不應該成為他的「拖累」。

在我的強烈要求下,他親自開了六、七個小時的車,下午一、兩點多將我送回了學校。

我最急於見到的是我男友。

我在他宿舍門外堵住了他,他正要去上課。

我已顧不上管他上課不上課了,差不多是將他扯到了我倆往日幽會的地方。那兒有迴廊、涼亭和水塘。斯時水塘荷花盛開,賞心悅目,令人心曠神怡。迴廊兩側的葡萄藤上,一串葡萄已由青變紫。而涼亭的四柱上喇叭花散紫翻紅,開得尤其熱鬧,如花亭。在涼亭裡,我坐著,他站著,從我手中接過了那封信。

我的「校長媽媽」認為她如果將我的身世真相帶到另一個世界是不對的;而我直接認為自己如果不及時將那真相告知那愛我的男生是不道德的。

「及時」在我這裡就是刻不容緩。

有什麼「緩」的必要呢?

我認為沒有。

與其由自己欲說還休地相告,莫如讓他看信。

那信兩頁。他看完一遍,又從第一頁重看。

我說:“不用看兩次吧?”

他將信放在石桌上,看著我,勉強地但也是古怪地笑著說:「是啊,不用看兩遍,這封信寫得明明白白,我也沒什麼好看不懂的地方,那其實也就沒什麼想問你的了。複雜了。複雜了複雜了,我得去上課了,咱倆的事不妨先冷一下哈……”

他又說了幾句什麼,我已聽不到了。

那時世界變得特靜。

在我的注視下,他忽然一轉身離開“花亭”,頭也不回地走遠了。

我沒再流淚。我甚至也不傷心,沒失落感。

我又一次心如止水。

他叫韓賓,一個普通的人名──我相信我有能力幾天後就徹底忘掉這個名字,就像在我腦中不曾存在過。

我請假從學校去了一次神仙頂。

神仙頂既是地名,也是僅有幾十戶人家的小村的村名。究竟村名在先還是地名在先,沒誰說得清楚。

顧名思義,神仙頂在一座山上。那山不是最高的山,它的四面八方幾乎都是比它高的山。神仙頂是一處山頂平地,有足球場那麼大。因為有平地,所以逐漸有了人家。人家多了以後,就叫村子。實行「公社化」以來,被叫作第二生產隊了。所以,說「神仙頂」指的是那裡,說「二隊」指的也是那裡。包圍在它四面八方的山頂再無平地,也就再無人家。它是該縣最接近縣界的一個村,再往山裡去,就無人煙了。走二十多里後,就到另一個縣的地界了。

十年過去了,村裡有了變化──田地裡居然生長著果樹了;村路是水泥的了;這裡那裡出現磚瓦房了,磚是青磚而非土磚,瓦不再是小片的魚鱗瓦了,而是大片的壟形瓦了;有的已蓋成,有的正在蓋。我見到的大人孩子,穿得不再破舊了。

多麼奇怪啊!

十年後我第二次來到神仙頂,居然準確地記起了我的生父何永旺家的方向。

何永旺──不,我該說我的生父,那年六十多歲。具體六十幾我不清楚,反正必定六十多歲了,看去比實際年齡更老,比當年更瘦小了,背也微駝了,頭髮稀少,完全是個沒留鬍鬚的小老頭了。

他坐在竹凳上,正在搓玉米。一抬頭看到我,表情漠然地問:“找誰家?”

我說:“我是方婉之。”

「不認識。」他站了起來,不再看我,雙手撐腰左搖右晃。

我又說:“十年前你因為救我,腳被刺傷了。”

他的身子不再搖晃,看著我,結結巴巴地說:“啊,憶起來了,你……當年……你是……方校長的那個……女兒?……”

他用一隻手比著我當年的身高。

我說:“現在我已經知道,她是我的養母,我也本該姓何…”

他伸出的手縮不回去了,就那麼駝著他的背,半張著嘴,被定身法瞬間定住似的僵在我眼前了。

他背後,十年前那個我進去過一次的家幾乎完全破敗了,窗不像窗門不像門的,快塌了。門前的地倒是用碎石鋪過了,想來下雨天不至於多麼泥濘了。看來,他的兩個女婿並沒置他這位老丈人於不顧,但也尚無能力助他對那破家進行翻建。

一隻剛下了蛋的老母雞從破家裡閒庭信步地「踱」出來,咯咯叫了一陣,啄食簸箕裡的玉米粒。

老母雞使我生父緩過神了。顯然,我的出現使他難堪又恓惶,還有幾分生氣。他跺了下腳,指責地說:「已經那樣了,你倒是想怎麼樣嘛!那樣對你不好?你犯得著來問我的罪嗎?你給我聽著,我不會在你面前認罪的,我也沒什麼好認的!

他有他的理,認為我是在無理取鬧。

換位思考,他的指責並非強詞奪理。而我若真說什麼問罪的話,確實接近不識好歹,無理取鬧。

但我不是來問罪的。

事實上我也不清楚自己為什麼到神仙頂來,有點兒身不由己、鬼使神差地就來了。

我平靜地說:“我沒什麼別的目的,就是想來看看…”

我想說的是“想來看看你們”,但“你們”兩個字到了嘴邊又被我咽回去了——我雖不是來問罪的,卻也不是來尋找親情的,“想來看看”最能表明我的目的──「想來看看」而已。

「那……那就……進屋吧……」

他的語氣緩和了,只剩下難堪了。

我朝他那——也可以說是我那破家看了一眼,搖搖頭,平靜得令自己都不解地問:“她呢?”

他反問:“誰?”

“生下我的人。”

話一出口,連我自己也覺得說得太冷。

「死了。你小時候來不是也沒見到?那時就死了一年多了…」

他的話也變得異常平靜了,平靜得漠然,絲毫沒有挑理的意味,只是在實話實說地回答問題。

我覺得,我的心像被針尖輕輕紮了一下,並沒痛的感覺,而是一種本能的器官反應。

「那……我想看大姐二姐……」

我有兩個姐,這是「校長媽媽」在信中告訴我的。那信差我回憶起,十年前我來到神仙頂時見過的兩個「古怪」女人,我判斷她們定是我的大姊、二姊無疑。

是的,我想知道她兩個現在怎麼樣了?確切地說,是想知道她倆活得怎樣。

血親真是厲害的關係。 「打斷骨頭連著筋」這種形容太恰當了。

如果說我第二次來到神仙頂有什麼隱約潛在的目的,那麼看看倆姐活得怎麼樣了便是。

他猶豫了一下,可能覺得我的“要求”一點兒都不過分吧,低聲說:“行。”

於是,我的生父何永旺在前邊不快不慢地走,我在數步之後跟著,去看我的大姐何小芹和二姐何小菊。我和他保持著那種距離走在路上,如果別人見到了,絕對不會想到我們是父女,甚至不會想到他是在為我帶路。

只有毫不相關的兩個人才一前一後那樣子各走各的。

他沒回過頭。

我也沒想追上他。

我大姐家在蓋房子。四個男人一個女人都在忙。那女人在搬磚,滿衣襟都是磚紅。四個男人有的在拌水泥,有的在砌牆,有的在安窗框。

我立刻就判斷出,那女人是我大姊。她也比十年前瘦多了,面容憔悴,神情木訥,半點兒俊美的影子也沒有了。看來她的病確實使她變笨了,連搬磚的活也乾不好了。別人搬磚都是手臂下垂,雙手托著最底下的磚,她卻端盤子似的端著一疊磚,這就使最上邊的那塊磚快碰到她下巴了,使自己的頭不得不朝後仰了——她就那麼瞪著我呆住了。

……

作者簡介

梁曉聲,當代知名作家。 “知青文學”的代表人物。曾任北京電影製片廠編輯、編劇,北京語言大學中文系教授。 2012年6月獲聘為中央文史研究館館員。 《這是一片神奇的土地》《父親》獲全國短篇小說獎;《今夜有暴風雪》獲全國中篇小說獎並收入改革開放四十週年經典作品文庫;《雪城》收入新中國成立70週年70部優秀長篇小說典藏。長篇小說《人世間》獲得第十屆茅盾文學獎。

來源:當代