金岳霖:積極投身學術救國強國

胡 軍

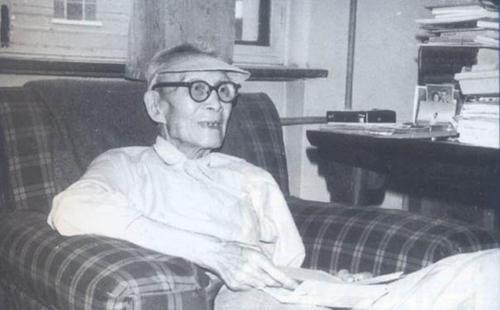

金岳霖1895年生於湖南長沙,是我國現代邏輯學的奠基者。 「七、七事變」後,清華大學南遷至長沙,而後又轉至昆明,與北京大學、南開大學一起成立西南聯合大學。金岳霖就在那時來到西南聯合大學。身為「學院型」哲學家,他希望以書立說強化民眾素質,以學術救國強國的方式參與抗日戰爭。

潛心治學,鍥而不捨

金岳霖在西南聯合大學前後約7年時間,其主要學術著作基本上是在這段時期完成的。 《邏輯》一書出版於1936年,《論道》《知識論》兩本書完成於抗戰時期,其中《論道》於1940年出版。

抗戰時期,金岳霖雖處在大後方的長沙、昆明等地,但空襲警報不斷。為了潛心治學,有時他甚至不顧生命危險。有次警報拉響,金岳霖只顧在書房苦讀,不知日本飛機來襲。等到幾枚炸彈丟在金岳霖住處前後,他才驚醒過來。待其跑出時,才發現前後房子早已不復存在。可以說,這就是以金岳霖為代表的在抗戰時期仍潛心學術研究的學者們的真實寫照。他們所從事的是以學術救國強國的「戰爭」。

據金岳霖自己回憶,《知識論》是一部多災多難的書,完成於1940年至1945年之間。那時日軍的戰機常來轟炸。有一次空襲警報響了,金岳霖匆匆把《知識論》的書稿包好,一路跑向昆明北邊的蛇山躲空襲。他將書稿放在藏身的洞穴地上,自己坐在書稿上。那次空襲時間較長,待警報解除時,天快黑了。金岳霖站起來徑直朝外走,卻將稿子留在原地。等到他記起那部稿子,趕回躲空襲的山洞,卻發現稿子已經不翼而飛。無可奈何,他只得重寫。直到1983年,也就是金岳霖去世的前一年,《知識論》才正式出版。

著力提升中國哲學文化的邏輯、認識論意識

近代以來,在西方侵略和文化擠壓下,中國一直處於積貧積弱的境地。出現如此文化困境的原因究竟是什麼?如何因應才能出現根本性的轉變?對此,國內政界、學界等有許多看法或建議,提出所謂「中體西用」「全盤西化」「西體中用」等觀點。這些看法的共同不足是過於玄虛、籠統,流於口號或標語的表述,沒有真正觸及中西文化間的根本差異。正因如此,這樣的文化觀不可能在文化建設中發揮積極作用。

由於在邏輯學、知識論等領域進行過長期探索,金岳霖對中國傳統思想有著深厚情感,這使得他能夠較為深入地觸及中西哲學或文化之間的根本性差異。他說:中國哲學的特徵之一,是那種可以稱之為邏輯和知識論的意識不發達。而西方文化則不同,歐洲人長期慣用的思考模式是希臘人的。希臘文化是十足的理智文化。這種文化的理智特色表現為發展各種觀念,把這些觀念冷漠無情地搬到各種崇高偉大的事情上去。金岳霖也指出,歸謬法本身就是一種理智的手段。這條原則推動邏輯的早期發展,提供早期的科學工具,使希臘哲學得到那種使後世思想家羨慕不已的驚人明確。如果說這種邏輯、認識論意識的發達是科學在歐洲出現的一部分原因,那麼這種意識不發達就是科學沒有在中國興起的一部分原因。

金岳霖提出關於中西哲學或文化間根本性差異的觀點,實質是為振興中國傳統哲學,復興中國文化,促進科學文化在中國的蓬勃發展和長足進步。在他看來,這就需要改變在中國延續數千年的這種邏輯、認識論意識不發達的狀況。他的由邏輯和知識論所構成的哲學體系,在客觀上為完成這項歷史使命奠定了基礎。 《邏輯》教科書率先引進數理邏輯系統,我國現代數理邏輯學家或多或少都受到這本書影響。 《知識論》是中國哲學界最早的較為嚴密系統的知識理論研究專著。在這個意義上,可以毫不誇張地說,金岳霖是試圖改變中國傳統哲學文化中邏輯和認識論意識不發達的第一人。他所寫的《邏輯》《知識論》等著作,在中國哲學發展史上具有開創性意義。

(作者為北京大學哲學系教授)

(資料來源:《 人民日報 》2015年08月13日 16 版)