提起荀子,不少人的第一反應便是他是一位提倡「性惡論」的先秦儒學大師。誠然,在關心“性情”的古人那裡,荀子所主張的“人之性惡,其善者偽也”,多多少少有些“驚世駭俗”,特別是與另一位先秦儒學大師孟子所提倡的“人性之善也,猶水之就下也」的主張對比,就更顯出荀子的別樣之處。在《史記》的記載中,與秦國密切相關的韓非、李斯二人,都是荀子門生。於是在後世不少儒者的眼裡,荀子“不純粹”,偏於“法”,算不得“醇儒”,自然也就要從孔廟從祀之列中“請出去”。

這種情況直到清代才有所改觀,當時不少長於文獻考證的學者,都對荀子其人其書做了系統的研究與梳理,廓清了歷史上對於荀子認識的一些謬誤,對後人而言,是不小的幫助。例如,後世爭論紛紛的“其善者偽也”,清代學者首次給出了較為允當的解釋。他們認為,偽是作為之意,而並非偽造、偽裝之意,荀子的這句話是說,人的善是透過後天的努力培養得來的(參考王先謙《荀子集解》)。這樣的解釋,顯然比糾結於荀子強調性惡的前人有了很大的進步。

不過,前人對於荀子的研究,大都還是從荀子是先秦重要的思想家的角度切入的,討論的也大都是荀子的“人性觀”、“天命觀”,似乎荀子是一位望之儼然的老先生,下一秒就要用戒尺打那上課調皮搗蛋的學生。其實,荀子還有一個身份,是一位能夠與屈原相比的文學家,甚至可以說是先秦文學中楚文學的重要代表。這一“秘密”,就藏在今存《荀子》一書的《賦》、《成相》二篇。

眾所周知,“賦”在古代是與“詩”齊名的文學體裁,《漢書·藝文志》分當時圖書為六類,其中一類便是“詩賦略”。 《漢書》還說:“不歌而誦謂之賦。登高能賦,可以為大夫。”可見“賦”這種文學體裁在古時的地位。荀子作為一位“多善為學”的大儒,又曾多次出任楚國蘭台令,其能作賦,自是題中之義。

{不} {/不}

{/不}

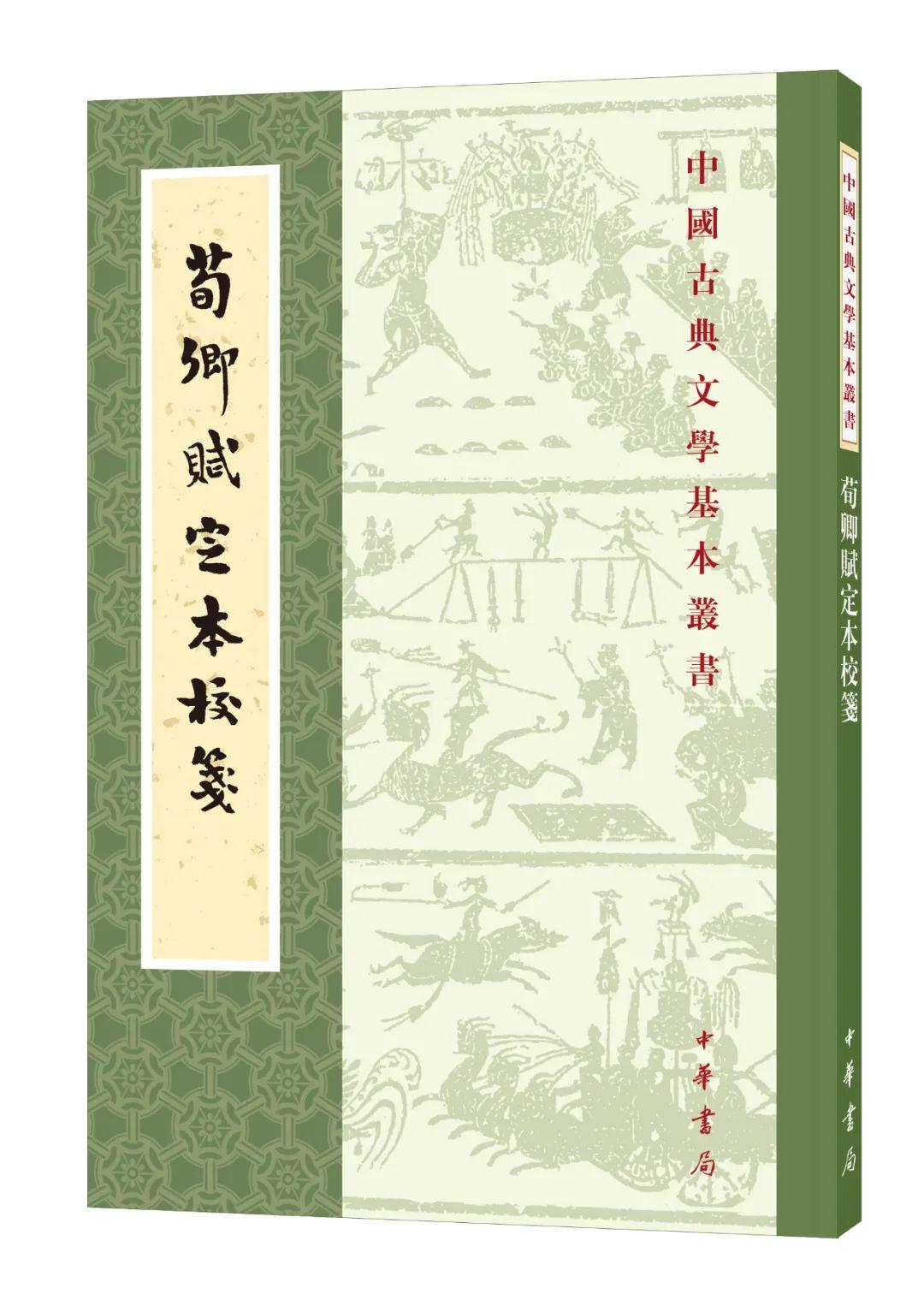

據張惠言等人的考察,現存的《荀子·賦》 ,是混《賦》一篇、《詭詩》五篇為一篇,析出後的《賦》篇如下(據《荀卿賦定本校箋》本):

天地易位,四時易鄉。列星隕墜,旦暮晦盲。幽暗登昭,日月下藏。公正無私,反見縱橫。志愛公利,重樓疏堂。無私罪人,憼革二兵。道德純備,諂口將將。仁人絀,敖暴擅強。

天下幽險,恐失世英。龜龍為蝘蜓,鴟梟為鳳凰。比干見刳,孔子拘匡。昭昭乎其知之明也,拂乎其欲禮義之大行也。鬱鬱乎其遇時之不祥也,暗乎天下之晦盲也。皓天不復,憂無疆也。

千秋必反,古之常也。弟子勉學,天不忘也。聖人共手,時幾將矣。與愚以疑,願聞反辭。其《小歌》曰:念彼遠方,何其塞矣。仁人絀約。暴人衍矣。忠臣危殆,讒人服矣。琁玉瑤珠,不知佩也。雜布與錦,不知異也。閭娵子奢,莫之媒也。嫫母刀父,是之喜也。以盲為明,以聾為聰。以危為安,以吉為凶。嗚呼上天,曷維其同!

從文章上考察,這篇《賦》大體以四言短句為主,錯綜長句,用字質樸而韻律感強,與荀子同時期的其他人的作品對比,此賦顯然是說理之中包含抒情,可以說是一種“別開生面”的寫法。至於《詭詩》五篇,則頗近乎謎語。這五篇文字通體格式為,先進行鋪陳,而後轉以說理,在最後一句話,點明所描寫之事物。參照荀子自己的標題,甚至可以說這是“禮”、“知”(讀為“智”)、“雲”、“蠶”、“箴”五個謎題。

《荀卿賦定本校箋》(中國古典文學基本叢書)

在《漢書·藝文志》詩賦略中,先秦至西漢的文賦可分為三種,依照其風格和首唱者,則可稱為“屈原賦”、“陸賈賦”、“荀卿賦”。其中的荀卿,就是荀子。結合前面所引文字,可知與屈原的作品相比,荀子的賦確要少幾分華麗,減幾分浪漫,缺幾分離愁,而多幾分理性,幾分透徹。無怪乎西漢的劉向,這麼說明荀子作詩賦的原由:

楚相春申君以(荀子)為蘭陵令。人或謂春申君曰:“湯以七十里,文王以百里。孫卿(即荀子,下同),賢者也,今與之百里地,楚其危乎!”春申君謝之,孫卿去之趙。後客或謂春申君曰:“伊尹去夏入殷,殷王而夏亡;管仲去魯入齊,魯弱而齊強。故賢者所在,君尊國安。今孫卿,天下賢人,所去之國,其不安乎!”春申君使人聘孫卿,孫卿遺春申君書,刺楚國,因為歌、賦,以遺春申君。

當然,荀子最令人注意的,還不止是《賦》與《詭詩》,他有一篇《成相》,引得千百年來的讀者們爭論紛紛。

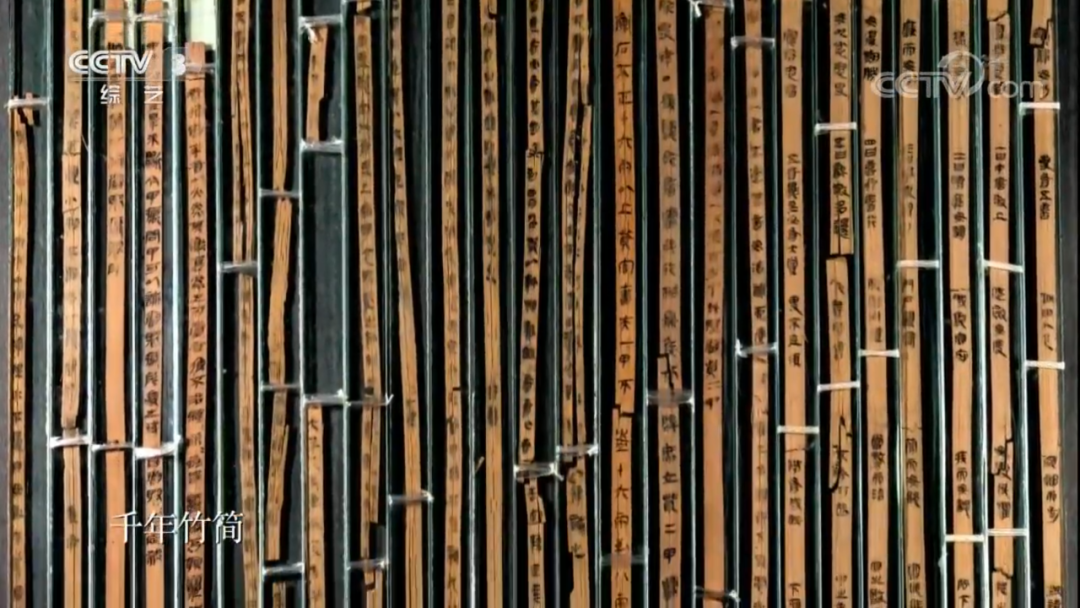

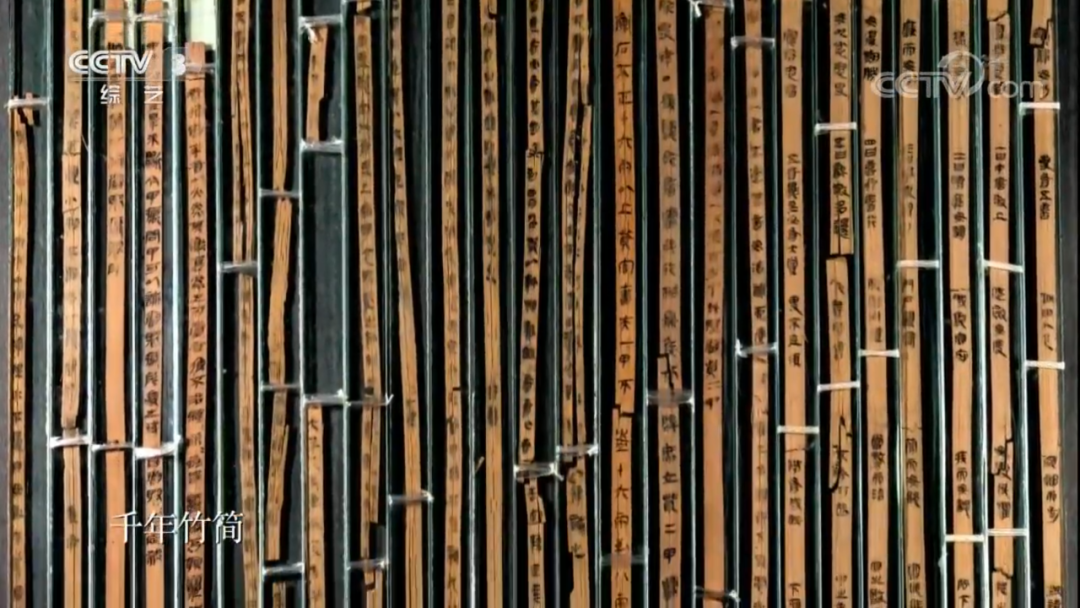

關於《成相》,後來人們一個討論的重點,就是「相」字,有人說,這個「相」是相助之意。有人說,這個「相」是治理之意。有人說,這個“相”,是一種打擊樂器。還有人說,這個“相”,本來是打擊樂器,但這裡是引申為歌曲之意。一個標題尚且有如此爭論,何況乎該篇內容?所幸,今天人們在雲夢睡虎地秦簡中,發現了八首韻文,跟《成相》篇的內容非常相近,由此,才確定出歷史上《成相》篇的讀法哪種為優。

在《漢書·藝文志》詩賦略中,曾記載過《成相雜辭》十一篇,這種《成相雜辭》被看做是不歸屬於屈原、陸賈、荀子三家的“雜賦”,可見《成相》也可以算作是一種辭賦,不過相較於屈原、陸賈、荀子三家,這種賦可以稱為“俗賦”,應該與秦漢時期勞動人民的日常生活有很大的關聯,打個不恰當的比喻,就如同敦煌殘卷中的《燕子賦》一樣,是當時民間常見的“講唱”,而為普通百姓喜聞樂見。

荀子的賦,《漢書·藝文志》記載其篇目為十篇。到了唐代纂修《五代史志》(後收入《隋書》,成為《隋書》之志)時,其中的《經籍志》曾著錄過一種《荀況集》,被列為古今別集之首。從此可知,在古人眼裡,荀子不只是一位儒者,更是一位文士;不僅在思想史上佔據重要地位,在文學史中也同樣佔有重要地位。可惜,千百年來,讀者聚焦於荀子的思想,爭論荀子的儒學成就,反倒是對荀子的文學成就,有所忽略。

上個世紀,武漢大學“五老”之一的席魯思先生,曾專門致力於《荀子》中《賦》與《成相》二篇的整理,他依據清代張惠言等人的考察成果,重新離析《賦》篇,並劃定《成相》篇的章句,又酌取古代的考訂成果,施加註釋,最後得荀子《賦》一篇、《詭詩》五篇、《成相》四篇,總數恰符《漢書·藝文志》十篇之數,給當代的讀者研讀《荀子·賦》、《成相》二篇提供了極大的幫助。

{/不}

{/不}