#我在頭條搞第二期#

- 豪族公子的眼光與奮鬥

三國大爭之世,各集團,不乏謀士規劃宏大的戰略,如孔明的隆中對。三國謀士中,魯肅極易被低估,《三國演義》的人物塑造,讓沒用老實人的形象深入人心。其實他對東吳重大軍事外交戰略的形成,乃至孫權帝業藍圖,都起到了舉足輕重的作用,就連周瑜、諸葛亮這樣的一時俊傑,也與他心心相惜。

魯肅並非江東人士,是北方徐州臨淮郡東城縣的豪族子弟。他早年喪父,愛出奇計,不事生產,賣田賣地,用得來的錢糧,四處遊蕩,到處撒錢,結交各路朋友。中國古代,總是不乏這種不安分的靈魂。在家族中老一輩的人看來,這就是個敗家子。

這些舉動背後,其實來自他對天下局勢的考量。魯肅早就看出天下將傾,特別是當時徐州盜賊橫行,又處於戰略要地,各路軍閥覬,戰端一起難免生靈塗炭。到時候土地也帶不走,不如換成錢糧,至少不愁吃穿,而結交天下朋友,可以獲取資訊、名聲、關係,這些都是地方普通豪族缺乏的資源。

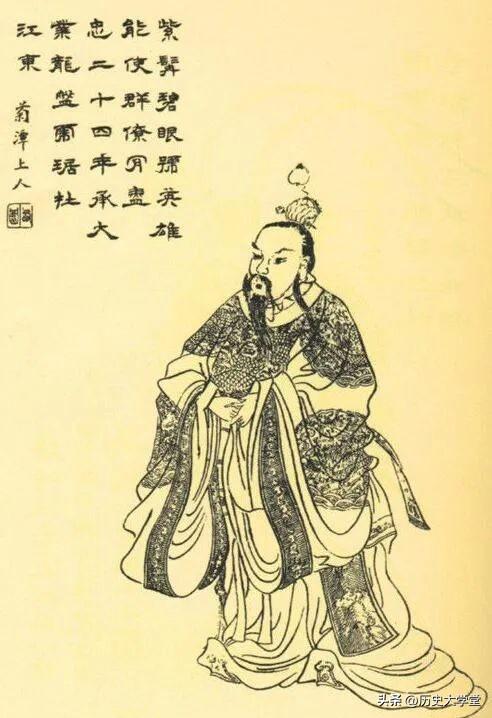

上圖_ 魯肅(172年-217年),字子敬

年輕的魯肅絕不缺乏眼光,連避難之所想好了。他把視野投向了長江以南,覺得沃野千里的江東,是個避難的好去處。保全性命於亂世,這是人的求生本能,何況是動輒上下幾百口人的大家族,更是要想好如何安置。

當然,這也與跟高層次的精神追求有關。他覺得中原大地,未必是建功立業的好地方,南方又何嘗不能施展拳腳?當時的有志青年中,有類似認識的不少,最典型的就是諸葛亮。諸葛亮曾經對一道遊學的士人說,天下之大,哪裡不可以建功立業,何必執念於回到中原故裡。

畢竟北方人才多,存在著各種士人派系,以地域、師承、血緣等為紐帶,關係盤根錯節,圈外人要出頭也不容易。說起來孔明與魯肅,經常英雄所見略同,後來他們雖各為其主,但惺惺相惜,經常互相幫助支持。

上圖_ 1994年版《三國演義》劇中的草船借箭 (諸葛亮、魯肅)

- 周瑜與魯肅

即使是英雄,也面臨著是金子未必發光的困境,在他們的成長過程中,要發光總得遇上幾個意義非凡的引路人。在魯肅結交的各路人物中,周瑜就是這樣的人。魯肅雖然家資豐厚,不過是個地方的土豪,影響力沒有超越本鄉本土,沒有人引薦,很難有更好的發展。讓魯肅得以脫穎而出的人物,是東吳集團的頂樑柱周瑜。

周瑜與魯肅不同,出身「二世三公」頂級士族之家,很容易讓人想起袁紹。與袁紹類似,揚州廬江郡的周瑜,祖上兩代,都有人擔任過太尉這樣的高官,門生故吏滿天下,加之儀表不凡風度翩翩,是名望極高的偏偏公子。周瑜、孫策的關係也很不一般,兩人同歲,少年時就情誼深厚,周瑜不惜把他家的一座大房子給孫家住,兩家十分親密。孫策母親後來甚至對孫權說,我把周瑜當兒子看,你要把他當大哥看。

這種連結背後,有著非常現實的考量,周瑜希望藉重孫氏家族的武力,成就功業,而出身揚州吳郡普通豪族的孫氏家族,一直被本郡士族輕視排斥,也要倚仗周家的聲望,才能更好的招攬人才,乃至統治一方。此後周瑜一直積極支持孫策的事業,在孫策死後,又受命輔佐孫權,是支撐孫氏集團的核心人物。

上圖_ 周瑜(175年-210年),字公瑾

可以說認識周瑜之後,魯肅的命運發生了巨變。

兩人認識的契機,是周瑜向魯肅借兵糧。魯家有兩個大糧倉,各三千斛米。周瑜一開口,魯肅毫不猶豫地借出自己一半的存糧。漢代的一斛米相當於現在的60斤,三千斛差不多相當於18萬斤。如此大手筆,讓貴冑公子出身的周瑜也為之驚嘆,說這是個豪傑啊,從此結為密友。

這時候, 魯肅廣結天下朋友的效果,也逐漸開始顯現。先是在廬江的劉燁寫信給魯肅,說當今天下群雄並起,正是老兄你施展才能的時候。廬江是個大有作為的地方。有個叫鄭寶的,都糾集了一萬多人馬。很多人都將此解讀為劉燁勸魯肅投奔鄭寶。實際上劉燁對鄭寶很不以為然,想必他在信中真正意思是,鄭寶這樣的人都能拉起一支隊伍,何況是我輩呢。同時周瑜也沒有忘記這位老友,也拉攏魯肅加入孫氏集團,對魯肅而言這是一次關鍵的人生抉擇。

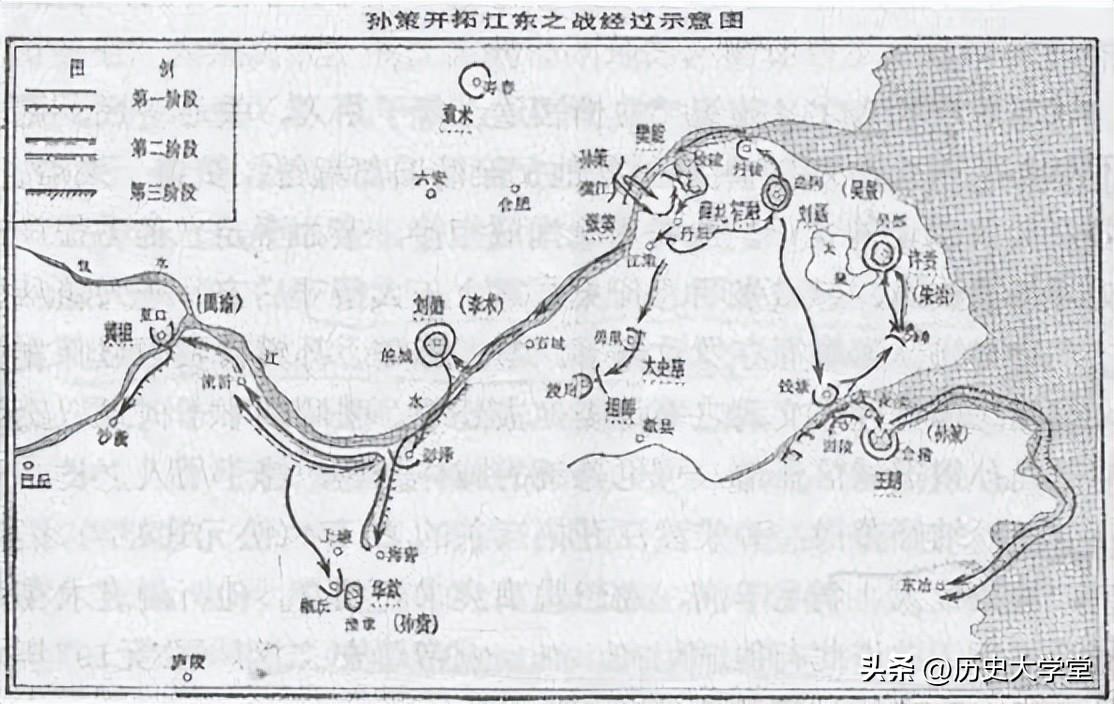

上圖_ 孫策開拓江東圖

當孫策政權在江東奠定基業時,周瑜就極力催促魯肅來投奔江東。可並未重用的魯肅,借歸葬祖母之名,回到徐州故鄉。孫權新立廣招人才,為說服魯肅,周瑜頗費了一番心思。他說當今天下,就像馬援對漢光武帝說的那樣,不光是君擇臣,臣也擇君。孫權禮賢下士,而且根據神秘的預言,取代漢朝的勢力將在東南興起。輔佐帝業成就自己的功名,機不可失啊,至於劉燁的話,你大可不必在意。

周瑜顯然知道輔佐君主成就王業的前景,最能打動這位老友,果然魯肅選擇了再次渡江。雖然有張昭等人的輕視排擠,周瑜則向孫權極力推薦,說一定要重用魯肅,否則讓這樣的人才又跑了。

後來魯肅勸孫權不要投降曹操的話,就很能說明問題。魯肅說自己回到鄉裡,依照在當地的名望,只能當一介郡吏,最後頂多官至州郡的長官。可是由於周瑜的推薦與孫權的賞識,魯肅逐漸在孫氏集團中佔據核心地位。

可以說是周瑜給了魯肅施展才能的廣闊天地,甚至可以說,沒有周瑜,就沒有後來的魯肅。這背後就是士族與一般豪族的資源交換,也是魯肅周瑜個人的心心相惜。

這兩人互相欣賞,私交很深,但政見卻不完全相同,最讓人感嘆的是,他們之間的信任與相互推重,始終不變。

上圖_ 1994年版《三國演義》劇中的周瑜

- 魯肅的大策略:從天下二分到天下三分

魯肅的策略,隨著局勢發展,經歷了一系列的調整,大致可分為二分天下、聯劉抗曹、天下三分三個階段。

就像劉備初見諸葛亮,有番屏退旁人的深談一樣,魯肅也獲得了與孫權獨對的機會,提出了自己宏大的戰略方案。很多人都說魯肅也提出了“天下三分”,或者叫東吳版“隆中對”。

其實魯肅一開始的策略構想,與諸葛亮的“天下三分”並不完全一致,魯肅說的是“天下二分”,這和周瑜的見解基本一致。魯肅的方略是現實主義的,他對孫權做如下分析:

首先,北方有曹操,實力很強,取代他很不容易,所以你想當齊桓公晉文公,挾天子令諸侯稱霸中原,那是不可能了。

其次,那你最現實的選擇是什麼呢?那就是在沃野千里的江東發展,並積極向長江中上游拓展。趁著北方多事,曹操來不及南顧,從劉表手中奪得荊州。

最後,形成與曹操分庭抗禮的局面,等待時機,最後一舉奪取天下,成就帝業。

上圖_ 劉表(142年-208年),字景升

代漢稱帝,這是驚人之語,就算孫權心裡這麼想,也不敢這麼說。可窗紙經魯肅一捅破,孫權雖然面不改色,連說自己的期望不過是治理一方,輔佐漢室,重未想過稱帝這回事,可心頭彷彿有團火焰在燃燒。恐怕此時的孫權,已認定魯肅深知己心,是可以依靠的謀臣良將。

隨著局勢的發展,天下二分的方略也隨之調整,週魯二人的分歧也逐漸顯現。建安十三年(208年),統一中原的曹操劍指南方,取得荊州後,想進一步吞併東吳。

這時候還是魯肅,率先提出了主戰的意見,而且還提出了給劉備借兵,結成孫劉聯盟的具體方略,這可以視為魯肅戰略的第一次調整。

上圖_ 央視版《三國演義》 裡的劉備

同時,諸葛亮也有聯合東吳,抵抗曹操的意思。然而雙方要結盟,事情並沒有那麼簡單。當時的魯肅面臨兩個難題:

1.張昭為首的多數東吳大臣,希望投降曹操。

2.雖然魯肅、諸葛亮都有此意向,可如何取得聯繫,建立信任並達成具體協議?

關於第一點,孫權的本意是抗曹,可是面對主和派強大的聲音,難免猶豫,更不便表態。他此時最希望的是,有人站出來堅定地主戰。最後力排眾議,支持孫權的,正是魯肅、周瑜二人。這兩人成為了東吳主戰派的代表人物。

魯肅在勸說孫權下定決心時,有段話最能打動孫權。前文已經提及,魯肅說我們誰都可以投降曹操,唯獨主公你不能,我投降照樣有官做,最後當個郡守、刺史不成問題,將軍你若投降,哪裡是你的歸宿呢?換今天的話說,打工人換老闆還是打工,老闆破了產,恐怕想當普通打工人都不可能。魯肅說出了孫權內心的憂慮,不得不說,他總是能窺見孫權內心真實的想法。

魯肅為了打消孫權最後一絲顧慮,說將軍要早下決斷,不必在乎眾人的意見。不久孫權從鄱陽召回周瑜,聽到的也是堅定的主戰論,於是下定決心不惜一戰。週魯兩人雖然都是主戰派,並且促使孫權做出抗曹的決策,但是不同的是,周瑜對於聯盟劉備並不熱心,雖然分歧,可後來週魯二人在赤壁之戰中配合依然完美。

上圖_ 1994央視版《三國演義》中的 赤壁之戰

關於第二點,孫權派魯肅出使劉備,試探對方的意圖。這次魯肅的關係網,再次發揮了大作用。在雙方接洽中,起到牽線搭橋的作用,極有可能是諸葛亮的哥哥諸葛瑾。

這就要說到魯肅諸葛瑾的交情,他們差不多同一時間投奔孫權,關係甚好。而諸葛兄弟分隔兩地,卻經常通信,書信中的內容,不乏各自集團的機密事項,可見雖然各為其主,但兄弟之間的紐帶始終無法斬斷。魯肅見到了諸葛亮,立刻表示我是諸葛瑾的朋友,很快就取得了諸葛亮的信任,從此兩人建立起了長期的合作關係,共同苦心維護孫劉聯盟。這裡可以做一合理的推測,恐怕諸葛瑾事先早已透過書信,與其弟進行了溝通聯絡。在達成合意後,諸葛亮隨魯肅出使,與孫權會面,最終孫劉聯盟結成。

赤壁之勝利後,魯肅的天下三分的策略,才最終成形。這是一個極具魄力的方案,他極力主張在劉備取得其他領地前,將荊州南部借給劉備,將劉備扶植為曹孫以外的第三方勢力。當然,借荊州是東吳人的說法,其實按馬植傑先生的考證,準確地說,江南四郡是劉備打下來的,東吳借出的只是江陵或南郡。

上圖_ 三國鼎立

魯肅對此是這樣分析的:荊州人心未附,東吳在短時間內,要完全控制有困難,不如透過扶植劉備勢力,使之成為對抗曹操的屏障。周瑜則認為這是養虎為患。孫權最終還是採納了魯肅的策略,畢竟按馬植傑先生的分析,這一方案,有劉備作屏障,還可讓東吳騰出手來,加強對嶺南的統治與對山越的控制,這時魯肅天下三分的構想,得以實現。

當正在寫書信的曹操,聽到這一消息時,心中一驚,筆都掉在地上了。就像日本學者渡邊義浩先生說的,魯肅版三分天下方案,比諸葛亮版更加現實,而作為這一方案針對的對象,曹操比劉備、孫權,更能體會它的殺傷力。

上圖_ 94版《三國演義》劇照–曹操

- 最後的苦心維持

周瑜雖然將劉備視為眼中釘,並不以魯肅的意見為然。但他在臨終前,寫信給孫權,文字間有英年早逝的不甘,有對國事的憂心忡忡。他說北方有曹操賊心不死,寄寓的劉備無異於養虎為患。雖然存在政見分歧,他在信中依然推薦魯肅繼任大都督。他稱讚“魯肅忠烈,臨事不苟”,可以代替自己。最後他說人之將死其言也善,希望自己的臨終進言被採納。周瑜對魯肅的推重與欣賞,至死不渝。

至始至終,周瑜都沒有看錯魯肅。果然在劉備取得益州後,魯肅單刀赴會,重申東吳對荊州的所有權。這番交涉後,加之局勢變化,劉備同意將湘水以東的荊州之地交給東吳,而孫劉聯盟從208年赤壁之戰,直到217年魯肅去世,都得以維繫。雖然具體方略有分歧,兩人著眼的,都是東吳的利益,而魯肅一直在維護東吳利益與維持孫劉聯盟之間,努力平衡,苦心經營。

上圖_ 孫權題跋像

後來孫權登基的時候,向群臣感慨道,過去魯子敬曾說我會有這一天,真是個洞悉天下大勢的人啊。孫權始終沒有忘記,這位當年的戰略設計者,以及他談笑間縱論天下的樣子。

作者:軍機處打字員 校正/編:莉莉絲

參考資料:

[1]陳壽 《三國志》 中華書局1959年版

[2]渡邊義浩《三國政権と「名士」》 汲古書院2004年版

[3]馬植傑 《三國史》 人民出版社2006版

文字由歷史大學堂團隊創作,配圖源自網路版權歸原作者所有