白崇禧

1948年12月28日,解放軍已經攻占海南島,向來在軍事上兩邊和稀泥的白崇禧,便到了關鍵抉擇之際。

白崇禧思來想去,還是想走李宗仁的路線,於是便直接登機準備往香港飛去。

沒承想香港方面直接拒絕白崇禧入境,因為他在國民軍中屬於桂系軍首位位高權重之人,目標過於明顯。

即使有人願意放他入境,少不了得罪大陸,而要接受更嚴厲的審判。

白崇禧無奈之下,只好改航向台灣方面飛去,即使大陸方面向其伸出橄欖枝,此刻他也視而不見。

用李宗仁的話說:「蔣中正對桂系積怨已久,白崇禧飛往台灣簡直自尋死路」。

要說國民黨桂系將領,那在軍中是可以與蔣中正一決高下的,論人氣論軍事才能,在軍中都可謂呼風喚雨。

尤其白崇禧,他在軍中素來有著「天資過人」、「小諸葛」之稱,只可惜在政治上沒有一點主心骨。

以至於在國民黨大勢已去之時,那些昔日裡一同作戰的桂系將領,卻大難臨頭各自飛了。

蔣中正與他的“哼哈二將”

究竟白崇禧與蔣政府和我黨之間,都有著怎樣的過節,以至於落得兩邊不落好?

甚至在選擇避難台灣之時,還被好友李宗仁吐槽為:「天真率直,難免一死」?

首先要從白崇禧與蔣中正之間飄忽不定的關係說起,那時白崇禧深受蔣中正器重。

想當年,在桂系軍團控制住廣西之時,蔣中正曾多次向李宗仁「借用」白崇禧。

因為他極度擅長指揮作戰,在軍中可謂是人人簇擁的“大軍師”,如此人才蔣中正能不“覬覦”嗎?

只可惜李宗仁也不捨得白崇禧這個愛將,面對蔣中正的百般請求:「攻下武漢必還」。

李宗仁只好忍痛割愛,藉由他數月“使用權”,果然白崇禧不負所託,帶領北伐軍順利拿下武漢。

而後,桂系軍正式編入國民革命軍,蔣中正「用」起白崇禧來,也越發順手了。

蔣中正與桂系將領

他不僅幫助蔣中正攻下杭州、宜興,還將作戰優勢一路向上海逼近。

蔣中正滿心歡喜,那時的白崇禧在他的眼中,宛若「諸葛在世」。

而當白崇禧帶領國民軍正式攻占上海之時,蔣中正又與其商量發動「反革命政變」。

興許是蔣中正覺得自己手中有了白崇禧這樣的「軍師」在,進而萌發了想要偷襲「工人武裝」的衝動。

只是當時,蔣中正只有這個想法,卻沒有對應之策,至於如何實施這份方案,完全取決於白崇禧如何策劃。

而白崇禧也不負所託,制定出了一套「調虎離山和攻其不備」的計劃,殘害了2700多名工人武裝。

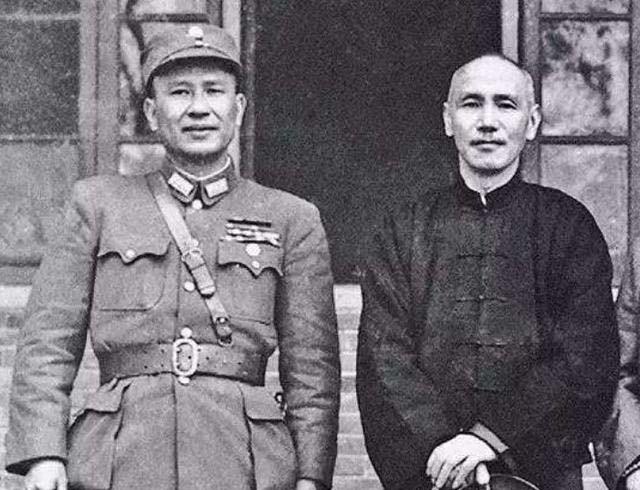

白崇禧與蔣中正

難怪在國民政府敗退之際,白崇禧沒有勇氣投共,想來對我黨來說,也是一個「罪孽深重」之人。

如果說,這個時段白崇禧的政治傾向是完全符合國民黨利益的,那接下來的事情就有些讓人琢磨不透了。

那是1927年4月,自信滿滿的蔣中正赫然在南京成立國民政府,直接與汪精衛政府形成對立面。

於是蔣中正就面臨了即將被「下野」的可能,原本蔣中正以為在軍中有桂系將領的支撐。

沒成想,在當日會議上,蔣中正欽點愛將白崇禧出征武漢,被白崇禧一口拒絕了。

蔣中正目瞪口呆,這還是那個與自己高談闊論,策劃「四一二事變」的參謀長嗎?

汪精衛與蔣中正

“以大局為重,與武漢政府聯合為好,如此才能有效北伐”,白崇禧說罷,蔣中正頓時火冒三丈。

“這樣下去,我就不管了,你們去和好吧,我走了”,蔣中正說罷,作勢就要拍案而起。

“聯合作戰正關鍵,司令員暫避一下也好”,白崇禧直接回了蔣中正一嘴。

如此,何應欽和李宗仁二位,一個默認,一個直言:「司令另尋出處吧」。

最終,蔣中正欲擒故縱未果,只得自己宣布下野,如此這一筆賬,蔣中正便牢牢記在心裡。

只是蔣中正太在乎自己的政治地位了,為了更好地上台和繼續北上進攻,他只能忍辱負重,重用白崇禧。

國軍“龍潭大捷”

待李宗仁與白崇禧協助國民軍完成北伐重任之時,蔣中正的「狼子野心」便暴露無疑。

一想起白崇禧和李宗仁在逼迫自己下野時的嘴臉,蔣中正恨不得將二人立即就地正法。

只可惜桂系軍勢力龐大,硬攻不成,只得“軟硬兼施”,於是在蔣中正“糖衣砲彈”的攻擊下,部分桂係被策反。

李宗仁和白崇禧的部隊,就此被一舉打散,死裡逃生後的白崇禧後來聯合馮玉祥一起加入“中原大戰”,至此與蔣中正進入對立面。

當白崇禧與李宗仁的桂系軍再次重振旗鼓之時,蔣中正也意識到了桂系軍的強大與團結,於是在挨了一頓「揍」之後,便開始「立法求和」。

白崇禧李宗仁

只可惜蔣中正這種「過河拆橋」的行為,並沒有得到立法院長胡漢民的支持。

於是在黨內多方勢力的阻撓下,白崇禧和李宗仁聯合通電蔣中正,再一次逼其「下野」。

這次完全是國民黨內部人員之間的糾葛,動不動就對黨內人大動幹戈的操作,實則令人惶恐。

如此便更反映出當時白崇禧飛往台灣的心理糾葛該有多沉重,就「兩次逼宮」而言,也足夠要了他的命。

然而這還不是李、白二人,最後一次逼迫蔣中正下野,就在國民政府在大陸大勢已去之時。

李、白二人因為手握國民軍主要兵權,不得不直面出擊,望蔣中正審時度勢,下野求安。

蔣中正下野

後來,國民軍兵敗如山倒,當年氣勢洶洶的李、白二人,也因戰敗而各奔東西。

李宗仁在當時的選擇,是避開大陸和台灣兩個地方,先到海外暫居。

待兩岸局勢發展已成定局,哪個政黨掌控全中國,便投奔哪個政黨。

於是李宗仁在海外漂泊十幾年之後,便回到了中國大陸,投向了我黨陣營。

而此時的白崇禧卻和蔣中正上演了「相愛相殺」的一幕,首先他肯定蔣中正對他是無比「憎恨」的。

畢竟三次逼他下野,當年在紅軍北上轉移之時,兩人又互相算計,導致國軍圍堵失敗。

其實在白崇禧的心中,他深知蔣中正對自己的痛恨,已經超過了對中共的痛恨。

白崇禧在台灣

只不過,兵敗台灣的蔣中正賊心不死,還渴望有一天能夠反攻大陸,白崇禧似乎還留有一用。

而白崇禧也在關鍵時刻昏了頭,以往在軍中的瀟灑姿態,使其未能真正看清現實。

進而錯誤地以為,國民黨還有機會可以“東山再起”,以至於在香港遭到驅逐之時,便鬼使神差地聽信了台灣方面發來的“邀請函”。

當然李宗仁也同樣收到了蔣中正的“邀請”,只是他有先見之明,也十分了解蔣中正的為人,即便是一個人在海外孤獨終老,也斷不會與蔣中正共事。

桂系軍閥

反觀白崇禧,當他聽見蔣中正會將國民黨二把手的位置留給他時,他又將香港所有的親人,一併帶到了台灣。

只是來到台灣之後的生活,並沒有白崇禧想像中的那般自在,他不僅沒有得到重要官職,還被晾在一邊置之不理。

在國民政府清算黨內老兵名單和給予生活津貼之時,這個桂系軍頭目,被率先排除體制外。

如此未果,因為擔心白崇禧暗自與遠在美國的李宗仁通電,蔣中正也將特務部門設在白崇禧家對面。

除了在家裡養花遛鳥之外,白崇禧出門所去何地,所見何人,都在蔣政府的監控之下。

白崇禧與妻子在台灣

真是“虎落平陽被犬欺”,白崇禧在黨內受到排擠之後,原本在黨內不受器重的小將,也對其露出黑暗的“爪牙”。

他們一個個在背地裡對白崇禧使絆,有的還甚至想找機會「結果」了他。

他們不明白蔣中正為何引到台灣,又不給實權,還捨不得將其治罪。

實則是,蔣中正對其還有某種“期望”,因為白崇禧是他唯一可以牽制李宗仁的籌碼。

除此之外,假以時日如果蔣中正還可以“反攻大陸”,那麼在這些所剩無幾的將領之中,只有白崇禧值得一用。

想來白崇禧那「三次逼宮」和多次「通共」的操作,在國民黨不確定的未來面前,還有生存的空間。

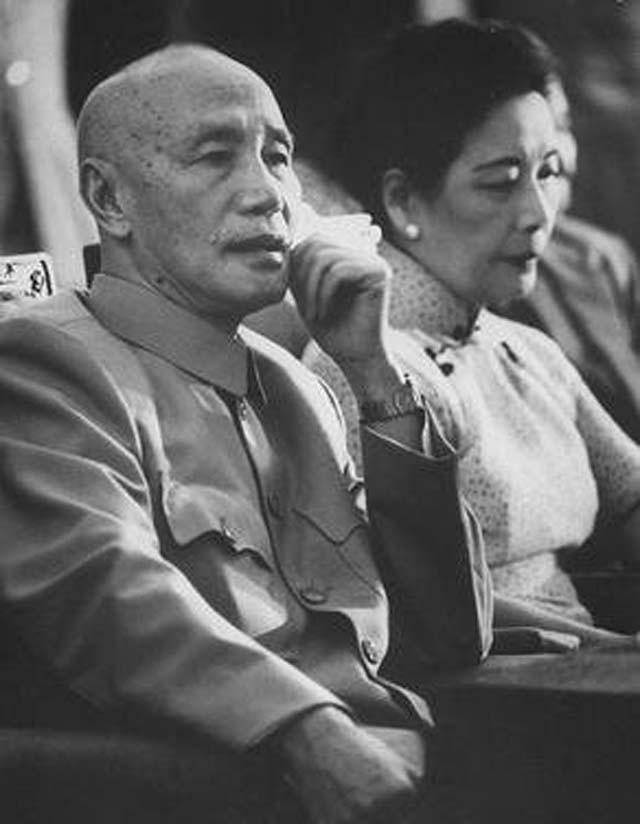

晚年蔣中正

白崇禧也自以為如此,可見他對蔣中正的幻想還沒有破滅,他似乎還沒有意識到自己錯誤的選擇意味著什麼。

難道蔣中正要堂而皇之地將其結果,然後再聽美方和大陸方面的「口誅筆伐」嗎?要不說姜還是老的辣。

一日,晚年無所事事的白崇禧,要去壽豐山打獵,這個消息便傳到了蔣中正的特務科。

於是,他便派谷正文提前去壽豐山勘察一番,在得知白崇禧會坐輕軌上山之時,谷正文心中大悅。

他二話不說,在一段下坡鐵軌上擰鬆幾顆螺絲,待白崇禧經過之時,必將「車毀人亡」。

遊山玩水的白崇禧

如此可見,先前白崇禧尚有利用的空間,而如今失去作用,蔣中正的心中只有悄無聲息地「報仇」。

如此,時間一點點地向前推進,當白崇禧與眾多好友一起乘坐的兩列小火車轟隆而過的時候。

白崇禧前面的那輛小車,在他的親眼目睹之下,脫軌翻滾到了山谷,最後只剩下一連串慘叫。

說時遲那時快,白崇禧的司機見狀,在車頭即將墜入峽谷之際,一把將白崇禧推出車外。

而白崇禧在山坡上翻滾了好幾米,幸運逃生,而當司機的火車墜入山谷之時,白崇禧也從夢中徹底驚醒。

白崇禧與兒子

此時的白崇禧心中似乎有些斷定,卻也不再對蔣中正抱有「假以時日,委以重用」的幻想。

此後,白崇禧再也沒有爬山、觀水、野外露營的想法,他生平唯一一件消遣事,便是不斷地交女朋友。

如此,蔣中正見上一次的意外也沒能將其結果,只好命谷正文尋找機會,在白崇禧的生活上下手。

一日,谷正文見到白崇禧的家庭醫生,正匆匆忙忙地向白家趕去,便在遠離白家不遠處將其攔截。

見醫師慌張失色,便有意問起,白崇禧所患何病,至於其如此緊張不堪。

醫生十分惶恐,一方面是身為家庭醫師不洩病人隱私的職責,一方面又害怕持槍的便衣軍官。

谷正文

“沒什麼,就是一些補藥,年紀大了難免要用到”,醫生支支吾吾地說罷,谷正文便心知肚明。

於是,在穀正文的威逼利誘之下,這位家庭醫生便鬼使神差地給白崇禧使用了過量藥劑。

如此一天兩天是看不出任何破綻的,但是過於消耗自己的精氣神,便會有暴斃的可能。

就這樣,不出半個月,白家就傳來了白崇禧凌晨一人躺在床上停止呼吸的事。

而終日裡「陪伴」他就寢的女護工,此時也忽然不知所踪,而後茶餘的功夫,蔣中正便得知這一「捷報」。

整整17年,白崇禧在台灣受盡委屈,且多次虎口求生,最終還是落到死無對證的下場。

白崇禧去世

如此說來,蔣中正也是臥薪嘗膽,只可惜卻將功夫都用在了個人矛盾之上。

以至於在歷史的關鍵時期,錯過了與我黨握手言和的機會,如此便為歷史留下一重大難題。

要不說,做人得有格局,個人之間的恩怨,說到底是才華和本領的參差不齊而導致的終極摩擦。

身為黨內人,應該在歷史發展的潮流當中,尋求和平發展的機會,而不是搞“內訌”,搞“復仇”。

反觀大陸對國民黨戰犯的處理方式,蔣中正此舉,無疑是背離了君子之舉。

儘管海峽兩岸都不相信白崇禧的過世是個意外,可從表面上看,似乎也找不到任何「加害」的痕跡。

白崇禧嗣

當李宗仁聽見了老搭檔白崇禧的暴斃消息之時,也無比惋惜地替他感嘆:「過於天真,難免一死」。

但白崇禧的兒子卻不認為其父之死與蔣中正有關,不知是不是為了保住父親一生的顏面。

再或者是為了替父親不明智的台灣之行作辯護,而不願承認白崇禧在政治選擇上不夠敏銳。

儘管明眼人對白崇禧的離奇之死都表現出深刻的懷疑,而只有白家人不願意過多揣測。

即使有些書籍在記錄白崇禧去世之時與其子描述得多有出入,可白家人終究不肯深入追究。

想來也是在台生活安逸時間過久,對於政治的不敏感度已經麻痺了白家的一家老小。

以至於他們還在替蔣中正辯護:「如果是他殺的,為何還要出席父親葬禮,這也太過分了」。

蔣中正出席葬禮

筆者大膽地猜測,如果白崇禧之死與蔣中正脫不了乾系,可畢竟是“暗中作梗”,難不成連葬禮都不敢去?

正因為蔣中正要“證明其身”,面對攜手作戰多年的老部將突然離世,不參加葬禮,難道不會引人猜想嗎?

儘管白崇禧的兒子所言,甚少有人認同,但說到底那是人家的家務事。

旁觀者儘管在當時的政治層面多言一二,至於白家後代如何看待此事,那隻代表白氏家族的態度。

畢竟,白崇禧原本有機會可以和李宗仁聯手,推動兩黨的進一步合作,可惜他沒能把握機會。

白崇禧葬禮

這是白崇禧的悲哀,也是歷史的悲哀,幸好新中國在共產黨的領導下愈發壯大。

那些歷史遺留下來的問題,早晚會在國人地見證下和共產黨地領導下迎刃而解。