書法史上有「楷書四大家」這一說法,它指的是唐代的歐陽詢、顏真卿、柳公權和元代的趙孟髟。趙氏能夠跨越幾百年,與歐顏柳並列,難免讓人產生疑問,因此唐朝的書法牛人太多了,而「唐楷」又代表了楷書的最高成就,怎麼就不能從這一朝代再找一個人,湊齊四個呢?

因此,網路上不斷有人提出虞世南、褚遂良、李邕、徐浩等都可以取代趙孟髟,進入“楷書四大家”,並質疑趙完全是“湊數”“名不副實”。要說清楚這個問題,我們得了解一下「楷書四大家」這說法的形成。

毋庸置疑的是,這說法的形成最早不會早於元代。歐、顏、柳三人在唐末就開始被一同提起:「凡書通即變,王變白雲體,歐變右軍體,柳變歐陽體……顏真卿等,並得書中法,後皆自變其體,以傳後世,俱得垂名。

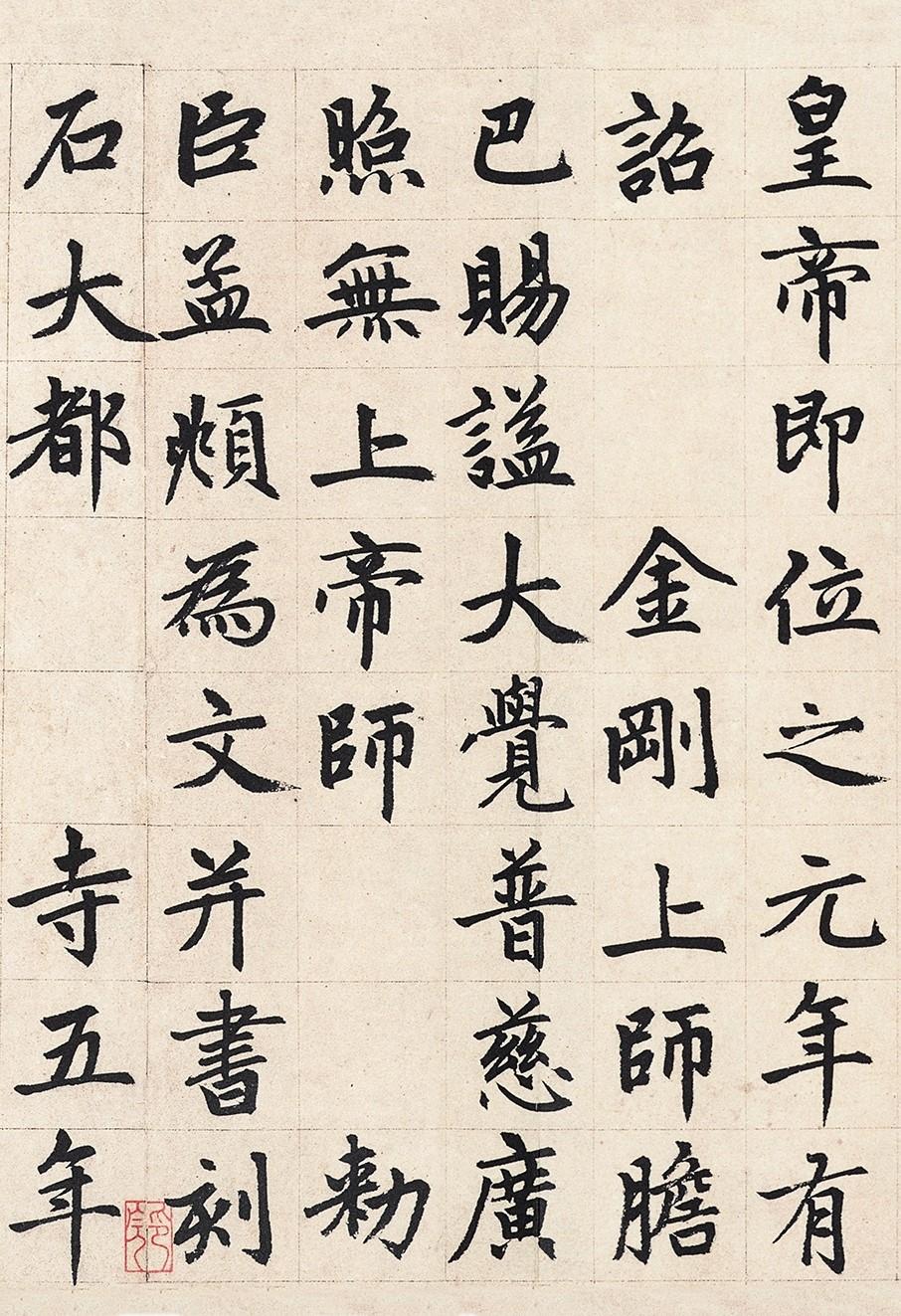

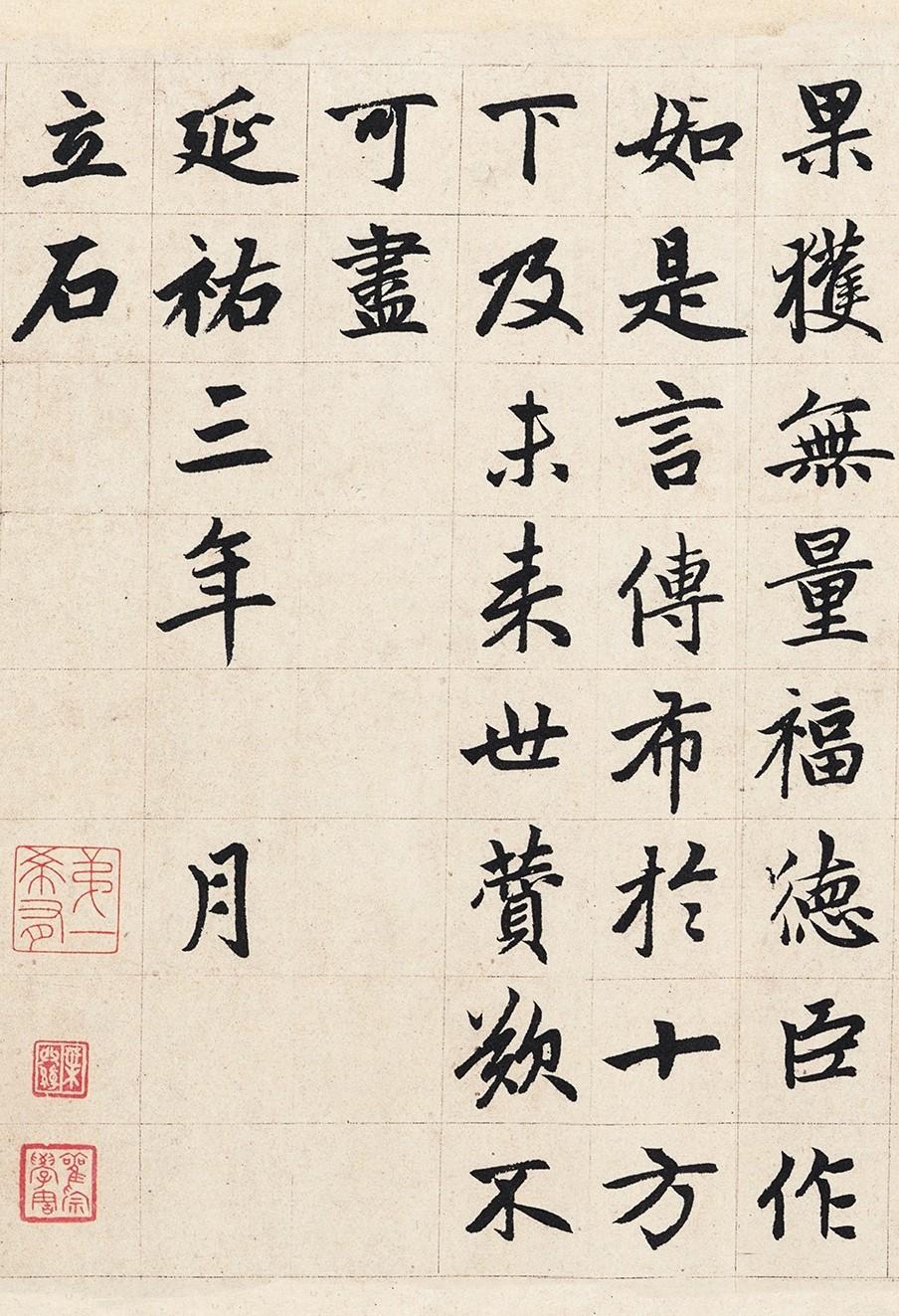

元代以後,趙孟鬢的影響力越來越大,但書壇對他褒貶不一,直到清代末期,“歐顏柳趙”的說法才最終形成,一方面是趙體字在文人士大夫群體中的應用,再者就是趙體對「館閣體」書風的滲透。

康有為就說:「蓋以書取士,啟於乾隆之世……嘉、道之間,以吳興較弱,兼重信本……歐、趙之後,繼以清臣,昔嚐見桂林龍殿撰啟瑞大卷,專法魯公,筆筆清秀。

他詳細說明了「楷書四大家」在清末的應用與融合,而到了20世紀,這一說法逐漸推廣起來並延續至今,當時的報紙《申報》就說:「毛筆所以在以前能被中國人普遍採用,是因為那時我們中國人生活簡單……生活太空閒,當然不妨練練'歐柳顏趙'以養性,或許還有成為書法大家的希望。

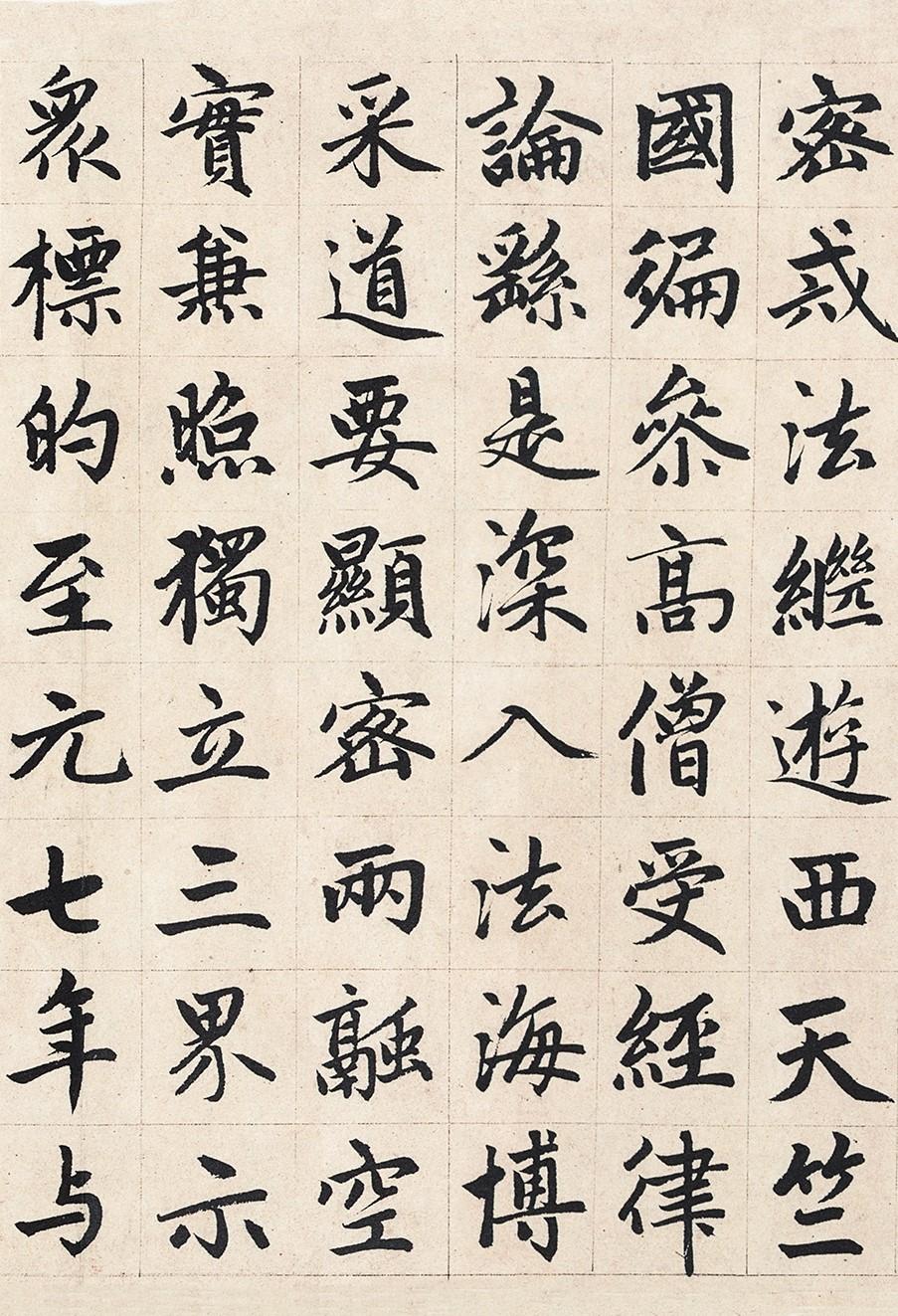

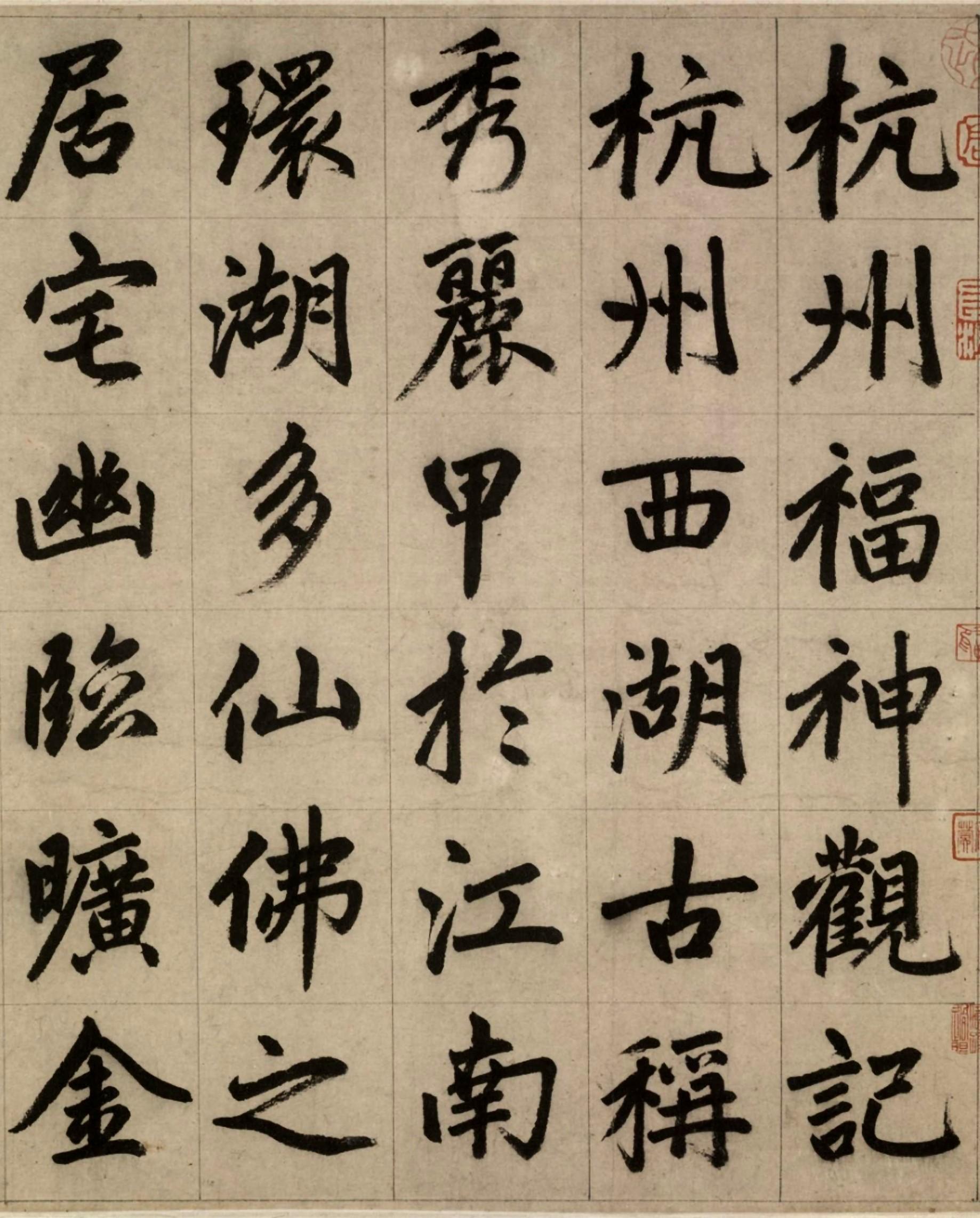

再到建國以後,凡是介紹楷書、示範楷法,也基本上是從歐顏柳趙四家入手了,比如白蕉、王學仲、歐陽中石的著作。那麼,趙孟頫的楷書高明之處在哪裡呢?答案是他發現了寫好楷書的一大秘訣,就是簡化,順應了時代發展的大趨勢。

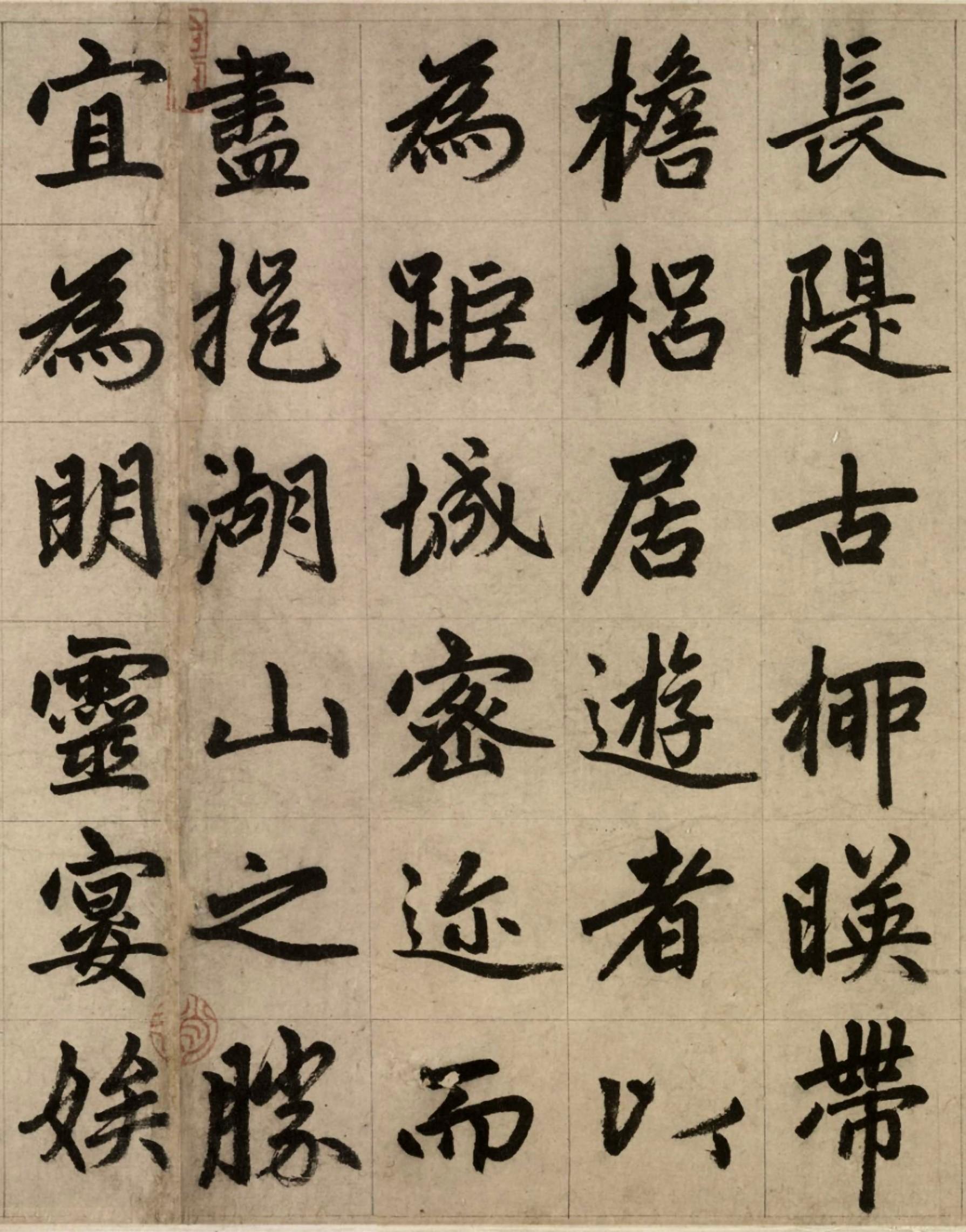

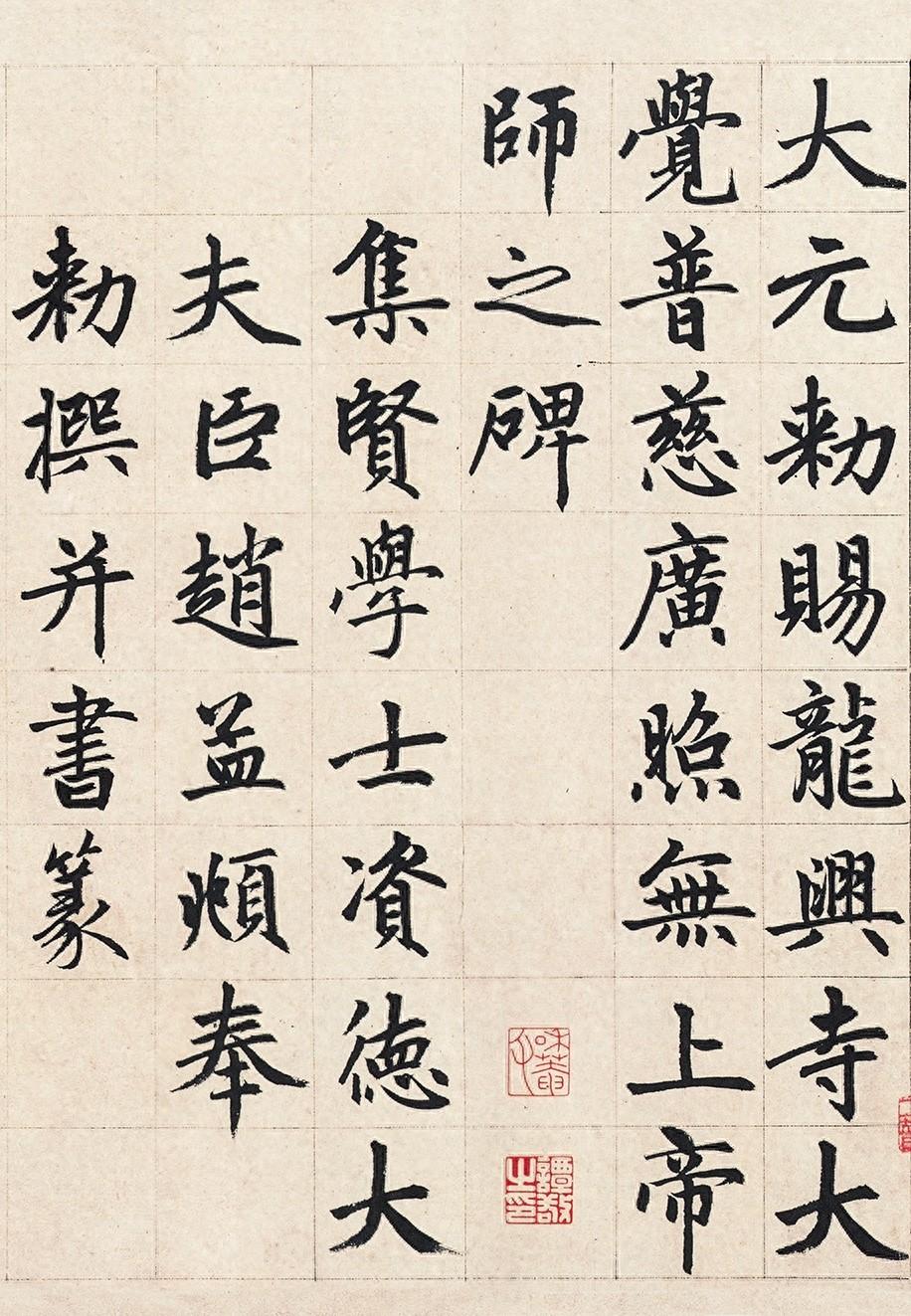

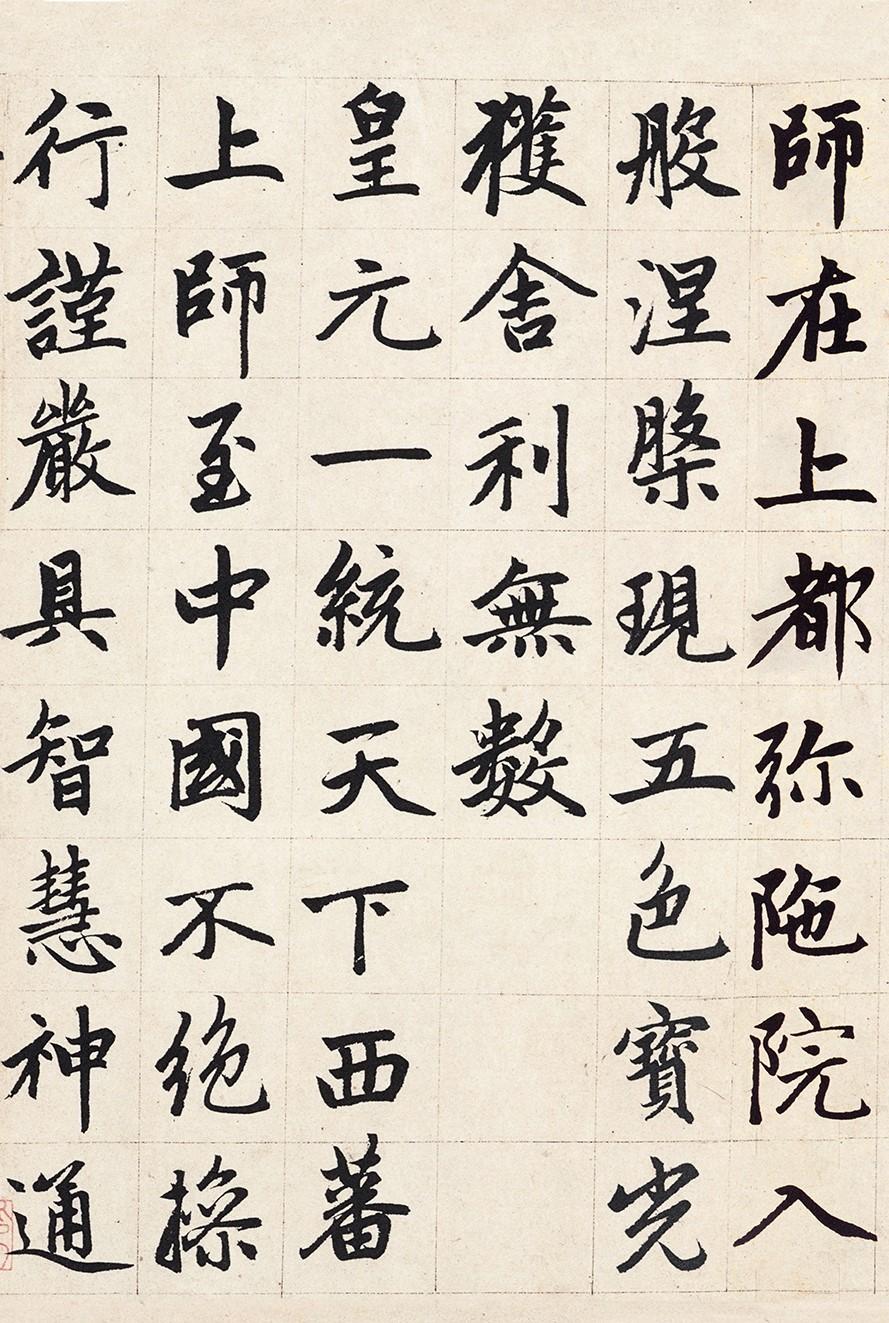

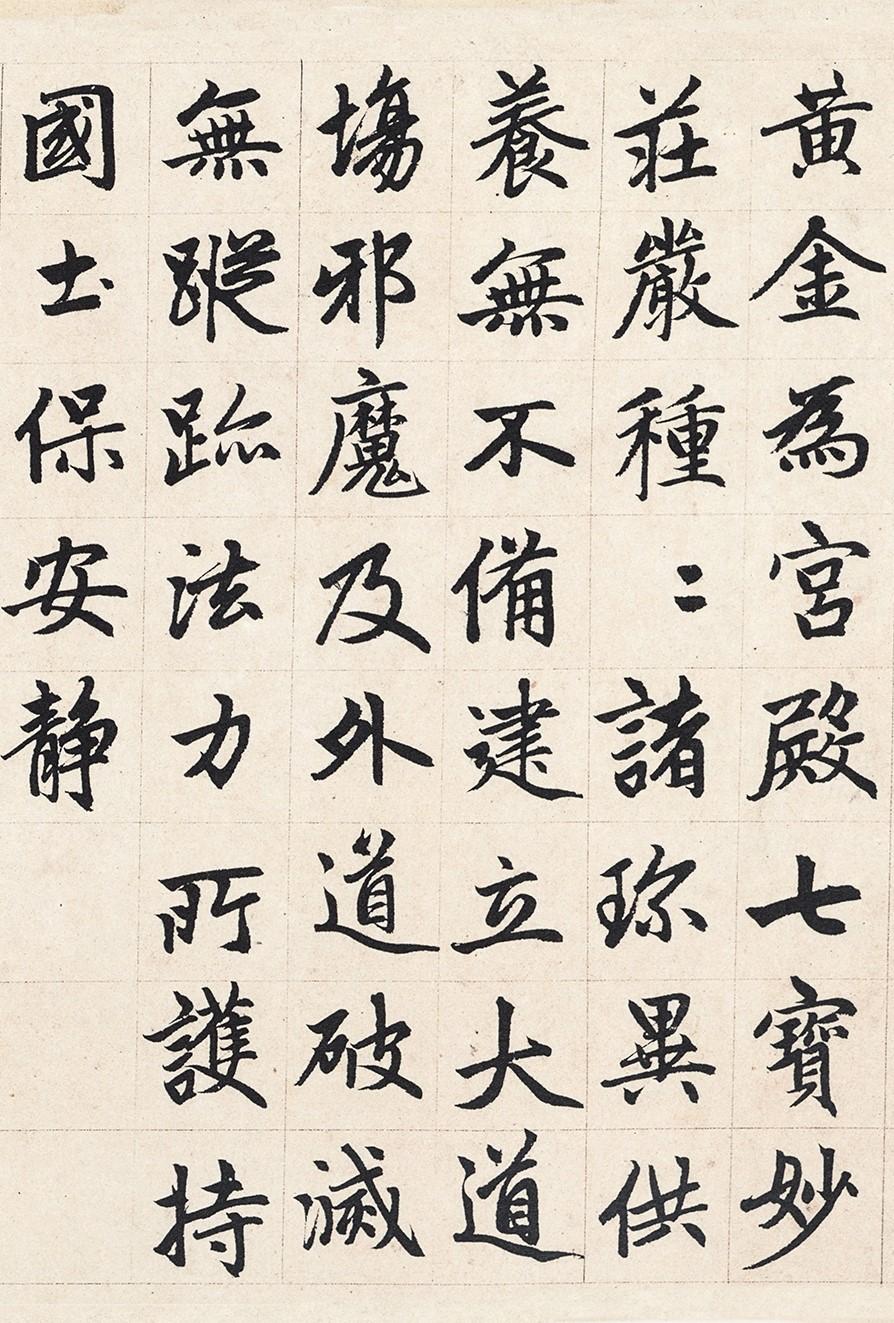

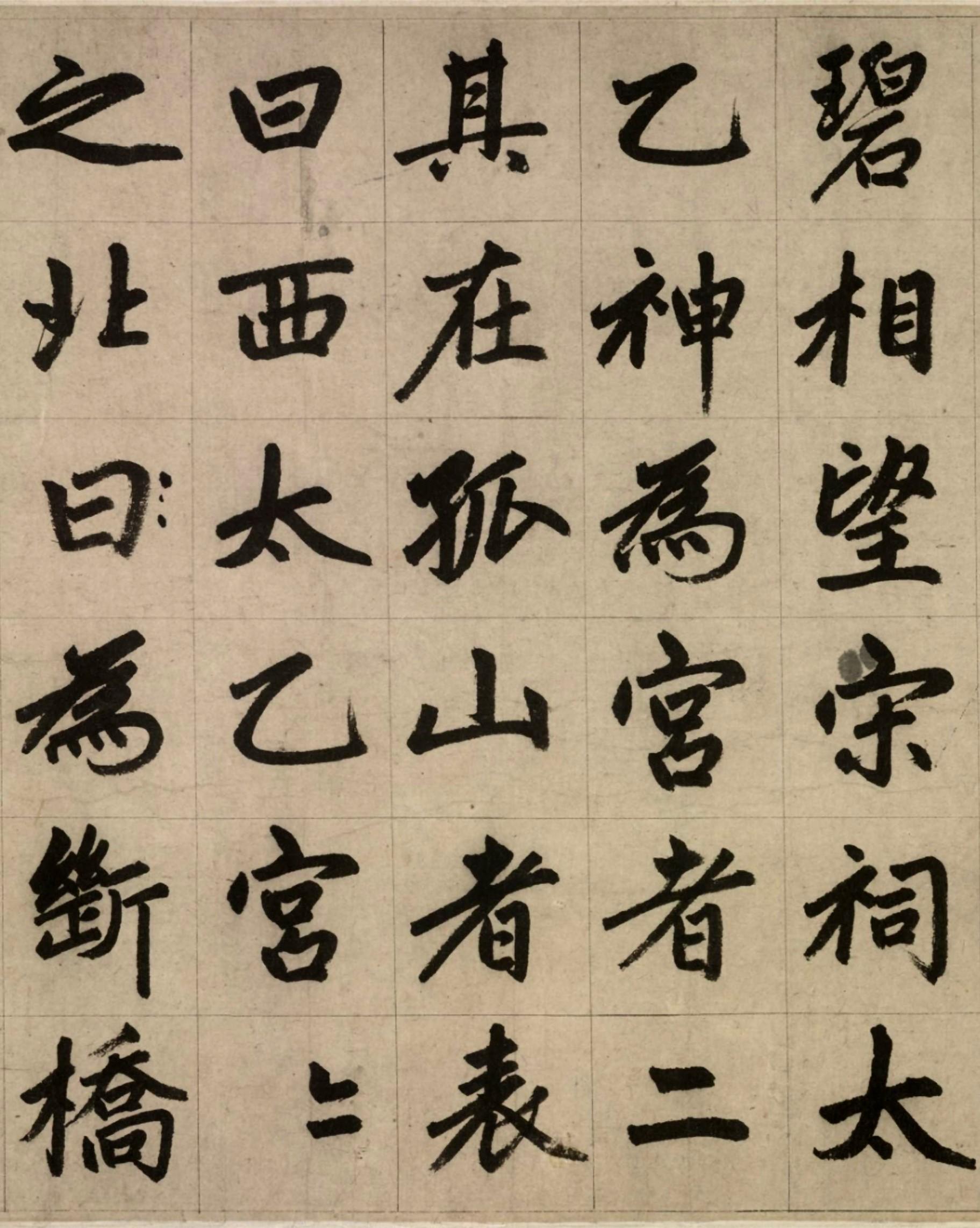

中國文字的發展,從甲骨文、金文再到隸、楷、行、草,其發展方向是書寫不斷標準、統一和通用化,易學、易識、易用。趙孟頫的楷書融合行書筆意,以王羲之、李鄒法度為根基,用筆細膩圓熟。學趙楷非常容易上手,而在他的《近來吳門帖》中,自述能日書萬字,這樣的速度,整個書法史恐怕也沒有幾個人能比。

趙孟髟的楷書要法度有法度,要韻味有韻味,非常符合東亞美學,還能兼顧書寫速度,繼往開來、化古為今,能位列“四大家”,絕非浪得虛名。