黃郛(1880年-1936年),原名紹麟,浙江紹興人,早年留學日本。曾任滬軍都督陳英士的參謀長兼二師師長,後策劃浙江獨立,起兵反袁。 1921年赴歐美考察經濟,並以中國代表團顧問身分參加華盛頓會議。北京政府時期曾署理外交總長,國民政府時期擔任外交部長。但每次最長任職時間僅4個月短的只有3個月。

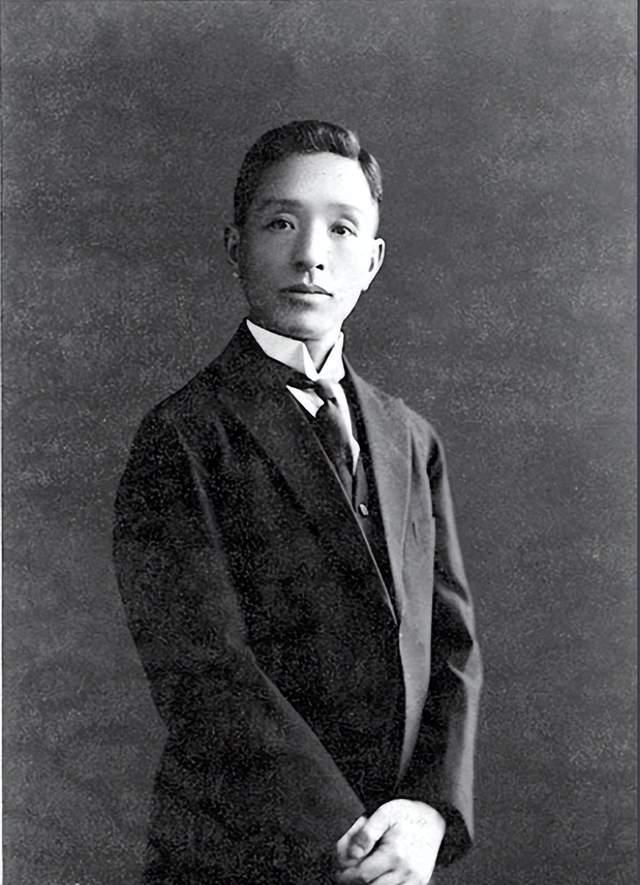

黃郛

投筆從戎,辛亥成勇士

黃郛,原名紹麟,字膺白,號昭甫,1880年3月8日(清光緒六年正月二十八日)生於浙江紹興。黃郛7歲時,父親過世,家境破落,被迫隨母遷居杭州。因家貧,只好到慈善團體開辦的類似私塾的同善堂讀書,一邊讀書一邊幫助母親維持家計,1896年補錢塘縣學生。

黃郛天資聰慧,母親對他要求又格外嚴格,家道的中落更迫使其發憤讀書,故學業優異。而當時日益深重的國難則激發了他的報國之志。黃郛的青年時代正是近代中國最屈辱的年代,同時也是資產階級改良運動由興至衰的時期,這些(尤以梁啟超的尚武言論)都給年輕的黃郛以影響。 1904年,他以黃郛名報考浙江武備學堂,以名列榜首被錄取。 1905年,黃郛受清政府的選派赴日,入東京振武學校學習軍事,成為同年8,000名留日學生的一員。是年8月,傾向革命的黃郛參加了孫中山創立的中國同盟會並負責控制會員名冊。他到處奔走,積極勸導進步青年學生加入這一革命團體。 1907年,在發展會員的過程中,先後與他的浙江同鄉蔣介石、陳其美相識,三人甚是投緣。隔年,他轉入日本軍事測量學校繼續學習,於1910年學成歸國,在清政府軍諮府測量部任職。

武昌起義後,黃郛、蔣介石分別從北京和東京趕赴上海助陳其美起義。三人指天為誓結為“盟兄弟”,黃、蔣二人受陳派遣,於10月底前往杭州策劃起義,以配合上海起義。 11月4日上海起義勝利後,形勢嚴峻:從內部來看,參加起義的隊伍成分複雜,各種力量不能團結一致,派系林立,缺乏統一的領導和指揮;從外部情況看,兩江總督張人駿、江寧將軍鐵寧、江南提督張勳等人在清廷支持下正在招兵買馬,準備鎮壓革命。擺在革命黨人面前最迫切的任務就是統一力量,組成一個指揮機構來應付情勢。 11月6日,上海各界舉行商議大會,黃郛等建議迅速成立都督府,被眾人採納,但在都督人選上卻發生了嚴重的分歧,就在這時,黃郛拔出手槍站起來力陳推薦陳其美的原因,反對派也拔出槍來,一時劍拔弩張,眾人經過再議,終於接受黃的意見推舉陳其美為都督,同時滬軍都督府成立,黃被任命為參謀部長。他全力協助陳其美招募軍隊,迅速編練了滬軍第二師(後改為陸軍第二十三師),自兼師長,隨後陳、黃的軍隊再立新功,會同其他義軍光復甦、浙,並在聯軍攻克南京時出力甚多。上海起義的勝利和南京的光復對於革命情勢的發展作用極大。

南京臨時政府成立後,黃郛被委以兵站總監。不久,孫中山辭去臨時大總統,黃郛所在的滬軍都督府併入江蘇都督府,他也改任江蘇都督府參謀部長,負責處理留在津浦鐵路沿線的北伐軍諸路的遣散工作。他先主動解散自己兼任師長的第二十三師,又依序解散其他部隊,數月之內將滬寧地區各路軍民解散完畢,並辭去本兼各職。黃郛的行動適應了袁世凱的需要,不久又接受了北京政府令其出國考察的成命,但卻因宋教仁血案而未能成行。

海外遊歷,居津著書立說

宋案發生後,孫中山力主“武力討袁”,而黃興、陳其美等則主張“法律倒袁”。從北京回到上海的黃郛附議於後者,他認為革命黨已將政權交給袁世凱,諸領袖相繼退出要職,以實力而言,武力解決並無把握;而且認為“共和締造艱難”,國家不堪再有內戰,故主張慎重之說。正當革命黨人爭論不休時,袁世凱早已準備就緒並率先向革命黨人進攻了,革命黨人倉促應戰,是為「二次革命」。在情勢的逼迫下,黃郛參與了陳其美在上海組織的反袁鬥爭,失敗後同黃興等人因受通緝逃往日本。袁世凱的刀槍之舉反而堅定了孫中山等革命者「非去袁不可」的決心,黃郛卻退下陣來,並極力勸說好友陳其美不要從事反袁活動,之後便急忙離開日本,走「自己的路」去了。

離開日本後,黃郛先赴南洋,一年後到美國,潛心於第一次世界大戰的考察。 1915年底,黃由美國回到上海,後移家天津,直到1921年。這段時期,黃郛雖標榜自己不加入任何團體,不附和任何主義,不聞窗外之事而專心潛研,實則積蓄力量再涉政壇。一是他在1918至1919年間,以其考察所得寫成《歐戰之教訓與中國之將來》和《戰後之世界》二書出版,擴大了自己的影響。在書中他提出,民國以來屢喪自強之機,其因皆在於內戰,所以他「尤痛心疾首於內戰」;一戰結束後,全球商戰開始,中國將成為眾矢之的,國人不覺必亡。該書在社會上引起一定的迴響。二是“以文會友”,同一些北洋政客如政學系頭目張紹曾、張耀曾等過往甚密,擴大政治關係網。第三是抓住時機顯露自己。 1918年徐世昌上台,英美提出南北議和.國內亦出現了要求結束混戰、實現和平的呼聲,黃邪便與張紹曾、張耀曾等人組織全國和平聯合會,打出用輿論促和平的旗號來迎合。

參與北京政變

經過幾年的苦心經營,黃郛終於抓住機會涉足北洋政壇了。 1921年,他因代徐世昌起草《戰後中國》一書被任命為中國經濟調查委員會委員,赴美考察。到美國後,又被北洋政府聘為顧間,與中國代表團一起參加華盛頓會議。 1922年經歐洲回國。 1922年9月,內閣總理王寵惠任黃郛為督辦全國財政會議議事。 1923年,黃郛入密友張紹曾內閣,署理外交總長,在此任上,留下了他外交生涯第一筆光彩和不光彩的記錄。上台後不久,他就照會日本大使,要求廢除「二十一」條,頗受外界讚賞,此光彩也。其時,法國公使傅樂猷要求北京政府以金法郎償付庚子賠款,張內閣決定接受此要求並呈請總統批准,但並未徵求國會的同意,2月10日,黃郛秉承內閣意見,簽署文件並照會法公使,同意法國的無理要求,這便是哄動一時的金法郎案。這種賣國行徑自然遭到國人的痛斥和輿論的抨擊,黃郛被迫辭去外交總長職務。隨後又歷任高凌霨、顏惠慶內閣教育總長。黃郛這段期間的上上下下、出出進進都是在北洋各派系的爭鬥背景下進行的,他又無強有力的後台,只能忍氣吞聲,稱其為政治應聲蟲並不為過。

1923年,黃郛經張紹曾介紹,與駐紮在北京南苑的陸軍檢閱使馮玉樣相交並成為知己。曹餛當上賄選總統後,全國一片反對之聲,黃郛乘機鼓動受直系排擠的馮玉祥推翻曹、吳的統治。 1924年9月,第二次直奉戰爭爆發,馮玉祥認為時機成熟,便策劃政變,黃郛坐鎮京師,為馮聯絡各種力量,傳遞消息,直至親自起草通電文稿,為參加軍政會議出謀劃策,從頭至尾參與了這次政變。 10月23日,馮率部進入北京,囚禁曹餛,控制了北京政府。黃郛因是馮發動政變的內幕人物,出力甚多,便在張紹曾的推薦和馮玉祥的支持下組成攝政內閣,代理內閣總理,兼任交通、教育兩部總長,11月1日走馬上任。 11月3日起又以代理總理身分攝行總統職權。 11月5日,他主持的國務會議,透過《修正清室優待條件》的議案,鹿鍾麟據此將清廢帝溥儀逐出紫禁城,這是只存在了23天的攝政內閣做的唯一一件有進步意義的事。

民國成立時,訂有《清室優待條件》。據此,清廢帝溥儀仍居紫禁城,沿用宣統年號,發布諭旨,依然是一個小朝廷並成為復闢的禍根,許多人雖痛恨又奈之不得。將溥儀驅逐出宮後,攝政內閣下令組成清室善後委員會,對故宮保存的歷代文物進行了清點、整理和保管。毫無疑間,此舉是具有進步意義的政治行動,完成了辛亥革命應做而未做的一件大事。周恩來稱馮、黃「趕走溥儀」的行動是「人所不敢為」的有成就的進步行為。但黃郛的攝政內閣是一個過渡性質的政權,不僅為奉系所不滿,各省直系軍閥也都通電不承認這個政府,也不為帝國主義所容,黃郛設宴招待外交官竟遭謝絕。馮玉祥為時局所迫,於11月24日與張作霖一起迎段棋瑞出任中華民國臨時執政,執行政府職權。黃郛政治生涯中「最輝煌」的時光竟是如此短暫,他不得不辭去所有職務,打道津門了。

委曲求全,「寇準」損國

閒居一段時間後,黃郛把他的政治目光轉向了中國的南方,很快他就發現了東山再起的機遇,他的「盟弟」蔣介石正在崛起。 1926年11月,蔣介石率軍進入南昌後,派張群持密信約黃郭南下,黃便義無反顧地投奔蔣介石了。蔣起用黃的意圖很明顯:黃郛在上海、江浙一帶有很多關係,又與馮玉祥為摯交,留學日本且遊歷歐美,可謂見多識廣;在北洋政府裡先後為官,與列強有很廣泛的接觸,做事周密又能言善辯,可謂助蔣聯絡關係尋求支持的最佳人選。 1927年1月,蔣、黃南昌會面後,黃便開始為蔣效犬馬之勞了:入上海密為佈置,拉馮玉祥、閻錫山共同反共。 「四一二」政變後,蔣介石在南京建立國民政府,其財政基礎不牢,上海金融界、企業界對南京政府態度未定,黃郛便四處奔走,勸上海方面支持蔣介石,投桃報李,7月蔣任命黃為上海特別市第一任市長.1927年8月,蔣介石下野,黃亦同時退場。 1928年蔣介石重新上台,2月6日招回黃郭任南京政府外交部長。

黃郛完全秉承蔣介石親帝、妥協的外交方針,在處理「南京慘案」和對待「濟南慘案」上表現得尤為突出.1928年3月30日,黃郛與美國公使馬慕瑞簽訂解決南京事件的協定,這項協定不僅將事件起因誣加在中共身上,還向美表示“歉意”,願“賠償損失”,承認美砲轟南京是“保護美僑生命”,而對中國軍民2000多人的傷亡隻字不提,所以美方認為黃郛所開的條件甚合美意。這樣屈辱的協定,國民政府和黃郛為首的外交部卻將之吹噓為外交上的勝利,接著又與英法等國達成同樣的協定。在國民黨發動對張作霖的“北伐”途中,日本帝國主義在濟南製造“五三”慘案,當時黃郛與蔣介石都在城中.黃建議蔣“忍小憤以就大謀”,率部繞道北上,又受蔣指令回到南京,催促政府將日軍強佔濟南的事件提交國聯解決,而任日軍屠殺我濟南百姓。日軍暴行和國民黨妥協賣國的外交政策激起了全國人民的強烈反對,黃郛為逃脫責任,不得不引咎辭職,跑到浙江莫干山,過起“精修佛典,修身養性”的生活來,並一再聲稱不再染指政治.然而他心中並無“佛”,仍在惦念著再度出山。這段期間(從辭職到1933年)他與國民黨的要員張群等人書.信往來不斷。

1932年,蔣介石在《淞滬停戰協定》簽訂之後,正式將「攘外必先安內」作為處理內政外交的基本國策,置民族危亡於不顧,「專心一志剿共」。黃郛多次向蔣介石密陳己見,對蔣之政策表示支持,並於1932年再出江湖,到上海創辦“新中國建設學會”,為蔣介石的不抵抗政策搖旗吶喊。

到1933年,再度下野的蔣介石重掌國民黨的大權,此時華北危機日益嚴重,日軍已入侵山海關,佔熱河,逼平津.在這種形勢下,蔣介石急召黃郛商量對日政策。 5月初,蔣設立“行政院駐北平政務整理委員會”,委派黃郛為委員長,令其北上“安定華北人心”。蔣委黃以重任,不僅因為二人是「金石交期,不膏手足」的盟兄弟,更重要的是蔣認為黃郭具有「忍辱負重,誠非常人所能堪」的性格,最能領會和執行「委曲求全」這一外交方針.黃郛也知北上「不光是跳火坑,簡直是拆火巷”,但他還是在得知蔣介石、汪精衛的本意和日本的意圖及許諾舊允黃去便可讓步)的前提下,冒天下之大不題,帶領殷同、殷汝耕等一批親日派,於5月14日兼程北上就職。 5月 22日,黃在北平與日方代表徹夜密談,達成協議,寫成《停戰案概要備忘錄》。 5月30日,黃派北平軍分會總參議熊斌與日本關東軍代表岡村寧次在塘沽開始停戰談判,31日,最終根據黃郛與日本達成的原則性協議簽訂了喪權辱國的《塘沽協定》,致使華北門戶洞開,日軍可以隨時進佔冀察,直取平津了.其後,蔣介石又指派黃郛和日軍可以隨時進佔冀察,直取平津了.其後,蔣介石又指派黃郛和日軍進行了接收區以及與之相關的關內外通車通郵的塘沽善後談判。在談判中,以蔣介石為首的南京政府和以黃郛為首的華北當局,堅持“不簽字,不換文”,企圖來逃避國人的指責,黃郛也曾一度要求日方取消《塘沽協定》,但南京政府對日外交的總方針是委曲求全,黃郛在談判中忍氣吞聲可謂“委曲”,但終不能求全,還是於1934年5月和12月兩次與日本達成協議,又變相地承認了偽滿洲國。雖然國民黨方面有人認為黃郛的外交起到“穩華北,為國家爭到數年充實國力的時間”的作用,故而譽其為“今日寇準”,但事實卻是這位“寇準”在損國.黃郛在華北一系列的媚日投降外交,遭到了全國人民的唾罵,他只好於1935年春託病再度躲進莫干山,後蔣介石一再要其出山,終未喚出,他也不願再作蔣的替罪羊了。 1936年12月6日,黃郭因肝癌在上海去世。