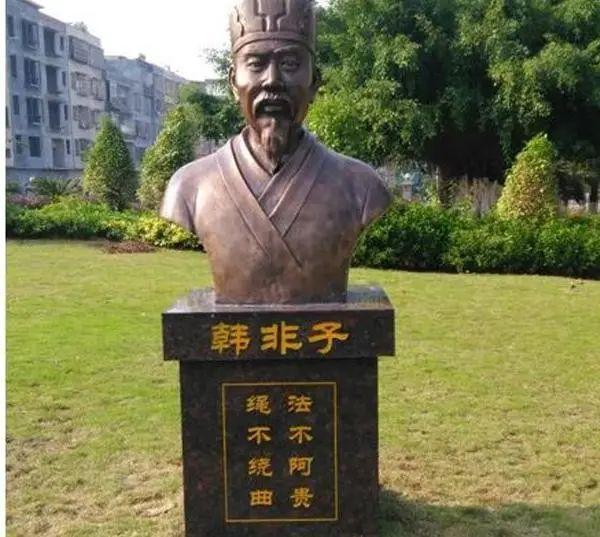

韓非,又稱韓非子,戰國末期韓國新鄭(今屬河南)人。中國古代思想家、哲學家和散文家,法家學派代表人物。

< section style="margin: 0px;padding: 3px 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box;overflow-wrap: break-word !important;display: flex;justify-content: space-between;align-items: center;visibility: visible;" >

韓非是法家思想之集大成者,集商鞅的「法」、申不害的「術」和慎到的「勢」於一身,將辯證法、樸素唯物主義與法融為一體,為後世留下了大量言論及著作。韓非是戰國末期帶有唯物主義色彩的哲學家,是法家思想之集大成者。韓非目睹戰國後期的韓國積貧積弱,多次上書韓王,希望改變當時治國不務法制、養非所用、用非所養的情況,但其主張始終得不到採納。韓非認為這是「廉直不容於邪枉之臣。」便退而著書,寫出了《孤憤》《五蠹》《內儲說》《外儲說》《說林》《說難》等著作。在這些文章中,韓非重點宣揚了法、術、勢相結合的法治理論,達到了先秦法家理論的最高峰,為秦統一六國提供了理論武器,同時,也為以後的封建社會時期君主專制制度提供了理論基礎。

韓非的法治思想是以進化的歷史觀作為推行法治的理論基礎,以建立一個統一的君主集權的封建國家作為奮鬥理想和目標,以“以法治國”作為他思想學說的核心,以唯物主義的認識論作為他觀察事物和鬥爭的武器,它們有機聯繫,渾然一體,構成了韓非的比較完整的思想體系。韓非第一次明確提出了「法不阿貴」的思想,主張「刑過不避大臣,賞善不遺匹夫」。這是對中國法治思想的重大貢獻,對於清除貴族特權、維護法律尊嚴,產生了正面的影響。

儒家講究“禮不下廬人,刑不上大夫”,而以韓非為代表的法家更把它發展成法律面前、人人平等。法律即使是對高貴的人,有權勢的人也不徇情。

韓非主張以法為教,意思是除了製訂法律以外,還必須要宣傳法律,普及法律知識,讓廣大人民群眾遵守法律,運用法律,使整個社會形成「知法、懂法、守法」的良好風氣。以法為教是秦代施行政策,加強思想法制,鞏固中央集權的標誌之一。

韓非的法治思想適應了中國一定歷史發展階段的需要,在中國封建中央集權制度的確立過程中扮演了一定的理論指導角色。在韓非死後,各國國君與大臣競相研究其著作《韓子》,秦始皇在他的思想指引下,完成統一六國的帝業。韓非法治思想在後世有一定的現實意義,特別是其「法、術、勢」結合的理論。韓非「以法為本」的主張得到現實的實踐,成為當代的主流思想。

韓非之學成為法家,其最高理想為“君無為,法無不為”,認為法行而君不必憂;臣不必勞,民但而守法,上下無為而天下治。但其學說過於尊君,為後世所詬病。

< section style="box-sizing:border-box;margin: 0px auto;padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;overflow-wrap: break-word !important;width: 30px;">