一個人,一個組織,如何跟上時代?

趕碳號決定寫李東生,這著實是一件令人頭痛的事。四十年來,包括一些著名財經作家和商學院在內,無數人已將他定義過無數遍。

當代企業家中,李東生並不能算是最成功的,卻是最積極樂觀的一位。多種複雜因素疊加,經濟下行壓力變大,企業凋敝,社會浮躁,人心焦慮。有人保持沉默,有人保持憤怒,有人提前退休,有人潤之大吉,但也有人,仍然立在潮頭,保持前行姿勢。李東生,無疑就是最後這類人。

一個見證並參與改革開放歷史進程的人;

一個從強週期產業轉戰到另一個強週期產業的人;

一個將全球化、科創、資本、房地產、金融等等手段同極致應用在製造業的人。

在百年未有之大變局中,李東生作為企業家的思考與作為,可能更具現實意義。無論順流逆流,他都只立在潮頭,不曾退卻。這些的價值,甚至超越了TCL這家企業本身。

01週期劫:失之東籬,收之桑榆

李東生,1957年生於廣東惠州東江邊,以此命名「東生」。

1978年,李東生考上華南理工,同期的還有陳偉榮和黃宏生,三人日後分別創辦了TCL、康佳和創維,人稱「華工三劍客」。 1982年,李東生加入TCL的前身-TTK,自此和TCL走過40年,如今終於修成中國製造一極。

然而,就在最近,TCL科技最近爆雷了。

7月14日,TCL科技發布半年度業績預告:今年上半年營收840億~855億,年增13%~15%,但歸母淨利為6.5億~7.5億,年減89%-90 %,扣非淨利虧損,更是為負的5.6億~6.6億,較去年同期下降110%~112%。

今年一季報,TCL科技營收406億,年增26%,歸母淨利為13.5億,年減44%,扣非為6.1億,年減-71%。

這也意味著,TCL科技在今年第二季的三個月中,主營業務一下子淨虧了12億。

公司公告解釋,下游消費終端需求疲軟,半導體顯示器產業處於週期底部,主要產品價格均大幅低於去年同期。

TCL科技的業務收入有一半來自半導體顯示,主要是LCD面板。這是一個強週期產業,賺錢時很瘋狂,虧錢時同樣讓人發瘋。去年,TCL科技實現淨利150億,創下歷史最佳紀錄,其中主營業務利潤貢獻了近70%。

和TCL科技並稱為LCD面板雙雄的京東方,在今年第一季營收505億,年比與去年持平,扣非淨利35億,年減為23%。

半導體顯示器產業,是一個大投入、重資產、快速迭代的產業。截至2021年底,京東方已累計投入了5500多億,已有的、在建的、規劃中的生產線多達20多條;TCL旗下的華星光電也累計投入了2600多億,佈局了9條面板生產線、5大模組基地。兩家企業總共8000億的投入,歷經十多年努力,終於拿下40%的全球市場份額,打敗長期壟斷這個市場的韓國三星和LG。

然而,今年以來,面板雙雄成了面板“雙熊”,外戰剛止,內戰又起,而TCL科技顯然更“熊”一些。

李東生也有好消息。

在2021年及TCL科技並表的TCL中環,正處光伏產業上行週期,今年上半年營收年增76%~87%,約310億到330億,歸母淨利更是年增93%~ 106 %,約28.5億~30.5億。

TCL科技去年收購的ST奧馬哈,今年上半年業績也不錯,淨利年增了149%~173%。

2004年,TCL併購湯姆遜和阿爾卡特,讓李東生「一敗成名“,讓TCL差點中國商業史的圖譜上消失。

假設李東生沒有頂住壓力和質疑,力排眾議,收購了華星光電,躋身LC D面板巨頭,那TCL淪為一家平庸的邊緣化家電企業,也是大概率的事。

同樣,如果沒有兩年前,TCL對於中環股份的併購,這一輪危機,李東生可能未必能挺得過去。

或許,正是意識到LCD產業所蘊藏的強週期風險,李東生才居安思危,在兩年前競標時一手多舉了5個億,以125億力壓華發、IDG資本,一舉拿下中環100%股權。

不管怎樣,現在都算是「收之東籬,收之桑榆」。

即使如此,李東生的挑戰仍然艱鉅。

TCL中環在TCL科技的營收中,截至今年一季報佔比僅三成左右。而且,TCL中環所在的領域,同樣是強週期產業。隨著光電裝置容量不斷上升,上下游擴產、達產提速,矽片產能的過剩,理論上也只是一個時間問題。

依照華星光電所在的LCD產業的週期率,過往每一輪低谷,都會持續三年左右。目前景氣的光電週期,能不能支撐三年,值得懷疑。

如果兩個強週期產業都處於上升期,那麼李東生無疑會收穫戴維斯雙擊,好上加好。但如果這兩個強週期產業不幸撞到一起同時下行,那就是戴維斯雙殺。不知現在已經背負1950億負債、資產負債比率超60%的TCL科技,有沒有足夠厚的安全墊、過冬棉襖?

TCL身處的兩個產業中,李東生都有超級競爭對手。 LCD有京東方,創辦人叫王東昇。光電產業有隆基,創辦人叫李振國。兩個對手,就連姓氏、名字,和李東生都有些許巧合。但說到競爭,還有比家電製造業更慘烈的事嗎?

做企業,從來就不是一件輕鬆的事,在製造業長跑了整整40年的李東生,看慣生死,多次渡劫,也無懼挑戰。

02鷹:並不能重生,卻可以自省

公眾視野中的李東生,是個典型的理工男,嚴謹,平和,謙遜,一絲不苟。四十餘年商海沉浮,他並沒有歷練成一個擅長說故事的演說家。

一年多年,亞布力論壇舉辦了一個關於全球化的內部分享會,有五、六十人參加。以李東生的江湖地位,在這種小場面,完全可以坐而論道,信口拈來。而他居然準備了講稿和PPT,全程肅立,認真讀稿,不見絲毫放鬆。

從1999年在越南開設第一家工廠算起,TCL的全球化經歷了三次升級:初創時期幫國外品牌代工,中期自創品牌開拓市場,現在以產業資本及核心技術實現全球化的經營。

中美貿易戰以來,眾所周知,許多中國企業都被打趴下了。在貿易戰升級的種種不確定性中,TCL逆市而上,擴建了墨西哥彩色電視工廠,提升出口美國的彩色電視在海外工廠的製造比例,在2020年底達到了36%,去年底達到了70%,今年則可望達到90%以上。

在全球化方面,TCL以身說法,為中國企業貢獻了經典案例。 2004年,TCL併購湯姆遜與阿爾卡特遭遇潰敗與虧損,TCL差點破產,也讓李東生當選「中國年度最差CEO」。

同樣在後來作為全球化投資標竿的複星,其命運與TCL有相當多相近之處。同樣是2004年,復星和郭廣昌,也經歷了一場自併購南鋼之後的生死劫,受到德隆崩盤事件的市場衝擊,也遭遇被列入銀行慎貸傳聞的困擾。

2005年,復星四君子:範偉、郭廣昌、梁信軍、汪群斌

兩位企業家成功渡劫,展現了化解危機的高超能力,但事後處理「教訓」的心態,卻有很大不同。在2004年以後的多少年內,復星一直聞「德隆」而色變,最忌諱將外界將自己與德隆類比。包括2015年發生的那場失聯事件,在全體復星人中,也是永遠無法言說的過去。

TCL跨國併購失敗的案例,則寫進商學院的教科書。在過去的許多年裡,這個案例甚至會和一年後的2005年、聯想收購IBM電腦業務這個成功案例相提並論,放在一起,供大家分析、研討。

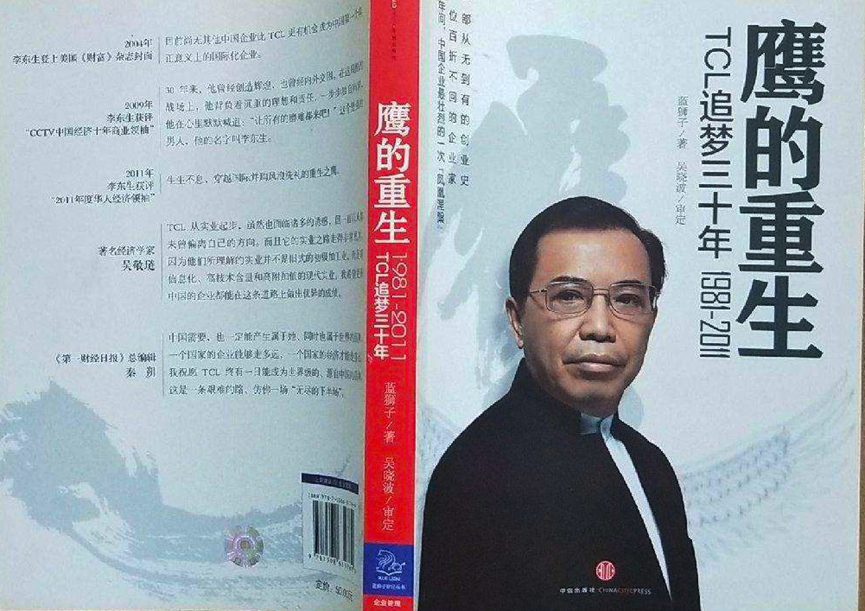

跨國併購失敗重整之時,他為中國商界留下了一個經典篇章-《鷹的重生》,重新定位了TCL企業的價值觀和管理模式。不擅長說故事的李東生講了一個故事:鷹的壽命有70年,但在40歲時身體機能老化,要經歷一次150天的蛻變。它會用喙擊打岩石,直到其完全脫落,等待長出新喙,用新喙把爪子上老化的趾甲一根根拔掉,直至鮮血淋漓。之後,它會用新的趾甲把身上的羽毛一根根拔掉。等羽毛重新豐滿後,雄鷹重新飛翔,迎接自己的新生。 2011年TCL三十年時,吳曉波執筆,寫了一本同名傳記。

有好事者後來考證,李東生所講的鷹之重生的故事,其實不盡合乎科學規律,甚至基本上為杜撰,但這並沒有影響到這個故事的價值。它激勵了後來的一批又一批的創業家。

李東生不僅從不諱言失敗,甚至直到今天,他在公眾場合演講,也經常把TCL歷史中鮮為人知的幾次失敗教訓,都拿出來與眾人分享。從心理學上,能夠當眾承認失誤甚至自黑的人,內心都無比強大,就像待人越是謙和,其內心其實也越自信。

趕碳號認為,這是一種水一般的修行。自省、謙卑,這些都是逆人性的,知易行難。我們不妨回想,無論做實業或投資,若想成功,哪個不需要逆人性、甚至要成為逆人性的高手才行?

李東生將曾國藩家書奉為圭臬,“結硬寨、打呆仗”,凡事再難,咬牙堅持再堅持,總能找到解決的辦法。

2006年,李東生帶團隊到了革命聖地延安,在行走中反思自我。這在後來成了TCL的必修課。到了2015年,在首度跨過千億門檻後,李東生率領高管到戈壁徒步拉練,是為“鷹旅”,成為家電行業中第一家走戈壁的企業。

在此之前,也只有房企旭輝,用這種形式砥礪鬥志,激發狼性,終成地產業的強者。後來,又有數不盡的企業與組織,讓茫茫戈壁灘,成了奮鬥精神的磨刀石。

03商者無域 生生不息

有人形容,中國企業過去的美好時光,就像在高速上升的電梯裡做伏地挺身。很多人原本以為自身經營管理能力多優秀,核心競爭力多強悍。只有當電梯失速甚至失重時,才發現原來不過是時代的紅利,而其中的一些草莽英雄,注定老無所依。

40年來,李東生都在做電視,從顯像管時代幹到OLED時代。不管是全家人圍著一台電視的過去,還是全家人都不看電視的現在,李東生都一直努力跟上時代。

李東生努力跟上時代的方法有很多種,除全球化經營、產業併購擴張之外,在過去實業空洞化的年代,也不乏借助地產、金融的諸多手段賺錢。

實際上,TCL收割地產利潤已有多年。

根據無冕財經報道,早在2007年時,TCL的地產營收就超過了5億元,不過到了2011年,卻意外將地產業務出讓給瞭如今已經爆雷的花樣年。另外,隨著華夏幸福、藍光、恆大、奧園等房企接連債務違約,TCL的子公司鍾港資本也頻頻出現在財務顧問名單中,作為處理房企債務的中介方下場收割。

TCL真正賺錢的還是產業地產。 TCL和深圳一家很有些背景的產業地產公司合作,雙方五五分賬,TCL利用自身的科創產業勾地,對方負責開發招商運營,做了廣州雲昇科學城、TCL華南總部大廈等項目,總計30餘萬方,到現在這些物業已升值龐大。 TCL看到產業勾地背後的巨大商業價值後,決定自己單幹,還引得這家企業老闆相當不快。

前幾年市場行情好時,格地、美的、海爾、新希望,無不下場撈金,商者無域,無可厚非。關鍵之處在於,製造業仍是李東生的底色,偶爾“不務正業”,也是賺錢補貼家用而已。這些,也讓人聯想到曾國藩式的靈活變通之道。

值得一提的是,早在1997年時,李東生曾被推薦為惠州市副市長的候選人,但他卻拒絕了。他說,「一輩子就做了一件事,TCL是我生命的一部分。」儘管沒有入仕,他無論是處理政商關係時的進退有度,還是早期探索TCL產權改革、只動增量不動存量的做法,幾乎都堪稱完美。

除了90年代,中國製造業大部分一直很辛苦,無論是微利的家電行業,還是重資產、大投入、強週期的LCD面板行業,還是擁有著一樣特徵的新能源光伏行業,可謂“不瘋魔,不成活」。

柳傳志退休了,張瑞敏退休了,那個時代的企業家能和他們齊名的,貌似也就剩下一個李東生,花甲之年,仍奮戰在辛苦的製造業。

最近,有人在公開場合問李東生,現在經濟這麼不景氣,很多人躺平/退休,你有沒有類似打算,畢竟已經65歲。李東生對於製造業地位提升的興奮與自豪,溢於言表。他認為,製造業是關乎國家民族命運的基石,生產性創新是大國經濟走向繁榮、人民生活走向富裕的關鍵。

2021年,我國製造業增加價值為4.87兆美元,佔全球近30%,是美國的1.9倍,比前一年的優勢進一步放大。對於這些數字,李東生就像對TCL一樣熟悉。

順流也好,逆流也罷,雖然中國製造業和世界最先進水平相比還有差距,但總有一批批優秀的中國製造企業在努力奔跑、不斷超越自我。

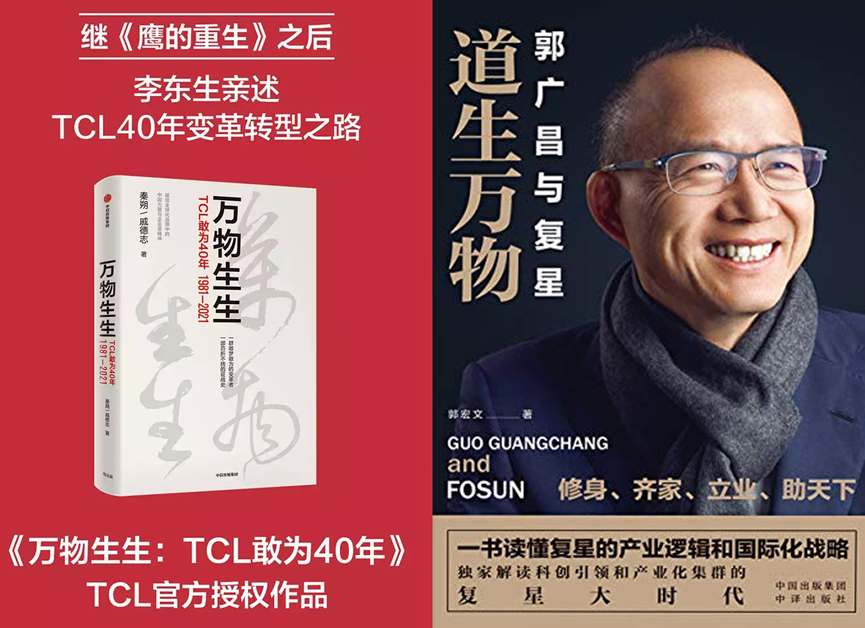

去年是TCL四十週年。李東生請秦朔和戚德志寫了一本書──《萬物生生》,副題是:TCL敢為40年,1981-2021。

《萬物生生》的“生”,是“此心光明萬物生”,不只是TCL的生,也是李東生的生。

巧的是,就在兩年前的2020年,復星也出了一本書,名字叫《道生萬物》,副題是「郭廣昌與復星」。十多年前,財經作家吳曉波也曾打算幫復星寫一本書。郭廣昌當時的觀點是,一家企業到了寫書的階段,往往也就定型了,「我們還沒有定型」。看來現在的複星,算是定型了。

道生萬物說的是始,萬物生生說的是終,本質上是一回事。 《易經》最後一卦“未濟”,以未能渡過河為喻,闡明“物不可窮”。無論是哲學出身、以實業牽引投資的郭廣昌,還是理工背景、以資本驅動實業的李東生,他們都參透了“生生不息”,上商近道。

TCL中環的光電圈同業通威集團,今年也迎來40歲生日。這家也穿越過若干次週期、經過生死考驗的企業,今年上半年淨利就在120億以上,就像李東生的去年。通威40年的大紅慶祝標語隨處可見,追憶流金歲月,洋溢著一片喜氣洋洋。

今年,也是復星、泰康、巨人這些「92派們」30歲的生日。經歷過強風大浪、如今又在經歷評級下調負面困擾的複星,無比低調,據說只在內部搞了一個極為簡單的慶祝活動,對外不作任何發聲。

圍繞著業務和策略,TCL舉行了一場「全球生態合作夥伴大會“,和“中國企業轉型升級與全球化發展論壇,以此慶生。從慶生的調門把握上,TCL有些介於通威和復星之間,既不敲鑼打鼓,也不寂靜無聲,這一如李東生其人,從容而真實。

李東生擁有幸福的生活。

2003年8月,李東生與魏雪相識於北京長安俱樂部九樓的一家義大利餐廳,歐美同學會商會要舉行月度午餐會,主持人是魏雪,時任普樂普中國公關公司的創始人兼總裁,演講嘉賓正是李東生。 2006年,李東生在付出巨額分手費與前妻離婚後,與小自己十來歲的魏雪,在中國大飯店舉行了盛大的婚禮,並在後來誕下一對雙胞胎。目前,魏雪擔任TCL科技副總裁,把TCL的體育賽事行銷搞得風生水起。難怪吳敬璉吳老都祝福李東生,能娶到魏雪,李東生可以說是三生有幸。

後記

李東生不喜歡假設,也從不耽擱浪漫的幻想。

他經常說,“我是做工業的,做工業就要紮紮實實,抬頭看天,低頭趕路。”

十幾年前,做企業一向敗多勝少、但管理著作等身的馮崙,就曾和趕碳號說,在我心目中,柳傳志、王石這些人是畫,已經被掛在牆上了。說這話時,他一臉壞笑,一副末學後進顯懶模樣。馮崙並沒有提到李東生,雖然早年他和這位大哥一起合作過地產生意。

如今,馮崙當年所說的許多偶像們,都已主動或被動地走下了神壇。以筆者對他們中間一些人的了解和理解,也許他們自己也從來沒有認為,自己曾是一副掛在牆上的畫,無論是胸懷坦蕩、事皆可與人言的柳傳志,還是簡單純粹直接但也一直招黑的王石。自古名將如美人,不許人間見白頭。不知已經退休的他們,是否有著同樣的感慨。

只有時代的企業,沒有成功的企業。張瑞敏這話現在看來,何等的睿智。

在實用主義盛行的當下,企業做得好,你說什麼都對,企業掉隊了,不管什麼原因,你說什麼也都是錯的。這話,除了俞敏洪老師以外,絕大多數人都適用。

一介理工男李東生也好,一介書生俞敏洪也罷,重壓重挫之下,人們仍能感受到企業家精神的光芒。這些,已遠遠超他們的企業帶給人們的價值。

但即使積極入世如李生者,早在十幾年前也說過類似的話,「如果太重的個人情感和精神寄託在企業裡,處理不好的話,有時未必是好事情」。

這話,彷彿預見了未來。

{不}end{/不}