“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”,每次提到荊軻刺秦王的故事,我們的第一反應往往是:荊軻要執行的任務,是天下第一難的任務,是絕對不可能完成的任務。

但事實上,荊軻出發前,已經在刺殺秦王的匕首上塗了毒藥,他但凡能在秦王身上留下哪怕一點點傷口,秦王都會當場斃命。

但為什麼秦王偏偏就是死不了呢?

{還2}1.

公元前227年深秋的一天,天氣格外寒冷,狂風捲著沙粒直接往人的袖口裡鑽,但神色匆匆前往秦王宮方向行走的臣子們卻絲毫不敢停下前進的腳步,因為就在今天,秦王宮要舉行最隆重的九賓禮,來迎接兩位來自燕國的使者。

說來也怪,燕國不是什麼強國,和秦國的關係也一向不好,為何要用隆重的九賓禮來接待他們呢?

就在臣子們腹的同時,秦王嬴政心裡卻跟明鏡似的。此時的他,已經將韓、趙、魏等國逐一攻滅,下一步要解決的,本來就是這個燕國。

沒想到燕國國王如此識趣,居然懂得帶著樊於期(wū jī)的首級和督亢(今河北涿州、固安之間)的地圖主動投降,真是踏破鐵鞋無覓食處,得來全不費工夫,怎不叫人驚喜萬分!

樊於期是誰?他的人頭為何會讓嬴政如此感興趣?

樊於期,戰國末年秦國武將,因為打不贏戰鬥力爆棚的趙國名將李牧,害怕回秦後受到嚴懲,所以偷偷跑到了燕國,隱匿於山林之中。

身為頗受器重的統軍大將,戰敗後不回來接受懲治,反而選擇逃亡,如果不給你點兒顏色瞧瞧,我豈能服眾?動了雷霆之怒的秦王嬴政不僅下令殺死了樊於期的全家(「父母宗族皆為戮」),還許以重金懸賞樊於期的人頭。

恰在此時,燕太子丹從秦國逃歸燕國,因為和嬴政有著不共戴天之仇,太子丹不顧眾人的反對,毅然接納了在燕國四處流亡,無依無靠的樊於期。這樣樊於期就成為了秦國與燕國政治鬥爭中的一個籌碼,成為了嬴政心中的一根刺。

而今天呢,這個燕國使者竟然帶著樊於期的人頭來了,這可真是讓嬴政卸去了心事一樁,當然要隆重接待一下。

還有督亢的地圖,那也是嬴政夢寐以求的禮物。因為督亢是燕國最富庶的地區,之前秦國好幾次想要佔領督亢,卻苦於路途遙遠,舟車勞頓,才來不及攻打。如今燕國投降,意味著嬴政可以不費吹灰之力,拿下這座戰略意義重大的城市。

這當然可以最大限度地縮短嬴政統一六國的時間,算得上一件值得慶祝的大喜事。

只是嬴政沒想到,所有這一切,竟然都只是為了殺死他而準備的“誘餌”。

{還2}2.

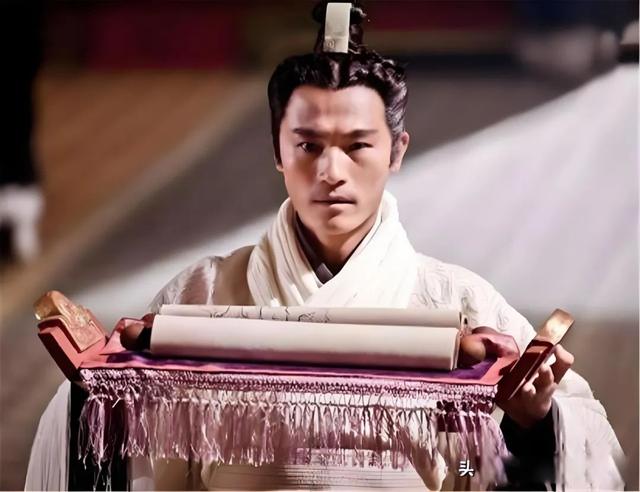

儀式很快就開始了。只見燕國使者荊軔端著盛有樊於期頭顱的匣子,副使秦舞陽則拿著督亢地圖,跟隨迎賓官員的腳步,走進了威嚴無比的秦王宮。

但也就在此時,不可思議的事情發生了,燕國副使秦舞陽突然開始渾身哆嗦,臉色十分難看,腳步想抬起來,卻如同灌了鉛般寸步難行。

秦國的大臣們見狀紛紛議論起來,這個燕國使者怎麼回事?莫不是犯了什麼大病?

關鍵時刻,擔任此次任務主要使者的荊軻停了一下,對台階上的嬴政解釋說:“北方蠻夷之地的粗人,第一次見識大王的雄姿和秦宮的威武壯觀,所以臨陣怯場了,請大王勿怪。”

嬴政點點頭,說:“既如此,就由你來代他把地圖呈上來吧。”

荊軒從秦舞陽手中接過督亢地圖,沈穩矯健地登上秦宮台階,來到了嬴政的身邊。只見他緩緩地打開地圖的捲軸,一直到捲軸充分展開,露出了提前藏好的一把鋒利的匕首。

嬴政還來不及反應過來,荊軔已經以迅雷不及掩耳的速度拿起匕首,衝著他的胸膛直刺過去。嬴政慌忙躲避,倉促間,他的袖子被荊軒撕破,但他來不及整理儀容,只能繞著大殿的柱子四處躲避。

此時的場面驚險到了極致,要知道,荊軒所帶的匕首可不是普通的匕首,而是一把用劇毒的藥水淬火煉製的見血封喉的匕首,哪怕匕首能粘到嬴政手上的就算一寸皮膚,嬴政也會當場斃命,即便是神仙也救不了他。

偏偏此時秦宮裡還有一個BUG,那就是臣子們都手無寸鐵,武士們也不能持武器上殿,等於是一堆人面對一個拿著武器的瘋子,乾著急沒有絲毫辦法,主動權都在荊軻的手上。

可即便如此,荊軻還是沒能傷得嬴政分毫,他被御醫夏無且用藥囊砸中,踉蹌間,給了嬴政拔出腰間長劍的空當。嬴政揮劍刺去,荊軻的左腿瞬間鮮血直流,不得不癱倒在地。

荊軒只能利用最後的時機將匕首扔向嬴政,可偏偏匕首落到了嬴政躲避的柱子上,嬴政的身上還是沒有受一點點傷。

最終,荊軒被護衛們亂劍殺死,這場原本就悲壯無比的刺殺行動,終於還是以悲壯的方式宣告終結。

{還2}3.

荊軻刺秦王為什麼會失敗呢?在我看來,問題主要還是出在荊軻自己身上。

第一、 荊軻刺秦王,準備工作做得併不周祥。

根據史書記載,在荊軔刺秦王之前,荊軔是準備與一位朋友結伴而行的。但這個朋友住得遠,沒能及時趕到,太子丹便催促荊軒與秦舞陽同行。

殊不知刺殺秦王這麼機密又艱難的事情,怎麼能隨意換人呢?從秦舞陽在大殿上的表現可知,他不僅不能助荊軔一臂之力,反而是荊軒的“豬隊友”,讓荊軒在還未出手之際,就已經將刺殺計劃暴露了個徹底。

對於這種結局,荊軻難道沒有預判嗎?其實是有的,在他沒有等到朋友出現就出發的那一刻,就已然知道結局悲壯。

可他寧可悲壯的出發,也不願和太子丹溝通,講清楚事情的利害關係。這難道不是搬起石頭砸自己的腳嗎?

第二,荊軻執行刺殺計劃時,也頗有些任性隨意。

故事中有一個莫名其妙的安排,那就是荊軻和秦舞陽端著禮物上殿時,作為主要執行人的荊軻端的是秦將樊於期的首級,秦舞陽端的則是督亢的地圖。

首級相比地圖,哪個更吸引秦王呢?當然是地圖,因為首級不需要離那麼近去看啊。

但端著地圖,承擔向前展示任務的偏偏是秦舞陽。要不是秦舞陽臨陣畏縮,荊軔甚至可能連走到秦王身邊的機會都沒有,那還怎麼從地圖中拿到匕首,完成行刺的計劃呢?

第三,荊軻行刺時不夠果決,導致錯過時機。

行刺秦王之時,荊軔的目的性也不夠明確,導致行動上出了偏差。根據《史記》中的說法,

「軒既取圖奏之,秦王發圖,圖窮而匕首見。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王驚,自引而起,袖絕。”

如果荊軒真的是決定一劍刺死秦王,那他大可以在拿到匕首的那一瞬間就把刀刺向秦王的身體,那樣秦王根本來不及反應,也來不及起身躲藏,更沒有機會拔劍。

而荊軻之所以猶豫,是因為太子丹在部署刺殺行動時,做出了一個不切實際的安排,那就是“誠得劫秦王,使悉反諸侯侵地,若曹沫之與齊桓公。”和“則不可,因而刺殺之。”

你先劫持秦王,讓他放棄攻伐六國,把大家的失地還回去,如果他不答應,再殺死他。

秦王是誰?那是天下最霸道的君主。在大庭廣眾之下殺死秦王,你只有瞬間出手的機會,偏偏還想要搞什麼劫持,這要是能成功就有鬼了。

總而言之,荊軔刺秦王失敗,為我們提了個醒:

成大事者,籌備工作務必做得認真、細緻、周密,情緒要保持穩定,絕不能因為別人的一句話而衝動抉擇。

而到具體執行時,則必須果斷、堅決、專一,絕不能因為優柔寡斷而錯過時機、痛失良機。