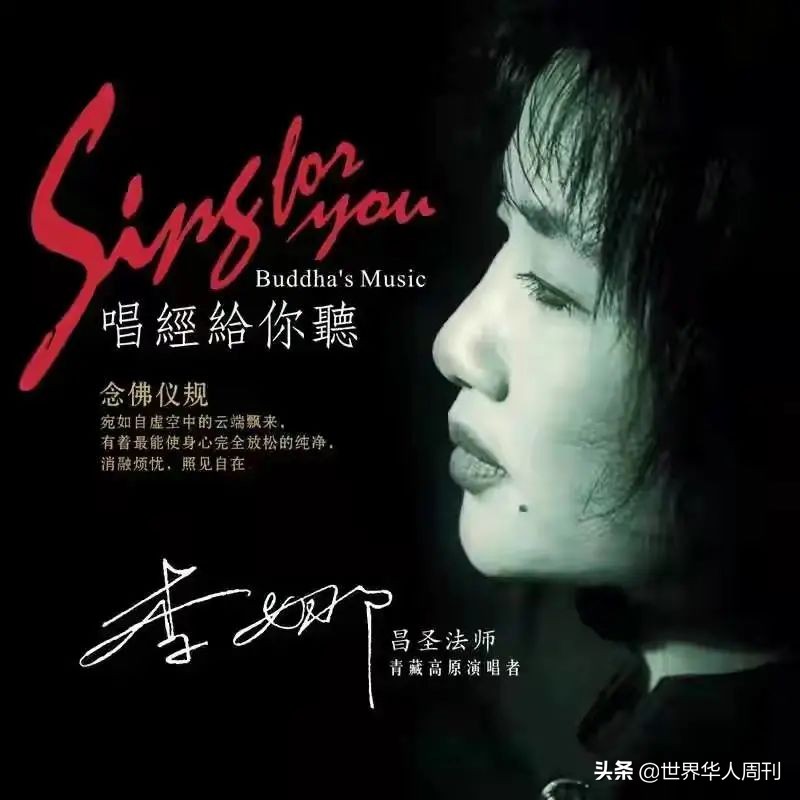

24年了,你還記得歌手李娜嗎?

盧梭曾在他的《社會契約論》中寫道:

「人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。自以為是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隸。”

行役於世,我們受困於名韁利鎖,受困於愛恨協痴,受困於身不由己,受困於生死憂歡。

能真正獲得生命大自在的,寥若晨星。

有人不能,有人不肯,有人只是不願意。

俗根未盡,塵緣難了,便繼續奔波於人生的蹇途。

有人則一轉身,遁入清淨之門。

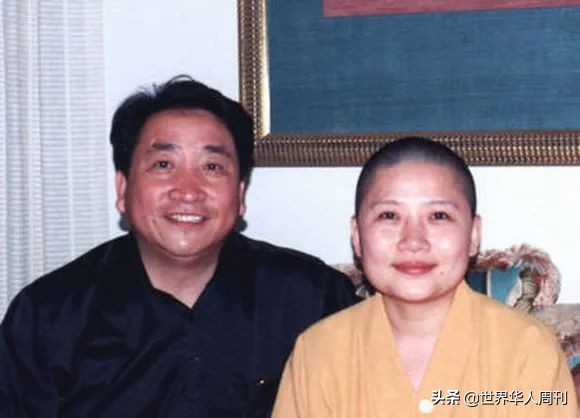

千禧年之際,著名相聲藝術家姜昆在美國洛杉磯的一座寺廟裡,偶遇了曾經的著名歌手李娜:

「一身黃衣僧侶服,潔淨的剃度代替了當演員時頭上的髮飾;然而,面色紅潤,目光有神,某種純之又純,以至於無塵的精神充溢在她的每一個舉動中……”

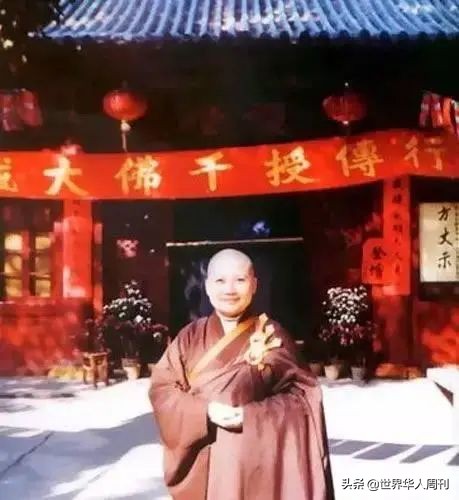

自1997年剃度出家後,這是李娜第一次出現在大眾視野中。

身為上個世紀九十年代紅極一時的歌手,李娜所演唱的《好人一生平安》《青藏高原》《嫂子頌》《女人是老虎》《走進西藏》等歌曲曾傾倒過無數的聽眾,成為一代人彌足珍貴的記憶。

34歲那年,李娜在山西五台山普壽寺出家為尼,皈依了佛門,法號「釋昌聖」。

從此,她消失於公眾視線中。

幾年後,當姜昆在美國見到李娜時,並沒有掩飾自己的好奇心,他提出了一個幾乎是當時所有人都百思不得其解的問題:

「你…為什麼你要出家呀?」

「我不是出家,我是-回家-了!」

言畢,她向他微笑頷首,並施以佛禮。

姜昆見她心意已決,不再勸說。

之後,他悵然離開。

● 薑昆和李娜

從譽滿天下的“亞洲第一女高音”,到遠離名利場,與青燈黃卷相伴,對於她的“出走”,有的人表示理解,但更多的人則為之惋惜不已。

只有李娜自己知道,幾經輝煌與幻滅,她終於找到了靈魂的歸宿。

所以,與其說李娜的「出家」是逃離塵世,不如說是生命的一場真正「回歸」。

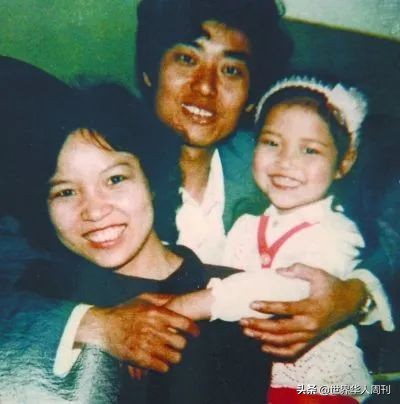

1963年生於河南鄭州的李娜,自呱呱墜地那天起,就不是命運的寵兒。 5歲那年,父親因病過世。母親一人撫養她和妹妹,生活異常艱辛。

窮人的孩子早當家。這樣的家庭環境,讓李娜從小就展現了超乎同齡孩子的堅強獨立。她很少向母親提出非分的要求,即便沒有玩具,她也能以唱兒歌的方式自娛自樂。

● 小時候的李娜與父母

當其他孩子還在媽媽懷裡撒嬌時,年幼的李娜已經開始幫媽媽打掃房間了。

在最艱難的歲月,是音樂撫慰了她的童年。而她也早早就顯露出了自己的音樂天賦。

儘管生活不易,母親還是毅然決然地將李娜送上了音樂這條路。

13歲時,李娜憑藉著自己獨特清亮的嗓音,被河南戲曲學校表演班錄取,成為了75屆表演班的一名學員。

三年的學習生活結束後,她留在了學校的實驗團,和師兄妹們出演了許多傳統豫劇。

19歲那年,她勇挑大樑,以豫劇《百歲掛帥》中的佘太君一角,拿下了「河南省第一屆青年演員調演一等獎」。

這次獲獎,讓她平添拾級而上的信心。

1986年,李娜從河南豫劇團轉入到了河南省歌舞團。

● 年輕時的李娜

1980年代,是中國音樂流派風起雲湧、百花齊放的時期。尤其是當鄧麗君的歌聲進入大陸時,無疑掀起了一股巨大的甜蜜“風暴”,那如黃鶯出谷的曼妙之聲、沁人心脾的婉轉旋律、以及由此營造出來的引人遐思的浪漫境界,都讓李娜痴迷不已。

她終於發現了自己更熱愛的藝術形式。

於是,李娜放棄了“金飯碗”,獨自南下,前往深圳,去學習流行音樂。

當時毗鄰香港的深圳,是流行歌曲的前沿陣地,歌手薈萃,曾經在老家以“金嗓子”著稱的李娜,來到這樣的群雄爭霸地,顯然屬於“無名之輩”。

受盡冷遇的她,只能一邊打工,一邊尋找脫穎而出的機會。

1988年,李娜參加了全國「如意盃」歌手大賽,並一舉摘取了通俗組冠軍。

有道是,十年辛苦無人問,一舉成名天下知。

於是,機會紛至沓來。

1989年,電視劇《籬笆·女人·狗》特意找到李娜,邀請她來演唱插曲《苦籬笆》。

一曲《苦籬笆》唱出了中國農村婦女的悲苦命運,而李娜情動於中的表現力則為其錦上添花。

1990年,中央電視台播出了第一部室內長篇電視劇《渴望》。這部在中國電視史上具有里程碑意義的開山之作一播出,便引發了席捲全國的收視狂潮,它創下的巔峰效應成為一個時代的神話。

和這部電視劇一起載入史冊的,還有兩首膾炙人口的金曲,一首是毛阿敏演唱的同名片尾曲《渴望》,另一首就是李娜的《好人一生平安》。

“誰能與我同醉

相知年年歲

咫尺天涯皆有緣

此情溫暖人間

……………… ”

即使30年過去了,白雲蒼狗,物是人非,但當這首歌悠長深情的曲調響起時,從那個年代走過的人,仍然能回想起曾經有過的純真與美好。

如果說生活在時光的剝蝕下還剩下了什麼,大概就是這首歌所傳達出的沒有褪盡顏色的良善吧。

而李娜大氣磅礴又柔情似水的嗓音,更是賦予了它歲月的滄桑感與令人唏噓的懷舊色彩。

彼時,李娜和毛阿敏、韋唯在中國九十年代形成了「三足鼎立」之勢,聲震歌壇。

那幾年,她幾乎成了影視劇的「御用歌手」。

《女人是老虎》的幽默明快、《說聊齋》的寓莊於諧、《苦籬笆》的悲情聲咽、《趙尚志》中的《嫂子頌》,更是唱出了抗戰時期無數女性的巨大犧牲與默默付出…

踏入樂壇十年間,她共為160餘部影視劇配唱200多首歌,那時的中國影視劇幾乎一半家喻戶曉的的歌曲都是經由李娜高亢明亮的演繹流傳開來的。

這些或百轉千折或蕩氣迴腸的歌曲,盡訴人生的喜怒哀樂、悲歡離合,也讓李娜成為了當時樂壇上的無出其右者。

遏止梁之激昂、自由轉換之圓潤、聲情並茂之充沛,都在她游刃有餘的駕馭下,被一一呈現。

作為一代歌壇奇才,李娜以中國傳統戲曲藝術為基礎,踏上的是一條中西合璧、新舊結合的演唱之路。她博採眾長,融匯了戲曲、民族、美聲、通俗的技法,並在當時中國歌壇多元化的背景下,敢於創新,突破自我,形成了極具辨識度的獨一無二的藝術風格。

李娜曾連續兩度榮獲「全國影視十大歌手」大獎。 1993年,她更是斬獲了“中國十大最受歡迎歌手”,並舉辦了一場聲勢浩大的“李娜個人交響演唱會”。

當時的中國流行樂壇號稱「男有劉歡,女有李娜」。

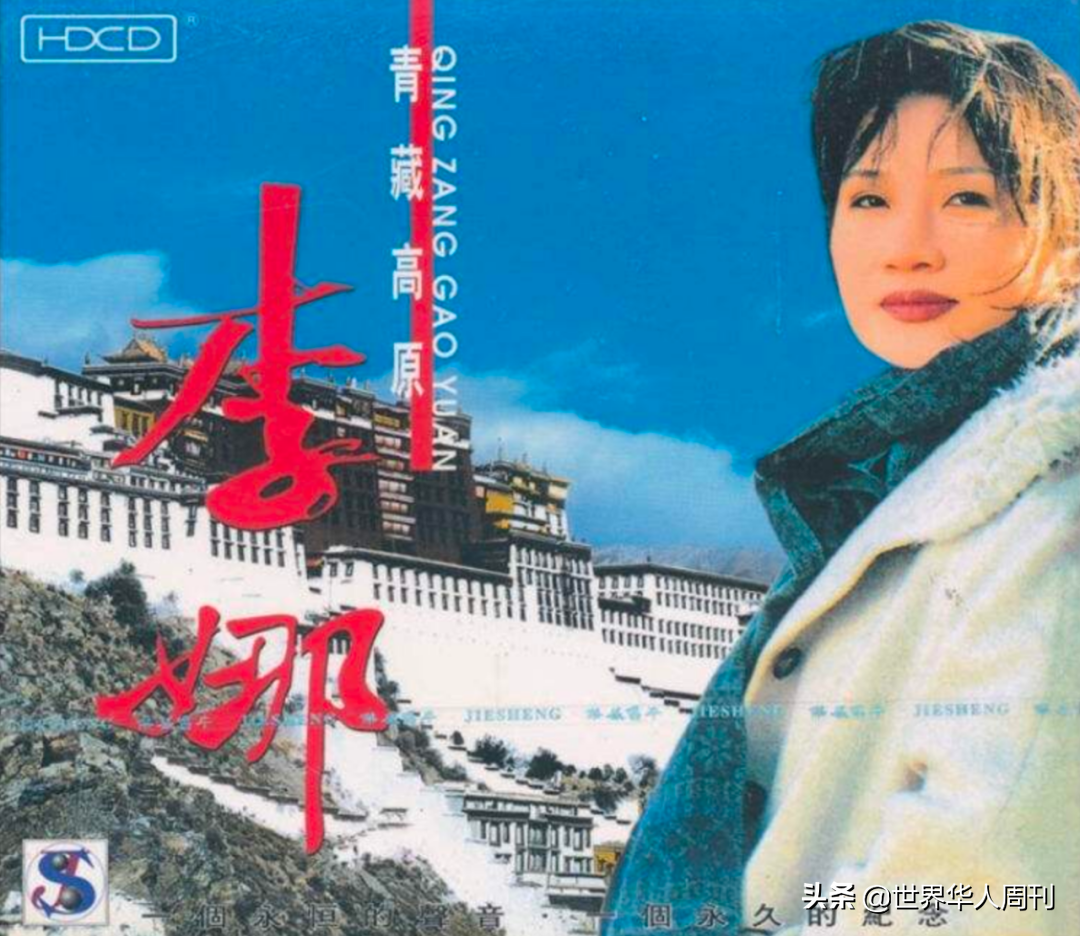

1994年,李娜的一曲《青藏高原》為電視劇《天路》打開了一條通天之路,也讓她的事業邁向了另一個高峰。

據說當時的詞曲作者張千一,在看完有關《天路》的影像資料後,便沉浸在這片雪域高原中。

為了能夠打造出神聖又空靈的藝術意境,他循環地聆聽像才旦卓瑪一樣的老一輩藝術家演唱的藏族歌曲,希望能夠從中尋找到有關藏族音樂元素的“魂”,更希望能夠為這樣的「魂」找到屬於它的聲音。

他想起了李娜曾經翻唱過李谷一的《北京的金山上》,歌聲嘹亮如百靈鳥,又不失古樸渾厚,很適合異域風情的曲風,符合《天路》所要表達的“天人合一”的美學境界。

幾經磨合與溝通後,張千一和李娜達成共識,基本上遵循了原先的創作風格。唯一的變化就是歌尾的甩腔,按照李娜的音域幅度進行了適度的調整。

當李娜在錄音室完整地錄製完《青藏高原》後,在場的人都為之震撼不已,過了很久,錄音室裡才爆發出經久不息的掌聲。

就像奔騰的大江遇見斷崖般,濺起清流激湍;又似泉水琮琤,行經溪澗時的澄澈動人。

也許冥冥之中,「青藏高原」的聖靈,在召喚著李娜心底的佛性。

唱到最後,她已是淚流滿面。

當天路的畫卷徐徐展開時,當《青藏高原》超凡脫俗的歌聲響起時,布達拉宮的嵯峨、雪域高原的聖潔、山川相連的壯美,如詩如歌般的一幕幕彷彿就映現在了眼前…

這首《青藏高原》自誕生之日起,便成為了不朽的傳奇,也成為了許多後來者證明自己音樂實力的一首必唱曲目。

可惜的是,李娜之後的《青藏高原》,雖被各路實力派音樂人賦予了不同的演唱風格,但再難讓人生出心馳神往的美好憧憬。

2001年5月,《青藏高原》獲得首屆中國音樂金鐘獎聲樂作品金獎。

2008年10月,這首歌又獲得了改革開放三十週年流行金曲勳章。

只是不知道,多年後,當《青藏高原》的旋律再次淙淙流淌而出時,還有多少人能夠想起李娜,想起她那曾經穿透眾生靈魂的純淨、曠遠的歌聲,想起那曾經令人久久難忘的至美遼闊的意境。

音樂界的泰斗級藝術家谷建芬老師曾說:“李娜在《青藏高原》的演唱中,表現出的某種高原性的東西,但這還不是她音樂才能的全部。”

這份評價,足見李娜在音樂上的天賦與造詣。很多人都以為李娜能有如此天籟之音,是因為她的歌喉被天使吻過。

只有李娜知道:「自己沒有什麼先天優勢,全都是後天自我摧殘的。」

李娜的聲音可以在3個8度的音域裡自由切換,這也意味著她可以跟隨歌曲的高度任意調整嗓音。

這種高音縱然有天賜的幸運,同時也仰賴她的刻苦訓練。

成名後的李娜雖演出不斷,但在高強度的工作節奏中,她仍要維持每天三小時的練聲量。

“她看重的是長遠的發展,想走一條對自己、對音樂都能有所交代的道路,而不願做一個因一首歌就成名、成腕的自得者。”

正如李娜所說的那樣,她自始至終都沒有選擇明星的道路,而是走上了一條自我挑戰、自我超越的佈滿荊棘之途。

她曾整整一年將自己關在家裡練聲,有時甚至連一個星期都足不出戶。每當拿到一首作品後,李娜就會把自己關在屋裡,反覆推敲、琢磨、一字一句地揣摩,等到進棚,往往一遍就順利通過。

製作人無話可說,只能拍案叫絕,因為效果比製作人想像的還要出色很多。

對藝術的執著和對自己「羽毛」的珍惜,是她一直不斷探索的原因:

「中國人很重視一個人的實際水平,擁有實力,才能維持長久的藝術生命力。」

1995年,李娜榮獲了羅馬尼亞世界流行歌手大賽「金鹿盃MTV」大獎;1996年,她又將「歌壇輝煌二十年」成就獎及「歌壇流行十年」成就獎收歸囊中。

那時的李娜,剛剛33歲,這個在苦水里泡大的孩子,一無艷壓群芳的美貌,二無強大的、可供仰仗的背景,一步一個腳印,在孤獨中登攀,從國內走向世界,成為音樂界難以望其項背的存在。

但抵達巔峰的李娜,並沒有「一覽眾山小」的豪邁,反而多了一份功成名就後的煩惱。

那時的她,所到之處,皆有媒體的尋訪跟踪,甚至刨根問底。她不求“聞名顯達”,卻最終飽受其擾。

她原想在音樂上再有所突破,奈何已站在塔尖,若要挑戰極限,勢必要經歷一個再度脫胎換骨的修練過程。

這時期的迷茫,一度讓李娜陷入自我懷疑。加之兩次愛情的挫敗,讓曾經風光無限的李娜,墮入到憂鬱的泥淖。

在事業輝煌之時,李娜愛上了一個來自東北的男子。他的粗獷、他的體貼備至,成為她樂不思返的溫柔鄉。

自小缺愛的孩子,長大後汲汲於愛。她向著有光亮的地方振翅飛去,但耀眼的不是星光,而是火光。

他溫暖了她,也灼傷了她。

當她與他談婚論嫁時,才發現他竟不是自由之身。她在萬分錯愕、痛苦之餘,只能揮劍斷情絲。

她退回到只有音樂的世界裡,用緊張忙碌的訓練強行為自己療傷。

過了很長一段時間,最終幫助她從這段情傷中走出來的,是一位和她志同道合的音樂家。她以為自己苦盡甘來,遇到了一個「知己」般的愛人。

她以為自己終能如願,穿著潔白的婚紗,走進婚姻的殿堂。

結果上次的悲劇再次重演。

她對這個世界與他人交付熱愛和信任,然而「回饋」給她的,卻並非相同的善意。

愛著的人,大抵有兩極的「面目」:被贈與了勇敢的鎧甲,也被施與了脆弱的軟肋。

就算最後全身而退,也可能會傷痕累累。

她輸給了自己的天真,更輸給了自己的認真。

人生中,李娜原本就無太多知心好友,雖身置名利的中心,但她的時間與精力幾乎都給了音樂,因此, 她的社交圈並不大。

而兩段傷筋動骨的戀情,讓她更封閉自我。

她重新全心投入對音樂極致的追求。但這份“執念”,不但沒能讓她擺脫痛苦的糾纏,卻讓她落至更大的迷茫之中。

那段時間,她常常生病,又長期失眠,精神愈加恍惚。即便當時的身體和精神都遭受雙重壓力,但她還是繼續唱歌。

後來在朋友的建議下,李娜開始練習氣功,但練氣功不但無助於諸多症狀的緩解,卻讓她的健康每況愈下。

那時的李娜找不到自己,更找不到出路。

又是一個失眠的深夜,她坐在沙發上,隨手拿起了好友杜禹送給她的一本《大明咒》。

「六字真經」似乎暗藏心靈密語,讓困守於心靈愁城的李娜彷彿找到了解脫的玄機。

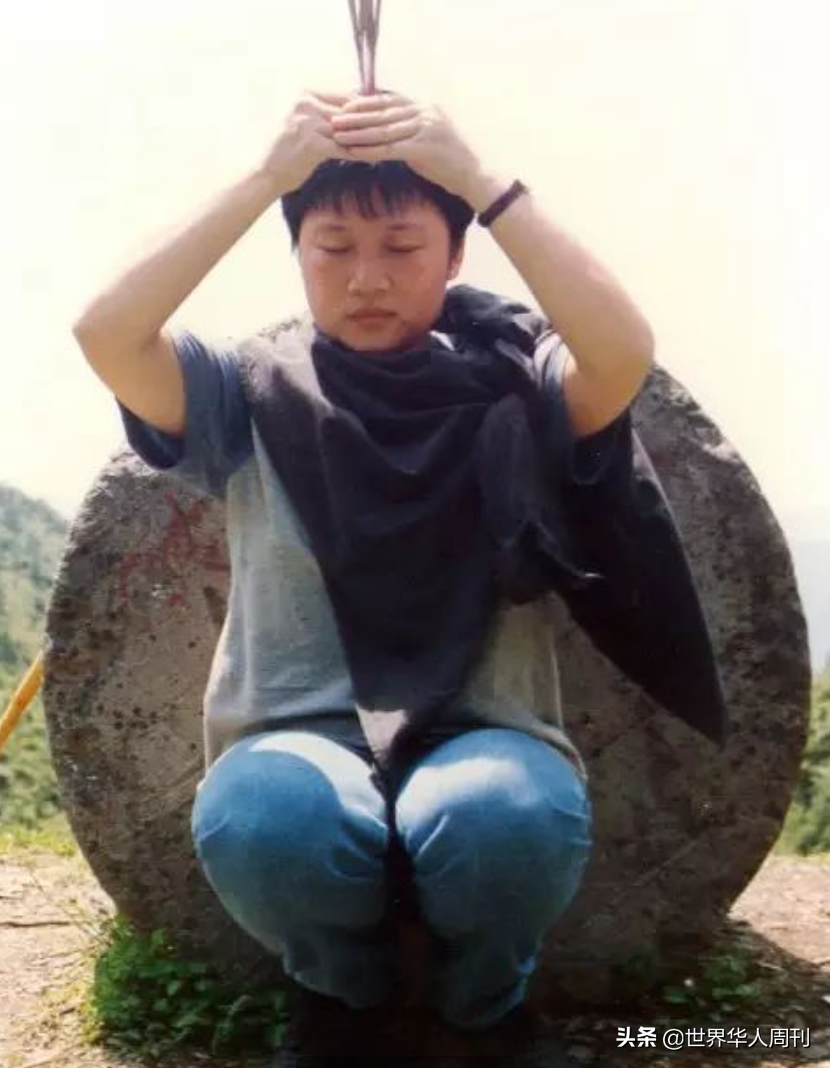

1997年5月23日,她和杜禹一起遊覽了天門山。當她站在山腳下,目睹天門山的肅穆與莊嚴時,不由心生敬意。

她也突然悟出了天門山寺那幅古聯「天外有天天不夜,山上無山山獨尊」的深刻內涵。

於是,她和眾多虔誠的信徒一樣,在小鎮上買來香燭,一路攀到山麓的水庫邊。

她將一炷香高舉頭頂,面朝天門,長跪不起。

她在天門山小住幾日後,便做出了兩個令人匪夷所思的決定:一是提出將戶口從鄭州遷至張家界永定區;一是在天門山選址造屋。從此,安心此處,不再踏入是非之地。

然而李娜的「出家」消息一出,卻引起了軒然大波。

眾歌迷為之震驚嘆惜的同時,許多媒體也欲深挖細究,想要一窺這個音樂造詣極高的女歌唱家,為何選擇在事業巔峰期歸隱深山;她這樣“自毀前程”,是不是因為未能從情傷中走出來?

但再無外人能尋到李娜;更沒有記者,能夠得到採訪李娜的機會。

李娜的「出家」之由,從此成了一個謎。

直到2000年時,姜昆在洛杉磯邂逅李娜,並將這場重逢寫成文章後,我們才知道,原來因為國內媒體的圍追堵截,才讓她選擇了隱居海外。

當時的李娜,也不再像從前那般諱莫如深,反而坦然平和,道出了自己選擇「出家」的原因:

「我過去的生活表面上很豐富,可沒有什麼實質的內涵,不是嗎?唱歌,跳舞,成為媒體跟踪的對象,這幾乎是我過去生活的全部內容……多早啊,就身不由己地進入了名利場的追逐之中。

每當獨自一人時,我就情不自禁地要思考:難道我這一生就這樣下去,自己表演,也表演給人看,歡樂不是自己的,而自己的痛苦還要掩飾,帶著面俱生活,永遠也不能面對真實的自己。 」

與頭頂的光環、身上的珠玉、掌中的財富相比,她更想找回那個真實的自己。

李娜也曾與友人談論人生的四種境界:

「一是衣食住行,那是人的原始階段;二是職業、仕途、名譽、地位;三是文化、藝術、哲學;四是宗教。」

告別塵世生活,摒棄往昔的榮耀,與諸般煩惱,退守到心靈的淨土,或許就是她自我救贖的一種方式吧。

法國存在主義大師加繆在談到這個話題時曾說:

「我想真正的救贖,不是廝殺後的勝利,而是能在苦難之中找到生的力量和心的安寧。」

就像「無盡奇珍供世眼 一輪圓月耀天心」的李叔同出家後,他最得意的學生豐子愷曾為此談到了「三層樓」的觀點:

「人生的第一層樓是物質生活,即衣食住行的滿足,大多數人都停留在這一層次;

第二層是精神生活,即對學術和文藝的追求,知識份子、學者、藝術家在這一層;

第三層是靈魂生活,即宗教信仰,宗教徒在這層次。 」

李娜的「人生四境界」與之如出一轍。

所以,像李叔同,像李娜,選擇“出家”,並非是失去了對人世的留戀,相反他們都是生命力極強的人,是對人生的要義領悟極深的人。

但當凡塵種種,皆不能令其耽留時,那麼宗教,或許是他們守住自我的最後陣地。

世間再無李叔同,卻成就了一代佛教大家的純粹;世間再沒有一位歌壇奇才閃耀於台前,卻留下了深山古剎「釋昌聖」的傳說。

天籟有聲,梵音裊裊,也許就是她的前世與今生吧。

如今,遠遁在美國的李娜,凌晨三點起床,一日兩餐,過午不食,生活簡單安逸。

母親也被她接到了洛杉磯,兩人常相見。那個曾經懂事的孩子,現在身著袈裟,依偎母側。

她的臉上始終掛著笑容,可見她對當下的知足。

那個從俗世「出走」的李娜,不過是平衡了自我,找到了「回家」的路罷了。

蘇子曾說,此心安處是吾鄉。

生於斯世,其實我們都在尋找一條自我救贖之路,也許在江湖之遠,也許在廟堂之高;也許在十里桃源,也許在萬丈紅塵……

晨鐘暮鼓,不過是另一種人間煙火;營營役役,未嘗不是披枷的修行。

沒有高下立判,只有殊途同歸…文/薺麥青青