戰國時期的社會大變動,在思想領域裡的反映是不同學派的爭鳴。在諸家學派中,道家較儒墨為晚起,但是作為儒墨的對立方面出現的,是對抗儒墨的有一定實力的學派。

老子,是道家學派的創始人,莊子是道家學派的重要代表人物。 《莊子•天下》篇盛贊老子為「古之博大真人」。 《史記•老子韓非列傳》以老莊同傳,稱莊子「其學無不窺,然其要本歸於老子之言」。老子其人,跟孔子同時,而年稍長。今存《老子》書,可能包含有老子的某些思想,成書卻在戰國中期以後。莊子對《老子》書的思想加以發展。今傳《莊子》書,記述了莊子及其後學的思想。

老子

老子和《老子》書

老子這個人是誰?他是什麼時候的人?司馬遷作《史記》時已不清楚。

《史記•老子韓非列傳》裡提出三個人來:一個是姓李名耳,字聃,楚國苦縣(今河南鹿邑縣)厲鄉曲仁里人。他曾作過周朝「守藏室之史」是管理藏書的史官。相傳孔子向老子問禮。 “老子修道德,其學以自隱無名為務”,因周朝衰微,他西出函谷關,不知所終。一是跟孔子同時的老萊子,也是楚國人。再一個是戰國初年曾見秦獻公的周太史儋。司馬遷列舉了這些說法以後,用「世莫知其然否」的一句話,把以前的話都不加以肯定。他最後又說:老子是個隱君子。 「老子之子名宗,宗為魏將,封於段幹」。西元前273年,宗被白起擊敗,魏使宗獻南陽,向秦求和。老子究竟是誰,是哪時候的人,沒有說清楚。又傳說,老子經過函谷關時,關令尹喜知道他將隱去,請老子著書,「於是老子乃著書上下篇,言道德之意五千餘言而去」。今存《老子》書,可能包含有老子的某些思想,而成書卻在戰國中期以後。這個理由是,孟子批判當時的各學派,沒有提到《老子》;荀子開始評論老子,說「老子有見於諦,無見於信」;《韓非子》有《解老》、《喻老》兩篇,闡述《老子》的思想。

從《老子》書的思想內容看,是孔墨顯學思想的批判發展。孔墨的思想範圍主要是人類社會,而《老子》則追究到宇宙本源,《老子》提出抽象的“道”,從思維的發展來看是後出,也是春秋戰國時期生產力水平提高與人們知識領域擴大的結果。 《老子》的思想跟孔墨兩學派的思想相對立。孔子講天命,墨子講天鬼,孔墨都稱道“先王”,他們都認為“天”有意志。 《老子》不講先王,從孔墨的先王觀解脫出來。 《老子》六十章說:“以道蒞天下,其鬼不神;非其鬼不神,其神不傷人;非其神不傷人,聖人亦不傷人”。五章說:“天地不仁”,“聖人不仁”。孔墨都是以私人講學著稱,而《老子》二十七章說“不貴其師”;二十章說:“絕學無憂”。孔子博學,墨子善辯,而八十一章說“善者不辯,辯者不善,知者不博,博者不知”。孔子講仁,而十九章主張“絕仁棄義”。墨尚賢,而三章認為“不尚賢,使民不爭”。上述種種,可以看出《老子》顯然是孔墨思想的批判發展,較孔墨為晚。

從一些名詞和製度考察,也可看出今本《老子》是戰國年間的作品。例“萬乘”一詞不見於戰國以前的著作,而《老子》二十六章說:“奈何萬乘之主,而以身輕天下”。 “上將軍”的名稱,戰國以前也沒有,而《老子》三十一章說:“吉事尚左,兇事尚右。偏將軍居左,上將軍居右。言以喪禮處之。”

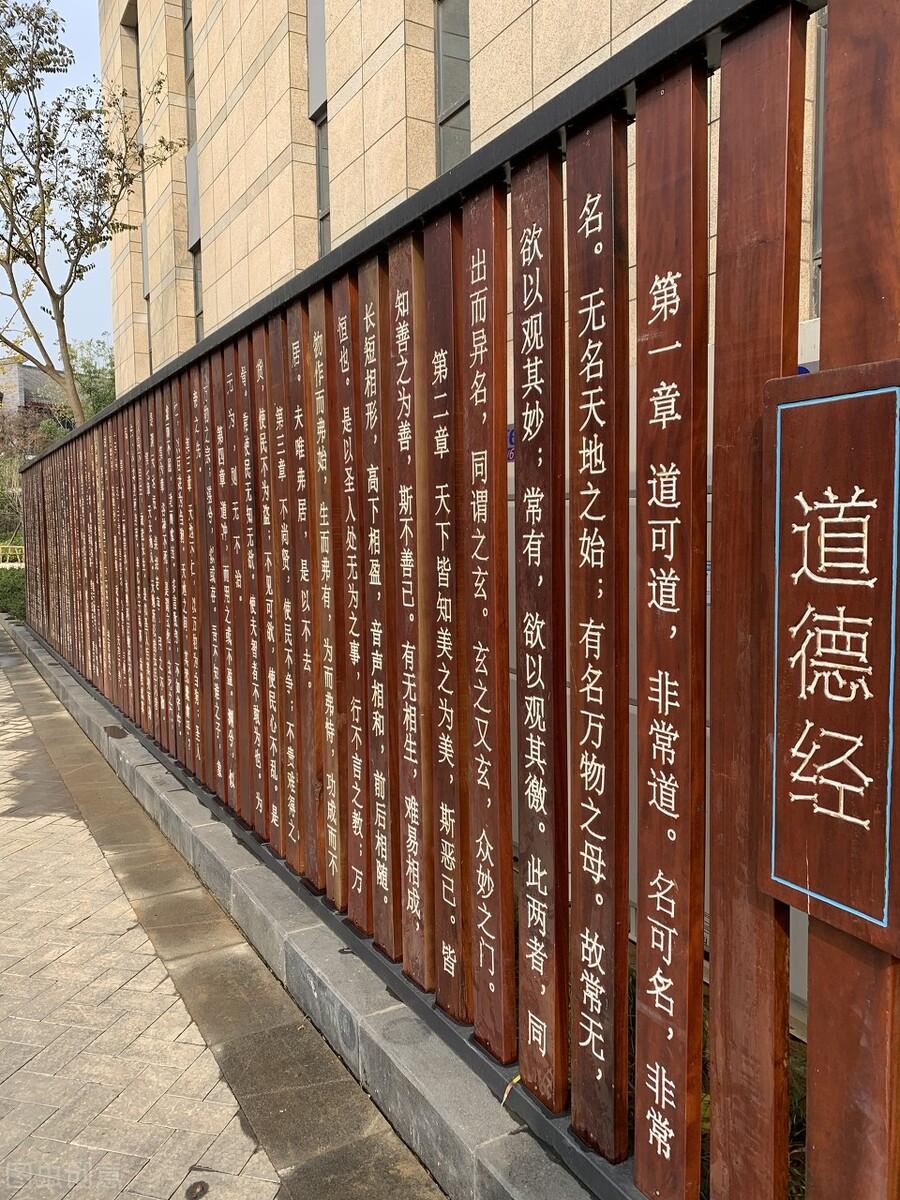

《老子》書採韻文體,全書約五千字,分上下兩篇,共八十一章(依王弼註本)。上篇又名“道經”,下篇又名“德經”,所以《老子》又有《道德經》之稱。 1973年,長沙馬王堆西漢墓出土了帛書《老子》兩個本子,都是《德經》在前,《道經》在後,與通行本不同,而與《韓非子》所引《老子》相一致,看來,《老子》在戰國時已經有了不同傳本。由於這部書寫得簡奧,後人對其中的哲學思想容易產生種種分歧的理解。

《漢書•藝文志》記載,傳《老子》之學的有三家:“老子鄰氏經傳四篇”,“老子傅氏經說三十七篇”,“老子徐氏經說文篇”。另外,還有「劉向說老四篇」。他們的書雖已亡失,但可想見,《老子》的學說還是很流行的。

後人對《老子》作了許多註解。最通行的有:漢河上公注,晉王弼注和清魏源的《老子本義》。

老子不僅是道家學派的創始人,而且後來被奉為道教的教主,稱“太上老君”,在中國民間有著極大影響。

社會政治思想《老子》的政治思想反映當時農村公社上層人物的沒落情緒。這表現在下列幾個問題上。

第一,《老子》揭示、詛咒由於階級分化而造成的社會矛盾及相應的鬥爭。如五十三章說:“朝甚除,田甚蕪,倉甚虛,服文彩,帶利劍,厭飲食,財貨有餘,是謂盜誇,非道也哉!”七十五章說: “民之飢,以其上食稅之多,是以譏。民之難治,以其上之有為,是以難治。民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。”

《老子》反對戰爭。如三十章說:“師之所處,荊棘生焉。大軍之後,必有凶年。”

《老子》指責當時人道之背離天道。七十七章說,“天之道損有餘而補不足。人之道,則不然,損不足以奉有餘。”

《老子》對當時的嚴刑峻法,逼使人民走向死途的情形,提出沉痛的抗議。七十四章說:“民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死,而為奇者,吾得執而殺之,孰敢?常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代大匠斫。夫代大匠斫者,希有不傷其手矣。”

《老子》對高壓政治提出警告。七十三章說「民不畏威,則大威至。」意思是說,民不怕威壓,則大的禍亂就要發生了。

王弼注:“威不能製民,民不堪其威,則上下大潰矣。”

第二,《老子》對社會發展中所出現的新事物,特別反感、反對,包括孔墨所提出的主張。如三章,對物慾、文明的譏評:“不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使民心不亂。”如十八章對仁義、智慧的譏評:“大道廢,有仁義;智慧出,有大偽。”十九章,“絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民複孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。”二十八章,對禮的抨擊:“夫禮者忠信之薄,而亂之首。”

《老子》主張「無為」政治。五十七章:「天下多忌諱,而民彌貧;人多利器,國家滋昏;人多伎巧,奇物滋起,法令滋彰,盜賊多有。」《老子》主張愚民政策。六十五章,“古之善為道者,非以明民,將以愚之。民之難治,以其智多。故以智治國,國之賊,不以智治國,國之福。”

第三,《老子》對社會歷史發展的前景及其社會地位的改善,喪失了信心,而產生敗北主義。主張不爭,主張安於自我滿足。如六十四章,「為者敗之,執者失之。是以聖人無為,故無敗;無執,故無失」。如八章“夫唯不爭,故無尤。”二十二章:“夫唯不爭,故天下莫能與之爭。”七十三章“天之道、不爭而善勝。”

《老子》認為知道滿足的這種滿足,是永遠滿足的。四十六章,“禍莫大於不知足,咎(罪過)莫大於欲得。故知足之足,常足矣。”《老子》對社會矛盾不是積極地而是消極地消解,力圖回復到村社的狀態。

《老子》三十七章「道常無為而無不為。」五十七章「聖人雲:我無為,而民自化;我好靜,而民自正;我無事可做,而民自富;我無欲而民自樸。五十八章,“其政悶悶,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。”

第四,《老子》認為,消解矛盾,使民“無知無欲。”三章,“是以聖人之治,虛其心,實其腹,強其骨,常使民無知無欲。使夫智者不敢為也。為無為,則無不治。”

《老子》看不見歷史的前景,而咒詛現實,懷著遠離政治的想望,美化簡樸的生活方式。他的理想社會是:小國寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不遠徙。雖有舟輿,無所乘之;雖有甲兵,無所陳之。使人復結繩而用。甘其食,美其服,安其居,樂其俗。鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相見。

唯心主義思想體系的核心——道《老子》“無為而治”的政治思想,是建立在天道無為的理論基礎上的。它否定了商周以來天或上帝的至上權威,而提出了“道”是世界萬物的本源。 《老子》所說的“道”,沒有形狀,看不見,摸不著,沒有聲音,是一種混混沌沌、恍恍惚惚的超時間、超空間的永久存在。十四章說,“視之不見”,“聽之不聞”,“搏之不得”,“其上不皦,其下不昧,繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂恍惚。迎之不見其首,隨之不見其後。”二十五章說,“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,吾不知其名,字之曰道”。二十一章說:“道之為物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有像,恍兮惚兮,其中有物”。二十三章說,“天地尚不能久”,十六章說“道乃久”。

《老子》所說的“道”,不是物質體,而是不可認識的精神性的存在。

在它看來,“道”是第一性的,而世界萬物是從“道”派生出來的,從而是第二性的。四章把“道”叫做“萬物之宗”又說:“吾不知誰之子,象帝之先。”這就是說,“道”是宇宙萬物的老祖宗,出現在上帝之先。四十二章說“道”產生萬物的過程是:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”“萬物”是由精神性的“道”產生的。 “道”不依賴於人而獨立存在。 《老子》的這種論點,是客觀唯心主義的。

《老子》的唯心主義也表現在它把「道」說成是「無」。四十章說,「天下萬物生於有,有生於無」。在它看來,「無」比「有」更根本,「無」是天下萬物的最後根源。因此,這裡的「無」也就是它所說的「道」。因為“道”是“無”,所以它是人根本無法感觸到的,它沒有物質的內容和屬性。

《老子》提出天道自然無為的思想。二十五章說“道法自然”。三十七章說,“道常無為而無不為”。自然、無為是說“道”生萬物是無意志、無目的、自然而然的。 “道”沒有意志,因為它無所求,無所私,無所爭。十章說,“生而不有,為而不恃,長而不宰。”這就是說“道”生養了萬物,但是不據為己有,也不以為是自己的功勞,也不去宰制它們。它反對社會人事的有為,認為人在自然和社會面前是無能為力的。

樸素辯證法思想《老子》的思想體係是唯心主義的,但其中包含有樸素的辯證法思想。

這種想法的產生是基於春秋戰國之際,諸侯國的興亡、以及個人富貴貧賤的極大變化,又從當時自然觀察中認識到自然界萬物也是不停地運動變化著。二十三章說,「飄風不終朝,驟雨不終日。孰為此?天地。天地尚不能久,而況於人乎?」這個認識反映著客觀物質世界的基本情況。

《老子》較為系統性地揭示事物的存在是相互依存,而不是孤立的。如有無、難易、長短、高下、前後,貴賤、剛柔、強弱、禍福、榮辱等等,都是一方不存在,對方也就不存在。二章說:「有無相生,難易相成,長短相較,高下相傾,音聲相和,前後相隨。」三十九章說:「貴以賤為本,高以下為基。是以侯王自謂孤寡不穀,此非以賤為本邪?

《老子》還認識到事物往往會走向自己的反面。五十八章說:“禍兮,福之所倚;福兮,禍之所伏”。 “正復為奇,善復為妖”。四十章說:“反者,道之動”。這些說明對立的東西是互相轉化的,這都是樸素的辯證法思想。但“反者,道之動”的觀點,是說這種變化是由最高範疇的“道”這一絕對精神起決定作用,從而表明了唯心主義辯證法的實質。

《老子》唯心主義體系的消極無為思想,使它主張貴柔、守雌,反對剛強和進取。它認為幼小的東西雖然柔弱,但能從柔弱中壯大;相反,等到壯大了,反而接近死亡。七十六章說:「人之生也柔弱,其死也堅強;萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。」它認為對待生活也是這樣。三十章說:「物壯則老,是謂不道,不道早已」。這是說,事物強大了,就會引起衰老,有意造成事物的強大,是違反道的原則,會使它早日結束它的生命。四十二章說:「強梁者不得其死」。它認為最好經常處在柔弱的地位,就不會轉堅強,不但可避免走向死亡的結局,且能戰勝強者。七十八章說:「弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知」。因而二十二章說:「曲則全,枉則直,窪則盈,敝則新,少則得,多則惑」。意思是說,委曲反能保全,屈枉反能伸直,卑下反能充盈,敝舊反能新奇,少取反能多得,多取反而迷惑。七十八章說:「天下莫柔弱於水,而攻堅強者莫之能勝」。它教導人們向柔弱的水學習。八章說:「上善若水,水善利萬物而不爭」。這是《老子》以柔勝剛的原則在生活上的運用。二十八章說:“知其雄,守其雌”,“知其白,守其黑”,“知其榮,守其辱”。二十二章說:「夫唯不爭,故天下莫能與之爭」。 《老子》雖知雄強,卻安於柔雌;雖知什麼是光榮,卻安於卑辱;雖知什麼是光彩,卻安於暗昧。它以不爭之爭來保全自己。

《老子》也依據它以柔弱勝剛強的原則,主張製造一些不利於敵人的條件,使之陷於不利。三十六章說:「將欲弱之,必固強之;將欲廢之,必固興之;將欲奪之,必固與之」。意思是說,將要削弱它,必先暫時增強它;將要廢毀它,必先暫時興起它;將要奪取它,必須暫時給予它。

《老子》對事物的轉化有所認識。但對矛盾怎樣會互相轉化是不清楚的。矛盾對立的雙方在一定條件下互相轉化。沒有條件,鬥爭著的雙方都不會轉化,而《老子》卻把對立雙方的轉化看作是無條件的,絕對的。它害怕對立的雙方鬥爭,認為發展到了極限,就會互相轉化。它只想用“貴柔”、“守雌”、無為的辦法來防止事物的轉化。六十四章說:“無為故無敗,無執故無失”。四十六章說:“禍莫大於不知足”,“知足之足常足矣”。

因此,《老子》的唯心主義樸素辯證思想,是消極的保守的而不是進取的,看不到人在事物變化中的積極作用,沒有認識到事物從量到質的發展,從低級向高級的發展,而只看到事物的變化循環。十六章說:「萬物並作,吾以觀復」。 《老子》的辯證和它的形上學思想是矛盾的,從而它的辯證法為它的形上學所窒息。因為它認為最高的精神「道」是永遠不變的、靜止的,所謂「道乃久」「歸根曰靜」。三十六章說:「靜為躁君」。這就是說,宇宙萬物雖有運動、變化,但從根本上看都是靜止的,因此靜是動的主宰。這樣,承認運動的變的樸素的辯證法被唯心主義體系所扼殺,而最後導向了形而上學。