激情是生命的最極端的形式。 司馬遷就是一個充滿生命激情的人。他一生「西至空峒,北過涿鹿,東漸於海,南遊江淮」。在那樣一個交通不便的時代,這需要多大的生命熱情?對外在世界的興趣與熱情,尤其是持久的熱情,是衡量一個人生命力的尺度。

二十出頭的司馬遷,當他躊躇滿志地仗劍漫遊天下時,他已成為他那個時代最博學的人,最有見識、最有思想,或者說,最具思想家素質的人。他是繼賈誼、晁錯以後,又是一位年輕的思想家。

司馬遷 圖片來源:360百科

司馬遷 圖片來源:360百科

到了郎官任上,他感激涕零,一心營職,“以求親媚於主上”,這是他天真淳樸的個性表現。在那個意氣風發百舸爭流的大時代,他免不了也興高采烈,搖旗吶喊。此時,他的心思已不在書上。或許他已讀完了那個時代民間所能找到的書,一些大的學問他也已經精研過了。他又不是一個白首窮一經的學究,他毫無做一個博士的興趣。書齋外面的世界太精彩了,書齋外的人物也太風流了,行動的魅力遠勝過玄思,劍鋒的威力遠勝過筆鋒。 他所關心的乃是那些在歷史上、在現實中叱吒風雲的人物,暗自羨慕他們的蓋世功業和絕世風采。 面對著那些「赴公家之難之人」「偉烈奇傑之人」「有國士之風之人」「有奇功於世之人」「奮不顧身徇國之難之人」「倜儻非常之人”,他的心胸風雲激盪。

三十四五歲,他如願以償:奉使出使巴蜀,去了結唐蒙、司馬相如都沒能解決好的西南問題。司馬遷此行,興致很高,也頗自信。在他看來,大約與張騁之遠徵漠北,方向不同,事則相類,功宜相當。 總之,直到此時,他都在謀求著自己人生功業的輝煌,他的人生目標,還在於追求「立功」。

就在他遠從西南風塵僕僕往回趕時,這邊的長安城裡正進行著讓每一個人都興奮不已的大事:封禪。在經過一番準備過後,漢武帝帶著十八萬騎兵,旌旗招展數十里,浩浩蕩蕩地向泰山出發了,偏偏把一個使命感極強、自尊心極強的人物丟在了洛陽。這個人就是司馬遷的父親,太史令司馬談。這麼一件歷史大事,有記事記言之責的太史令卻不能親與其盛,司馬談是何等絕望、何等自責與慚愧?他一病不起,奄奄一息。司馬遷來不及去武帝那兒復命,報告他的成功,急忙趕到父親的病榻旁。 就在這病榻旁,司馬遷受到了雙重的打擊:父親的垂亡,以及自己人生目標的轉向!

在病榻旁,司馬遷無法拒絕垂死的父親,更無法拒絕由父親交給他的偉大的事業--為這個大時代,完成一樁絕大的使命:論載「天下之史文」!

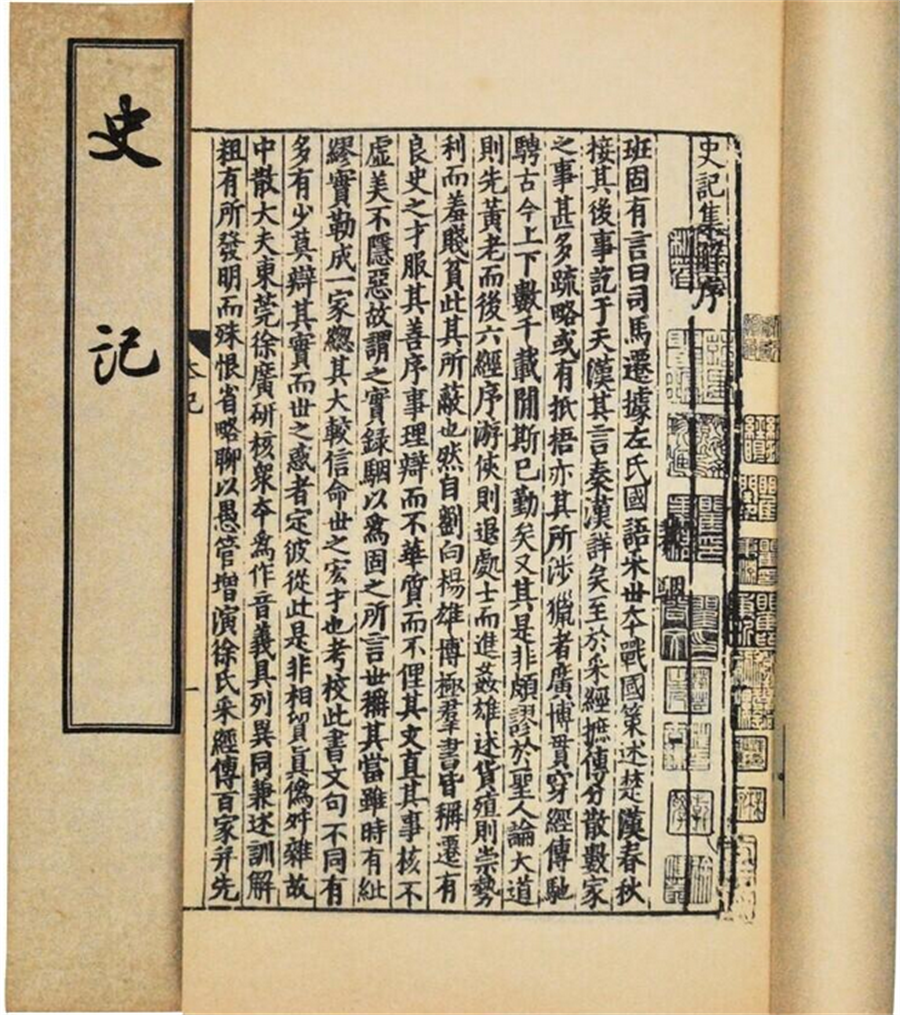

《史記》圖片來源:360百科

《史記》圖片來源:360百科

三十六歲,他正當盛年,立功事業剛開個好頭,前程似萬裡長江之初發,生命如蓬勃春花之絢爛。但是,他必須收斂其花瓣,內斂其熱情,蟄伏其雄心,寶劍入鞘,駿馬臥槽,無論外面的世界多精彩,官場多炫赫,疆場多壯烈,他必須寂寂寥寥,年歲歲,青燈古卷,石硯羊毫。

這個心路歷程定是艱難曲折。

三年之後,元封三年(前108年),他由內廷的郎官調任為外廷的太史令。司馬遷終於做出了他最艱難也最重要的選擇,他從官僚體系的主幹上退下來,一如當今的官員從實權部門退到地方誌辦公室。他終於摒棄了誘惑,排除了乾擾,去「紹明世,正易傳,繼春秋,本詩書禮樂之際」了。對這樣巨大的文化事業,他終於明白了,「小子何敢讓焉」!

他隱隱地覺得了自己的真正使命。 漢家開邊拓地的人物很多,但像他這樣能洞察全人類命運、梳理人類歷史的人物,卻絕無僅有。從他個人來說,若去立功,他可能成不了一流人物,但若他轉而去做史官,他反而能做出曠古及今第一流之成績,他將成為他的時代的最大光榮!

做了太史令,便可以遍覽皇家藏書,以及那些政府檔案,「紬史記石室金匱之書」。這個「紬」是綴集、整理、辯證、考訂、棄取、譯諸意的總和。以司馬遷的功底,他做得得心應手,這是為著作《史記》做資料的準備工作。大約三、四年的工夫吧,這份工作順利完成。太初元年(前104年),四十二歲的司馬遷倡議並參與了曆法改革,創立了有名的「太初曆」。這是一本指導未來的大書。同時,這也是一個理順歷史的大工程,有了這部太初曆,以前的歷史就可以確定其座標了。

因之,隨著太初曆為武帝正式詔頒天下,司馬遷的《太史公書》也開始寫下了最初的一個字。歷史的總清算就在那樣一個不為人知的夜晚,在司馬遷的羊毫筆下開始了。

就在他的創作進行到第六年時,天漢二年,西元前99年,李陵戰敗投降匈奴。司馬遷為了幫助李陵一家老小的生命,為李陵辯護,武帝大怒,下司馬遷獄。第二年,西元前98年,司馬遷被判死刑。

漢武帝早就對司馬遷不滿了,他一直找機會收拾司馬遷!

漢律,死刑可以用錢贖,也可以改施宮刑。錢,秩比六百石的司馬遷是沒有的,親朋好友們如何呢--「交遊莫救,左右親近不為一言」。既沒有幫他出錢的,也沒有幫他求情的。看來他只有獨自面對那些冷酷的刀筆之吏,在死刑與宮刑之間做著無比艱難的抉擇了!

《史記》寫到一半,司馬遷面臨這樣的生死抉擇。

那柄小小的刀子在眼前晃動。是抓起它,閃電般地了結自己的一生,一了百了,還是對它投以輕蔑的一笑,揮揮手,拂去它,忍辱負重,繼續完成自己的人生使命?

這一年他四十七歲,早已不惑而屆知天命,以他的學問與境界,早已視死如歸。

「人固有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛。」為什麼?因為「用之所趨異也!」如何運用這死的權力,何時使用這死的權力,乃是決定死的價值的關鍵。

如果他此時死了:

「若九牛亡一毛,與螻蟻何異?」

——他人微位輕,死了,也沒有人注意到他。

「不能與死節者比」

——現在去死,不是死於節,而是死於罪。人們會認為他是由於「智窮罪極,不能自免,卒就死耳」。

不能死!

但活著總要有個理由,或者說,在遭受極辱時仍隱忍偷生,必須有其代償物,這就是《太史公書》的創作。

司馬遷賞識那些轟轟烈烈的死,也歌頌那些隱忍就功名的生。他喜歡屈原、項羽、李廣這樣的擲生命如碎碧玉的壯烈;可他也喜歡伍員、勾踐這樣的保生命如保青山的堅韌。留得青山在,不愁沒柴燒。在伍子胥傳後,司馬遷議論:

故隱忍就功名,非烈丈夫孰能致此哉?

這就是在說自己啊!

一篇《報任安書》,通篇就寫一個字:辱!

極辱之痛,忍辱之難,償辱之志!

有辱,必有「償辱」。司馬遷「償辱」法,不是揭竿而起,鋌而走險。他是文人,他的“償辱”,就是那未竟的名山事業!

《史記》草創未就,適會此禍,惜其不成,是以就極刑而無慍色……僕償前辱之責,雖萬被戮,豈有悔哉?

三年後,隨著李陵冤情的洗雪,司馬遷也走出監獄。五十歲了!知天命之年了!

在血水中洗過的司馬遷,雙眼炯炯。他的思慮已非常人可比,他的見識之高,在中國歷代史家中,可以說是空前絕後。他的浪漫情懷,為現實之殘酷所折辱,如同一樹婆娑而為秋風掠奪,卻恰好刪繁就簡,真骨凌霜,苦難流;他的多愛品性,為專制之鐵蹄所踐踏,如同一池荷花而為嚴寒凋殺,又似去偽存真,傲枝聽雨,艱苦卓絕。他的眼光更辛辣,心智更深沉,而文字手段臻於爐火純青。

司馬遷以其刪繁就簡,去偽存真清潔淳樸的精神,與其清潔明淨的語言,成了中國古代史書裡的光彩和鋒芒!