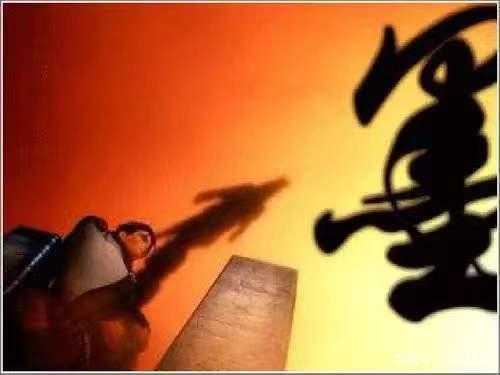

兼愛,即治國者應“興萬民之利,除萬民之害”,提倡無差別之愛。

在2000多年前的戰國時代,法家的管子是為齊桓公謀利,孔子是為當時的魯定公謀利,道家的老子比較高深,為天下謀利。

墨子所提倡的是:一個治理國家的人,應該做讓萬民都有利的事,除掉對萬民有害的事,對所有人給予無差別的愛。

墨家提倡的是治國者應該代表萬民。 “萬民”指的是天下所有人。

這一提倡應該是很難做到的。在現實生活中無論是小到一個家庭,大到單位或國家,要想做到無差別的愛大概率是不可能的。

有這樣一句話“長幼有序,親疏有別”,意思是長和幼是有順序的,親和疏是沒有辦法避免的。

我們先來看「長幼有序」。

一個有兩個以上小孩的家庭,家里長子所承擔的社會責任和家庭責任會更多一些,獲得父母的關愛會少一些。再比如,有的父母會問自己的小孩一個送命題“更愛爸爸還是更愛媽媽”,這個問題裡面出現了一個“更”字,這時差別就出現了。在人們的潛意識中展現出來的愛常常是有差異的。

再來看“親疏有別”。

最能體現親疏有別的是現今結了婚的小兩口,在春節時回誰家過年一事。一般情況下應該是平時回女方家多一點,春節時就回男方家。再有現在的年輕人大都是獨子,他們在與唐兄妹和表兄妹的關係上也是有親疏的。

親人彼此之間雖然都有愛,可是要做到「無差別」大概率是不可能的,對於治國者而言更是「蜀道難,難於上青天」。

墨子的“無差別的愛”,給人的感覺有點太理想化了,但是從墨家學說是建立在“為社會中下層人服務的”基礎上創立的這點上看,也就能理解了。

兼愛涉及到的是墨家學說裡的政治思想。