從小書館到大學校園,從古籍中到課本里,曾鞏的名字無所不在。他被譽為"唐宋八大家"之一,地位崇高。可是,當提及他的具體事蹟和作品時,卻常常讓人感到陌生。那位風華絕代的文壇領袖到底是怎樣一個人物?是否只是滄桑歲月中的一抹輕煙散盡?還是當年確有過不朽的光輝璀璨?

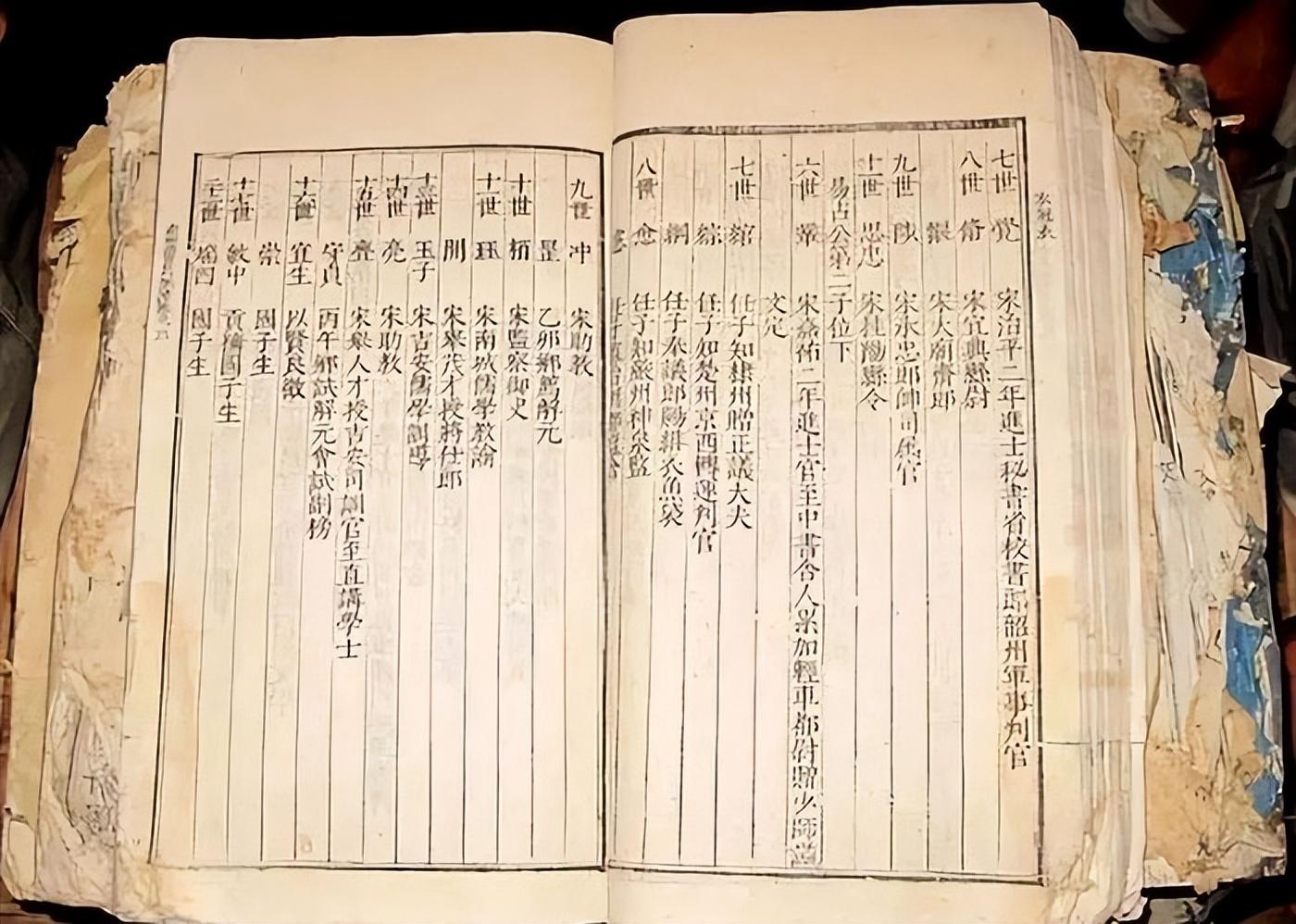

江西南豐,乃一書香世族。曾鞏出生於此,肩不輕狂的儒門風範自是家傳的。其父曾易佔以進士之資,為官過一任知縣,卻因欺壓百姓而遭免職;祖父曾致堯亦為進士出身,被封"密國公"。可謂世代儒宗,門閥顯赫。

然而命運多舛,曾鞏一家很快就陷入貧困。他幼年失學,青年時期東躲西藏,挨家沽酒為生。懷才不遇,暗自汲汲。青春年少,理應桀駿不馴、銳意冠絕一時,曾鞏卻在貧困的陰影下,幾乎失去了讀書立身的希望。

轉機來自於他熱心的老師。曾鞏二十歲時受杭州知州範仲淹資助,得以購置田產,重操舊業。從此,他兄弟幾人白天從事農耕,夜間勤求書齋,聚焦儒學經典和詩文創作。身陷貧寒,曾鞏仍不忘立志,咬定青雲,一路斯文含辛。

後來,曾鞏攜同門師友,齊赴京城,一舉中進士及第。這場科舉,被視為"星光閃耀"的一屆,同時中試的還有蘇軾、蘇轍、曾布等文壇巨擘。可謂"一門六進士",平生憾事遂一掃而空。

功名加身後,曾鞏未像尋常人那般驕縱一時。相反,他誠樸謙遜,淡泊名利。著有詩云:"身懷珍密受盎篋,他日凌煙對綺鎣。"自我期勉,定能在文壇上分徽芳。年少時困守貧賤,意氣卻未曾被撲殘。

科舉高中之後,曾鞏很快步入仕途。開篇便是知州任上的佳績,體現了他為政一身正氣。越州大旱,曾鞏聞知後立即行動,先是周濟災民,次則貸糧復產,使民眾在災情過後很快重拾生計。如此敦親睦裡、勤奮為民,令當地黎民安居樂業。

齊州任上,曾鞏同樣施政有為。當地流寇盤踞已久,屢經官兵圍剿無果。曾鞏到任後,先是悉心調查地形和盜匪陣腳,再沿用"紅棍"制度,鼓勵民力同防。他又頒布自新賞懲條例,羅織疏導層層深入。最終攻心並重,流寇自綏於治。

曾鞏雖秉公無私,卻也難免遭謾罵非議。他在齊州時,執意整飭紈絝子弟,禁止他們橫行鄉野欺壓良民。此事震驚朝野,很快便有權貴子弟紛紛控訴曾鞏"苛刻無理"。朝廷只得將他調任滁州,遠離咄咄逼人之輩。

曾鞏在這一時期亦提出改革新政,遭遇阻力重重。他主張節儉朝綱,裁汰僧徒,修律例,以解民困。提議雖合情合理,但難免觸及既得利益者的權力核心。朝野上下反響緩慢,最終曾鞏的變革構想未能全面推行。

然而,曾鞏最為人稱道的,是他在文壇上的傑出成就。當時盛行駢體文風艱澀晦澀,而曾鞏筆力純熟,作品行文簡練流暢,蘊含濃厚儒家情操,別樹一格。他的代表作有《諫院書鐸》《上補廷尉書》等。這些文字雖談時事、評政治,卻不囉唆空洞,字字千鈞。

朱熹曾盛讚曾鞏"公之文高矣,自孟韓以來,作家未有至於斯。"此語雖有過譽之嫌,卻也道出曾鞏在文壇的超然地位。他一生著述等身,宦遊沉浮,造詣頗深。是可謂儒林盤古,文章巨匠。

曾鞏不僅是一位文壇巨擘,更是一位驚人的政治家和理論家。他在為官期間,施政有方,造福一方。

在杭州任上,曾鞏親力親為,實施了一系列惠民政策。他視民如子女,真心實意關懷百姓疾苦。當時杭州水患頻仍,民不聊生。曾鞏組織民力,大規模治理河渠,挖濬河道,加固堤岸,使杭城免於洪澇之苦。他也大力整頓當地吏治,嚴懲貪污腐敗,為民除害。

任知州期間,曾鞏更是施行了持久有效的惠民良法。他重視農業生產,主張"農民恃者財本"。在杭州任上,他曾減免農稅,鼓勵農民努力耕作;在明州,則是下令禁止囤積糧食,維護糧食正常流通。這些做法無一不是為了扶植農業,造福廣大農民。

曾鞏在任上,對社會弊端也堅決予以肅清。他執法務期公正無私,絕不徇私舞弊。明州一任,他就大刀闊斧整饕吏治,嚴懲貪污受賄。朝野震驚,謂之"矯正紛紜"。但曾鞏恪守公平正義,毫不退縮。他認為,唯有從上至下一股肅正風氣,社會才能祛邪揚善。

曾鞏在現任期間,也頗有遠見卓識。他非常關注水利建設和防災減災,多有建樹。在任浙東轉運使時,他就督辦了錢塘江、新安江的大規模疏浚工程,有效遏制了水患。後任四川宰相,他復提出要興修疏浚,並設立河工署以專司水利。這與後世的衙門功能頗為相似。

曾鞏不僅是一位政治家和文學家,更是一位極具遠見卓識的儒家理論大師。他在治學修身之道上,有獨到精闢的見解。

曾鞏主張"蓄德而能文"。他認為,修身立德是為學之本,文章只是德行的外在表現。一味追求藝術修養而忽視內在品德,是本末倒置。他自勉"收拾殘桷,勉強護範"。言下之意,就是要以德為先,文以載道,內外兼修。

在修養過程中,曾鞏強調"內成德化"。他反對單純透過外在的約束和規訓來約束人的品性,而主張從內心深處去涵養和培育品德。 "譬如種樹,上為之潤澤,中為之浚,下為之鑽植,內外同時施為,方可就綠蔭而成蔚"。這種修身之法,顯然更高明一籌。

曾鞏在政治理論上,也有許多睿智之見。他認為,合理的製度才是良治的基石,君主專斷無法持久。他在《上補廷尉書》中就寫道:"法家之治天下,若決瀆不行,是孤陋寡聞,非有裕之道也"。這種觀點,與後世革禮主張的精神不謀而合。

除此之外,曾鞏還積極推行教育和扶助窮人。他任浙東轉運使時,曾下令在鄉里設書院,興辦教育。後來到四川任相,又下令設置常平倉,為貧民積穀防兇。可謂知有禍福,為民祈禱。

曾鞏一生學富五車,著作等身,在詩文理論和創作等方面均有極高的造詣和成就。

曾鞏的詩作風格純熟樸實,思想內涵儒雅深邃。他的代表作有《漁家傲》《江雪》《贈品張舍人》等,無不反映出他那種"質樸流貫"的文風。同時,曾鞏也倡導詩歌創作要"托天然於雲霓"和"託真理於妍美",主張注重詩的思想性和哲理性。

在古文創作方面,曾鞏作品更是讚譽赫赫,被後人奉為經典。他重視文章的道德教化作用,主張 "文以載道"。 《上補廷尉書》《諫院書鐸》等篇,無不字字千鈞,警世為民。朱熹盛讚曾鞏"公之文高矣,自孟韓以來,作家未有至於斯。"可見曾鞏在古文創作上取得的卓越成就。

曾鞏對文學理論研究也有重大貢獻。他提出"蓄德而能文"的學術命題,主張修身立德是文學創作的前提。同時也提出了"托天然於雲霓,托真理於妍美"的文藝觀,影響深遠。這些理論洞見對後世文壇有著極大的指導意義。

在製度建設上,曾鞏也頗有遠見卓識。他曾提議立"三書房",主張文官應博學多聞,掌握經史子集之大旨,並有才幹分別採編。他又主張文學考試應改革科目,增加"策"、"箋"、"奏"等實用類別,這與後世八股文的考試形式相類似,被後人沿襲了數百年。

曾鞏自己在遺制立制方面的成就,也是巨大的。他以古文家自居,對漢唐文風用力甚深,開創了一種新的古文體,被稱為"曾氏體"。同時,他在詩歌創作中提出"沿襲前人,別樹新風"的詩論,倡導在傳統基礎上有所創新,對後世詩壇影響深遠。

總之,曾鞏作為文壇泰斗,在理論研究、文學創作和製度建設等領域均孜孜以求,成就卓著。其詩文著述,流芳千古。後世文人騷客,無不欽慕仰效,可謂文學恩師,澤被後學無垠矣。