孫權是中國史上唯一一個諡號是大帝的皇帝。歷史對孫權的評價最多的就是曹操那句名言「生子當如孫仲謀」。 (曹操和孫堅同歲)這是一個很高的評價,不只曹操,連劉備都希望有這麼一個兒子。也是後世開國帝王的最大希望,既有開疆拓土之功,又有守成固土之能。孫權雖然與曹操和劉備是同時代的人,但他確實是個晚輩,曹操比孫權大27歲,劉備比孫權大21歲。真的是當兒子看。

三國裡面,東吳是最沒有開國基礎的,這和孫家出身不高有很大關係,吳郡孫氏出身很卑微,雖然他們自稱是孫武之後,但基本上就是為了自抬身價瞎認祖先,孫鐘出身就是一個種瓜的農戶,孫鐘有三個兒子,老大孫羌,老二孫堅,老三孫靜,孫堅有五個兒子,孫策,孫權,孫翊和孫匡為嫡出,孫郎為庶出。其中孫策和孫翊遇刺而亡,孫匡和孫郎因病早亡。在這些人裡,除了孫權,餘下成人的沒有一個活過30歲的。可以說,孫權很長壽,基本上撐死了許多和他同時代的人。

從建安五年(200年),孫策被行刺去世,19歲的孫權接替其位。被東漢冊拜為討虜將軍,兼領會稽太守開始,到252年,孫權實際控制江東52年,是整個三國時代掌權時間最長皇帝,孫權和諸葛亮基本同歲(諸葛亮比孫權大1歲)。可以說,孫權接班的時候並不太平,江東士族比不認可孫氏集團,也算是危機重重,但孫權比起自己父兄來,孫權最大長處就是不迷信武力,更多採取柔和的手段與江東士族進行「談判」和妥協,當然,他最大短板在於軍事能力太差,對比曹操和劉備這樣人軍事大家來說,差的太多,但孫權還有一點長處就是知人善任,懂得放權,不干預軍務。三國四大戰役,其中兩場戰役是以孫權勝利告終的(赤壁和夷陵),和曹操與劉備相比,他歷史的定位無疑要暗淡了許多。

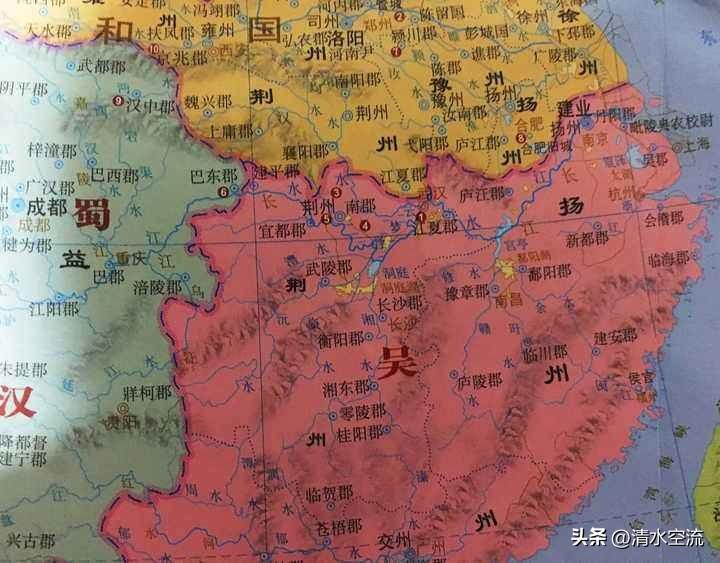

西元208年到229年,此時是孫權的高光時刻,此時君明臣賢,名將輩出,孫權先後贏得赤壁之戰,夷陵之戰,濡須口之戰,石亭之戰,擊敗曹丕。從孫權接手時候的三州之地,擴大到具有荊州,揚州,交州等四十個郡縣疆土。 孫權的能力是不如劉備和曹操,孫權絕對不是一個守成之主,更遠勝於曹丕曹叡和劉禪。

孫權初執江東,在張昭、周瑜的輔佐下逐漸穩定局勢。孫權改變孫策時代的強硬態度,對士族階層以安撫為主、招賢納士。以魯肅、諸葛瑾為代表的外來戶和以顧陸朱張四大家族為代表的當地士族都加入了孫權的幕府。 雖然最終孫權一生,都沒有徹底解決淮泗集團和江東士族的對立關係。但由於孫權依靠他的高超的政治手腕使得兩大集團保持了戰略平衡。孫氏集團出自淮泗集團,但現實又得逼迫和江東士族合作。為了穩定江東士族,孫權的子女都是和江東士族大族聯姻的。

顧陸朱張四大家族是江東士族的代表,這四家幾乎佔據了江東文武大半江山,四大家族世代通婚、同氣連枝。多年來孫權對他們從利益上籠絡,從政治上防範,從不對他們授予重權,可四大家族的勢力還是一天天膨脹,子弟、門生遍布朝堂。西元 220 年,孫權問病危的呂蒙(淮泗集團)誰可以接替他。呂蒙雖病但還沒糊塗,孫權這麼問就等於不露聲色地否決了陸遜接班的資格,呂蒙推薦孫權(養子)的朱然。於是朱然出任吳國最高軍事長官。但後來面對劉備的入侵,孫權又得讓江東士族出身的陸遜當主帥,讓朱然當他的副手。孫權對江東士族是又打擊又拉攏。

後來由於淮泗集團的衰落,江東士族集團開始膨脹,孫權就開始藉二王之爭開始對江東士族大開殺戒,晚年又開始特務統治。以至於陸遜都被活活逼死。都說孫權晚年殘忍好殺,幾乎將數十位江東大族高官一律誅殺,實際上就是江東士族崛起到了孫權無法控制地步,到了孫權以後依舊如此。這就是說,孫氏政權與江東士族的合作徹底以失敗告終。東吳就此衰退走向覆滅。

西元 252 年,70 歲的孫權死於中風。孫權無疑是傑出的二代,但我們現在提及東吳高光人物是孫策,周瑜和陸遜。而不是孫權,在孫權身上體現的更多是“孫十萬”,是背盟殺關羽,這對孫權顯然是不公平的。亂世出英雄,但不是每個亂世都能出英雄。孫權最大的不幸在於,他偏偏生在了一個最是英雄輩出的時代。放眼中國歷史上的幾百位帝王裡,比孫權強的就又有幾位。

我是清水空流,歷史的守護者。期待你的關注和點評。