老子故事傳說

老子,姓李名耳,字聃,一字伯陽,或曰諫伯陽,春秋末期人,生卒年不詳,籍貫也多有爭議。中國古代思想家、哲學家、文學家和史學家,道家學派創始人和主要代表人物,與莊子並稱「老莊」。後來被道教尊為始祖,稱「太上老君」。在唐朝,被追認為李姓始祖。曾被列為世界文化名人,世界百位歷史名人之一。

老子出生

老子出生(版本一)

據傳,被道教奉為太上老君的老子是彭祖的後裔,在商朝陽甲年,公神化氣,老子寄胎於玄妙王之女理氏腹中。

理氏在村頭的河邊洗衣服,忽見上游飄下一個黃澄澄的李子。理氏忙用樹枝將這個拳頭大小的黃李子撈了上來。到了中午,理氏又熱又渴,便將這個李子吃了下去。從此,理氏懷了身孕。

理氏懷了81年的胎,生下一個男孩。這男孩一生下就白眉白髮,白白的大鬍子。因此,理氏給他取的名字叫“老子”。老子生下來就會說話,他指著院子中的一棵李子樹,說:“李就是我的姓”。

老子出生(版本二)

據《列仙傳》記載,周代之時,老子從太清仙境分神化氣,乘日精、駕九龍、化為五色流珠從天而降,時玄妙王之女尹氏晝寢,感而吞之,覺而有孕。尹氏懷此聖胎之後,神氣安閒,容顏轉少,所居房屋,六氣和平,祥光照護。後來從左肋下誕生一個男孩。這孩子一生下來就走了九步,步落之處,蓮花綻起。他生下來就會說話,指著院子中的一棵李子樹,說:“此吾姓也”。

尹氏見他鶴髮龍顏,天庭飽滿,兩耳過肩,此時祥雲籠罩庭院,萬隻仙鶴在空中飛翔,大地一派吉慶景象。尹氏給他取名叫“老子”,又叫“老聃”。老子生下九天,身體便有九變,見到他的人無不驚嘆。到了六歲時,自己認為耳大,自名重耳。

聰穎少年

聰穎少年

老子自幼聰慧,靜思好學,常纏著家將要聽國家興衰、祭祀占卜、觀星測象之事。尹氏請一精通禮樂的商容老先生教授。商容通天文地理,博古今禮儀。一日,商容教授道:“天地之間人為貴,眾人之中王為本。”老子問道:“天為何物?”先生道:“天者,在上之清清者也。”老子又問:“清清者又是何物?”先生道;“清清者,太空是也。”“太空之上,又是何物?”先生道:“太空之上,清之清者也。”“之上又是何物?”“清之清者之上,更為清清之清者也。”老子又問:“清者窮盡處為何物?”先生道:“先賢未傳,古籍未載,愚師不敢妄言。”夜晚,老子以其疑惑問其母,母不能答;問家將,家將不能言。於是仰頭觀日月星辰,低首思天上之天為何物,徹夜不能寐。

又一日,商容先生教授道:“六合之中,天地人物存焉。天有天道,地有地理,人有人倫,物有物性。有天道,故日月星辰可行也;有地理,故山川江海可成也;有人倫,故尊卑長幼可分也。有物性,故長短堅脆可別也。”老子問道:“日月星辰,何人推而行之?山川江海,何人造而成之?尊卑長幼,何人定而分之?長短堅脆,何人劃而別之?”先生道:“皆神所為也。”老子問道。 “神何以可為也?”先生道:“神有變化之能。造物之功,故可為也。”老子問:“神之能何由而來?神之功何時而備?”先生道:“先師未傳,古籍未載,愚師不敢妄言。”夜晚,老子以其疑惑問其母,母不能答;問家將,家將不能言。於是視物而思,觸物而類,三日不知飯味。

一日,商容先生教授道:“天下之事,和為貴。失和則交兵,交兵則相殘,相殘則兩傷,兩傷則有害而無益。故與人利則利己,與人禍則禍己。”老子問道:“天下失和,百姓之大害也,君何以不治?”先生道:“民爭,乃失小和也;失小和則得小禍,然而君可以治也。國爭,乃失大和也;失大和則得大禍,大禍者,君之過也,何以自治?”老子問:“君不可自治,神何以不治?”先生道:“先哲未傳,古籍未載,愚師不敢妄言。”夜晚,老子以其疑惑問其母,母不能答;問家將,家將不能言。於是,遍訪相邑之士,遍讀相邑之書,遇暑不知暑,遇寒不知寒。

入周求學

入周求學

商容先生教授三年,來向尹氏辭行道:“老夫識淺,聃兒思敏,今來辭行,非老夫教授無終也,非聃兒學之不勤也。實乃老夫之學有盡,聃兒求之無窮,以有盡供無窮,不亦困乎?聃兒,志遠圖宏之童也;相邑,偏僻閉塞之地也。若欲剔璞而為玉,需入周都而求深造。週都,典籍如海,賢士如雲,天下之聖地也,非入其內而難以成大器。”尹氏想老子年方十三,宋都尚且難返,去週都豈不如登九天?商容忙說:“以實相告,老夫師兄為周太學博士,學識淵博,心胸曠達,愛才敬賢,以樹人為生,以助賢為樂,以薦賢為任。家養神童數位,皆由民間選來。不要衣食供給,待之如親生子女。博士聞老夫言,知聃兒好學善思,聰慧超常,久願一見。近日有家僕數人路經此地,特致書老夫,意欲帶聃兒去週。此乃千載難逢之良機,務望珍惜!”尹氏母子二人非常感激,拜謝了先生舉薦之恩。

老子入周,拜見博士,入太學,天文、地理、人倫,無所不學,文物、典章、史書無所不習,三年而大有長進。博士又薦其入守藏室為吏。守藏室是周朝典籍收藏之所,集天下之文,收天下之書,汗牛充棟,無所不有。老子處其中,如蛟龍遊入大海,海闊憑龍躍;如雄鷹展翅藍天,天高任鳥飛。老子如飢似渴,博覽泛觀,漸臻佳境,通禮樂之源,明道德之旨,三年後又遷任守藏室史,名聞遐邇,聲播海內。

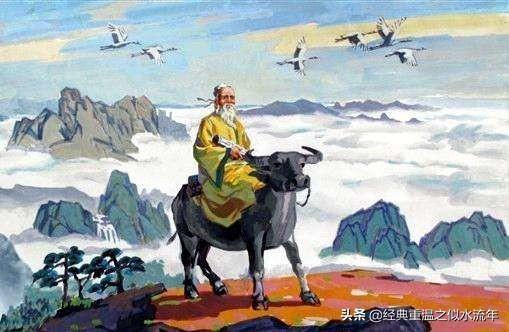

老子降青牛的傳說

老子降青牛的傳說

相傳,野牛是被老子李聃給降伏後才成為人們耕種幫手的。

據說在老子少年時期,在太清宮南面的一座大山上,突然出現一群野牛,這群野牛都是體格龐大、雙角朝前的怪物,在一個頭牛的帶領下到處騷擾附近的村莊。由於這群的野牛總是集體出動,所以附近的各種動物都很懼怕,不要說豬狗之類的,就連虎豹等猛獸都懼之三分。

一日,老子李聃和本村的同伴「二子」瞞過大人一起到南山下割草。不長時間,倆個小夥伴就把籃子都割滿了,看看天尚早一起做起遊戲來。他們把鐮刀插在地上,兩人一起站在遠處用老子李聃手中的干坤圈套鐮把玩。正玩得起勁時,突然聽到「哞」的一聲,山頭上出現了一頭巨大野牛。老子李聃看見這個從來沒見過的龐大東西,猜測這便是人們傳說能驚走虎豹的野牛,便想除掉這東西為百姓除害。於是便鎮定地拿起鐮刀向牛走去,二子一看也拿著鐮刀隨老子一起往山上走。再說那從未見過對手的野牛一見這陣式,也是用前蹄刨刨土振作起十二分的勇氣向山下奔來。快到近前時把頭一低,一個猛竄就想把倆人給抵死,只見老子李冉二人忙把身子一蹲,那牛正從他倆頭上竄了過去。老君見那牛氣勢,便想給他點厲害、殺 殺 它的威風,隨即猛地站起身來舉起鐮刀朝那牛屁股上狠狠砍去。只見這鐮刀只露出了鐮刀柄,把那牛痛得一蹦老高撒開蹄子就往山上跑。倆一見那牛被打跑了,便喊叫著隨著那牛追上了山。

那傷牛一口氣跑到半山坡鑽進一個很大的洞裡,老子李聃和二子正準備到洞裡抓個瓷實的,猛聽到一聲吼叫震得整個大山直顫,隨著聲音一頭比剛才的牛要大出一號來的巨大的青牛從洞裡竄了出來。它竄出洞口後,往半山坡一站,見是兩個小孩,氣得暴跳如雷,對著他倆先亮了個下馬威。真夠兇的!但見它將頭一低,伸出舌頭往滿荒草的地上舔,「嗤啦」一聲,舌頭過去的地方一片精光,連地皮都被它舔起有半尺多深。它心說:「自從佔山為王以來,哪裡吃過半點虧,今天倒被你倆小孩子佔了便宜,真有失尊嚴,看我怎麼收拾你倆。它大叫一聲。老子李聃看著這個大頭大嘴大蹄盤、頭上那兩隻角向前伸的大青牛,猜想這一定是傳說中的頭牛。都閃身一躲,卻見二子躲的稍慢一些,那大青牛已竄到二子身邊,朝著二子就是低頭一抵,二子也不急慌,閃身躲過後便勢抱住了大青牛的前腿。見腿被人抱住,急得張口就要咬二子。大青牛羞惱成怒,身子猛一橫,把老君撞倒地上,它低下頭去伸出舌頭「呼嗤」一下,就把二子捲進肚子。起、勁從骨中生,在大青牛正低頭躬背衝到他眼前時,他猛地站起身,一把抓住牛角一個翻身就騎上了牛背,他用腿把牛背夾緊,兩手握住兩隻牛角使勁向後一搬,一下子把牛角搬了個方向,大青牛疼得亂蹦亂跳想把老君從背上甩下去。跳下牛背用鐮刀又把牛蹄子切成兩半,這一下大青牛徹底不動了。了出來,二子不一會兒就醒了過來。

於是,老君便和二子騎上大青牛,高高興興地往山下走,沒走多遠,老君發現後面跟了一群大大小小的牛。原來,這些牛見頭牛被老君治服了,便都乖乖地跟了下來。老君把它們趕到村邊的一片草地裡專門馴養這群牛,只許他們吃青草,還教它們拉犁拉車。

從此,由野牛馴養出的家牛,都是犄角朝後、蹄子兩半的樣子,不僅吃東西還要反芻而且只會拉車、耕地了。

孔子問禮

孔子問禮

西元前523年的某一天,孔子對弟子南宮敬叔說:「週之守藏室史老聃,博古通今,知禮樂之源,明道德之要。今吾欲去週求教,汝願同去否? 「南宮敬叔欣然同意,隨即報請魯君。魯君準行。遣一車二馬一童一禦,由南宮敬叔陪孔子前往。老子見孔丘千里迢迢而來,非常高興,教授之後,又引孔丘訪大夫萇弘。萇弘善樂,授孔丘樂律、樂理;引孔丘觀祭神之典,考宣教之地,察廟會禮儀,使孔丘感嘆不已,獲益不淺。逗留數日。孔丘向老子辭行。老聃送至館舍之外,贈言道:「吾聞之,富貴者送人以財,仁義者送人以言。吾不富不貴,無財以送汝;願以數言相送。當今之世,聰明而深察者,其所以遇難而幾至於死,在於好訌人之非也;善辯而通達者,其所以招禍而屢至於身,在於好揚人之惡也。 」 行至黃河之濱,見河水滔滔,濁浪翻滾,其勢如萬馬奔騰,其聲如虎吼雷鳴。孔丘佇立岸邊,不覺嘆息:「逝者如斯夫,不捨晝夜!黃河之水奔騰不息,人之年華流逝不止,河水不知何處去,人生不知何處歸?」聞孔丘此語,老子道:「人生天地之間,乃與天地一體也。天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壯、老之變化,猶如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?欲留於心,則煩惱之情增。民之感嘆矣」

老子說:「天地無人推而自行,日月無人燃而自明,星辰無人列而自序,禽獸無人造而自生,此乃自然為之也,何勞人為乎?人之所以生、所以無、所以榮、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。猶如人擊鼓尋求逃跑之人,擊之愈響,則人逃跑得愈遠矣! ”

稍停片刻,老子手指浩浩黃河,對孔丘說:「汝何不學水之大德歟?」孔丘曰:「水有何德?」老子說:「上善若水:水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,此乃謙下之德也;故江海所以能為百穀王者,以其善下之,則能為百穀王。剛,弱之勝強堅。無間,由此可知不言之教、無為之益也。獨處險;眾人處潔,水獨處穢。 ,此乃效法水德也。不在,水無所不利,避高趨下,未嘗有所逆,善處地也;空處湛靜,深不可測。必旋,方必折,塞必止,決必流,善守信亦;洗滌群穢,平準高下,善治物也;以載則浮,以鑑則清,以攻則堅強莫能敵,善用能也;不捨晝夜,盈科後進,善待時也。聖者隨時而行,賢者應事而變;智者無為而治,達者順天而生。揚揚,如虎行於大街,誰敢用你? :」先生之言,出自肺腑而入弟子之心脾,弟子受益匪淺,終生難忘。弟子將遵奉不怠,以謝先生之恩。」說完,告別老子,與南宮敬叔上車,依依不捨地向魯國駛去。

回到魯國,眾弟子問道:“先生拜訪老子,可得見乎?”孔子道:“見之!”弟子問。 “老子何樣?”孔子道:“鳥,我知它能飛;魚,吾知它能遊;獸,我知它能走。走者可用網縛之,遊者可用鉤釣之,飛者可用箭取之,至於龍,吾不知其何以?龍乘風雲而上九天也!吾所見老子也,其猶龍乎?學識淵深而莫測,志趣高邈而難知;如蛇之隨時屈伸,如龍之應時變化。老聃,真吾師也!”

再授孔子

再授孔子

孔子與老子相別,轉眼便是十七八年,至五十一歲,聞老子回歸宋國沛地隱居,特攜弟子拜訪老子。

老子見孔子來訪,問道:「一別十數載,聞說你已成北方大賢才。此次光臨,有何指教?」孔子拜道:「弟子不才,雖精思勤習,然空遊十數載,未入大道之門。 ,論之而不可及也!而形。 ,感覺如騰雲中,如潛海底,如入山林,如沁物體,天我合為一體,己皆萬物,萬物皆己,心曠而神怡,不禁讚歎道:「闊矣!廣矣!無邊無際!在世五十一載,豈知寰宇如此空曠廣大矣! 」老子道:「聖人處世,遇事而不背,事遷而不守,順物流轉,任事自然。人也;隨勢而順應者,得道之人也。而立,四十而不惑,今五十一方知造化為何物矣! 造我為鵲則順鵲性而化,造我為魚則順魚性而化,造我為蜂則順蜂性而化,造我為人則順人性而化。 、蜂、人不同,然順自然本性變化卻相同;順本性而變化,即順道而行也;立身於不同之中,遊神於大同之境,則合於大道也。 。

點化陽子居

點化陽子居

周王室發生內 亂,老子於是離宮準備隱居。一日,他騎青牛行至梁(今河南開封)之郊外,忽聞有人大呼「先生」。老子聞聲發現是弟子陽子居。陽子居,魏國人,入周太學,聞老子淵博,曾拜老子為師。沒想到在梁會與老子相遇,陽子居慌忙從高頭大馬上翻身而下,跪拜於老子所乘青牛前。老子下來,扶起陽子居,與之相並同行。

老子問道:“弟子近來忙於何事?”陽子居施禮道:“來此訪先祖居,購置房產,修飾梁棟,招聘僕役,整治家規。”老子道:“有臥身之地、飲食之處則足矣,何需如此張揚?”陽子居道:“先生修身,坐需寂靜,行需鬆弛,飲需素清,臥需安寧,非有深宅獨戶,何以能如此?置深宅獨戶,不招僕役,不備用具,何以能撐之?招聘僕役,置備用具,不立家規,何以能治之?”老子笑道:“大道自然,何須強自靜。行無求而自松,飲無奢而自清,臥無欲而自寧。修身何需深宅?腹飢而食,體乏而息,日出而作,日落而寢。居家何需眾役?順自然而無為,則神安體健;背自然而營營,則神亂而體損。”陽子居慚愧道:“弟子鄙俗,多謝先生指教。”老子問。 “安居何處?”陽子居道:“沛(今江蘇沛縣)。”老子說:“正好相伴同行。”陽子居很高興,欣然與老師結伴向東而行。

行至難水,兩人乘船而渡。老子牽牛而先登,陽子居引馬而後上。老子慈容笑貌,與同渡乘客談笑融融;陽子居昂首挺胸,客人見之施之以座,船主見之奉茶獻巾。難水過,二人騎牲繼續前進。老子嘆道:「剛才觀你神態,昂首挺胸,傲視旁人,唯己獨尊,狂妄自大,不可教也。」陽子居面帶愧色,懇言道:「弟子習慣成自然,一定改之!子說:「君子與人處,若冰釋於水,與人共事,如童僕謙下;德性豐厚而似鄙俗平常。」陽子居聽後,一改原來高傲,其貌不矜亦不恭,其言不驕亦不媚。老子讚道:「小子稍有進!人者,生於父母之身,立於天地之間,自然之物也。貴己賤物則背自然,貴人賤己則違本性,等物齊觀,物我一體,順勢而行,借勢而止,言行自然,則合於道矣! ”

老子於是在宋國沛地隱居,自耕而食,自織而衣。慕其名者接踵而至,求問修道之方,學術之旨,處世之要,於是其弟子遍天下,皆以弘揚道德為己任,善化世人。例如其弟子庚桑楚,深得老子之道,住在北部畏壘山上。住三年,畏壘之地民風大變:男耕而有粟可食,女織而有衣可穿,各盡其能,童叟無欺,百姓和睦,世間 太平。

高論生死

高論生死

話說老聃任週守藏室史,數次歸家省親,欲勸母親隨之去週;其母在陳國相邑住久,人熟地熟,不願遠遷。日月如梭,光陰荏苒,轉眼間已過三十餘年。一日,老聃忽得家訊,言家母病危,於是報請天子,歸家省視。待回到家時,母已辭世。面對茫茫大地上一堆黃土,思想九泉之下母親之靈,回憶母親慈祥容貌、養育之恩,老聃悲痛欲絕,寢食俱廢,席地而坐,沉思冥想,忽發自己愚鈍;順理追索,恍然大悟,如釋重負,愁苦消解,頓覺腹飢體倦。於是飽餐一頓,倒頭大睡。

家將、侍女皆感奇怪,待其醒來,問其緣故。老聃答:「人生於世,有情有情。有情,故人倫諧和而相溫相暖;有智,故明理通達而理事不亂。情者,智之附也;智者,情之主也。今母辭聃而去,聃之情難斷。來,以智統情,故情可節製而事可調理也。

家將問道:“智何以統情?”

「人之生,皆由無而至有也;由無至有,必由有而返無也。無聶之母及聃之時,無母子之情也;有聶之母及聃,始有母子之情也;母去聃留,母已無情而子獨有情也;母聃皆無之時,則於情亦無也。無之後不亦無別乎?自然之理也。

函谷著書

函谷著書

周敬王二年(公元前518年),老聃守喪期滿返週。周敬王四年(公元前5l6年),周王室發生內亂,王子朝率兵攻下劉公之邑。周敬王受迫。當時晉國強盛,出兵救援周敬王。王子朝勢孤,與舊僚攜周王室典籍逃亡楚國。老聃蒙受失職之責,受牽連而辭舊職。於是離宮歸隱,騎一青牛,欲出函谷關,西遊秦國。

離開周王朝洛邑不遠,但見四野一片荒涼。斷垣頹壁,井欄摧折,阡陌錯斷,田園荒蕪,枯草瑟瑟。田野裡不見耕種之馬,大道上卻戰馬奔馳不息,有的馬還拖著大肚子艱難地尾追其後。目睹此景,老聃心如刀絞,內心想道:“夫兵者,不祥之器也,非君子之器。不得已而用之,適可而止,恬淡為上。勝而不必自美,自美者乃樂殺人也。夫樂殺人者,不可以得志於天下矣!以道佐人主者,不以兵強天下。兵之所處,荊棘生焉;大兵之後,必有凶年。天下有道,卻走馬以糞;天下無道,則戎馬生於郊。戎馬生於郊,則國亂家破矣。”

話說函谷關守關官員關尹,少時即好觀天文、愛讀古籍,修養深厚。一日夜晚,獨立樓觀之上凝視星空,忽見東方紫雲聚集,其長三萬裡,形如飛龍,由東向西滾滾而來,自語道:「紫氣東來三萬裡,聖人西行經此地。於是派人清掃道路四十里,夾道焚香,以迎聖人。

七月十二日午後,夕陽西斜,光華東射。關尹正欲下關查看,忽見關下稀落行人中有一老者,倒騎青牛而來。老者白髮如雪,其眉垂鬢,其耳垂肩,其須垂膝,紅顏素袍,簡樸潔淨。關尹仰天而嘆道:“我生有幸。得見聖人!”三步並作兩步,奔上前去,跪於青牛前拜道:“關尹叩見聖人 ”

老子見叩拜之人方臉、厚唇、濃眉、端鼻,威嚴而不冷酷,柔慈而無媚態,早知非一般常人,故意試探道:“關令大人叩拜貧賤老翁,非常之禮也!老夫不敢承當,不知有何見教?”關尹道:“老丈,聖人也!務求留宿關舍以指修行之途。”老子道:“老夫有何神聖之處,受你如此厚愛?慚愧慚愧,羞殺老夫矣?”關尹道:“關尹不才;好觀天文略知變化。見紫氣東來,知有聖人西行,見紫氣浩蕩,滾滾如龍,其長三萬里。知來者至聖至尊,非通常之聖也;見紫氣之首白雲繚繞,知聖人白髮,是老翁之狀;見紫氣之前有青牛星相牽,知聖人乘青牛而來也。 ”

老子聽罷,哈哈大笑:「過獎、過獎!老夫亦早聞你大名,特來拜會。」關尹聞言大喜,叩頭不迭。之後,關尹引老子至官舍,請老子上坐,焚香而行弟子之禮,懇求道:「先生乃當今大聖人也!聖人者,不以一己之智竊為己有,必以天下人智為己任也。

老聃允諾,以王朝興衰成敗、百姓安危禍福為鑑,溯其源,著上、下兩篇,共五千言。上篇起首為“道可道,非常道;名可名,非常名”,故人稱《道經》。下篇起首為“上德不德,是以有德;下德不失德,是以無德”,故人稱為《德經》,合 稱《道德經》。 《道經》言宇宙本根,含天地變化之機,蘊陰陽變幻之妙;下篇《德經》,言處世之方,含人事進退之術,蘊長生久視之道。關尹得之,如獲至寶,終日默誦,如飢似渴。

鍾馗與老子

鍾馗與老子

傳說,當年函谷關總兵尹喜見到紫氣東來,老子騎青牛而至,便拜老子為師,辭官隨老子沿秦嶺終南山神仙路西行,晝夜夜宿,不幾日來到將軍山下,只見此處祥雲繚繞,四季如春,溪流縱橫,魚翔淺底,百鳥爭鳴,龍飛鳳舞,牡丹競放,泉水叮咚,真乃世外桃源,老子抬頭望時,只見一巨石十分奇異,如有人形,豹頭環眼,鐵面虯鬢,一手執劍,一手執扇,五蝠飛舞,正氣浩然,不盡嘆到:「道可道,非常道,宇宙造物,天地之始,萬物之母,欲觀其妙,常有也,鍾馗賜福鎮宅,中榜得魁,真神也……。 》是也。

後老子與伊喜結草阿福泉,馬放南山,老牛坡放牛,南山不老松下講道,發現終南捷徑後清涼山講經,樓觀台煉丹,鑄南山鐵案,享南山之壽,是謂道教之祖庭,鐘馗之故裡,天下第一福地也。

老子騎青牛西出函谷關(版本一)

老子騎青牛西出函谷關(版本一)

老子最後看到周王朝越來越衰弱了,衰敗得不像樣子了。他決定出走了,這要說到老子出關的事了。

老子要到秦國去,到西域去,這就得經過函谷關。另外一種說法是大散關。函谷關大概原來在今天的河南靈寶縣,後來關口移到了今天的河南新安縣。這裡兩山對峙,中間一條小路,因為路在山谷中,又深又險要,好像在函子裡一樣,所以取名為函谷關。

守關的長官是尹喜,稱關令尹喜。這一天他正站在城關上瞭望著,只見關谷中有一團紫氣從東方冉冉飄移過來。關令尹喜是一個修養與學識極其高深的人。他一看到這種氣象,心裡一頓,這是有聖人來了!只有聖人來才會有這樣的雲氣,今天一定有聖人要經過我的城關了,不知是哪一位。不多一會兒,就見到一位風骨非凡、仙風道骨的人,騎著一頭青牛慢慢向關口行來。竟然是老子!關令尹喜知道他要遠走高飛了,就一定要讓這位當代最著名的思想家留下他的智慧來,於是纏著他,要他寫一點著作,作為放他出關的條件。

老子當然是不太願意的,但是不答應關令尹喜,是不會放他過關的,他不給你護照簽證啊!老子沒辦法,於是只得答應條件。另外,老子答應他還有一個原因。 《史記集解》有材料說,關令尹喜“善內學星宿”,所以他能看天象,看星宿,看雲氣,看到一團紫氣飄來便知是聖人來了。我們就是看到這團紫氣也解讀不出來嘛。據說關令尹喜自己也有著作,名《關令子》。老子也佩服這位“服精華,隱德行仁”的大智者,“亦知其奇怪”,所以有一種得遇知音的感覺,這就為他著書了,能為知音著述不亦樂乎?

那時老子沉思默想,將他的智慧一個字一個字地寫在了簡牘上,先寫了上篇,又接著寫了下篇,據說寫了幾天。寫完了一數,共有五千來字,取名為《道德經》,上篇叫《道經》,下篇叫《德經》,又分成八十一章。於是一部“五千言”的驚天動地的偉大著作誕生了!據說,關令尹喜讀到這樣美妙的著作,深深地陶醉了,被吸引了。他對老子說:“讀了您的著作啊,我再也不想當這個邊境官了,我要跟您一起出走了。”老子莞爾一笑,同意了。據說,關令尹喜真的跟著老子出走了,後來還有人看到他們兩人一起在西域流沙那兒呢,而且都活了好長好長的歲數!

還有一種說法: 老子當年出關去到了印度,後來到了迦毘羅衛國,迦毘羅衛國的賢聖喬達摩·悉達多聞訊前去向老子求道,後來得老子點化,居然悟道成佛了。

老子出關一直被人們津津樂道地傳說著,演繹著。魯迅先生也對此發生過興趣,還專門創作了故事新編《老子出關》,還與別人打了一點筆墨仗。另外,老子出關中的“紫氣東來”也成了中國文化中的一個基因,帝王之家將“紫氣”當作吉祥、祥瑞,你看生個孩子如果紫氣滿室,古人認為這孩子必定大有出息。老百姓之家也把“紫氣”當作吉祥的象徵,於是把“紫氣東來”這些字寫在大門上等等。先民還認為,哪個地方有寶物,哪個地方就會在上空出現紫氣。

有趣的是老子騎坐的“青牛”也成了道教文化中的一個著名的意象,青牛後來成了神仙道士的坐騎了。到後來,“青牛”也成了老子的代名詞了,老子又被稱為“青牛師”、“青牛翁”等。這青牛還被老子家鄉的百姓看作是神牛,說老子當初出關是乘這青牛飛過去的,並且又有一段美妙的傳說。

老子騎青牛西出函谷關(版本二)

老子騎青牛西出函谷關(版本二)

有個叫尹喜的人在周康王手下任大夫之職。他在家中建起簡陋的高樓作為觀察天象,精研道學的地方,稱它為「樓觀」 。到週昭王時,一夜他觀察天象,看到東方有紫氣西行,知道將有聖人向西度關,請求出任為函谷關尹,被周昭王批准了。在函古關它更留心觀察天象星相,等待聖人到來。

周昭王二十三年五月,尹喜忽然命令手下的官吏孫景說:「我夜觀星象,在這九十天內必有大聖人經過我們的關隘。你給我留心著,若是看到模樣異常、車服奇特的人就來報告我,不要讓他過關。到七月二十日,官吏孫景果然見到有一白頭老人,長耳垂肩,坐著一輛青牛駕的白色車子來到關前,便阻住老人,施禮道:「關尹有令,命我請老丈稍留片刻。尹喜歡欣地說:「今天我總算能見到聖人了!」立刻換上朝服,趕到關門,對那老頭納頭下拜,邀請說:「願大人暫留神駕。」那老人惶恐地下車說:「我不是什麼'大人',只是一個貧賤的老頭。我住在東關,耕種的田地在西關,今天是過關去田裡收割乾草的,為什麼把我留下來呢? 還是讓我過關去吧! :“實話相告,我是聽說西方豚國有一道者叫古先生,善於開導世人,所以我想過關去聽他講說至道。你又何苦苦挽留我在此呢?”尹喜說:“我看大人的聖姿仙貌乃是天上的至尊,又何必去聽他人講說呢?還望大人不要推託,可憐我一片悃誠之意,還望神駕暫住。”老人又說:“你從何知道我不是凡人?”尹喜便答道:「本月初一,東方有真氣衝來,狀如龍蛇,這就是大圣西度的徵兆。我自幼研習上古經典和天文識緯之學,所測無不應驗。今天果見仙駕蒞臨,自揣仙緣不淺。老人三次測試尹喜,都難不倒他,這才掀髯大笑道:「你確實了解我,然而現在我也理解了你。你見識神通,應當被超度得道。」尹喜見老人終於答應傳道,歡喜雀躍,又叩頭問道:“大聖可以將姓名告訴我嗎?” 老人說:“我姓李,字伯陽,號老聃。”於是尹喜就在自己官府中供養老子,每天早晨親自侍奉他洗臉梳頭,執弟子之禮。

老子的車夫徐甲以為老子駕車二百多年,當初講妥每天的工錢是一百個錢,到老子出關時累計已達七百三十萬錢。老子將出關,徐甲便向老子索取歷年的工錢,老子對他說:「我要西赴大秦、天竺、安息等國,你仍給我駕車,回來後我將所有工錢一起折算成黃金給你,好嗎?當老子被尹喜挽留住下後,徐甲每天到關外田野上去牧牛。老子想考驗他一下,就將一株吉祥草變成一個美女,到徐甲牧牛處挑逗他,挽留他長住關上。徐甲被那美女迷住了,就違背約定到尹喜處起訴,要老子付清工錢。尹喜不得已將老子請來,老子嘆息著對徐甲說:「你跟隨我已經二百多年了,你早就壽盡當死,全仗我將太玄生符給你吞服,你才能活到今天。老子見他心意難回就舉手一招,那吞下多年的太玄生符立刻從徐甲的口中飛出,飛到老子手中。徐甲失去生符頓時化為一堆白骨。尹喜見了心下不忍,叩頭懇求老子讓他復生,願意自己出資代償工錢。老子點頭答應,將生符投向白骨,那白骨立刻又變成徐甲,復活了。尹喜取出自己的錢,將工價如數付給徐甲。徐甲請求老子繼續留下,老子不答應,他便跪在地下打自己的耳光,說道:「我已成枯骨,蒙聖恩而復生,願一輩子為您老駕車,情願不要報酬。」老子卻到底也沒有答應他留下來。

老子在函谷關住了一百多天,給尹喜講解了許多玄妙深奧的道理和秘法。又將五千字的《道德經》傳授給他。尹喜大喜拜受,持誦奉行,等他修成至道後就將《道德經》再傳授給他的弟子們,一直流傳至今。

老子晚年想去很多地方傳道,但卻選擇了騎一頭慢騰騰的青牛,很見老子的性格和哲學思想,駿馬雖然跑得快,但他深信欲速不達的道理。

聖人辭世

聖人辭世

老聃長壽,一百六十歲仙逝,鄰裡皆來弔唁。老人哭之,如哭其子;少者哭之,如哭其母。念老子順民之性、隨民之情、與世無爭、柔慈待人的大德大恩,皆悲不自勝。老聃好友秦佚來弔唁,至老子靈旁,不跪不拜,拱手致意,哭號三聲即止。待其欲轉身回去時,鄰人攔住問道:「汝非老子好友乎?」秦佚答道;「當然。」鄰人道:「既為老子好友,如此薄情少禮,可乎?」秦佚道;「有何不可?」鄰人聞言,由怒轉,大聲責問道:「其理何在?順時而來,合自然之理,有何喜哉?順時而去,合自然之理也。是以己之意願而強求生來、強求死去也,皆背自然之理而任己之情也。 如安時而處順,則哀樂不能入也。順於道而行者也。

鄰人聞之,似有所悟,又問:“汝既不悲,何以哭號三聲?”秦佚笑道:“吾哭號三聲,非因悲也,是與老聃辭別也。一號,言其生而應時,合自然之理也。二號,言其死而應時,合自然之理也;三號,言其在世傳自然無為之道,合自然之理也。老聃舉足而應時,動止而合道,吾有何悲哉?”眾鄰聞之,皆言秦佚乃老聃真友,故推其為主葬之人。合土之時,秦佚頌悼文道:“老聃大聖,替天行道,游神大同,千古流芳。”