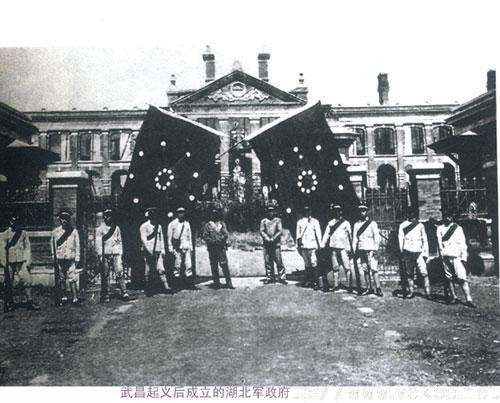

1911年10月10日,辛亥革命在武昌爆發。到11月27日,不到兩個月的時間裡,在當時中國的18個省中,就有14個省宣告獨立。

清政府倉促起用袁世凱,但袁世凱利用手中的軍隊,逼迫清朝皇帝退位,結束了清朝268年的統治。中國成為了亞洲第一個共和國,歷史進入了新時代。

不過,我們要清楚,革命並不是從1911年才開始的。在辛亥革命之前,以孫中山為首的革命黨人已經為推翻清王朝做了十多年的努力。 他們不斷在全國各地發動起義,透過辦報紙來向民眾宣揚革命觀念。

正是有了這些前期的準備,辛亥革命最終才能成功。

孫中山如何從一位體制內的改革者,變成了體制外的革命者

孫中山,1866年11月12日出生於廣東省香山縣,也就是今日中山市的翠亨村。孫中山的祖上世代務農,家裡比較窮。他從6歲開始,就幫家裡打柴、養豬、放牛,9歲才開始讀書。

少年孫中山

1879年,13歲的孫中山跟隨母親來到了夏威夷的檀香山。他的哥哥孫眉在這裡開設牧場、商店,是個大企業家。

孫中山在夏威夷進入教會學校,有系統地接受了西方政治和自然科學教育,逐漸形成了新的世界觀。 他常跟學校裡面的中國同學傾訴衷腸,立志要拯救國人。

後來,孫中山在香港西醫書院學習醫學。到了1892年,26歲的孫中山以第一名的成績畢業,先後在澳門、廣州兩地行醫。

孫中山翠亨村故居的書房(復原景)

不過,孫中山並不滿足於僅僅當一個醫生,和後來的許多知識分子一樣,他認為,中國人的苦難來自不良的政治,於是決定棄醫從政,幫助清政府改革政治。

1893年,27歲的孫中山作了一個大膽的舉動-給當時的北洋大臣、直隸總督李鴻章寫信,企圖勸說李鴻章進行政治和經濟改革,他在信中直言不諱地提出清王朝的弊端,要求改革教育和人才選拔制度,發展農業,甚至提出願意協助清政府出國考察農業。

孫中山當時還只是一個普通老百姓,這封信怎麼能送到李鴻章手中?他找到了李鴻章的幕僚,請求他代為傳遞。沒想到,這封信最後還真就到了李鴻章手中。 只不過,當時李鴻章正忙於應付中日戰爭,並沒有把孫中山的信當回事,僅讓幕僚為孫中山代辦了一張可以到歐洲各國考察農業的護照。

給李鴻章上書沒有受到重視,孫中山和好友決定到北京探聽虛實。孫中山發現,北京的官場比廣東還要腐敗。孫中山從此就徹底拋棄了體制內改革的一切念頭,開始從事體制外的革命。他立刻與好友南下,深入武漢等地考察山川地理,為將來起義做準備。

革命黨人如何透過建立會黨,在全國各地發動起義。

發動革命,首先需要建立組織,其次,還需要有統一的綱領。

那麼,孫中山是如何操作的呢?

1894年,中日甲午戰爭以清政府的慘敗而告終。 清政府的失敗加深了孫中山的危機感,他決定迅速在檀香山成立會黨-興中會。

在決定成立會黨的當天,孫中山提出了「驅除韃虜,恢復中華,創立合眾政府」的口號。

孫中山也起草了《興中會章程》和條款,條款規定如何捐款、如何進行公共選舉、如何加入會黨等。這些規定說明興中會已經完全脫離了舊式幫會,成為具有現代民主色彩的團體。

在海外,興中會受到了許多華僑的歡迎,有些人加入興中會,成為武裝起義的一員,還有些人則主動捐錢。

值得一提的是,孫中山的哥哥孫眉為了支持弟弟的革命,降價賣掉了自己牧場大部分的牛隻。

有了會黨,孫中山決定開始進行武裝起義。 1894年,孫中山從檀香山坐船回國,經過日本的時候,他在船上向回國的華僑演講。結果,船上有一個人被孫中山的演講所鼓舞,立即表示願意追隨孫中山參加革命。

1895年2月21日,孫中山與陸皓東、陳少白等人在香港成立了興中會總部,選舉孫中山為會長,領導全國的起義。 隨後,孫中山等人又分別在日本橫濱、台灣台北、越南河內、南非約翰尼斯堡等地陸續成立分會。

「涓涓細流,可以匯為江海;星星之火,可以發展為燎原烈焰。這時的興中會,雖然人員寥落,勢孤力單,但是它卻很快發展、壯大,終於在十幾年後改變了古老中國的歷史進程。

當孫中山建立了會黨,有了經費和人員之後,下面一步就是要正式發動起義了,他們決定將起義地點選在廣州。

孫中山等人聯合了廣州的各路民間會黨、綠林土匪,甚至還有政府軍隊,準備在10月底發動起義。結果,內部出現了叛徒,將孫中山起義的事情報告給了兩廣總督。

1895年10月27日,起義人士陸皓東等6人被捕。 28日,起義軍隊200人被捕。孫中山得知消息之後,燒毀起義者名單,將購買的炸彈埋入地下,化妝成苦力,撤往香港。

孫中山領導的第一次起義,由於準備不足,還沒有發動,就以失敗而告終。

第一次起義失敗,並沒有打擊孫中山起義的決心,相反,他透過這次起義總結了教訓。

從1900年到1905年,孫中山在日本、夏威夷檀香山、越南、法國等地遊走,宣傳革命理念,學習歐洲先進的政治、經濟等思想。

1905年7月19日,孫中山來到日本橫濱,認識了此後共事一生的革命同志黃興、宋教仁、汪精衛等。

孫中山決定,建立中國革命同盟會。 他認為,先前只在一省起義的想法,會導致各地方起義軍失去聯絡,難以取得成功。因此,必須擴大聯絡,共同推動起義。

同盟會的成立,使分散的革命力量有了統一的組織,標誌著近代中國的民族民主革命進入了一個嶄新的階段。

同盟會建立之後,起義變得更頻繁,影響力也越來越大。

從1906年到1910年,同盟會及其附屬會黨,相繼發動了在湖南、江西兩省交界的萍醴起義,廣東的黃岡起義,廣西的鎮南關起義,浙江的秋瑾、徐錫麟起義,安慶的熊成基起義等等,雖然這些起義都以失敗而告終,但是,它們沉重打擊了清王朝,也讓民眾逐漸覺醒。

徐錫麟

其中,最值得一說的就是廣州的「三二九」起義,也就是後來我們常說的黃花崗起義。

之前我們提到的起義,基本上都是以會黨為主體的。這些起義失敗後,孫中山等人意識到從外部發動起義困難,於是開始把重點放到了清政府的新式軍隊中,希望透過吸收下層士兵進行起義。

1910年11月13日,孫中山、黃興等人在馬來西亞的檳榔嶼召開會議。 會議決定以廣州為起義地點,以新軍為主幹,同時讓會黨加以配合。孫中山等人也決定,派遣同盟會會員奔赴世界各地進行募捐,籌集10萬元經費。

參與黃花崗起義的人都抱著必死的決心。 黃興曾寫信給一位同盟會的同志說:「本日馳赴陣地,誓身先士卒,努力殺賊,書此以當絕筆。」他還跟其他人說,其他人可以走出廣州,惟獨我黃興一人必死於此矣。

除了黃興,還有24歲的林覺民。在起義前,他給自己妻子寫了一封信,開頭第一句話就說:「吾今以此書與汝訣別矣。吾作此書時尚是世中一人。汝看此書時,吾已成為陰間一鬼…”

1911年4月27日下午4點,黃興開始聚集起義人員。 5點半,起義正式開始。黃興率領起義軍直撲兩廣總督衙門,黃興手持雙槍,不斷射擊。在戰鬥中,黃興的一節手指被打斷,但仍繼續射擊。

然而,這場起義最後還是以失敗告終。 先後有29人被清政府逮捕,並處以死刑。事後,有人將這29人的屍體,連同其他戰死者的屍體,總共72具,收集起來埋葬。後人將這72人稱為「黃花崗七十二殉道者」。

黃花崗起義是武昌起義之前最大的一場起義,從黃花崗起義中,我們已經可以隱約看到清王朝的末日。

其實,孫中山等革命黨之所以能夠獲得成功,除了録而不捨的發動起義之外,它們還拿出了宣傳的武器。在理論上,贏得了與康有為、梁啟超等改良派的論爭,獲得了更多群體的支持。這也是我們接下來要講的第三個問題。

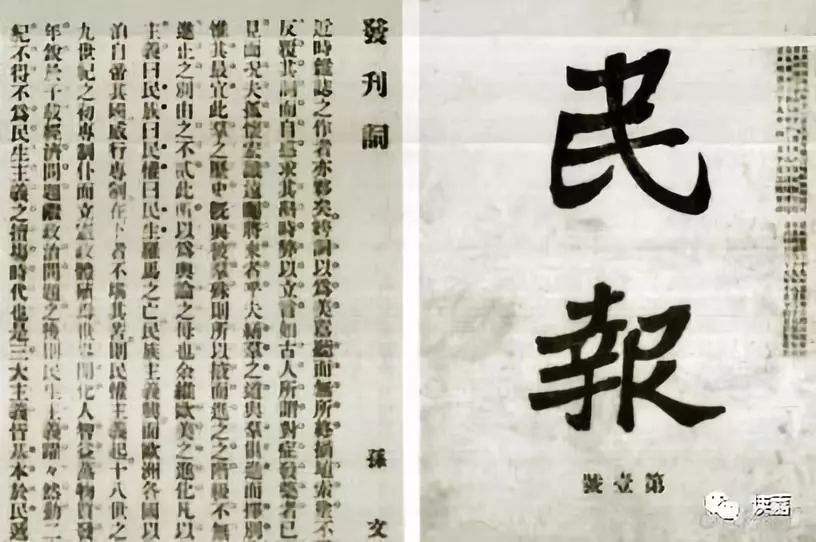

1905年11月,同盟會為了更好地宣傳革命,由一群青年知識分子在日本創辦了《民報》。這些後來成為辛亥革命領導力量的知識分子,也是近代以來首次意識到輿論力量重要性的革命者。在這之後,《民報》成為了這批革命派批駁改良派觀點的主要陣地。

革命派如何贏得與改良派的論爭,獲得更多群體的支持。

革命派與改良派的論戰主要圍繞著三個方面,分別是「種族革命」、「政治革命」、「社會革命」。

先來說「種族革命」。

1905年,清政府正在進行立憲,改良派對立憲寄予了很高的期望。

革命派則從歷史和現實的角度,分析了推翻清政府的必要性。從歷史來看,鴉片戰爭後,清政府就不斷與西方列強簽訂不平等條約,出賣國家的主權。革命派認為,清政府是專制政府,只有推翻它,才能使中國強盛。

從現實來看,清政府的“預備立憲”,其實是滿洲貴族愚弄漢人的手段,其目的是延續愛新覺羅家族的壽命。 後來,清政府成立“皇族內閣”,證明了革命派的遠見。

第二個我們再來說「政治革命」。

改良派認為,在立憲的君主國家,君主可以調和國內的各種衝突,確保各機構的有效運轉,提拔的官員都是有能力的人。

革命派則認為,將國家的命運交給一個君主,是不合時宜的。在共和製的國家,人人平等,沒有階級,可以使國家長治久安,至於國家的各種衝突,可以依靠議會來調和。

雖然共和製國家透過普通選舉有可能把「目不識丁」的「貧民」選成官員,但是中國人的聰明才智一點都不遜色於其他民族,只要推翻君主專制,清除貪官污吏,人們就能學會如何做主人。

第三個再來看「社會革命」。

改良派認為,中國沒必要進行社會革命,因為資本家是國民經濟的中堅力量。如果打倒資本家,保證工廠工人的權利,縮小貧富差距,那就削弱了中國的對外競爭力。

革命派則認為,不能不顧勞動者的痛苦。可以讓國家成為大資本家將所有人的衣食住行都管起來,這樣既能解決分配不平均的問題,同時也可以保證中國的對外競爭力不會被削弱。

在這場論戰中,改良派和革命派都有正確的觀點,也都有限制。例如,改良派認為,由於人民素質不高,革命之後,社會失去管控,的確有可能帶來內亂。但是,改良派一味維護清政府,徹底失去了民心。

至於革命派,沒能體認到資產階級在中國的作用,他們希望國家成為大資本家,卻忽略了國家可能變成權貴資本主義或官僚資本主義。革命派也沒有想到,革命後可能會出現軍閥割據和列強的趁虛而入。

由於革命派士氣旺盛,改良派勢單力孤,這場論戰最終以革命派的勝利而結束。後來,梁啟超在給老師康有為的信中說:「革命現在東京佔極大勢力,萬餘學生從之者過半。」

在這場論戰中,革命派掃除了理論上的障礙,開始繼續發展,在中國乃至世界各地創辦了數十種報紙。

“報館一間,猶聯軍一隊”,“一支筆,能抵三千毛瑟槍。”晚清的這些報刊對於轉移人心、形成輿論、推動革命高潮到來,作用是無法估量的。

正是有了這些措施,孫中山所代表的革命黨終於推翻了清王朝。