晚清時候的中國,內憂外患,清政府的腐朽統治讓整個國家民不聊生,這也讓許多憂國憂民之士奮起抗爭滿清的腐朽統治,探索救國存亡復興中華之道路。

孫中山先生是偉大的愛國者與民主革命先驅。在二十八歲那一年,孫中山先生組織了近代中國第一個反清團隊-「興中會」。 興中會成立的目的,就是效法歐美,推翻清朝封建專制統治,建立民主共和國。

由於孫中山資產階級革命思想,與晚清封建社會的封建思想是格格不入的,自然遭來很多不解、非議、調侃、詆毀。有些人認為孫中山的革命思想架空現實、虛無縹緲,甚至不少人攻擊他大話連篇,孫中山「孫大砲」的詔號也由此而來。但我們看看,孫中山其實是擁有一張好口才,擅長宣傳,乃貨真價實反封建的「真大砲」。

諢號的由來

我們來看看孫中山詨號的由來。

1894年夏天,孫中山到天津,然後上書李鴻章,提出了自己的政見,並且要求李氏轉告給朝廷,提出自己的政見乃國家“富強之大經,治國之大本”,“二十年內,必能駕歐洲而上之」。

在這裡,孫中山對自己建立國家宏圖的理想,在二十年內,必將超越歐洲列強,乃是中華民族復興的美好理想。可是,李鴻章卻拒絕了。這樣,這一年冬天,李鴻章去了美國的檀香山建立了興中會,目標就是推翻清朝專制,建立西方資產階級共和國的政治理想。

當時,在美國檀香山的華僑並未獲得文化啟蒙。在這些華僑看來,孫中山也只是一位末滿三十歲的「靚仔」(後生仔)。孫中山宣傳的推翻清政府的主張,許多華僑華工認為是大逆不道,想著反朝廷乃是遭遇殺身之禍,甚至會株連九族,紛紛掩耳逃走,視孫中山的革命理論為洪水猛獸。

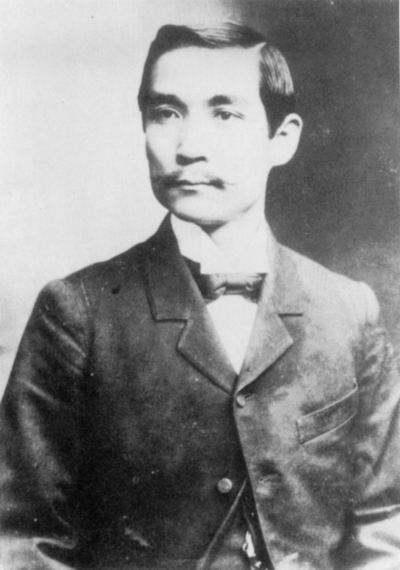

年輕時孫中山

所以,當時孫中山宣傳推翻清政府的理想,聽眾都是寥寥無幾,很少支持者,但孫中山仍堅持不懈在華僑中宣傳自己的主張。如在對華僑演講中一再強調清政府統治的腐朽性,稱清政府乃是惡劣政府,壽命不長。當時,華僑聽多了,就訌笑孫中山在癡人說夢,並且戲謔他為“孫大砲”,這樣一個諢號就這樣來了。

關於孫中山詨號的由來,又有另一個說法。在1911年辛亥革命爆發,孫中山在回國的途中,國內報紙開始大肆宣傳他在西方募集與籌集款項,訂購軍艦。 當時,南方許多獨立的省對孫中山的回國都是寄予殷情盼望,以為他回國能攜帶巨款與軍艦。

可是,在12月25日,孫中山抵達上海時候,就有外國記者迫不及待去追問他:“君帶巨款來滬供革命軍乎?”

這句話的意思是說,孫中山你帶鉅款到上海資助南方的革命軍嗎?

孫中山卻回答:

“革命不在金錢,而全在熱心。吾此次回國,未帶金錢,所帶著精神而已。”

看來,在孫中山看來,革命在於是否熱心參與,他回國雖然沒帶金錢,攜帶的都是參與革命的熱情。

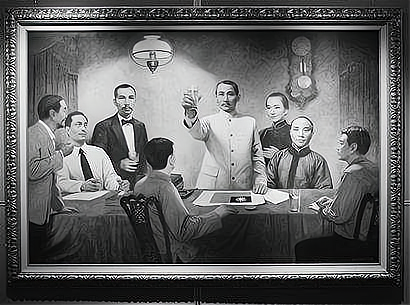

也有人回憶,當時黃興、陳其美等革命黨領袖在四川為孫中山舉行盛大的歡迎會。在會上,有人詢問孫中山回國是否攜帶金錢為軍隊的糧餉與軍械。孫中山則大笑著回答:

「餘攜全副革命精神, 載得滿船歐美民氣而回, 餉械何足計哉!」

從孫中山的回答可以看到,他攜帶的是革命精神與歐美的“民氣”,勝過糧餉與軍隊武器。當時,聽的人都是忍俊不禁。但是,實質上,這也是反映了孫中山的語言智慧。當時,孫中山也的確是沒錢,但卻是用革命熱情回國,參與反清反封建的革命活動。

孫中山好口才,宣傳革命事業正義性

許多事實表明,孫中山的口才好不僅僅是假大砲,也確實是反對清朝腐朽統治的真大砲,他用自己的好口才,向支持革命的華僑與一切人士闡明了革命事業的正義性。如1908年,孫中山前往新加坡進行革命活動,由於保皇黨之前在這裡對反清革命做過一番惡意的扭曲與宣傳,許多華僑對孫中山的革命主張都持有不信任的態度。

有一次,孫中山在餐廳吃飯的時候,一位廣東華僑故意為難:

「孫文,你說要推翻清朝,請問你用什麼兵力去推翻?”

孫中山知道這個華僑與自己是廣東的老鄉,於是就回答:

「老鄉,我們有辦法的,打倒清朝很容易,我們軍隊多著呢!哈哈!”

這個華僑連忙追問:

“什麼軍隊?我只見你一個人在這裡吃飯。沒看到什麼軍隊”

孫中山回答:

「是的,我們有很多軍隊,清朝的新軍就是我們的軍隊,清朝皇帝在給我們訓練革命事業的軍隊呢。”

這個華僑聽完,放聲大笑:

“哈哈,真是孫大砲!”

旁邊的人也聽著哄笑了起來。孫中山面對一片嘲笑聲,也沒什麼感覺,依然不斷宣傳他的革命主張,激勵華僑捐款資助反清事業。

陪同孫中山的革命黨人,認為華僑的嘲笑聲是對革命黨人奮鬥事業的誤解,想與之理論。

可是,孫中山卻心平氣和地回覆:

“沒有什麼,不要怪人家,我們的宣傳工作做得還不夠,僑胞們誤解我們是很正常的事。當他們明白革命的到離職後,也會起來支持革命的。”

孫中山對華僑們為他起的詔號“孫大砲”,幽默地回復道:

“我做一門革命的大砲有什麼不好,我宣傳革命嘛。”

當時,孫中山對待華僑們為他的詨號「大砲」並沒有惱火感,卻覺得是一種光榮。他覺得「大砲」這個詔號,也是代表革命樂觀主義精神,隱喻清朝的脈門-新軍,以後就是日後推翻清朝的主力軍。所以,他這一門大砲也是足夠具有推翻清朝統治的「火力」。

孫中山的口才,也是有著知識閱讀累積與實務經驗的。 孫中山閱讀過許多書籍,感悟到許多真知。同時,也腳踏過很多人都沒去過的國家,自然有一種「會當凌絕頂,一覽眾山小」無限開闊的革命領導氣概。

如孫中山說的,自己的「大砲」也的確是反封建的大砲。如馮自由十四歲(1895年)在日本橫濱加入了興中會。之後,孫中山對他講述三國演義與革命救國的關係,是如此比喻:

「我等之興中會便是漢朝之劉備、 諸葛亮, 我等之起兵驅逐滿清, 即如孔明之六出祁山也。”

在這裡,孫中山把興中會比喻為振興漢室的劉備與諸葛亮,驅逐滿清的革命事業如同諸葛亮的六出祁山。 馮自由也深切明白了孫中山革命事業的大義,於是也加入了興中會,投入反清事業之中。

又如著名學者胡適,原本也是瞧不起孫中山的,認為他只是能說會道,只會做表面文章,卻沒什麼實料。可是,有一次胡適到孫中山住宅造訪,看到他滿架子的書,本來以為他是愛面子的。

可是,在孫中山離開的時候,從書架上取下一本書,看到幾乎每一頁都是圈點點,自己也嚇了一大跳。後來,他又抽出了一本,看到也是圈圈點點,每抽出一本,上面都是圈點點。看來,孫中山看書是很認真的,都會做讀書筆記。

胡適頓時滋生了愧疚的心理,悄悄對朋友說:

「孫大砲,可是門不可輕視的實砲!」

同時,胡適也讚揚孫中山是一個“實行家”,“真實行家”。 從胡適的觀察來看,孫中山也的確是一個有著反清實力的「真大砲」!

孫中山的衛士黃惠龍在《中山先生親徵錄》也記載,孫中山的真大砲是有著充分內涵作為支撐的。 孫中山生平喜歡習讀地圖,熟悉各種水陸航道。幾次國民黨軍艦水上作戰時候,都能成功化險為夷,不僅挽救了同志,也挽救了中國革命事業。

話說國民黨元老譚延閔對孫中山的認知,在辛亥革命之前,譚延闓由於信仰不同導致政見上與孫中山也是有所差異。

在1912年,譚延閔加入中國國民黨,任湖南支部長。 當時,譚延闓受實用主義的影響,認為孫中山是「只會說外國話而沒有讀多少中國書的一個革命黨人。」

譚延闓

但當譚延闓第三次卸任湖南總督之後,就有與孫中山互通書信,以及討論國家大事的機會。這樣,譚延閔受孫中山教誨很多,對三民主義也有深入性地了解。當孫中山抵達上海的時候,譚延闓親自在碼頭迎接,經常到孫中山寓所聊天。 透過親密的認知與深入性的接觸,譚延闓也意識到自己過去對孫中山認知的錯誤,也常對人說:

「我自追隨孫先生左右, 朝夕領教以來, 才逐漸認識到孫先生不是如我從前聽說的孫大砲, 而確是一個文通中外學貫古今的有真才實學的人, 是排滿、反袁、打倒北洋軍閥的一個真正領導人。

這樣,譚延闓也認識到孫中山乃是真正的革命領袖。於是,他也致函告誡部下堅定孫中山的革命信念:

“我們不但救國要跟孫中山,即做人亦非以孫先生為師表不可。”

看來,譚延閔也認為,孫中山乃貨真價實的“真大砲”,非常值得革命人士學習。

毛澤東談到對孫中山印象的時候,也說:

「我聽過他很多次講演,感到他有一種宏偉的氣魄。 從他注意研究中國歷史情況和當前社會情況方面, 又從他注意研究包括蘇聯在內的外國情況方面, 知道他是很虛心的。

從毛澤東的評價,也可以反映出當時人們對孫中山的看法。 孫中山不是在“胡侃”,卻是一種真材實料的虛心向學。他是虛心,愛好學問,謙虛地向人請教的。 1897年3月,俄國伏爾霍夫斯要求孫中山寫一篇孫中山寫一篇論述法國與俄國的革命精神在中國的文章。 孫中山卻在回覆的信中提到:

“ 我必須承認,即沒有一位朋友的幫助,我將不能用純熟的英文寫出任何的東西。在文字上幫助我的人,近幾天恰好不在首都。”

看來,孫中山乃是腳踏實地的人,自己能做的事情就做,不能做的事情直接就說不能做,絕對不是吹牛。

如孫中山在提出「三民主義」中平均地權思想的時候,就曾經對德國人在青島實施的土地公有模式做了一番仔細研究,也請了兩位日本顧問協助開展研究活動。在對土地分配模式沒有仔細研究成果之後,孫中山又致函問國民黨有關專業人士,懇求一起探討解決中國土地問題的方法,看來可是非常虛心請教。

由此可見,孫中山口才極佳,是有著深厚學識為基礎的,一切理想也都是為了推翻清朝腐朽統治,建立美好的中國,乃貨真價實反帝反封建的「真大砲」!