圖|楊善洲

1988年4月,已經60歲的楊善洲光榮退休了。

楊善洲在地方工作多年,從1950年在老家參加鄉農會和武裝部隊算起,一輩子紮根在雲南,先後擔任過施甸區委副書記、書記、縣委書記、保山地委書記。

退休前,時任雲南省委書記的普朝柱代表省會專程找他談話:

“搬到昆明來住吧,還可以在人大常委會工作一段時間。”

面對省委給自己的照顧,楊善洲卻毫不猶豫地拒絕了:

“我要回到家鄉施甸種樹,為家鄉百姓造綠洲。”

草鞋書記

「楊善洲,楊善洲,老牛拉車不回頭,當官一場手空空,退休又鑽山溝溝;二十多年綠荒山,拼了老命建林場,創造資產幾個億,分文不取樂悠悠…… 」

楊善洲是雲南施甸姚關鎮陡坡行政村大柳水自然村一個普通的農民家庭的孩子,在新中國建立以前,在老家務農為生。

據曾在龍陵縣擔任過政協副主席的張早發回憶稱:

「我在龍陵縣政協任副主席期間,分管政協文史資料委員會。當時,我帶領文史專家下鄉去採訪抗戰老兵,在臘勐鄉聽當地人講述楊善洲同志在青少年時期,曾參加過滇西抗戰支前工作的事蹟。

1944年下,中國遠徵軍在滇西抗戰大反攻,楊善洲參加了當地的民夫運輸隊,幫助軍隊挑糧食、運子彈,那時給軍隊負責運送物資,無疑是很危險的一件事。

那個年代條件簡陋,往前線運送補給,都是靠肩扛手挑,一個來回就是上百公里,沿途還時常遭到日軍飛機轟炸,雖然很艱苦,但是楊善洲卻始終沒有怨言,儘管年輕時受的教育不多,但面對日寇侵略時,楊善洲還是覺得,自己應該為抗日出一把力。

因為每天都要送,楊善洲的肩膀被磨破,腳上的草鞋爛了一雙又一雙,腳底板上也起了血泡,但楊善洲卻硬是憑藉自己頑強的意志,堅持下來。

一次楊善洲與表弟運送物資到龍陵前線,在乘竹筏過江時,碰上了日軍飛機轟炸,表弟不慎墜江,被洶湧的江水捲走,雖然人後來是被救了上來,物資也都送到前線,但是表弟的命也丟掉了大半,回到家以後,虛弱的表弟大病了一場,僅3天就去世了。

吃了無盡苦頭的楊善洲,晚年回憶自己在抗戰時的經歷,曾深有感觸地說:

「那時候,國家有難,我們不干怎麼行。我們抬不了槍,幫部隊送彈藥也是盡我們的一份力。遺憾的是我沒有機會上戰場,還斷送了我表弟年輕的生命。 」

讓楊善洲特別感激的是,滇西大反攻時,他被選進了擔架隊,那時龍陵作為前線主戰場,一路上道路崎嶇,懸崖峭壁,幸運的是,同村的湯叔對他十分照顧。 每次上山行走在懸崖峭壁之間,湯叔都會用一根繩子拴著他,免得他掉下山崖去,抬擔架時,湯叔也特意將重的一頭放在自己這邊,楊善洲特別感激湯叔的恩情,從此以後心裡了樹立了一個理想:

“要做一個像湯叔一樣的人。”

儘管後來楊善洲當了官,但對當年立下的理想從來沒有忘記。

圖|楊善洲

一直到新中國成立以後,楊善洲才在老家參加了鄉農會、武裝隊。

從1951年開始,楊善洲就參與了施甸縣擺馬鄉政府的工作,到1953年8月,楊善洲已經調任到了施甸區委,擔任區委副書記。

1952年11月,楊善洲光榮加入中國共產黨。

家裡祖祖輩輩兒都是農民,到了楊善洲這一代,總算是出了一個官,可以算得上是光宗耀祖了。

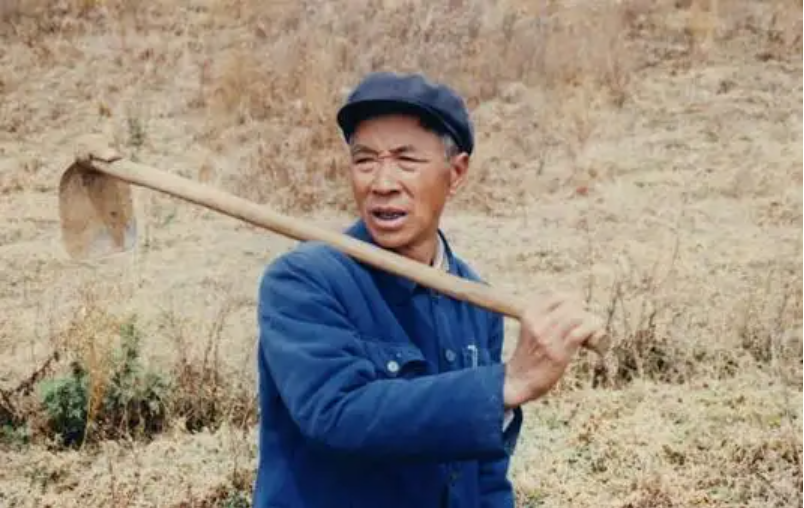

可楊善洲很少待在機關工作,一年到頭大部分的時間都是在鄉下跑,他頭上戴著草帽、腳上穿著草鞋,隨身就帶著鋤頭、鐮刀、嫁接刀,碰上插秧就插秧、碰上收稻就收稻,只要讓他注意到了誰家田裡野草高了,他也會下田鋤兩把。

老百姓吃什麼,楊善洲也跟著吃什麼,吃完了以後還要結帳。

可大多熟悉楊善洲的人,在談論起他來,總是會說,即便是當了官,楊善洲依然如「鄰家老農」一樣,讓人感覺親切。

圖|上世紀七十年代,楊善洲到基層調查

上世紀六十年代初,楊善洲擔任保山縣委會書記、施甸縣委書記。

1963年,施甸縣人民吃不飽飯, 生活十分貧窮,工作人員被要求下鄉支農。 由於過度強調在勞動中教學,因而擠佔了很多學習的時間,教學任務完不成,學生的學習成績急劇下滑,整個教育處於混亂之中。

針對這樣一種情況,楊善洲立即做出了指示:

“全縣教師要以教書育人為重點,不參與支農活動。”

楊善洲很重視地方教育工作,不僅是支持學生的教育工作,還在全縣建了很多半工半讀的學校開展大規模的掃盲運動,楊善洲為此不辭勞苦的走在田地間,向群眾宣傳學習知識的好處。

“舊社會,只有富人家的子女才能讀書。新社會,共產黨讓群眾讀書,就是為了掌握好槍桿子、印把子、錢櫃子,真正當家作主。”

圖|楊善洲親自下田收割

楊善洲在任期間辛勤為民,自己卻貧苦一生。

一直到1988年4月,楊善洲從雲南保山地委書記的職務退休下來,他都沒有能力為老家蓋一所房子,他們家的房子是全村最差的房子。

在楊善洲去世以後,家中的親屬從老人收藏的信件和筆記本中,找到了一封泛黃的信。這封信是1970年全家人委託大女婿給楊善洲寫來的,信中反映的是老家的房子太破的問題。

「不論下大小雨,家裡就都是水,晚上連睡都不敢睡,燒火處都沒有,兩個妹妹一下雨就哭個不停。」

可楊善洲自己也沒有足夠的錢修房子,他在百忙之中又專程回了一封信:

「我實在沒有錢,房子漏雨,人難以居住,也確實很困難,現將這30元錢寄回去,先買幾個盆盆罐罐,哪裡漏雨,先接一下漏下的雨水,或者是挪一下床鋪,暫時閃避一下…”

1995年,楊善洲的子女借錢湊了5萬元,在施甸縣城附近買了一塊地,蓋了一間新房,一家幾口人為了還債,日子過得緊巴巴的,楊善洲妻子張玉珍向老伴兒求救:「你能不能湊點錢,幫娃娃們還債。」

圖|楊善洲觀察實驗室育苗狀況

結果楊善洲搜羅了全部積蓄,也只湊出了9600元,老伴兒不可置信地看著這點錢問:“你幾十年就攢了這麼一點錢?” 楊善洲卻瞪了老伴一眼:「別人不懂我,你還不懂?」

因為壓力太大,後來在楊善洲做主下,家裡又把蓋好的房子賣了出去。

退休回老家種樹

1988年4月,楊善洲退休了,面對省委讓他到昆明定居的安排,他毫不猶豫地拒絕了。

“我要回到家鄉施甸種樹,為家鄉百姓造綠洲。”

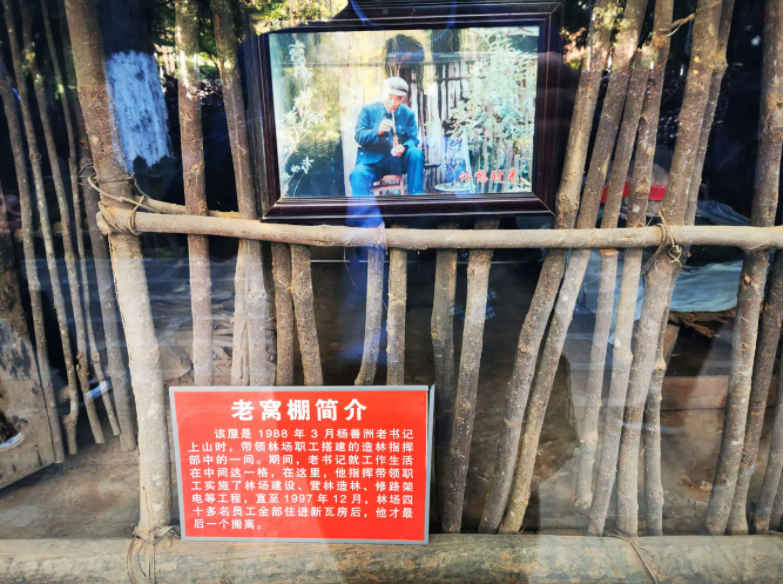

早在前一個月,即1988年3月1日,施甸縣就成立了大亮山林場指揮部、大亮山林場管理委員會,由楊善洲任指揮長,楊光壁任副總指揮長。

楊善洲對於種樹,似乎一直有著深厚的情感。

張早發曾回憶起一件往事。

1980年12月15日,楊善洲赴龍陵研究勐興(現勐糯鎮)糖廠廠部建設情況,從勐興公社離開到像達公社甘寨大隊埡口時,楊善洲注意到,道路兩旁有一片野生的觀音竹,長勢十分茂盛。

楊善洲當即命令司機在路邊靠下,指著那片觀音竹對人說:

「那一林觀音竹太漂亮了,我們地委大院缺少綠色植物,我要帶幾株回去栽種。”

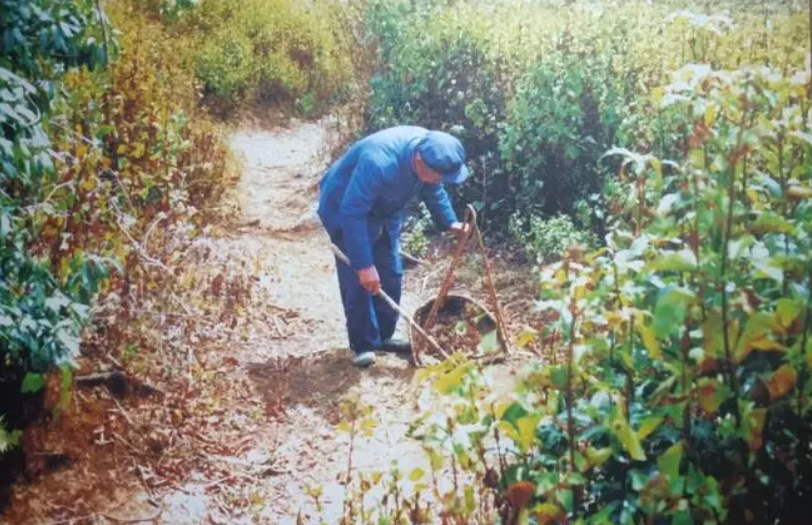

圖|楊善洲撿糞作肥育林

讓跟隨的龍陵縣委工作人員詫異的是,楊善洲竟然從後備箱中直接拿出鋤頭,事後張早發才知道,楊善洲下鄉調研,隨身帶著鋤頭是家常便飯,一方面局限於保山當地交通條件落後,一旦遇上塌方,他就能隨時拿出鋤頭來開路,另一方面,和楊善洲喜歡種樹栽花等綠色植物也有關係。

退休以後,楊善洲選擇回到大亮山義務植樹。

楊善洲在到大亮山之前,曾對當地的生態有過一定程度的了解。 由於過度的放牧墾殖,在楊善洲進山之前,大亮山南面就是一片荒地,到六七十年代以後,由於當地的經濟發展落後,人們在當地掀起了大規模的毀林開荒,然而因為缺乏科學的引導,地是開出來了,但收成卻很少,大亮山的生態被破壞後,水土流失情況嚴重,山泉逐漸乾涸,當地人就連飲水也出現困難,必須要到幾公里以外去挑水。

因為吃不飽飯,農民只能進一步毀林開荒,增大耕地面積,然後一步步陷入惡性循環。

「一人種三畝,三畝吃不飽」成為了那個年代人們的真實寫照。

六十年代初,楊善洲擔任施甸縣委書記時,就曾注意到大亮山荒涼的景象,那時的楊善洲心裡就有了在大亮山種樹的想法。

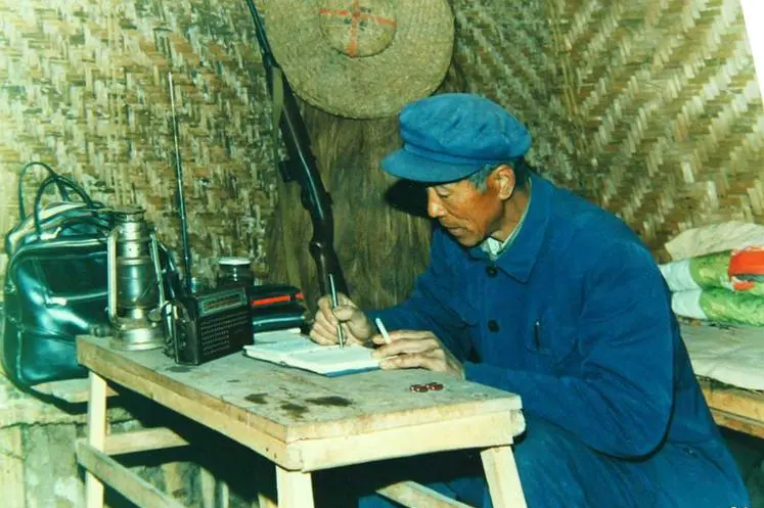

圖|1996年,楊善洲在大亮山林場窩棚辦公

退休前兩年,楊善洲還曾兩度到大亮山考察,當地老百姓一聽說楊善洲要回來在這裡種樹,一個個紛紛勸他:

“你到別處去種吧,這地方連野櫻桃和鋸木樹都不長。”

但這一切並沒有讓楊善洲放棄自己的想法,他耐心地勸導鄉民:

「我是在兌現許給家鄉老百姓的承諾,在黨政機關工作多年,因為工作關係沒有時間回去照顧家鄉父老,家鄉人找過我多次,叫我幫他們辦點事我都沒有答應,但我答應退休以後幫鄉親辦一兩件有益的事,許下的承諾就要兌現。對當地群眾生產、生活有利。

楊善洲初到大亮山植樹造林,條件是非常艱苦的。

曾擔任過大亮山林場第一任場長的蔣從德在接受訪問時就曾回憶過當年的艱辛。

「大亮山的海拔其實不算高,只有2618米,但是山上濕度非常大,如果衣服弄濕了,需要在火堆旁烤乾,如果是指望自然風乾,那麼一周也別想穿上這件衣服。

一開始大家住的都是窩棚,楊善洲剛到山上時,主持指揮部開會,也是在一個綠葉子窩棚裡面開的,那時楊善洲給自己定的指標是先開挖整理100畝育苗基地,來確保造林1000畝整地育苗。

圖|大亮山窩棚

住了一段時間用樹枝搭建起來的窩棚,房子蓋起來了。 房子採用的是最原始的材料,房頂兒用油氈鋪蓋防水,用樹棍做柵欄。儘管這樣的房子能夠通風透氣,但對於山裡的氣候來講,還是太冷了。

蔣從德回憶:

「一覺醒來,被子和頭髮就有一層薄霜,頭髮都變成直的,就像上了一層髮膠。”

一直到後來,有人生病了,這才有用油毛氈在屋子裡面加了一層用於防寒。

在大山裡居住生活多年,基本上所有的工具,楊善洲都是就地取材,那些僅花了7000元就蓋起來的40多間油氈房,楊善洲一住就是九年,屋子里大部分的家具也是如此,桌椅板凳床鋪都是自己製造,晚上照明沒有電,楊善洲給所有人的房子買了一盞馬燈。

到1990年,林場準備修公路,為了省錢,楊善洲自己找了幾個人,用簡陋的儀器自己幹,一條14公里的山路,前後花了只有一萬元。

一次,副省長黃炳生來大亮山林場視察,看到楊善洲居住的條件很簡陋,十分痛心,立即撥款給林場修建了一棟磚木結構的房子,然而楊善洲卻把房子讓給了林場的技術員居住,自己堅持油毛氈棚

“我一個老頭子,住簡單點沒關係,還是年輕人要保重好身體,你們是國家的棟樑。”

大亮山農場一掛牌,楊善洲就開始忙碌,雖然他不是場長,但比場長還要忙碌。

楊善洲在大亮山上餐風飲露,使得大亮山重新煥發了綠色的生機,他不僅僅推動了大亮山植樹造林,還在改革開放以後,大力推動林場的種植經濟作物,使得林場不僅能實現自給自足自足,還有了盈餘。而且隨著近年來不斷的發展,林場也推動了當地旅遊產業資源,包括楊善洲當年住過的油氈房

“我早就說過,自己辦公室是盡義務,不要報酬。”

值得一提的是,楊善洲到大亮山義務承包林場植樹造林,是不拿林場給的工資的,後來林場遇到困難,發不出工資,楊善洲就用自己的養老金發,對此他也有自己的解釋:

「我這人沒有發財的命,也不想發財,只是想實實在在做點事,退休了還有一份工資,我已經知足了!”

為此林場場長白洪學與楊善洲談了很多次。

“老書記,多的錢咱們林場拿不出來,一月補助你500元林場還是有的。”

楊善洲一聽這話,立刻睜圓了雙眼,怒著頂了回去:

“我上山來是種樹的,要那麼多錢幹什麼?”

圖|2003年人民日報關於楊善洲的報道

在林場強烈的要求下,楊善洲才接受了每個月70元的伙食補助,到1996年因為物價上漲,楊善洲的伙食補助又上調到了100元。

保山地區經濟協作辦公室得知了楊善洲的情況以後,特別邀請楊善洲來他們這裡做顧問,每月工資1000元,楊善洲直接婉拒:

“我是林場的顧問,沒時間給你們做顧問。”

考慮到他如此操勞,林場幾次要給他照顧,但楊善洲堅持不肯,哪怕只是簡單地開個小灶,楊善洲都堅持不許。 幾年風裡來雨裡去,唯一的一次請假,是在1990年過年,楊善洲的母親病重,他發現母親走路時搖搖晃晃,於心不忍,後來在母親床前專門搭了一張小床,陪伴在母親身邊,直到9天后,楊善洲的母親病故。

因為常年忙於公事,楊善洲對家裡照顧很少,尤其是對妻子張玉珍。

1996年,張玉珍患有膽結石住院,因為一開始很疼,楊善洲心裡很焦慮,但那時正值林場種樹的關鍵時節,楊善洲只好囑咐司機將妻子送到醫院,自己選擇留下種樹,一直到3天以後,楊善洲才風塵僕僕的趕到醫院。

為林場操勞一輩子的楊善洲,創造了3億多元的價值,直到2009年,楊善洲將大亮山林場的

圖|楊善洲

經營權無償交給國家。施甸郡政府決定獎勵給他十萬元,然而卻被楊善洲當場謝絕:

“我早就說過,自己辦公室是盡義務,不要報酬。”

保山市委市政府後來又決定,獎勵給楊善洲20萬元,楊善洲一開始堅持不要,後來經人再三勸說後,最終選擇接受,但這些錢楊善洲也是分文不取,其中十萬元,老人捐給了10萬元捐給保山第一中學,3萬元捐給林場建瞭望哨,還有3萬元捐給山下老百姓修澡堂。

最後,楊善洲留了4萬元給老伴兒,留給了他一生愧疚的老伴兒。

楊善洲幾次拒絕對自己的照顧,早在1964年,楊善洲擔任施甸縣縣委書記時,組織上就考慮將他愛人全部轉為城鎮戶口,那個年代城鎮戶口還是很金貴的,但楊善洲毫不猶豫的拒絕了。

1978年,根據組織上的規定,除了楊善洲的大女兒外,他的妻子、母親以及不滿16歲的子女都可以轉為城市戶口,但組織上將填報的表格交給他以後,卻又被他轉手塞進抽屜:

「大家都去吃居民糧了,誰來種莊稼?身為領導幹部,我應該帶個好頭。我相信我們的農村能建設好,我們全家都樂意和8億農民同甘共苦建設家鄉。”

圖|楊善洲紀念林

這張表格後來一直壓在楊善洲的箱底,一直到他去世,這張表格才又被翻了出來。

一生甘於奉獻,如此平庸卻又如此偉大,楊善洲一生值得我們永遠記得。