楚莊王劇照

楚莊王劇照

楚莊王,羋姓,熊氏,春秋五霸之第三位霸主,當然這個可能存在些許爭議,主要是春秋霸主必須經過週天子的冊封,當時週天子乃至中原各諸侯國都是稱楚國為南蠻,各文獻記載中也沒有當時的周天子周定王對其進行正式冊封。我這邊取其為第三位霸主,主要源自於兩個重要版本(孔子和荀子)都是稱楚莊王為春秋霸主之一,另外楚莊王這個霸主雖未有周天子冊封,但確實是貨真價實的霸主。究竟他如何貨真價實,我們來細細看他這光輝的一生吧!

楚莊王是楚穆王之子,楚穆王就是那位為了上位將老父親(楚成王)逼死上吊的那位,甚至楚成王臨死前苦苦哀求死前吃“熊掌”的小小願望都是沒有滿足。楚穆王在位12年之後去世,傳位給楚莊王,所以楚莊王即位後,面臨的壓力超級大,一是自身年輕,年齡尚不足二十,二是由於父親得位不正,三是楚國一直以來的是氏族大家和楚王共同掌握朝政,導致“總有奸臣想害朕”這個念頭一直在腦中揮之不去。

「三年不蜚,蜚將沖天;三年不鳴,鳴將驚人」說的就是楚莊王。即位三年,不理朝政,不出號令,日夜為樂。甚至為了不讓其他人幹擾自己吃喝玩樂,在宮殿門口掛出「進諫者,殺毋赦」。自古以來,「容忍」是成功政治家最為關鍵的素質,也是楚莊王最終成為春秋五霸之一的關鍵所在。

楚莊王即位之後面臨的國內政治環境確實糟糕,自己雖是國君,但是楚國貴族的勢力太大,尤其是若敖鬥氏。若敖鬥氏在楚莊王即位之初,就有鬥氏宗族中的鬥克聯手公子燮等人作亂,並且將楚莊王綁架,差點即位就被廢。好在成嘉和潘崇及時率軍平叛,後面大權又是落到鬥般、鬥越椒手中。這個時候他甚至不知道誰是忠於自己,誰是反對自己?手中更加是沒有軍隊的直接指揮權,楚國本身就是打戰時,由各貴族出兵出糧。所以他只能夠容忍,等待時機,觀察好形勢,才好做出正確的行動。

他觀察誰是忠於自己,也是採用最為直接的方式,上面不是說到他在宮門口掛出“進諫者,殺毋赦”,那誰在這種情況下,還敢進諫,就是忠誠,如果進諫的又有水平,那麼不光是忠誠還是能臣。史記中記載到“乃罷淫樂,聽政,所誅者數百人,所進者數百人,任伍舉、蘇從以政,國人大說。”當真是“一鳴驚人”,真的是個狠角色,不光狠且快,這又是一個優秀政治家的優秀品質。

現在是到瞭如何抓軍權的時候。楚莊王三年,楚莊王撇開令尹鬥般,直接乘坐戰車到抗擊庸國的前線,親自指揮楚、秦、巴聯軍滅庸服群蠻百蒲後勝利班師回朝。楚國在楚武王時就是有個硬性規定,無論是誰,哪怕是國君本人,領兵出戰,必須獲勝,要不然得以死謝罪,這也是為何楚國是春秋擴展最快領土最大的原因所在。楚莊王既然獲勝,那就是將軍權抓在了手中,最主要是獲得了廣大官兵的認可。就是這樣,楚莊王算是徹底搞定了國內,接下來,就是如何爭霸。

當時爭霸最好的辦法就是打敗現有的霸主晉國。晉國當時的國君為晉靈公,這個人從諡號就是看出不怎麼樣,他十分殘暴無道,對內殘害臣民,對外受賂無信,導致晉國面臨晉文公取得霸主以來最大危機。但是瘦死的駱駝比馬大,尤其在城濮之戰後,楚國對晉國還是有一定的心理壓力。

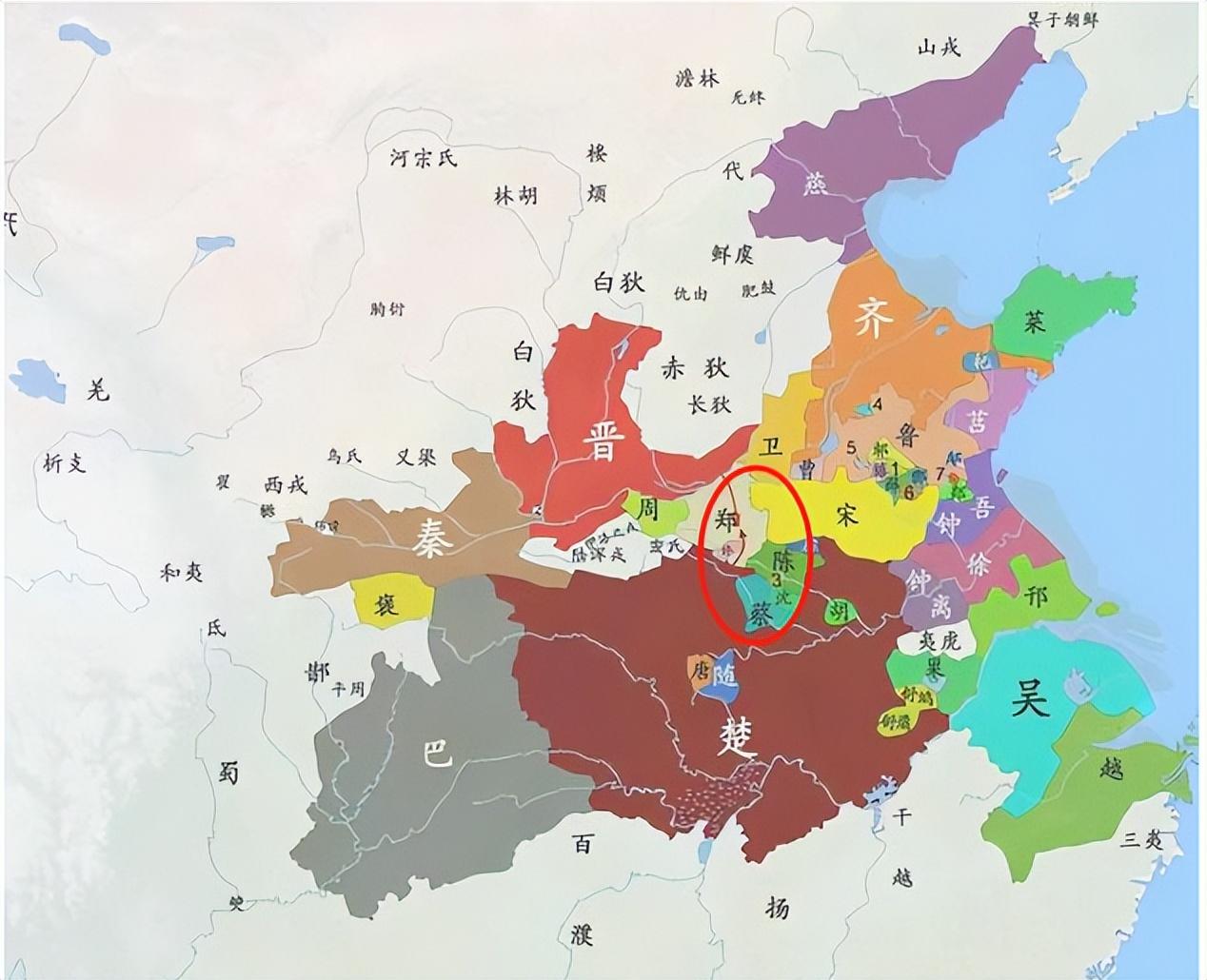

不過既然今後能成為霸主,那還是能夠找到辦法的。從地圖中也是可以看出,與楚國接壤的主要是蔡、陳、鄭三國,而這三國一開始也是中原防楚聯盟急先鋒。本來他們都是晉國的小弟,剛好碰到晉靈公對外受收無信,楚國又是壯大,他們自己之間也是有矛盾,其中的鄭國這個時候也有了重新拜大哥的念想。但是鄭國也不能直接背叛晉國,主要還是怕被打,畢竟他週邊的宋衛曹三國還是晉國的忠實小迷弟。但是楚莊王看到了機會,並且確定既要利用這幾個小國之間的矛盾,讓他們進行內耗,自己也是直接派兵攻打,期間,支持鄭國大敗宋國,然後又直接滅掉了陳國、鄭國(後為了顯示仁義,讓兩國復國),這一系列措施讓晉楚之間的幾個國家臣服於楚國。

春秋地圖來自網絡

春秋地圖來自網絡

在做完上述的事情過程中,楚莊王還有個“問鼎中原”的典故,不得不說。一是這個典故太出名,二是這也是顯示他稱霸中原的野心。楚莊王八年(前606年)春,楚莊王親領大軍北上,以“勤王”名義攻打陸渾之戎後列兵洛水,以向周王室秀肌肉。弄得周天子惶恐不安,派王孫滿慰勞楚莊王。楚莊王在接見王孫滿時,問九鼎之大小、輕重。九鼎是天子權力的標誌。楚莊王問九鼎,意在“示欲顯強而取天下”,顯露出稱霸中原的野心。王孫滿這時顯示出知識的力量,答道:“在德不在鼎。昔成王定鼎於郟鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也。”楚莊王自討沒趣之後,只能夠留下“楚國折釣之喙,足以為九鼎”這句狠話後,領兵回家。

春秋爭霸的主旋律就是晉楚爭霸,處於晉楚之間的小國就是受氣包,其中鄭國是個最大的受氣包。鄭國採取了「居大國之間而從於強令」的策略,直白說就是:楚強服楚,晉強服晉。晉楚兩國為爭鄭已經爆發了三次戰爭,分別是:北林之戰(楚勝),柳棼之戰(晉勝)和穎北之戰(晉勝)。

終於到了和晉國決戰時刻,公元前597年,楚莊王以令尹孫叔敖將中軍,子重將左軍,子反將右軍,親統楚國三軍精銳部隊悉數北伐鄭國。鄭襄公在占卜的提示下,出乎意料地率領全鄭國臣民進行全力守城,並且向之前的老大哥晉國求救,經過長達三個月的激戰最終還是被楚軍佔領。鄭襄公袒胸露臂並送人質與楚國而向楚軍請罪求和,方才取得楚莊王同意媾和。

在得到鄭國求救信後,晉國不是立刻發兵,而是天天在討論是否該進行發兵,一是鄭國前段時間就是有背叛晉國而投靠楚國,二是心裡也是有些畏懼楚國,三是晉國現在沒有上下一心。等到確定出兵救鄭,蕎林父率軍救鄭的途中聽說鄭、楚兩國已經講和。這個時候更加是就是否繼續出兵吵得不可開交。主帥荀林父認為楚國強大、穩定,想退兵,副帥先縠認為必須進軍出戰,要是因為我的原因導致晉國丟失霸主地位是生不如死。於是,先縠擅自率其部下渡過黃河追擊楚軍。主帥和副帥嚴重分歧,這戰沒有開打就是失去平衡(有點像城濮之戰時楚成王和大將子玉意見不一致的情形)。

司馬韓厥擔心先縠孤軍深入,建議荀林父率領其餘軍隊渡河。晉軍雖然渡過黃河,卻還是沒有作戰的決心。此時,楚莊王原本打算飲馬黃河即班師回國。聽說晉軍已渡過黃河,楚莊王也有點犯怵了,本來想撤兵。但在伍參的建議下,楚莊王決定與晉一戰,畢竟「問鼎中原」也是心中的遠大夢想。遂在管(今河南鄭州)駐軍以待晉師,晉軍則駐紮在敖、鄗(今河南滎陽北)之間。在晉楚對峙時,鄭國充分體現自己國策「楚強服楚,晉強服晉」的特點,兩邊挑唆,希望兩個大哥真正幹一架,一決勝負,以便於自己選大哥。

大戰前,楚成王為了打贏這場戰爭,那是明招暗招都是用上,一邊派使者去與晉軍議合,以麻痺晉軍,還假裝定下結盟日期;一邊又派軍不斷挑釁晉軍,以窺晉軍正式意圖。晉國也是排出使者前去議和,結果鬼使神差地讓心懷怨恨的魏錡和趙旃前去議和。他們兩個為了讓本國失敗,竟然將議和改為挑釁。楚國本身就是想打敗晉國,主將孫叔敖見晉軍來挑戰,決意先發制人,命左、中、右三軍及楚王親兵布好陣式,掩襲晉軍。打了個晉軍措手不及。晉中軍帥蕎林父見楚軍大舉來攻,前有強敵,後有黃河,心中慌亂,竟在中軍敲響戰鼓說:「先渡過河的有賞!」導致全軍混亂,一道湧向河岸,爭船搶渡,楚軍隨後掩殺而至,晉軍大敗。

楚國在泌之戰大獲全勝,一舉奠定楚國霸主之位,楚莊王也是被認為是春秋五霸之一。