憑藉《你好,舊時光》進入大眾視野時,張新成還在上大學。他飾演品學兼優的林楊,一路保護著6歲時認識的女孩。很多人記得《大宋少年志》裡的元仲辛,正直善良又有點痞氣。 《變成你的那一天》裡,男女主角江熠和餘聲聲意外互換身體,張新成扮演的“性轉版”餘聲聲令人印象深刻,乃至有觀眾調侃他應該拿個最佳女主角獎。

這個27歲的湖北男生一直給人聰明的印象。或許因為聰明,張新成習慣於審視,從表演方式、內心褶皺到產業變遷。自己的喜好、特質和產業的需求分別是什麼,怎樣在兩者的重疊與背離中保持大致平衡,以及如何消化過程中的抵牾,他不肯放過對其中任意環節的辨析。現在他逐漸放鬆了一些,但那些反思、體察、自主,仍然還在。

他羨慕那種靠直覺就能演得很精彩的天才型演員,但並不渴望成為他們。 「我還是想知道那是怎麼做到的,知道了還能做到,就更厲害了,對吧。」他也希望整個產業能得到尊嚴,「這比出名、賺錢都重要」。

以下是張新成的敘述——

{不}1{/否}

前年九十月份,我和幾個朋友約著出去自駕。本來打算去新疆,那個時節是新疆最美的時候。因為疫情,已經租車好車準備出發,新疆去不了。又想去內蒙,內蒙也去不了。最後大家說,一定得去,都等了那麼久了。我們就去買了一個車頂行李架,把行李堆上去,當天就出發了。

我特別喜歡開車,方向盤握在手上,就覺得自由。從北京一路往西南方向,四個人輪流開車,走了10天,3500公里。最後到了離我家鄉不遠的地方,湖北神農架。

整個神農架的山野和草坪,給我的感覺就像小時候看《音樂之聲》裡的奧地利一樣,秀奇又壯美。到夜裡霧氣上來,一片白茫茫,開車在盤山路上走,5公尺開外就看不見了。一邊忍著輕微高山症帶來的嘔吐感,仔細辨認路,一邊覺得活著還是挺好的,總可以見到這樣未知的、新鮮的東西。

那段時間我情緒挺低落的,總在想自己到底想做什麼,想要成為什麼樣的人。

低落源自某種破滅感。我喜歡小李子(美國演員李奧納多狄卡皮歐),剛出道的時候,特別希望自己將來能成為像他那樣的演員。什麼類型都演,而且都演得好。多厲害。

入行後慢慢發現,那樣的演員身後是需要一個好的創作體系來支撐的。多元的題材、持續哺育好作品的環境、馬丁史柯西斯(多次和李奧納多狄卡皮歐合作的著名導演)那樣的傑出導演和團隊,等等。但很多條件在當下並不是都具備的。

那段時間我給自己放了假,出去旅行,找很多事做來填滿時間,但始終屏蔽不了心裡那個追問的聲音。消沉了一陣,最後也沒找到答案,但不能一直那麼下去。最後我確定了一件事,就是不能停滯不前,我必須往前走。

例如之前我一直有個毛病,不想面對一個事情的時候,我就會一直拖延。後來我就把它定死,把日程安排好寫下來,然後去執行。既然沒有長期目標,就把短期要做的事情一件一件做好,不要迴避它。

以前我演《你好,舊時光》裡的男主角林楊,劇裡爸爸跟他說過,當你不知道自己要做什麼的時候,就爭取把當下的一切做到最好再說。道理我早就聽過了,但直到真正這麼做了後,我才體會到它的有效。那些短期的、一點一點具體的努力,能夠幫我克服更大的虛無感。

像《縣委大院》一開始找過來的時候,我的時間不巧排滿了,沒辦法接。我很希望能演正午陽光的劇,覺得特別遺憾。結果之前定好的一個拍攝項目推遲了,空出了一段時間,我就趕緊聯繫《縣委大院》劇組,想看看還有沒有機會。

當時我在三亞工作,有一天出工的路上,孔笙導演打來視訊電話,我們聊了8分鐘。其實沒聊太多,我一見到前輩就有些放不開,孔導話也不多。之後就定了讓我演小林,也沒有試戲。孔導跟我說,小林是男二號,不過這是群像戲,角色的戲份都不算多。我當時拿到的幾集劇本裡,戲份確實很少。沒想到隨著拍攝進程推進,小林的戲越寫越多,他的成長成為劇裡的另一個重要故事線。演這個角色也成了我近期挺有滿足感的一件事。

工作之外,也盡量建構自己的生活。我不太喜歡老不動,有空就總想著跟朋友去爬個山,露個營什麼的。對攝影有興趣了就去拍,想練書法就每天抽空寫一寫。

前段時間我手臂受了傷,回湖北荊州老家休養,沒事就去長江邊走走。這次才發現江水很寬,這頭望不到那頭似的。附近新開了一個文創區,用沙市日化的老廠區改建的,就是我們小時候常聽到的那個廣告「活力28,沙市日化」裡的沙市日化,曾經是荊州的著名企業。後來廠區廢棄了,我童年時在那一片玩,現在都變樣了。

在老家,基本上每個地方我都去過,有無數的童年回憶。童年總是更無憂無慮,更開心一些的,所以走著,回想著的時候,肯定比現在更容易快樂起來。

一次被人認了出來,對方問,你是張新成嗎?我用方言說,你說哪個?意思是你說的是誰?趁他還沒反應過來,我就先走了。哈哈。

{不}2{/否}

我一直覺得自己挺幸運的,出道算是比較順利。開始拍戲的時候我還在中央戲劇學院(以下簡稱「中戲」)上大三,音樂劇專業。回想大學時光,真是特別快樂的幾年。

現在大家的焦慮好像來得特別早。剛上大學,甚至更早的時候,對未來的擔憂已經開始了。出頭露臉的途徑大家都已經看得很清楚,機會又是有限的,競爭越來越激烈,捲得厲害。但我上大學時的氣候跟現在不太一樣,沒那麼多年少成名和一夜紅。大家基本上還是傳統觀念,都說男演員30歲才起步,很難一下出頭。所以整體都不太焦慮。

我們班又特別團結,班上25個人,有18個都是從北京舞蹈學院(以下簡稱「北舞」)附中一路同學上來的,包括我在內。我們成天在一起排練,不像綜合大學裡,可能大家會各忙各的。所以同學間關係都很好,誰也不會因為成績不行被歧視,要擺爛也是大家一起擺爛(笑)。

像那時要求出早功,練台詞,別的班有老師要求嚴格,讓學生指紋打卡什麼的。我們班台詞老師說,你們身為演員,如果出早功練台詞這種事還要我來監督,就不配做一個演員。然後我們就真沒人去,起不來(笑)。大家平時一起搞各種社團活動,參加歌唱比賽,整體很開心。現在想起來,大學就像緩衝,就是你半步入社會,為後面做準備。

碰到合適的戲我也會去面試,增加些實作經驗。到大三下學期,就遇到了《你好,舊時光》。當時試戲演的是男主角林楊坐在學校門口,跟同學說自己喜歡的女孩幾點吃早餐,幾點出門,還有幾分鐘會出現在視野裡。

中戲有反覆排練的傳統嘛,演完一遍,我說可以換種方式再演,一共提供了三四種表演方案。中途導演做了一些調整,每次他調整後,我能夠比較快速地反映在表演上。可能導演覺得孺子可教吧,反正莫名其妙就被選上了。

戲在青島拍,一群年輕人每天玩鬧鬧的,很輕鬆。那時我也不太懂看劇本,就覺得戲好,希望自己能演得過得去。不過也沒多大壓力,還是在校生麼,拍完還回學校,心裡覺得有托底的。

那會兒我對自己的表演其實沒太多信心。大家常說我藝考成績不錯,但2014年進入中戲後,我的表演課成績一直不怎麼好。

表演教學是中戲的強項,雖然我上的是音樂劇專業,表演也是主要課程之一。我的聲樂和舞蹈成績都不錯,唯獨表演,怎麼演都不對。在北舞附中歌舞班上學時也學過表演,上大學後卻不如很多從沒學過的同學。表演課的老師常說我,說新成啊,你對得起自己這條件嗎?

後來回想,可能因為在附中學的表演方式是為了適應音樂劇,要求情緒、動作比較飽滿強烈,常常需要起很大的那種範兒。到了中戲,這反而成了某種障礙。但當時不明白啊,就覺得自己不行。中戲還流傳著一個開玩笑式的「魔咒」,說是第一名考進來的,後來都紅不了。那時我也有點擔心,自己將來會不會適應不了表演市場的要求?

我16歲時看過一篇文章,說男性在18歲到22歲期間,無論他事實上多有才華,多有前途,你從他身上都看不到任何希望。因為男性成熟得比較晚,那個年齡層都還懵懂著。那會兒我鬱悶的時候就想,全世界的男性都這樣,就會好受一些。

剛知道被選上演林楊時,我有點糾結。當時我們已經開始準備排練畢業大戲《為你瘋狂》,定了我演男主角。戲裡有踢踏舞,我特別喜歡,練了好久。排大戲不允許請假,要接《你好,舊時光》,就只能放棄這一邊。人生就一次畢業大戲,我不想放棄。結果被經紀人罵了一頓,選了你不去演?

播出後,《你好,舊時光》的反應不錯,還有件幸運的事就是,畢業大戲最終我也參與了。本來已經沒有角色了,剛好我學過電子編曲,會操作音樂軟體,就負責剪輯音效和播放。什麼時候調大,什麼時候調小,唱的細節,一幀聽錄音去摳,相當於DJ。大概老師覺得我蠻認真的吧,後來班裡一個同學不演了,我就得到機會頂替他演了一個小角色。

大戲裡有個設計,需要一個人從陽台上翻下來,單手抓著欄桿晃幾下,再落到地上翻跟頭。一套動作下來挺危險的。你想啊,舞台上的佈景就是個薄片,很單薄,萬一出個偏差就摔了,所以沒人願意上。老師讓我上,我因為害怕也不太願意。老師說,紅了吧?耍大牌啊?我趕緊說沒有沒有,我翻,我翻。

{不}3{/否}

差不多就是我在中戲上學那幾年吧,影視產業的大環境慢慢改變了。有了「流量」的概念,類型片也變多了。年輕演員很多都是演類型片出道的,我也拍了不少。

我的第一部電視劇《你好,舊時光》就是類型劇,我演的林楊個性很開朗溫暖,愛笑,後來被觀眾叫「小太陽」。而我人生其實不怎麼喜歡笑。導演說,得多笑笑啊,我就對著鏡子練習。這種方式在演之後幾部戲時一直延續,我會對著鏡子審視,跟自己說這個角色應該是什麼樣的,然後突然有一天,就從鏡子裡看到了這個角色。

類型劇有個特點是會突出角色的人設,例如很高冷,跟誰都不說話啊,或是很帥,頭髮必須梳成什麼樣啊。它是很極致的一個東西,生活中基本上看不著,必須從表演上設計。例如《大宋少年志》裡的元仲辛,為了表現他的「皮」和「痞」,我會設計撓頭、翻白眼這樣的習慣動作,還有計謀落空時的驚愕慌亂。

那時每拍一條,我都會看回放,看自己的動作、表情在鏡頭裡是什麼樣的。後來我覺得,有兩個我同時存在。一個我在表演,另一個是上帝視角,站在高處看那個在表演的我,從客觀的角度檢視自己。

在那個階段,這種方式挺有效的。有嚴格的控制,給予的表演不會很走樣。但逐漸我發現,拍戲其實是有很多即興的部分。總想著設計好的東西,腦子裡容易有雜念。老是想這兒應該要拿水了,這應該要說話了,不是特別有機。這個有機是什麼意思?就是你內心沒到那個當口。你是在「做」動作,「做」情緒,而不是心裡真的到了。

一直到前幾年,我覺得在類型化的角色上已經到了自己的某種極致,老那麼演也沒什麼意思,感覺自己沒有進步。好吧,那就舉起錘子,把它砸碎。

正好那時,我接拍了《天才基本法》。業內有朋友知道我的困惑,在我進組前提醒說,《天才基本法》里和我對戲的演員都是非常鬆弛的,讓我到時候多注意觀察。

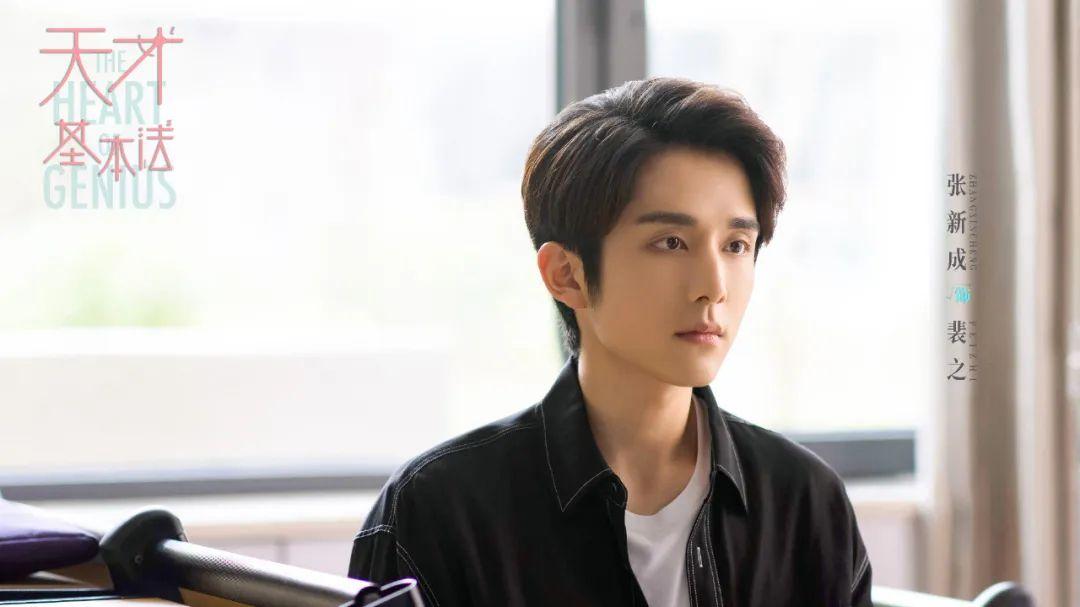

張新成在影集《天才基本法》中飾演數學天才「裴之」。

《天才基本法》裡有穿越在兩個世界之間的劇情,我演的裴之很帥氣,又是數學天才,其實也是有偶像劇的味道的。但我觀察發現,演員們的表演方式都很生活。像子楓,大家都說是天才少女,聰明有靈性。佳音哥(雷佳音)就不用說了,戲特別好。還有演老師的驍哥(王驍),演我爸爸媽媽的演員耿樂老師和劉琳老師,都長期演寫實題材,能不著痕跡地帶出所有細節,跟我以前的演戲方式完全不同。我就跟著他們的節奏走,放鬆下來,把注意力集中在對手和環境上。只要反應合理,很少演不對的時候。

我的聲樂老師以前說過一句話,他說學聲樂就像搭房子。把積木一塊一塊搭起來,再把它推倒,就達到境界了。我覺得表演也是這樣。先有「搭」的過程,就是磨練技術,包括我之前做設計、不停審視自己的表演,都是在搭房子。我不敢說自己現在在「推倒」,也不敢說這種方式一定正確,但我覺得可以去嘗試,還年輕嘛。

當下對年輕演員來說,比較高效的一種方式可能是先把某個標籤牢牢貼在自己身上,有辨識度,讓觀眾先記住你,再慢慢謀求轉型。但我總是演了某個類型的角色後,一段時間內都不太想再演類似的,老想拓展新的東西。有時還反叛,大家都勸我接什麼戲,我就偏不接。

例如之前拍的《光芒》,是個民國戲。民國戲受眾偏少,這是有數據統計的。但當時我挺想演個那樣的角色,就演了。還有《天才基本法》,我覺得它屬於有基本盤,但不是話題特別強的。包括《縣委大院》,也不是通常意義上那種流量型,能讓演員爆火的劇。如果兩個劇同時放在我面前,一個是大IP大製作、角色人設特別出彩,另一個是我特別想演的,我一定會選後者。

之前沒有太多選擇,有差不多的戲就接了,也沒覺得怎麼樣。慢慢地選擇多起來了,就算理智告訴我,接某種類型的劇市場反響應該會更好,先快速把自己「標籤化」可能會發展得更快,我最終還是會堅信自己的感受,大致按心意走。這麼演了幾年下來,看起來角色類型挺雜的,有觀眾就說我瞎接戲(笑)。

聽到這樣的話,有時候會懷疑自己,怎麼判斷老不準。不過回頭想想,不去犯錯的話,可能也得不到意料之外的收穫。知道道理也沒用,對我而言,那個犯錯的過程不可能跳過去。再說,內心的聲音還挺珍貴的,我始終願意去傾聽它。

但我也反思了,覺得也應該逐漸統一一下風格。畢竟市場有它的偏好,我也沒有必要刻意放棄自己的優勢,對吧。快30歲了,我還在這個行業活著,就走下去吧。

{不}4{/否}

從出道開始,伴隨我的批評就挺多的。像是不夠帥、夠不上偶像劇的標準,上節目有時不太會說話之類的。我又有點欠,不怎麼愛看誇我、表達對我的喜歡的評論,覺得不夠客觀。因為喜歡一個人往往是無條件的,會讓人盲目,冷靜的人更可能看到你的不足。

我總是想彌補自己的不足,所以我會去看負面評論。但不管看過多少,心裡還是會難受。有一段時間,批評的聲量比較集中,我就有些壓抑。覺得自己的本意特別簡單,就是想把事兒做好,也挺嚴格要求自己的,怎麼好像總達不到大家的要求呢,就感到壓力特別大。

一次工作的空隙,爸媽來看我,一家人在飯店房間聊了一下。送他們走的時候,我爸先出去了,我媽看出我那段時間不好受,在門口停下來,安慰我說,人生路還很長,一點不如意並不意味著什麼,就算不干這行了也沒關係。我突然就很想抱抱她。

抱著媽媽的時候,一面覺得安慰,同時那個上帝視角的我又跳了出來,想著很多年後,父母都老了,有一天要是再見不到媽媽,這個擁抱就會成為記憶裡定格的畫面。想到這裡,我就哭了。

我和父母感情挺好的。可能和一些孩子不同,我從小學藝術都是自己要求的,有什麼想法父母基本上都支持。

四、五歲上學前班,學校有片沙地,裡面有單雙槓和攀爬竿。那時特別喜歡攀爬,老在那裡玩。有一天爬累了坐在沙地上休息,正好學校舞蹈班過來發傳單,我鬼使神差地跑去看了一堂課。裡面大部分是女孩,我看著她們踢腿,覺得蠻厲害的,就回去跟我媽說要學舞蹈。我從小身體比較弱,我媽也希望我鍛煉鍛煉,就這樣報了舞蹈班,一直學了下來。

稍大些想學鋼琴,我媽毫不猶豫就花幾萬塊買了琴給我。學藝術花費大,我家的經濟條件就是普通水平,但我媽始終覺得再窮不能窮教育。她對我要求也嚴格,我練琴時,她就拿個衣架坐在旁邊盯著,我沒少挨她打。一次實在受不了,我在紙上寫了個「打人犯法」,看我媽想打我了,唰地把紙舉起來。她一下就樂了。

慢慢地,一起學藝術的師哥師姐裡,有人考到了北京的藝術院校,感覺整個人的氣質都不一樣了。我就覺得,能去北京就太好了。

我老家荊州是個小城市。小時候,荊州最繁華的路就叫北京路,沿著北京路一直往前走,可以走到中山公園,是當時荊州最大的一個公園,裡面有過山車,旁邊有個廣場,週六週日我就在那裡跟小夥伴一塊兒滑旱冰。後來那附近還開了家牛排店,正好我四五年級時在一個英語口語比賽裡拿了金牌,比賽是牛排店贊助的,送了獲獎者一人一張會員卡。每年我過生日,我媽就帶我去中山公園玩一圈,拍張記錄照,再去吃頓牛排。基本上所有讓小孩開心的娛樂都在那一片。

那時也很少有機會去外地。偶爾去武漢演出,就覺得真的是進了大城市,那些環路、高架橋,長江大橋,還有林立的高樓,根本見所未見。大家都特別興奮,路上不捨得睡,一直盯著窗外看。所以你想,對我們那裡的人來說,去北京是個多遙遠,多神聖的事。

我有了去北京的想法,爸媽也支持,能去大地方幹嘛不去呢,儘早和人家把起跑線拉齊,對吧。我就開始準備考北舞的附中。

第一年在當地考了初試,年齡不夠沒能繼續往下走。第二年到北京考的,放榜那天我爸帶我去看。那時沒有網路查詢,榜單就貼在北舞附中的門口牆上。我擠在人群裡,在榜單上用力找自己的名字。最後發現沒有,無措地回頭看我爸。後來我爸說,當時看著我小小的身影,還有那個失望的眼神,他覺得特別心酸。

第三年總算考上了。記得當時好些一起學藝術的夥伴被家長帶到北京考試,大家都住在北京舞蹈學院附中隔壁的賓館。條件比較好的住正常的房間,我們好多人住地下室。房間沒窗戶,大家都不喜歡待裡面,都在走廊上壓腿、練聲。休息的時候,小孩就成群地嬉鬧瘋跑。那年最後就考上我一個了。

後來我也常拿這段經歷調侃自己:別看我考大學的成績不錯,中學可是考了3次才考上。

正好在我考上北舞附中的時候,我爸的生意遇到些挫折,欠了30萬,在當年算是很大的一筆錢。為了維持生計,很久沒有全職工作的我媽去超市打工,一個月賺700塊。那時我在北京也明顯覺得家裡經濟很緊張,要幹個啥都沒錢。那幾年裡,親戚們給我壓歲錢都給我特別多,其實是資助我上學。

上了大學我就開始在外面教課,鋼琴、聲樂、試唱練耳、編舞、台詞、表演,基本上能教的都教。收入不錯,算是給家裡分擔一些吧。我是後來才知道,我媽在超市打工時得一直站著,特別累。

從前父母把大部分時間都放在我身上,我獨立後,他們就沒事做了。現在主要是我幫他們安排時間,例如帶他們去馬爾地夫旅遊;去他們沒去過的地方拍戲時,請他們過去玩,一家人也能聚一聚。

從小就進了這個行當,長時間高強度地學習、工作,我覺得自己的承受能力還行。難過的時候一般不會跟父母說,習慣了自己扛,包括那些曾經困擾我的負面評論。

漸漸我也釋然了一些,覺得挨罵也正常。當演員本來就容易被看到,而且大家過得確實也不太好,尤其是最近幾年。罵就罵吧,實在難受的時候我就不看了(笑)。

{不}5{/不}

過去幾年裡,我有時會感到一種更大的無力。我始終認為從事某個行業,得到應有的尊嚴是最重要的,比賺錢、出名都重要。大家認可表演這個行業是社會的重要組成部分,是人類精神文明的一種形式,我覺得這就是尊嚴。大家現在一說到演員,印象經常就是暴利、浮躁。

除了盡力做好自己手上的事,我也沒有力量再去做些什麼來改變這一切。現在才真正意識到,像羅曼羅蘭說的那樣,認清生活的本質後仍然熱愛生活,有多難。太難了。

近兩年我也上了一些綜藝。原本不太習慣這些,因為中戲教出來的老觀念,覺得拍戲的時候好好拍,不拍戲時最好藏起來,過自己的日子,保持演員的神秘感。但後來我發現時代變了,除了拍戲還得「營業」,要多露出。有的觀眾覺得我形像比較模糊,可能部分也是因為我除了拍戲外露出得少,缺少深入人心的「人設」。

你看現在很多演藝工作者都被認識,不一定是因為戲。卷演戲不夠,還得捲外貌,捲身高身材,包括會不會玩梗,幽不幽默,都是評判標準。

這些恰好不算我的長項。除了拍戲時盡量表現好,其它時候我不愛出風頭,喜歡往後躲。這可能和我少年時的經驗有關。

剛考上北京舞蹈學院附中那年,我自己住校,爸媽在老家。正好是男孩特別淘的年紀嘛,又離開了父母,一下子覺得自由了,這也是我想考到北京的原因之一(笑)。我們學校是封閉式的,但我常常夥著同學偷跑出去玩,上網,逛街什麼的,特開心。

有一次我們翻牆出去爬野山,到了山頂上,班導師給我打電話,問你們在哪裡?我說出來爬山了。班主任囑咐,那你們注意安全,回來跟我說。我聽著他的聲音特溫柔,就放了心。結果回到學校,班導師馬上跟我爸打電話,說你們再不管,孩子就完了。

我爸那時已經不上班了,很快就到了北京。沒多久我媽也來了,兩人在學校附近租了一間農村的房子,把我看得死死的。週內上學,週末補習文化課,一直到高考。

後來我總想,如果沒有班導的那通電話,我現在可能會是不一樣的我。成長軌跡改變後,我成了大家熟悉的那個認真、嚴謹、理性的樣子,像迪哥(楊迪)開玩笑說的AI人設。其實我不太適應當下多上活動、上綜藝的風潮。

但你是無法和大環境的要求對抗的,只能接受。現在影視劇產量這麼大,大家看不過來。別人關注你,看你的戲總得有個理由吧,要么是這個戲確實非常好,那屬於極小概率的偶然事件;要么就是你有綜藝名場面,或者是網絡熱搜,甚至一張表情包。所有因素加起來才有可能把你的知名度往上提,當演員的選擇權才可能更大。

剛上綜藝時挺容易緊張的,覺得比演戲累多了。我個性特別較真,加上當時又有新人心態,做遊戲也要認真,想讓自己看起來很有用,結果反而顯得有點用力過頭。

之後我想,我確實不是那種很有梗的人,那就不強扭。在節目裡想說話就說,不想說就不說,更放鬆一些。 「營業」或許是必要的,不過我也無法把自己徹底變成另一個樣子,最後就選擇折中,保持一個大致的平衡。

就像我馬上要拍的《艱難的製造》裡的男主角,他在幹事業的過程中會觸碰到很多社會規則,會有一些無奈,自身也因此有一些改變,但他內心最堅持的東西始終都在。總覺得,王陽明說的「知行合一」特別難,但如果哪天真能做到,人可能就自由了。

前段時間,我和大學同學聚了次會。當時天還挺冷,我們包了個溫泉別墅,七、八個男生泡在熱水里,放著特別high的音樂,聊著各種段子,還有大學時的事。泡久了有點微醺,大家都笑得肆無忌憚的。就類似那種,小孩在泥地裡打滾的簡單的快樂。平時總在思考,偶爾打個滾,真是開心啊。