三國這段歷史時間不長,影響非常深遠,有許多以它為主題的文藝、娛樂作品。 當然,現在的人們了解三國,主要還是源自於名著《三國演義》。

在《三國演義》裡,有足智多謀、鞠躬盡瘁的諸葛亮,忠勇的關羽,善於用人的劉備。大多數人物智謀過人、有膽有識,其中僅有少數無能的人物,如蜀後主劉禪,他被後人稱為「扶不起的阿斗」。

眾所周知,《三國演義》戲說成分很多,真實的劉禪並不愚笨,甚至算得上比較有心機和城府,就連諸葛亮也是在臨終前才發現他的這一特點。

歷經磨難的劉禪

劉禪是劉備的長子,由甘夫人所生。據說甘夫人懷子時夢見自己吞下了北斗星。劉備因此為剛降生的兒子起乳名為「阿斗」。

那時,劉備基業尚且不穩,四處徵戰,尋找成就霸業的機會。 還在襁褓中的劉禪隨父母奔波,陷入了人生第一次的危機。

長坂坡之戰,劉備的兵士被曹純軍殺得七零八落,混亂中,劉備疲於奔命無法顧及劉禪。

多虧趙雲單槍匹馬殺回戰場,拼了性命才救出劉禪。 糜夫人完成了保護劉禪的使命後,為了不拖累趙雲,投井而死。

趙雲懷中藏著劉禪,經過多次衝殺終順利脫險。劉備見到滿身鮮血的趙雲把兒子救回來,哭道:“為了犬子,幾乎損失我一員大將”,說罷便要殺劉禪。趙雲和其他將領連忙叩拜勸阻,劉備才停手。

劉禪五、六歲的時候再次遇到危機,孫尚香企圖把他帶到東吳當人質,這次是趙雲和張飛合力救回了他。

劉備託孤 李福問計

從劉禪的出身、經歷以及所處的環境來講,他不應該是個昏庸之才。糜夫人為他而死,趙雲出生入死的營救,他懂事後,理應受到感動,從而有高尚的品行。

劉備重視培養劉禪,並命名士伊籍等人為他的師父。劉禪周圍還有諸葛亮等一干絕世能人以身示範,無論如何都想像不到他會是「扶不起的阿斗」。

事實上,劉禪只是貪玩好樂,不但不傻還很有心機,他能繼帝位便體現了這點。 劉備並非只有劉禪一個兒子,他還有另外兩個親生子劉永、劉理。

如果劉禪年少時表現得無才無德,身為一方梟雄、以善於用人著稱的劉備不可能傳位給他。

劉禪被人們說成無能,主要因為他不理國事,不過這與當時蜀國國內情勢有一定關係。

劉備過世前,那些伴隨他打天下的功臣、老將多已經離世,關羽死於麥城,張飛被軍士殺害,黃忠病故。諸葛亮本就位高權重,此時更是權傾蜀國。

諸葛亮雖忠心,劉備卻不可能不疑慮。劉備明白,劉禪剛年滿17歲,無法憑一己之力掌控朝政,老臣中諸葛亮一家獨大,難保不生出取少主而代之的野心。

正是有此考慮,劉備彌留時向諸葛亮囑咐:「若嗣子可輔,輔之;如其不才,君可自取。」

這句話聽起來是劉備擔心劉禪不能治國,願讓諸葛亮取而代之,其實意義並非如此簡單。再深厚的君臣情誼,也不可能使一位君主甘願子孫讓位給能臣,歷史上從未有過這樣的事例。

劉備這麼說是主要是出於無奈,他明知諸葛亮想奪位的話易如反掌,既然無力避免,不如表現得大度、有情有義,可以起到收買人心的作用。

在諸葛亮極力表達自己會全力輔佐劉禪,絕不會有不臣之心的時候,劉備讓劉禪視他為父,也就是婉轉的告訴諸葛亮要把劉禪當親兒子一樣關照,這才是劉備真正的想法。

劉禪把軍國大事都交給諸葛亮處理,做到“政由葛氏,祭則寡人”,正是因為他很聰明,和劉備一樣清楚諸葛亮的重要地位,自己年少勢弱是無法不依賴對方的。

繼位後,劉禪處處聽從諸葛亮的話,直到諸葛亮臨終前才暴露出自己願主政的想法。他派親信李福探望諸葛亮,詢問由誰繼承諸葛亮的位子。

劉禪表面問諸葛亮的後繼者,實際上是怕諸葛亮死後將權力交給諸葛瞻,繼續由諸葛氏大權獨攬,如此的話,自己這個皇帝再無翻身之日。

諸葛亮聽到此問,才發覺劉禪城府很深。他頓時明白了劉禪的想法,回答說蔣琬可繼承自己的位子,蔣琬後則是費煒。

後來,諸葛亮又刻意說明家中有桑樹、田地,足以諸葛瞻安樂的生活,顯示諸葛氏沒有永掌朝政的意圖。由此,劉禪開始著手收回君權。

劉禪的作為

諸葛亮死後,劉禪廢宰相,平定魏延叛亂,充分說明他渴望享有權位。他在位長達41年,是三國時期統治年限最長的君主,能在亂世中為君這麼多年,不可能毫無才幹。

劉禪在位期間賜給「五虎上將」的諡號就展現了他的君王智慧、眼界。 關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲的諡號分別為壯繆侯、桓侯、威侯、剛侯、順平侯。這幾個諡號準確且合乎劉禪的利益。

例如,關羽諢號壯繆侯,「壯」指威德威武,是對他一生戎馬的肯定,「繆」的意思則是名不副實,暗喻關羽最終敗走麥城,襯不上他的赫赫威名。

關羽在百姓心中聲望頗高,甚至在劉備之上,劉禪不願臣子威望過高有意壓低關羽的地位。

張飛的諡號「桓侯」是說他平定四方,為完全的褒義。劉禪肯定張飛的功績,因為他忠心不二,也沒有功高震主的嫌疑。

蜀國最終滅亡,一方面由於魏國強大,另一方面因為劉禪晚期更加貪圖享樂。即使如此,失去皇位的劉禪憑藉自己的聰慧在多疑的司馬昭統治下安然度過餘生,比被誅殺的曹氏結局好得多。

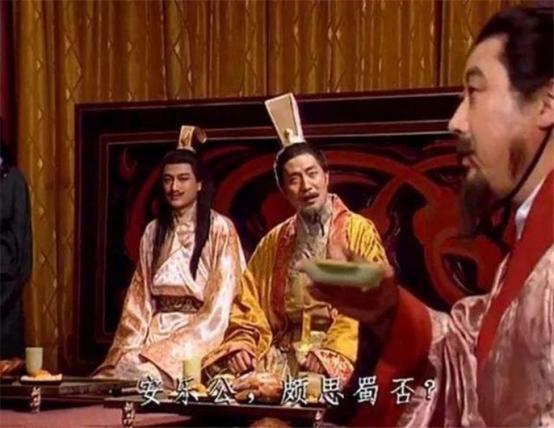

劉禪因「樂不思蜀」的事被人恥笑為不思故國,仔細想想這何嘗不是作為亡國之君的他安身立命的一種方式。

若是表明自己思念蜀國,定會引起司馬昭的警惕,劉禪不但無法復國還會惹來殺身之禍。在劉禪看來,既然大勢已去,不如討好司馬昭謀求繼續享樂,何必愁思不止。

歷史上各類人物的經驗、作為常被扭曲,人們對他們的評價也就不夠客觀。

《三國演義》與史實相差甚多,但塑造了一個個個生動的人物。不論是正史還是帶有戲說成分的著作都具備各自的意義,只要把它們區分開便可以吸取到相應的知識。

劉禪可以在豪傑眾多的三國時期安然做皇帝41年,亡國後依然安樂足以說明他不像《三國演義》中描寫得那麼愚笨、無能。

不過,劉禪絕不是明君,他能保得自己卻保不住國家,如何評價他,每個人可有自己獨到的見解。