說到秦朝,大家不可避免的就會想到那位前不見古人,後不見來者的千古一帝秦始皇嬴政,以至於掩蓋了秦國其他君王的風采。

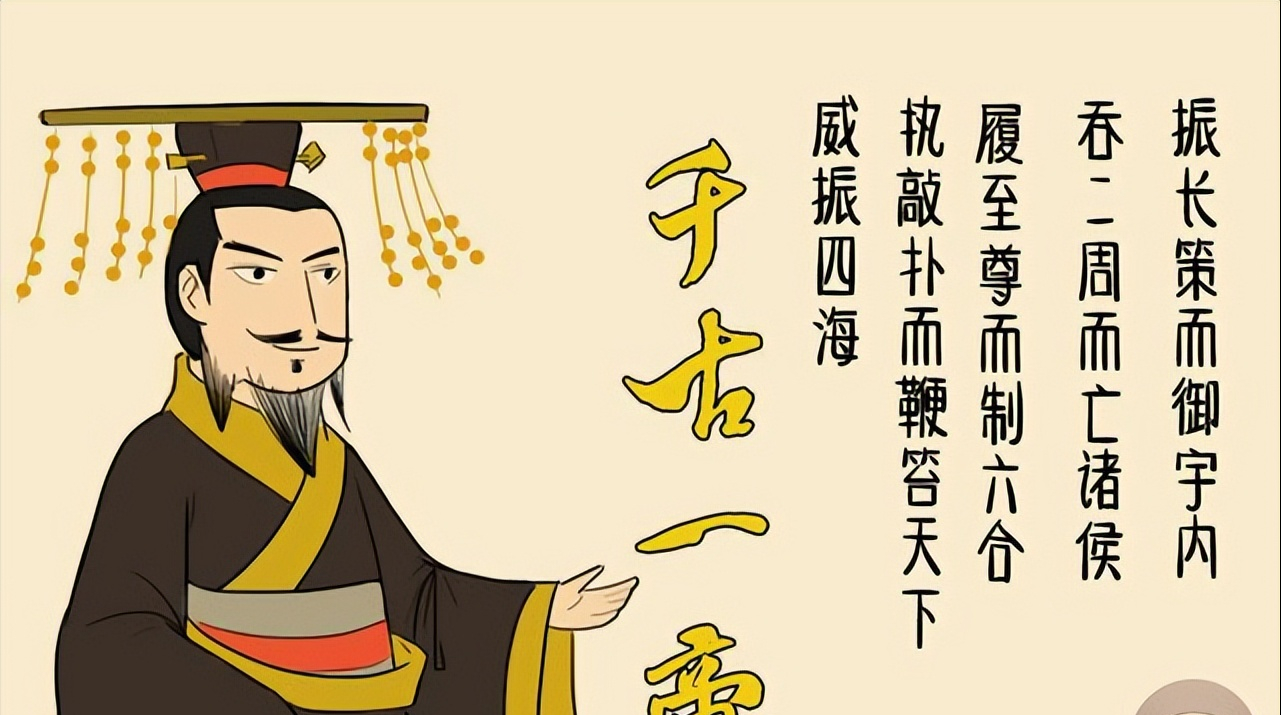

但秦朝能統一,絕對不只是嬴政一個人努力的結果,就像賈誼的《過秦論》所說「及至始皇,奮六世之餘烈,振長策而禦宇內,吞二周而亡諸侯,履至尊而製六合,執敲撲而鞭笞天下,威振四海。

而這「六世」所指的正是秦朝一統天下之前的六位秦國國君:秦孝公嬴渠梁、秦惠文王嬴驀、秦武烈王嬴蕩、秦昭襄王嬴馿、秦孝文王嬴柱和秦莊襄王嬴異人。

但只有秦孝公嬴渠梁才是真正使得秦國從最弱小的國家(秦朝當時是戰國初期七雄中最弱的國家)變成最強大的國家,是一個秦國統一的真正奠基人。

秦孝公

秦孝公

那為什麼秦孝公,他才是秦朝統一的真正奠基人呢?原因讓人佩服不已

一、年輕有為、求賢若渴

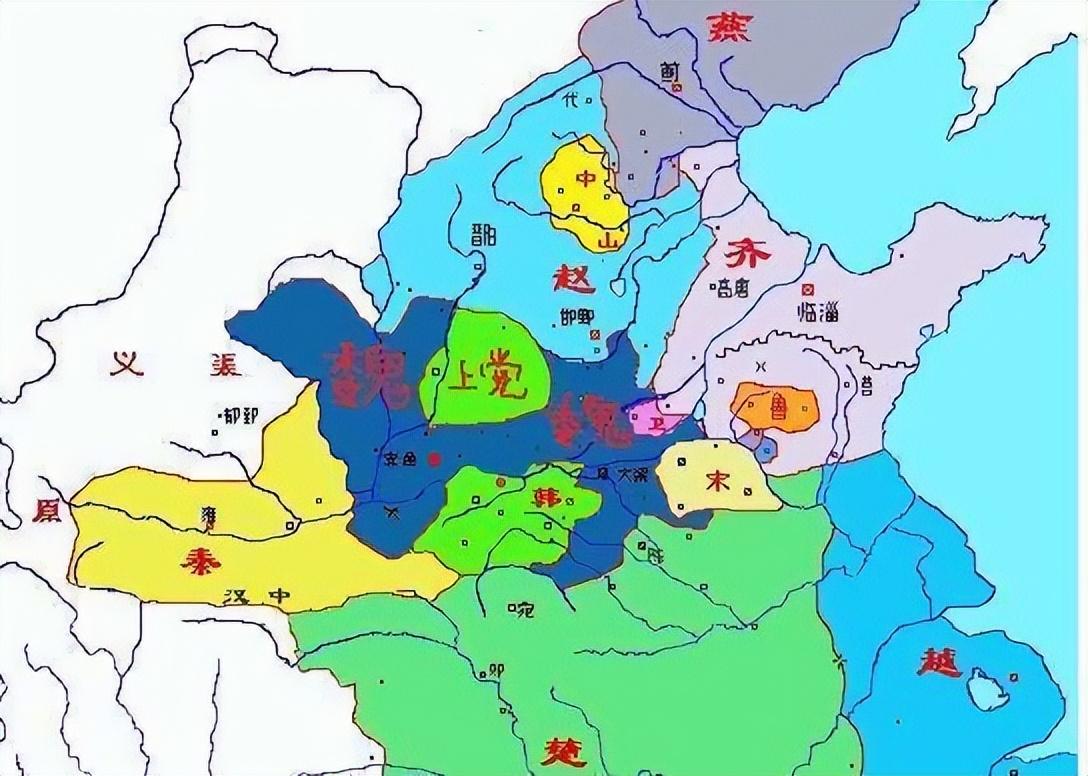

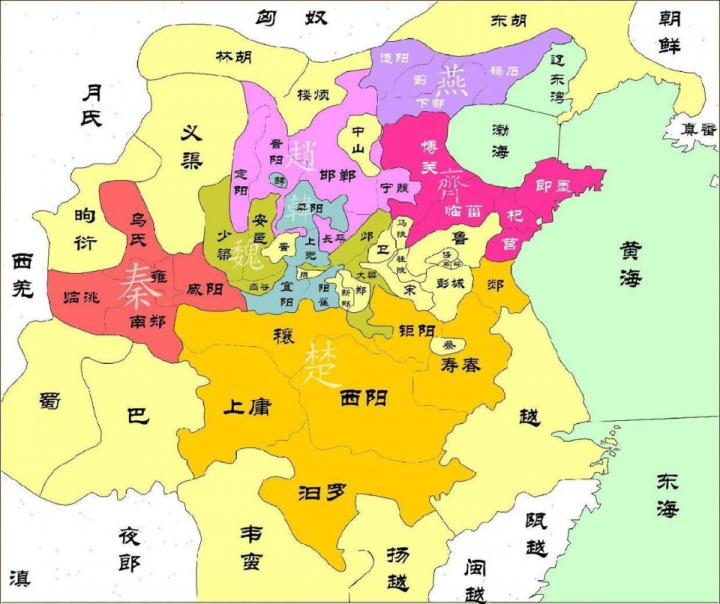

秦國經歷了幾代君位動盪後,國力大為削弱。戰國初期,秦國已經變成了戰國七雄中最弱的諸侯國了。當時最強的魏國趁秦國政局不穩之機奪取了河西地區。

秦孝公之父秦獻公繼位後,數次東徵,想要收復河西失地,可惜到死那天都未能完成心願。

在戰國七雄中,秦國處於西邊,地處偏僻,文化水平戰國最低,就連孔子週遊列國時,唯獨沒去秦國,可想而知秦國當時到底有多落後。

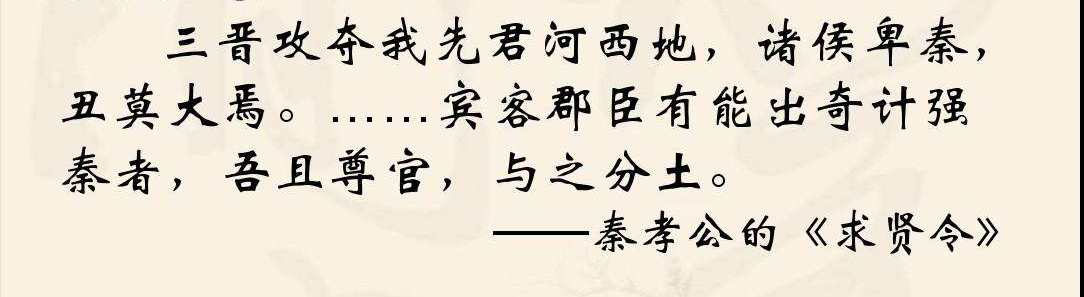

秦孝公繼位時年僅21歲,他深知秦國地理位置偏僻、遠離文明中心、國弱民窮。上台不久,他就頒布了著名,著名的“求賢令”,以招攬各國的人才。

當時招賢令是這麼寫的:賓客和群臣中有誰能獻出高明的計策,無論高低貴賤,只要使秦國強盛起來,我就給讓他做高官,分封給他土地。

秦孝公年紀輕輕就有如此遠見,知道人才是提升國家綜合實力最關鍵的一步,可謂是年輕有為,求賢若渴。這同時也為商鞅入秦埋下了伏筆。

二、重用商鞅,實施變法

戰國時期,幾乎所有的國家都變了法,提高了綜合國力,如楚國吳起變法 、魏國李悝變法 、韓國申不害變法、齊國鄒忌變法。

不過戰國時期這些國家變法大多都不徹底,但唯獨秦孝公重用商鞅實現變法,從君主到老百姓,進行了全國性的變法。

改革必然要觸及既得利益,必然會遭到各方面的反對。

秦孝公沒有採取強制壓迫的辦法,而是把大臣們召集在一起辯論,以理服人。既讓主張改革的商鞅說話,也讓反對改革的甘龍、杜摯說話,各自把自己要說的話都講出來,看看誰比較有道理。

甘龍

甘龍

直至商鞅以無可辯駁的事實,使反對派啞口無言,才稱之為“善”,才任命商鞅為左庶長,“卒定變法之令”。這說明,秦孝公是民主的,是善於聽取不同意見的,也是善於統一思想的。

既用商鞅,孝公對其信任始終如一。

在變法前商鞅曾要求秦孝公答應他三個條件,其中之一就是國君對變法主政大臣必須深信不疑,不受挑撥離間。否則,權臣死而法令潰。

秦孝公欣然答應,並說:「三百年來,變法功臣皆死於非命,此乃國君之罪也。你我君臣相知,終我一世,絕不負君!」

孝公言行一致。在商鞅改革之初,「百姓苦之」;商鞅相秦十年,「宗室貴戚多怨王者」,秦孝公始終沒有動搖對商鞅的信任,甚至孝公在病重時,還打算把君位讓給商鞅。

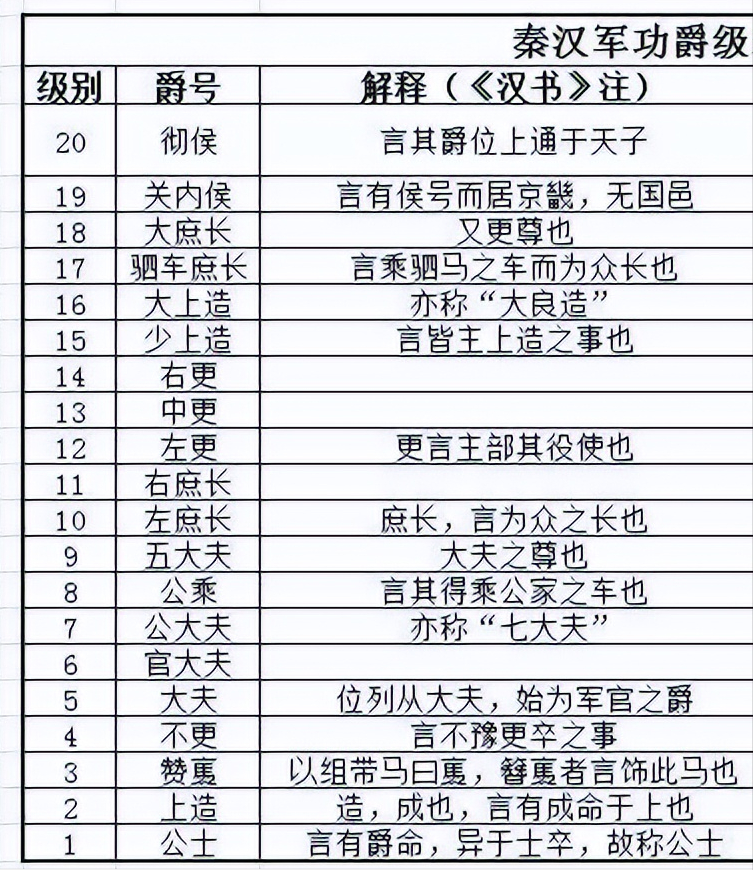

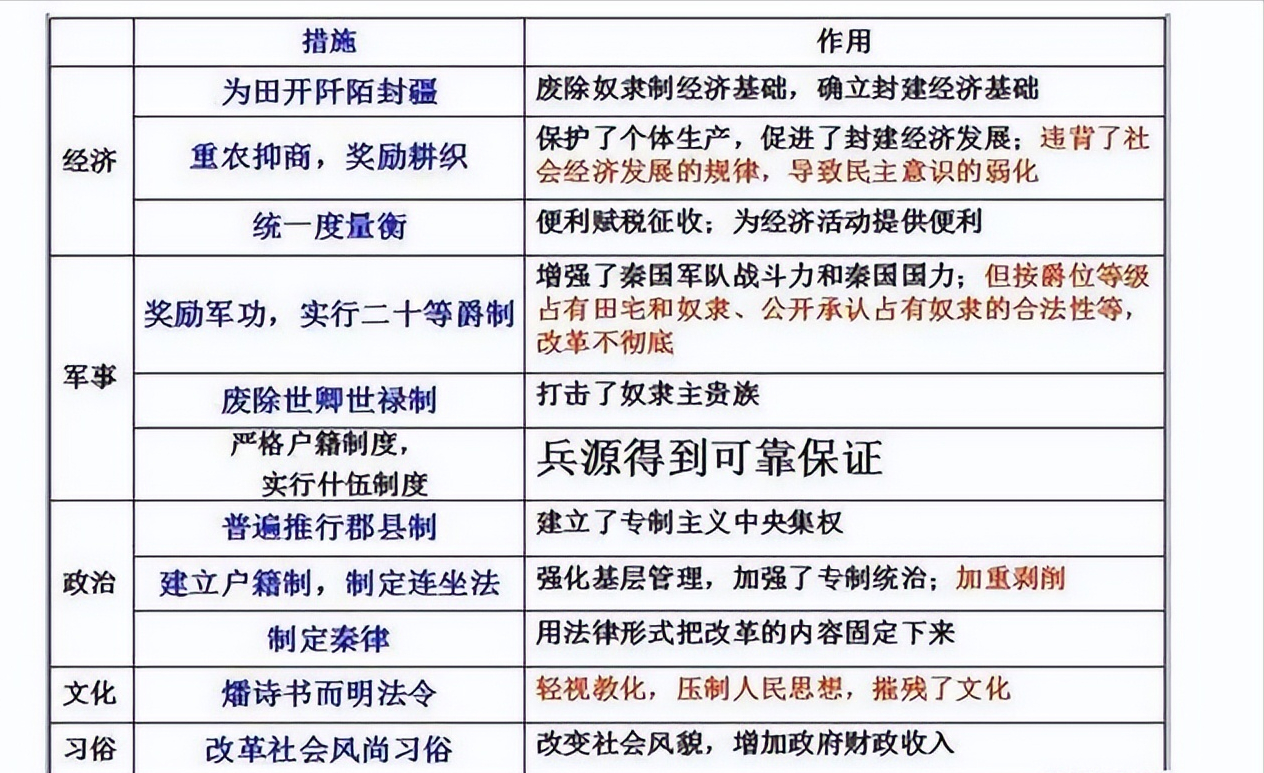

商鞅第一次變法的內容是:改革戶籍制度,實行什伍連坐法、明令軍法,獎勵軍功、廢除世卿世祿制、建立二十等軍功爵制、獎勵耕種,重農抑商,嚴懲私鬥、改法為律,制定秦律和推行小家庭制。

經過第一次變法後,秦國的國力開始強大。西元前358年,秦國在西山擊敗韓國。西元前357年,楚國與秦國聯姻。就連魏國也開始與秦國建立外交關係。

秦孝公的最可貴之處還在於以實際行動支持商鞅的改革。真正做到了「君子犯法,與庶民同罪」的地步!

新法實施以後,遭到了一些舊貴族的強烈反對,這些舊貴族暗暗串通太子的師傅公子虔和公孫賈,挑動太子馿犯法,企圖打開一個缺口,破壞整個變法事業。

公子虔

公子虔

商鞅毫不動搖,對秦孝公說:「法之不行,自上犯之。」將法太子。秦孝公完全同意。考慮到太子是國君的繼承者,不能用刑,便處罰了太子的老師公子虔和公孫賈,一個割了鼻子,一個臉上刺了字。

從此,再也沒有人敢公開反對新法了。

平定太子事件後,秦孝公拜商鞅為大良造,開始第二次變法。主要內容為:開阡陌封疆,廢井田,制轅田,允許土地私有及買賣、推行縣制、加收口賦、統一度量衡。

新法推行了十年後,秦國百姓都非常高興,路上沒有人拾別人丟的東西為己有,山林裡也沒了盜賊,家家富裕充足(行之十年,秦民大說,道不拾遺,山無盜賊,家給人足)。

人民勇於為國家打仗,不敢為私利爭鬥,鄉村、城鎮社會秩序安定(民勇於公戰,怯於私鬥,鄉邑大治)。

三、收復河西,遷都鹹陽

收復河西失地,恢復秦穆公時期的霸業是秦獻公、秦孝公兩代國君的願望。

變法成功後,秦國實力大增,秦孝公趁魏軍主力出擊之機,派軍隊偷襲魏國,大敗魏軍,並佔領少梁。同年,秦孝公命公孫壯率軍攻打韓國,插入魏、韓兩國交界地區。

西元前353年,秦孝公趁魏國國內空虛之機,於前352年任命商鞅為大良造,率兵長驅直入,包圍魏國並佔領魏國舊都安邑。

第二年,商秦孝公採納商鞅的建議,決定趁魏國實力尚未恢復之機,大舉攻魏。

秦孝公二十四年(西元前338年),秦再次攻魏,在岸門擊敗魏軍,俘虜其主將魏錯。同年,秦國聯合大荔戎包圍了魏國的郃陽。

終於在秦孝公的努力下,河西之地重回故土,也算是了結了秦獻公、秦孝公父子倆的心願。終於打敗了魏國,使得戰國霸主移位成了秦國。

之後,秦孝公將國都遷到鹹陽。為什麼要去鹹陽?

鹹陽扼渭水之渡,地勢平坦,北有九峻山,易守難攻,不僅具有極高的軍事價值,而且週邊物產豐富,人口眾多,可以說是充分具備了作為都城的有利條件。

之後秦朝再無遷都,依靠鹹陽逐漸成就了自己的霸業。

可以說,如果沒有秦孝公的真心求賢,就沒有商鞅入秦,如果不是秦孝公力挺變法,秦國就不會從一個最弱小的、未開化的國家,搖身一變,成為了戰國最強的國家。

這就是為什麼秦孝公是秦朝統一的奠基人的原因了。