倪夏蓮輸了。正在進行的德班世乒賽上,她無緣32強。

這是年近60歲的倪夏蓮第24次參加世乒賽。對她來說,輸贏沒那麼重要了,畢竟有太多她熱愛的事情等著她去做:花園裡的果樹需要打理,不久前播種的薺菜種子也要精心照料。當然,她也在爭取2024年巴黎奧運的比賽資格——如果能入選,那將是她第六次參加奧運。

倪夏蓮最近美美地吃了頓餃子——她拿到了克羅埃西亞杯比賽的冠軍。她的習慣是,贏了比賽就吃餃子慶祝;輸了就當是旅遊。去年下半年,她贏了好幾個世界頂尖選手,吃了好幾頓餃子。今年三、四月連輸兩場球,其中有的選手比她小41歲。但輸球也沒耽誤她和先生Tommy Danielsson在泰國和上海的旅遊。

輸贏對倪夏蓮來說沒那麼重要。畢竟她已經快60歲了。

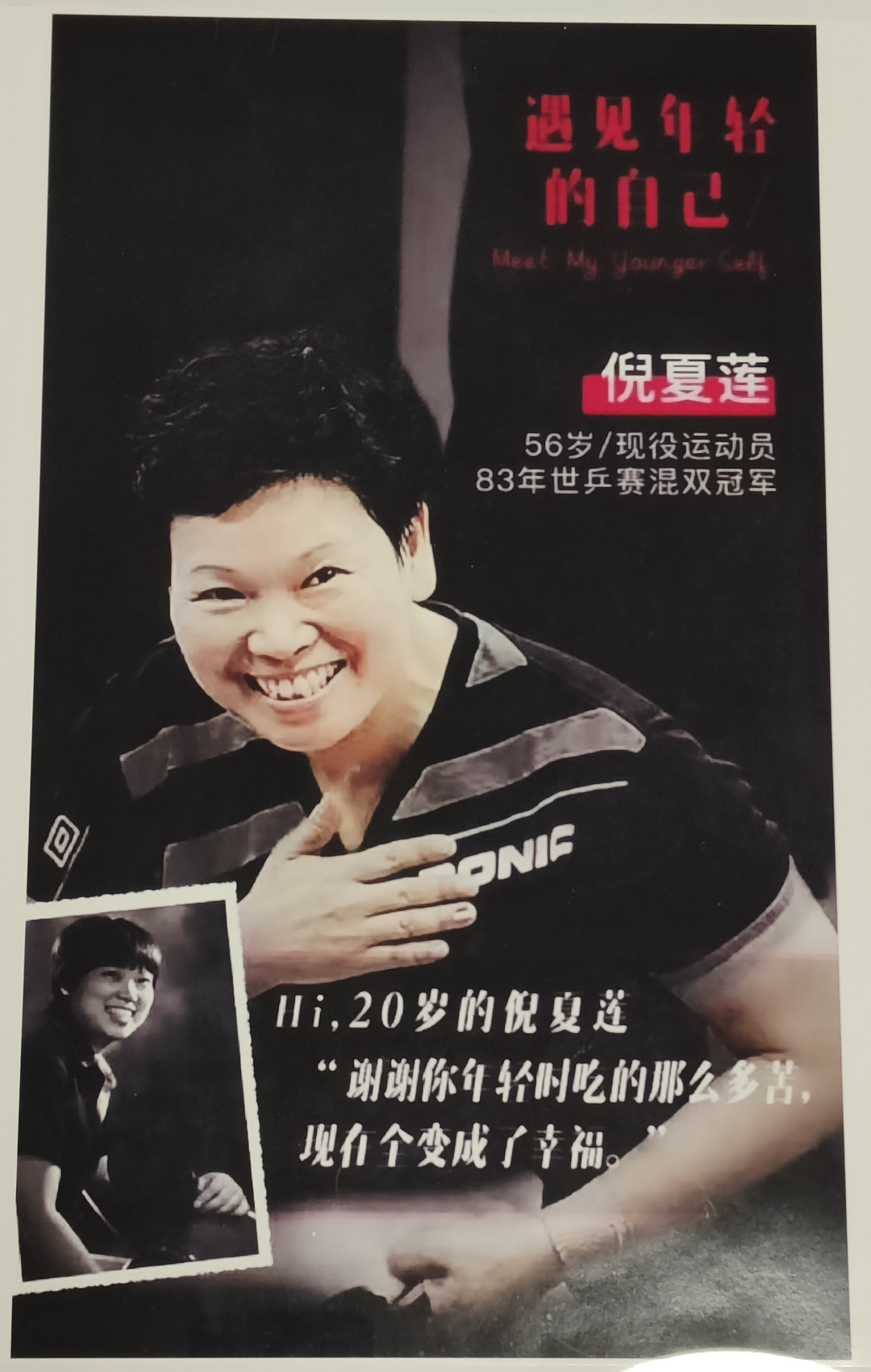

上海人倪夏蓮曾經是中國乒乓球隊的主力,20歲就站到了世乒賽的最高頒獎台。 90年代,她出走歐洲,成為盧森堡國家隊隊員,曾蟬聯多屆歐洲女子單打冠軍,參加過五屆奧運會,是奧運史上最年長的乒乓球運動員。

和倪夏蓮聊天是一件特別歡樂的事。盧森堡時間下午兩點,她準時出現在聊天對話框裡。留著及耳短髮,眉眼彎彎,露出兩排牙齒笑著揮手打招呼。她剛結束了一場比賽,回到任職俱樂部工作一天,隔天又要趕往德國參加下一場比賽。

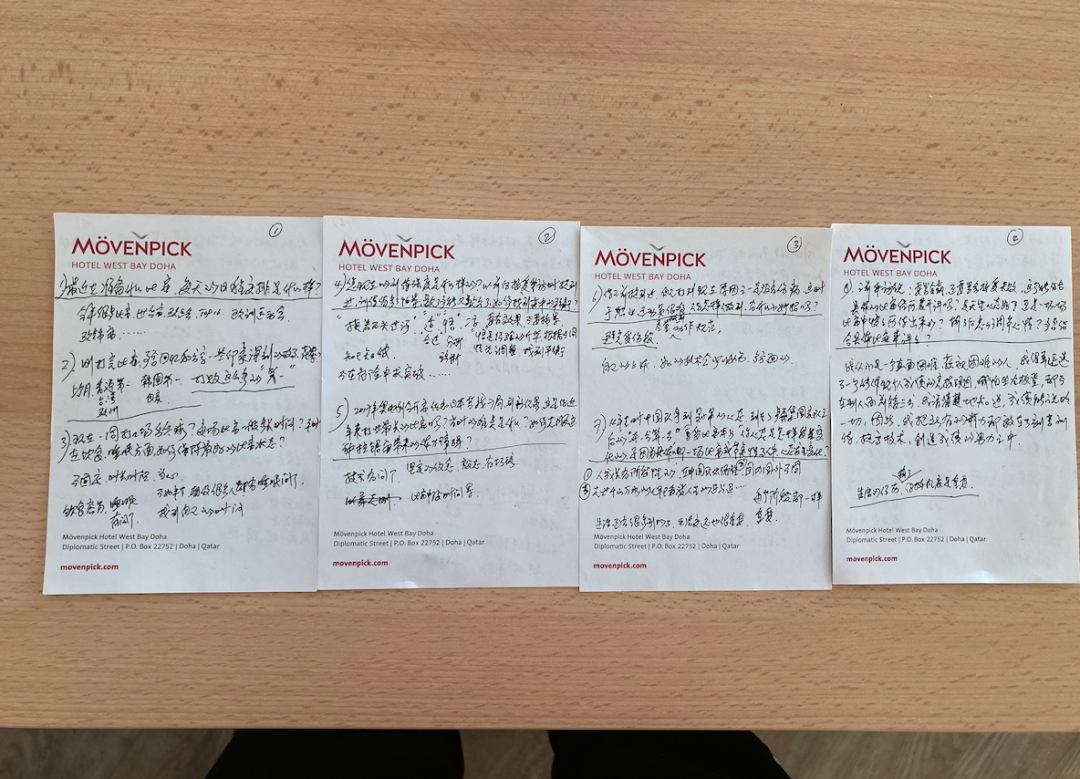

她把訪談提綱裡列的幾十個問題謄寫在幾張小卡片上,標上數字編號,簡單寫下每個問題的答案。採訪前她專心準備了好幾個小時。訊號不好時,她會立刻重複剛才的話,怕對方沒聽清楚。回答完一個問題劃掉一個,像做作業一樣。她也會暢快直率地表達自己的情緒,時而哈哈大笑,時而難過地哭泣,像是個情感豐富的小女孩。

她把訪談提綱寫在紙上提醒自己,寫了12張紙

有人說倪夏蓮是被Tommy寵壞的,這麼說倒也解釋得通——丈夫兼教練的Tommy會為她打理日常的各種事情,幫她制定訓練計劃、為她拍視頻,賽場內外都不斷讚美她。

在Tommy的鼓勵下,倪夏蓮就這麼堅持了下來。快60歲了,她還在為下一次巴黎奧運而努力。如今她和丈夫、家人住在盧森堡中部城市埃特爾布呂克(Ettelbruck),生活安排得滿滿噹噹——逛花市,買樹,打理花園,做上海家鄉菜,見親訪友。東京奧運延期的一年裡,她學了一直想學的潛水、騎摩托車,她和丈夫四處旅遊、徒步旅行。

「年紀大了,是活在回憶當中的。」倪夏蓮說。過去對她來說,更多是美好的回憶。

不論是輸是贏,丈夫Tommy都會在賽後熱烈擁抱倪夏蓮

{還2}“有人money”

上海的比賽結束後,倪夏蓮回到盧森堡的家中,又過上了「接地氣」的生活——和Tommy在花園裡割草,從下午勞動到天黑,棕色的土皮整齊翻露了出來。她開玩笑說,這就是她準備世界錦標賽的熱身運動。

最近幾天,她把專門從上海買回來的薺菜種子播種下去,等長出來了可以包餛飩吃。在盧森堡生活的時間已經佔據了倪夏蓮一半的人生,但她還是保留著上海的生活痕跡。在家愛做上海小餛飩,跟孩子說上海話。回到上海,總要跟Tommy一起去從小長大的南京路、淮海路逛逛。

最近在中國的比賽,吸引了許多年輕的乒乓球粉絲,他們叫她倪阿姨、倪奶奶,對她的「怪球」打法很感興趣。於是倪夏蓮拍了個短視頻,剖析自己給大家看。 「我打的是膠粒、直板,近台快攻的打法。」她站在球檯前,一邊比劃一邊解釋。現在採用這種打法的人越來越少,倪夏蓮也被叫做“怪球手”,比賽靠的是巧打角度落點、旋轉變化。

直板的難度比現在流行的反膠大得多。因為離球檯近,身體動作非常小。在短暫的時間裡,要完成判斷、跑動、擊球、還原等一系列完整動作,意味著她揮拍的速度要更快。

在有限的範圍內,不要讓自己跑太多,節省體能──這是她的智慧和哲學。如果對方來球跑到球檯側方偏遠的位置,她必須跑出去推球,角度和力量都受限,另一側也同時留出了大空當。加上她個子小、年紀大,面臨的挑戰更大。

盧森堡隊的德努特第一次見到倪夏蓮,是小時候去艾特爾布呂克看國家隊比賽。多年後,她們成了隊友,也是賽場下的好朋友──她們會一起聊有關中國的飲食、教育和文化等。

在德努特看來,倪夏蓮的打法有趣且獨特,「她的力量來自於對乒乓球的熱愛,從來不會覺得訓練是無聊的,總是在觀察、分析。」在德努特的印象裡,倪夏蓮永遠在想辦法打敗對手,這也展現了她超強的意志力。在盧森堡乒乓球國家隊,她是燈塔一般的存在,做事可靠,又很負責任。

2022年,盧森堡國乒隊在塞爾維亞打歐錦賽預選賽

這些年與倪夏蓮交戰的對手,基本上都是比她小個三四十歲的世界頂尖選手。

「我的手臂已經150歲啦。」倪夏蓮開起了玩笑。她打了50年球,發球、接球,無數次推擋,手臂用力比同齡人多了至少兩倍。她總會和Tommy討論戰術、比賽,具體到某球的落點、位置,要怎麼掐角度,一聊就是半天。

倪夏蓮的日常訓練比年輕選手強度低,重要的是保持自己的節奏

Tommy總是鼓勵倪夏蓮,你已經做得很好了。兩人日常用英語交流,倪夏蓮說起話來帶著上海人的軟糯,也有人說她這是被丈夫慣得嬌滴滴,但倪夏蓮自己倒沒覺得——畢竟她早就習慣Tommy的讚美了。

Tommy在家裡偶爾也會跳出中文單字,「毛毛雨,儂好」。他喜歡扮滑稽、開玩笑,能成功逗樂倪夏蓮的時候他會更開心。一次接受國內節目主持人採訪,Tommy被問道,當時倪夏蓮最吸引你的是什麼?倪夏蓮幫忙翻譯了這句話問他,他秒回,your money(你的錢)。

兩個人相視大笑。倪夏蓮用上海話說,「莫鈔票」(沒有鈔票),Tommy也跟著學。

2020年,夫妻倆和狗狗在海灘散步

倪夏蓮說自己是完美主義者,做事情總要拼到十二分努力,不喜歡犯錯。可Tommy總是告訴她,人生不是完美的,乒乓球的輸贏只是人生的十分之一,盡力就好。

「我們一直不斷在調整策略和節奏。她向全世界展示了,如果你能保持積極的態度、正確的訓練,快60歲的人也不比20多歲的人差。」Tommy覺得,「年齡只是一個數字。

2023年3月和Tommy在新加坡。倪夏蓮惜敗1998年出生的華人選手范思琪

50年的運動生涯中,倪夏蓮切實感受到自己身體的變化──10年前,她開始老花眼,看書要戴眼鏡。但好在乒乓球夠大,她可以憑經驗推測球的落點。幾年前站在球檯上,她突然覺得自己變矮了。本來她就不到一公尺六,身體可以覆蓋的範圍不大,現在個頭縮了,能照顧到的範圍又變小了。還有一次坐車出去比賽,她膝蓋彎太久,就積水了。

但就像適應運動規則一樣,她只能適應身體的變化。在這個過程中妥協、對抗,踏實,照顧好自己的身體。和每天都要苦練的年輕選手不同,她的訓練時間根據比賽安排來決定,有時候賽前只練五分鐘,有時候兩分鐘,只為把肌肉和韌帶拉開。她不會逼迫自己每天一定練多少,每週去健身房的次數和時間也不固定,只圖保持肌肉。

「人就像橡皮筋一樣,有時候繃一繃,要知道自己的極限在哪裡。」倪夏蓮說,總有人問她不受傷的智慧,她的回答是,在極限之內練習。像摸著石頭過河一樣,靠近自己的極限。

倪夏蓮的日常訓練,是尋找自己「靠近極限」的狀態

決定要出去的女孩

倪夏蓮第一次拿起球拍,是在童年時的弄堂。

那時候在上海,一大家子住在居民公房,附近沒有運動設施,她和鄰居小孩們就把房前台階當乒乓球檯,墊兩塊磚就成了球網。她天性好強,附近所有小孩都不是她的對手。

鄰居家的黑白電視機會轉播亞非拉乒乓球比賽,倪夏蓮看了羨慕不已,「拿了冠軍的人威風得像英雄一樣」。幾年後在體校上課,老師佈置作文《你將來想成為什麼樣的人》。她寫以後想當世界冠軍。老師覺得寫得好,在學校廣播裡念了出來。有同學拿她當笑話。

但她覺得,理想為什麼不能是遠大的呢?

二哥形容學齡前的倪夏蓮,「個頭小小,機靈聰明,走到哪裡都惹人喜愛」。每天中午,總有幾個小女孩等著倪夏蓮慢慢吃完飯,再一起去上學。當時每個班級都有排長副排長,通常是男同學擔任正的,女同學是副的。但倪夏蓮就能被選上正排長。

倪夏蓮對一切都充滿好奇,學東西快又好。她是家裡的老小,哥哥們在家打“24點”,姐姐去鄰居家學唱戲,她都要加入。二哥記得,她4歲就會唱《紅燈記》,6歲時在地區納涼晚會登台唱老旦,幾百個人在下面看著,她從不怯場。

在上海市控江二村小學,7歲的倪夏蓮加入學校乒乓球隊,乒乓球開始佔據她生活的重心。大家在乒乓球館打擂台賽,她能從第一個人打到最後,從沒坐過台下觀戰的小板凳。進了小學訓練隊,每天早上六點起,訓練一小時,她總是最刻苦的。三年級時,她被老師推薦去了體校,經過苦練,她打到了第二名。

但沒多久,她被體校淘汰了,理由是她太矮。她哭著找教練求情,說自己會很努力的,“我說我還沒長,我才9歲。但教練說,你爸爸媽媽都矮,你沒發展機會的。”

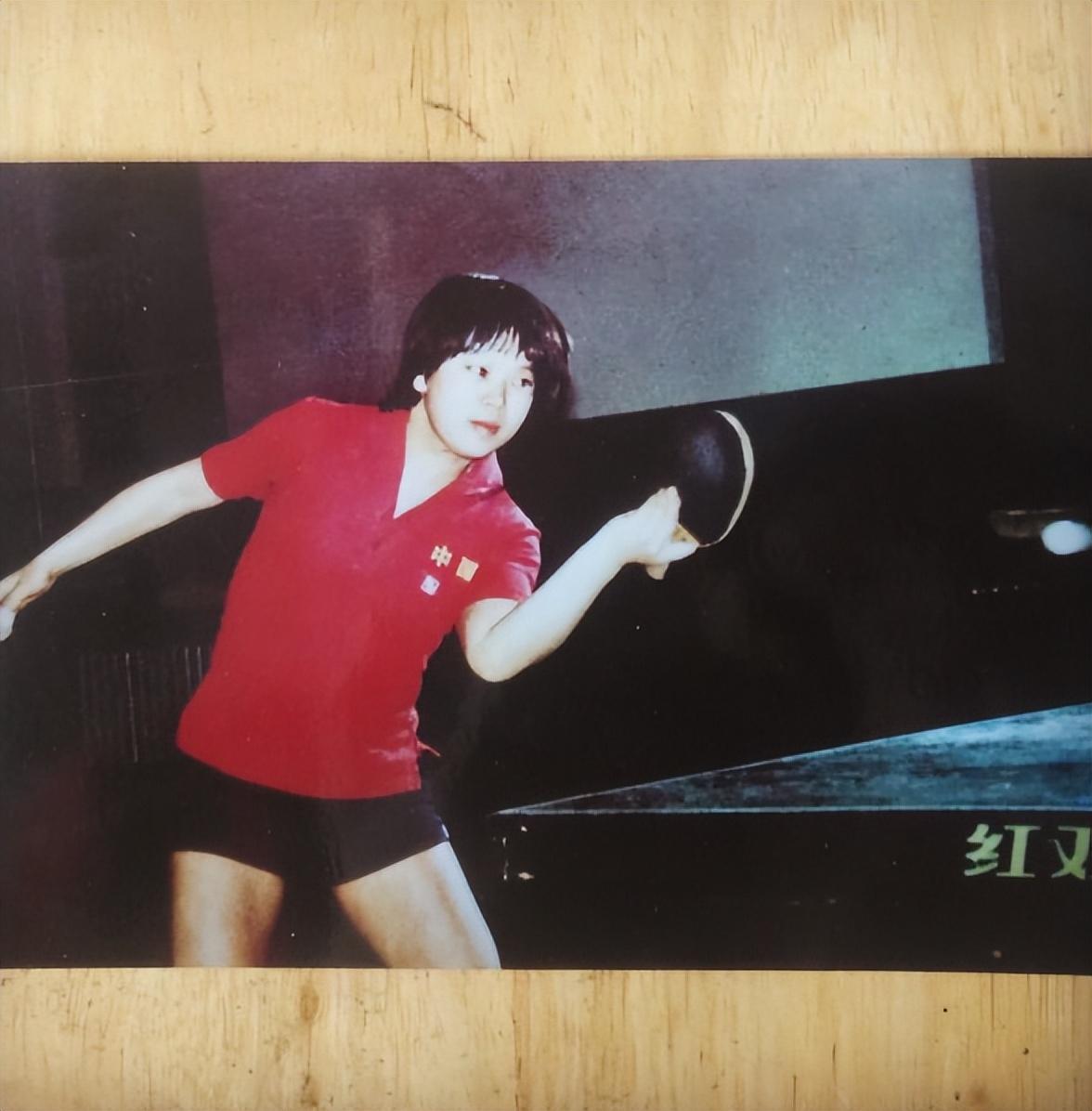

80年代的倪夏蓮,乒乓球逐漸成為生活重心

被體校淘汰後的倪夏蓮,輾轉來到楊浦區工人隊訓練,和比她高大年長的工人、學生們打實戰,也三天兩頭去上海市工人文化宮打表演賽。

多年後,二哥回憶起那段日子,還是很心疼妹妹。當時她住在郊區,到市區打完比賽,回到家常常是半夜了。爸爸聽到女兒回來,會問「贏了還是輸了?」她說贏了,爸爸就放心去睡覺;輸了,就問為什麼輸。住在隔壁屋的二哥會聽到她用盆子接水泡腳的聲音--因為站太久,她的腳趾會有裂縫,泡完腳後得再用紗布包起來,第二天才不那麼痛。

12歲時,倪夏蓮獲得上海小學生女子單打冠軍。 15歲時,她代表國家前往土耳其參加世界中學生運動會,贏得了團體冠軍和女子雙打冠軍。 1978年她進入上海乒乓球隊,隔年就在第四屆全運會上“一炮打響”,摘得女單亞軍,進入中國國家隊。

80年代的倪夏蓮,乒乓球帶給她很多快樂,但也有痛苦

「進入國家隊之前還是孩子,去了之後就成了大人了。」二哥這樣覺得。從那時起,倪夏蓮在最強的團隊中打球,但也開始面對更複雜的人際關係,單純的她並不適應這樣的環境。在國家隊,她坐了三年冷板凳,總是輪不到參加國際賽的機會。

恐懼撲面而來——她想打球卻沒有機會、不被信任。她開始不斷問自己,還要繼續打下去嗎?她不想讓父母知道自己不開心,只能寫信給二哥。

「我沒有退路,不可能再回去讀高中了,我只有往前衝。國家隊的競爭就是那麼激烈和殘酷,我想我不夠好,我要加倍地努力。」多年後,她接受採訪時說,每次撿球,她都是小跑步去,別人訓練五個小時,她要多練三個小時。

1982年,為了提升競爭力,倪夏蓮改打長膠,成為第一個吃螃蟹的人。第二年她以主力身分參加第37屆世乒賽,和曹艷華、童玲、耿麗娟搭檔拿下女團冠軍,與郭躍華合作拿下混雙冠軍。她終於成為國家隊的重點選手,但到了1985年,隊裡開始鬧風波,她沒能入選第38屆世乒賽的團體賽。

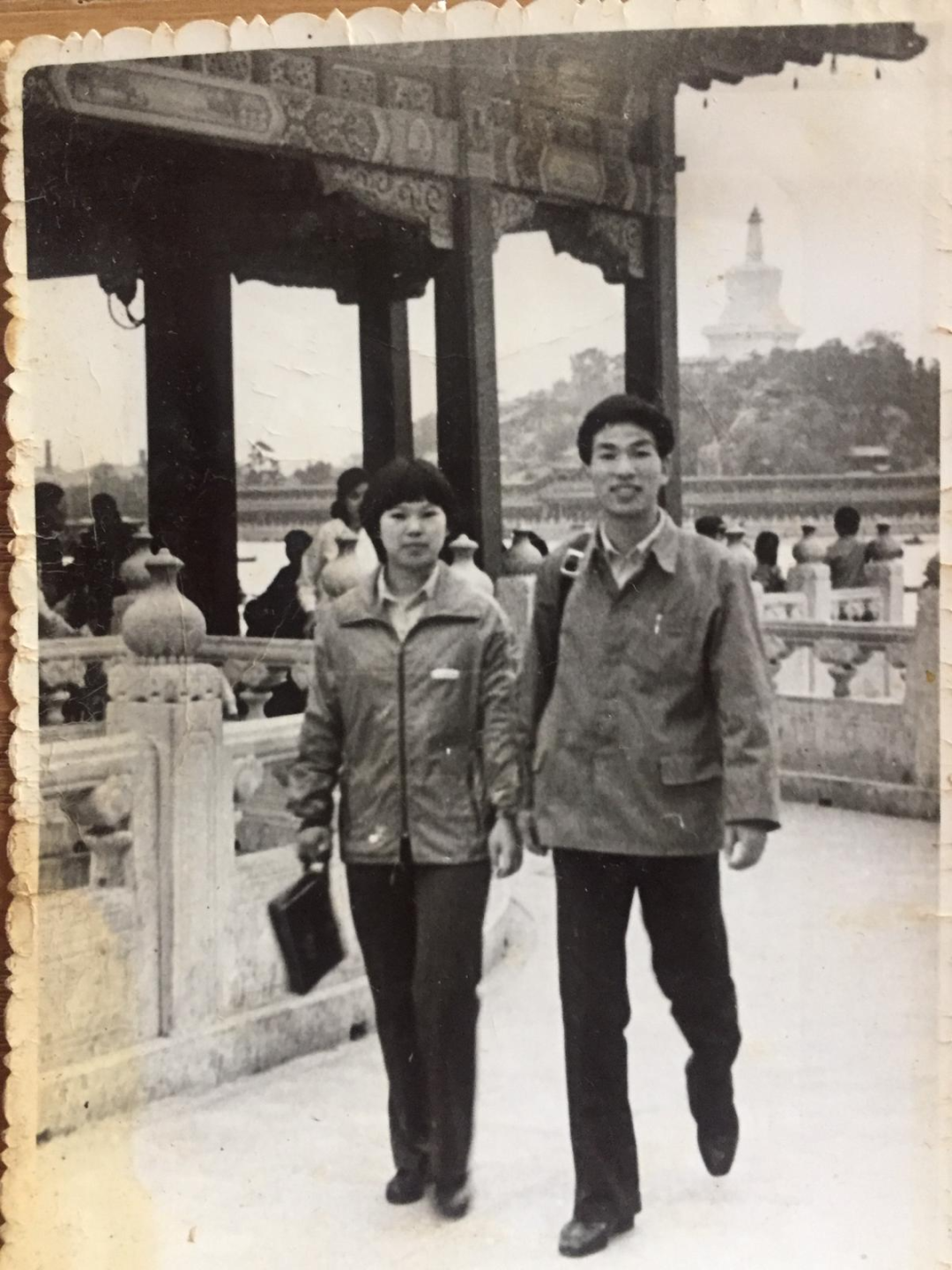

1982年,二哥到北京探望倪夏蓮,兩人一起遊玩北海公園

落選後她一直哭,一個人在黑漆的操場上走。後來,隨著國家隊年輕球員的成長,倪夏蓮從主力位置退下,機會越來越少。

1986年,倪夏蓮選擇退休。她為此糾結了一個多月,當時她已經是國家隊第二老的隊員,新人越來越多,她不想佔人家的位置。而剛好,上海交通大學的老師又一次特地邀請她去讀書。倪夏蓮非常感動,決定回到校園,實現她一直以來未完成的夢想。

離開前,隊裡為她開歡送會,大家捨不得她,說她那麼刻苦、那麼優秀,撿球都是跑著去,跑步、打掃也是第一名。倪夏蓮哭得講不出話來,但是她還是決意要走。現在回想起來她都覺得不可思議,那麼小小的年齡,怎麼就做出這麼果斷的決定呢?

但她很慶幸自己的出走。 22歲退休後,獲得了乒乓球以外另一種寶貴的人生經驗。

離開北京前,當時的男友去接她,他們一起去了長城、頤和園。接著她回到上海,讀書、談戀愛,逛南京路、吃冰磚、喝牛奶、吃西餐。

放鬆自由地過了一段時間後,她發現自己又能重新面對打球這件事了。很多年後,當兒子從瑞士留學回到盧森堡正式工作前,她也鼓勵兒子先出去旅遊,看看世界。

漫畫版的倪夏蓮。她在社交媒體寫下“美好的一年,得到了許多愛和支持,希望大家都擁有健康、快樂”

“盧森堡的禮物”

2022年,盧森堡知名作家寫的倪夏蓮傳記《來自天堂的禮物》正式發行,將她形容為「盧森堡獲得的上天禮物」。在盧森堡,倪夏蓮是國寶級的運動員,也獲得了由盧森堡大公頒發的「橡樹皇冠」勳章。

她在超市買東西,會遇到陌生的路人過來聊比賽;開車出去,也會有人主動打招呼。一次比賽完,一位外國選手盯著她看了許久,才走過來問能不能握個手。

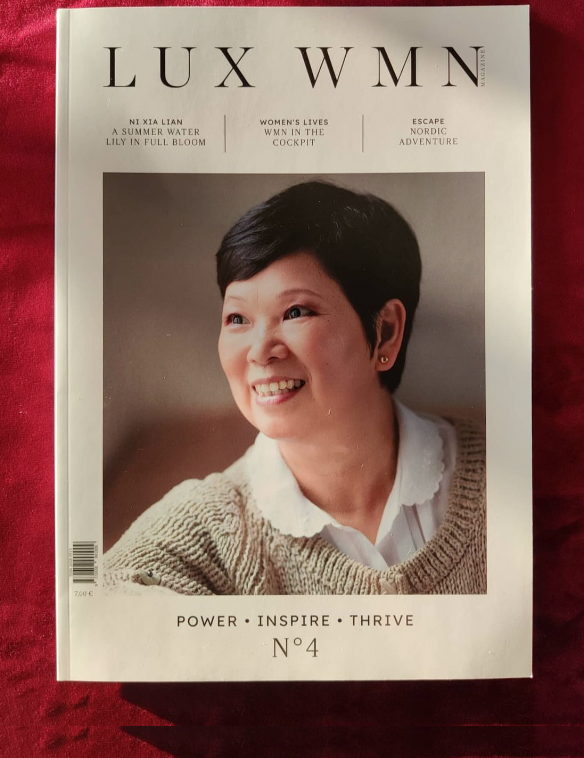

盧森堡的一本雜誌,以倪夏蓮為封面故事“a summer waterlily in full bloom”

到盧森堡已經是32年前的事了。 1980年代末期,包括郭躍華在內的許多已經退休的國手,開始到歐洲或日本、新加坡等地打球,尋求更多的職業機會,成為中國乒乓球的「海外兵團」。

倪夏蓮也收到了來自海外的工作邀約。 1989年夏天,她先去了德國。 1990年6月,她加入盧森堡國家隊和當地的乒乓球俱樂部。乒乓球俱樂部的主席就是當地市長,倪夏蓮到盧森堡的第一天,市長親自去海關,張開雙臂擁抱她。

1991年的倪夏蓮,收到海外的工作邀約,輾轉來到了盧森堡

彼時,在這個人口只有六十多萬的歐洲小國,乒乓球才剛起步。很多事在當時的倪夏蓮看來有些不可思議──這個國家的乒乓球選手大多是業餘的,俱樂部主席也是兼職的,女性乒乓球手更少。他們熱愛體育,但似乎沒有為國爭光的想法。倪夏蓮的搭檔是一位老師,利用放學後的業餘時間練球,碰上世界比賽,還得提前和學校請假去參賽。

德努特說,在盧森堡,很多在乒乓球俱樂部打球的都是中年人,基本上都是業餘等級。大家每週固定來兩次左右,或是放假時和家人一起來打球,就圖個開心。

「在這裡,他們認為,自己才是最重要的。」倪夏蓮說,在國內,運動員會感謝教練的培育之恩。但是在盧森堡,隊員和她說,教練是工作,他們拿工資,應該教你的呀。教練和隊員彼此尊重,非常平等。

90年代,倪夏蓮在德國

倪夏蓮先是當教練,後來轉為運動員。丈夫Tommy是她的主教練,他比倪夏蓮大四歲,入選瑞典乒乓球國家隊。自上世紀80年代起,擔任澳洲國家隊教練、德國的乒乓球俱樂部教練,90年代成為盧森堡國家隊總教練。

Tommy對待比賽的態度,對倪夏蓮產生了很大影響。倪夏蓮剛到盧森堡當教練時,對隊員很嚴格,巴不得每個隊員都能拿冠軍。後來想想她自己也覺得好笑,隊員們都是出於熱愛,每週抽幾天時間到俱樂部打球,打一陣乒乓球,可能又去打籃球、踢足球了,「起初我很不習慣,因為我是中國隊出來的,在你上我下的競技比賽中是不可能看淡成績的。

但他總是讓她看淡點,再看一點點。他鼓勵她,說她是最棒最獨特的。

成都世乒賽,Tommy、倪夏蓮交流戰術

從教練轉為運動員時,倪夏蓮已經放棄了在一線拼搏的想法。她覺得自己已經30歲了,過了巔峰期,更嚮往回歸家庭。她也不想在國際大賽上代表外國和中國選手交戰,「中國人打中國人,心裡彆扭」。 1993年在第42屆世錦賽,倪夏蓮與中國選手陳子荷交鋒,她「打得很痛苦,心情複雜而沉重」。她只想在俱樂部打球,不想在國際賽中遇到中國隊。

也因此,1994年挪威利勒哈默爾奧運前夕,盧森堡奧委會邀請她參加比賽,她果斷拒絕了。 2000年雪梨奧運前夕,盧森堡奧委會、體育局再次邀請,她沒經住勸說,決定去亮個相。此時她已經37歲,打進了女單16強。

從重視結果到完全地享受比賽,經歷了一個漫長的心路歷程

2002年,倪夏蓮搭檔波蘭選手拿到歐洲錦標賽混雙冠軍。打完這一場,她又想安靜地結束運動生涯。此後五年,她生育孩子、經營公司和旅館,不時去度假。她的父母也從中國搬到盧森堡,和她住在一起。

轉折發生在2007年。俱樂部要參加歐洲盃決賽,推薦當時排名還在歐洲前12的倪夏蓮參加,她拿了冠軍,之後又入選了2008年北京奧運資格。到2023年,她已經參加了五屆奧運會,目前還在爭取2024年巴黎奧運會的比賽資格。

2008年北京奧運會

她漫長的職業生涯背後,除了個人努力,也有盧森堡政府、國家隊給予的充分自由,以及來自家庭的支持——重大比賽前,Tommy會幫倪夏蓮安排集訓,而盧森堡國家隊會讓她自己充分決定時間、地點。整個家族這些年陸續搬到了盧森堡,讓這裡有了家的感覺。用二哥的話來說,“整個大家庭都是以妹妹為中心的,她在前方拼搏,我們在後面幫忙搞好後勤。”

2021年東京奧運會,58歲的倪夏蓮成為奧運史上最年長的乒乓球選手。每次接受採訪,她最經常被問起的是,“還會參加下一屆奧運會嗎?”

倪夏蓮總會笑瞇瞇地回答,年齡不是問題。她認真分析了還能參加奧運的可能性,列出了五個因素,健康、家庭、科技、經驗、動力缺一不可,結論是,還能繼續打下去。

北京奧運的倪夏蓮

花園

2023年開春,倪夏蓮在自家花園裡種了柿子樹和栗樹。盧森堡沒有栗樹賣,樹苗是她去斯洛維尼亞比賽時買的,據說要等八年才能豐收結果。她有信心等,只要看到樹長在那裡就很開心。 “前人種樹後人吃果”,這是父母教她的樸素道理。

去年,倪夏蓮經歷的最大痛苦,是90歲母親的過世。這15年,倪夏蓮和媽媽一起住在盧森堡,從來沒有吵過架。她偶爾會怨媽媽太省了,吃東西都捨不得吃。丈夫Tommy也尊重老人,每天早晨會跟她說早安。

「媽媽沒讀過多少書,任勞任怨度過了奉獻的一生,永遠都在想著怎麼為孩子提供更好的東西。」她現在想到媽媽,還是難過。但Tommy和哥哥姊姊都安慰她,媽媽已經度過了最美好的晚年。

媽媽生命中的最後十年時間,牙齒掉光了,倪夏蓮為她裝了假牙。老人不習慣,假牙丟了,吃東西需要打碎成漿汁,由倪夏蓮和姊姊來負責。早晨,一大碗牛奶加上核桃芝麻蜂蜜堅果,再配上一點麵包。午餐和晚餐還有蒸魚、小牛肝、蝦仁等等。

媽媽老了,越來越走不動路,每天就坐在按摩椅上搖啊搖。倪夏蓮為媽媽挑選的房間在別墅的正中央,能曬到最大面積的陽光。房間有空調和暖氣,保證一年四季都是22度恆溫——因為媽媽有脊椎彎曲的疾病,對溫度特別敏感,21度太冷、23度太熱。

2022年3月,家門口陪媽媽曬太陽。她已經90歲了,坐在輪椅上,戴著毛線帽

以前天氣好的日子,倪夏蓮會扶著媽媽,推著手推車,一起去她們心愛的花園裡逛逛。後來媽媽身上的肌肉萎縮,越來越小越來越瘦,就像花園裡凋謝的花朵一樣,慢慢枯萎下去,最後在倪夏蓮懷里安詳地離開了人世。

想念媽媽的時候,倪夏蓮會去花園勞動。山丘上和樹林裡,種著各種蔬菜和水果。每個季節開的花都不一樣,一撥又一撥地開。花開花落,就像生命的輪迴。

“愛”、“喜歡”,都是倪夏蓮經常提到的詞彙。她熱愛的事物太多了,每一樣都充滿故事和細節,透過她的描述跳躍出來——在她心愛的蔬菜隊列裡,韭菜是最頑強的,割掉又會很快長出來,冬天也凍不死。青菜有時候會有蟲子,但是每年都要種,施的都是有機肥,就求一個健康。西紅柿小小圓圓的,有紅的有黃的,還有黑乎乎的和青色的,營養特別好。黃瓜會長得很高,需要搭棚子,把果實給它撐住。

倪夏蓮喜歡各種各樣的花。她把照顧植物之類的小勞動也當作一種放鬆

她的花園裡,還整整齊齊排列著櫻桃樹,枇杷樹,脆棗樹……以前還種過一棵巨大的無花果樹。長了十來年,突然有一天被強風吹死了。有一些樹苗沒辦法在盧森堡甚至歐洲買到,她就會從國外帶樹苗回來,兜兜轉轉幾趟航班和城市。有的樹苗沒種活,她也會一直掛念著,樹是怎麼受傷的?這也是生命啊。

2020年的倪夏蓮,和她喜歡的湖泊合照

她喜歡上海的桂花樹,但歐洲買不到這樣的樹苗,也從上海帶回過盧森堡,但凍死了。前陣子她去澳門比賽,天天出門跑到桂花樹下兜圈,就為了聞桂花香。她還很開心地給Tommy介紹,“桂花多可愛。小小的只有這裡才有。”

今年春天,倪夏蓮拍下花園的影片。李子樹、梨樹、柿子樹各有各的好看,板栗樹還是個“光桿司令”,她怕它折了腰,綁了一根棍子固定。過冬的青菜來不及整理,已經開出黃色小花,在綠盈盈的草裡迎風搖著頭。韭菜長出了一大片。但蘋果樹還是沒有動靜,還在睡覺。 「讓它睡會吧!」她說,總之「每年都充滿希望在等待」。

今年情人節,夫妻倆在一起