楚莊王(?一前591年)是春秋時代楚穆王的兒子,春秋五霸之一。楚莊王在位期間,韜光養晦,勵精圖治,三年不鳴,一鳴驚人,帶領楚國達到了繁榮昌盛的頂峰。

楚莊王即位之初,縱情享樂。登基三年,他沒有發布過一條政令,在處理朝政方面沒有任何作為,令朝廷百官都為楚國的前途擔憂。

楚莊王甚至下令道:膽敢對他進行勸諫者皆為死罪。直到有一天,朝臣伍舉忍無可忍,置生死於度外而覲見楚莊王。伍舉進來後,楚莊王當面質問他:“難道你沒有聽說過我曾經的規定嗎?難不成是來求死的?”伍舉道:“我哪裡敢勸諫您。

只是聽說了一個謎語,很久了也沒有猜出來,大家都知道大王天生聰慧,想請大王給我點建議,就當是為大王助興了。 」楚莊王這才放心地說:「那你說說看。 」伍舉說:「高山上有隻奇怪的鳥,身披鮮豔的五彩羽毛,美麗而又榮耀,只是一停三年,不飛也不叫,人人猜不透,實在不知是只什麼鳥? 「楚圧王聽到了這些話,想了一會兒說:「三年不飛,一飛沖天;三年不鳴,一鳴驚人。此非凡鳥,凡人莫知。 「伍舉聽到楚莊王的一番話後,明白了楚圧王心中自有分寸,因此他繼續說道:「大王如此輕鬆便可猜中,可見見識確實高人一等。只是大王可曾想過,此鳥不飛不鳴,如果獵人暗箭射來可怎麼辦呀! 「楚莊王聽後很受觸動。

原來,楚莊王即位時十分年輕,朝中諸事尚不了解,也不知如何處置,況且當時若敖氏專權,他更不敢輕舉妄動。無奈之中,才想出了這麼個自污以自保的方法,靜觀其變。楚莊王雖三年不理朝政,但對天下之事卻十分關心,對朝中大事及諸侯國的形勢都瞭如指掌。楚莊王韜光養晦,即位的頭三年裡,他默默地考察著群臣的忠姦賢愚,他頒布勸諫者死的命令,也是為了鑑別哪些是甘冒殺身之險而正直敢言的耿介之士,哪些是只會阿諛奉承的小人。

三年過後,莊王羽翼漸豐,也該大展拳腳了。接受勸諫後,楚莊王決心改革政治,並陸續任命了一大批德才兼備的能人賢士,使楚國上下人心安定。從此,這隻「三年不鳴」的「大鳥」開始勵精圖治,爭霸中原。

西元前611年,楚國遭遇天災,西部有幾個部落診機發動叛亂。朝中大臣建議楚莊王遷都避敵,楚莊王卻決定率軍親徵。楚莊王一面誘敵深人,一面請秦國和巴人派兵從背後進攻叛軍,一舉將參與叛亂的庸國消滅。這時楚莊王才剛20歲,已展現出高超的政治智慧。

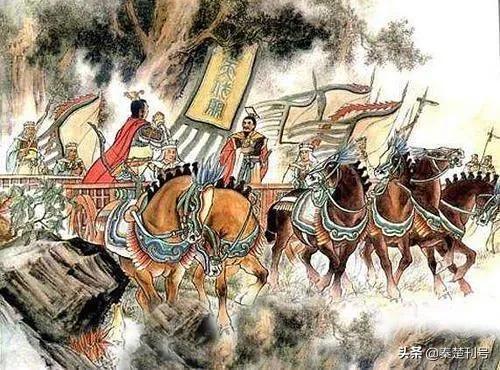

五年後,也就是西元前606年,分佈在伏牛山和熊耳山之間伊水流域的陸渾之戎(一支遊牧部落),趁著諸侯割據、天下大亂之際開疆拓土,成為週天子的心頭之患。精明的楚莊王打出了討伐陸渾之戎的旗號,率領大軍,直奔中原而去。這是楚莊王首次踏足中原。在戰勝戎部落之後,年輕氣盛的楚莊王為了向中原各國和周天子展示自己強大的軍事實力,竟帶著軍隊來到了周天子都城前的洛河之濱,在那裡舉行了一次盛大的閱兵儀式。周定王驚恐萬分,立即派出大夫王孫滿,以尉問之名一探虛實。

楚莊王在洛水之濱會見王孫滿,語帶訥諷地問道:「象徵著周王朝統治合法性的那九隻巨鼎,到底多重?」言下之意是周王室現在是否還能維持天下之主的地位?王孫滿回答「因為九鼎體積太大,無法稱量。」意思是說,王權天下獨一無二,並非人臣的權力可以比擬。楚莊王告訴王孫滿,只需要把楚國兵戟上的銅鉤都折下來,就足夠鑄成九鼎。王孫滿的回答後來成為史上最著名的言論之一:“能否擁有天下的統治權,在德不在鼎。”

莊王如受當頭棒喝,立刻冷靜下來,他意識到以前過於注重威而忽視德,只有威德並重,才能廣得天下之民,從而成就千秋偉業。於是,與王孫滿道別之後,楚莊王欣然帶著自己的千軍萬馬,安靜地離開週境而返回楚國。

其後,莊王任命隱士孫叔敖為令尹。孫叔敖上任後鼓勵民眾開墾荒地,開闢河道,灌溉農田。沒幾年工夫,楚國更加強大,還先後平定了鄭國和陳國的兩次內亂。

公元前597年,中原霸主晉國與楚國衝突加劇。楚莊王率領大軍攻打晉國,雙方在鄴地(今河南鄭州市東)進行了一次大戰。晉國慘敗於楚,人馬死傷過半。在船少人多的情況下,由於兵士們搶著渡河,有不少兵士都被擠進河里活活淹死。有人勸楚莊王乘勝追擊,斬草除根。楚莊王說:“楚國自從城濮之戰失敗以來,一直抬不起頭。這回打了這麼大的勝仗,總算洗刷了以前的恥辱,何必還要殺那麼多人呢?”說著,下令立即收兵。自此楚國在中原各國中樹立了威德並重的良好形象,楚莊王自己也成了春秋五霸之一。