鰲拜的結局為何會如此?

權力鬥爭中的悲劇性人生 - 鰲拜的興衰傳奇

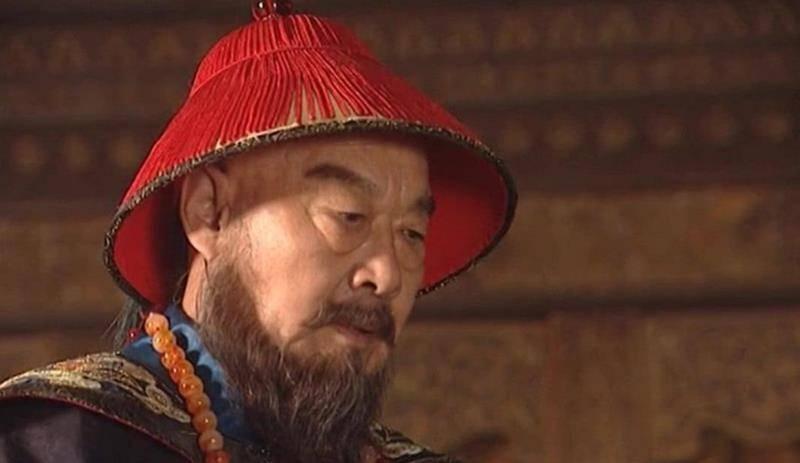

歷史總是驚心動魄,充滿了曲折與掙扎。曾經赫赫有名的大臣,最終卻落得悲慘下場,背後蘊藏的是怎樣的人性與社會衝突?今天我們就來探討一下清朝這位讓人驚嘆又憐憫的權臣 - 鰲拜。

鰲拜可以說是清朝歷史上最富傳奇色彩的人物之一。他出身於軍事世家,從小便跟隨皇太極征戰沙場,建立了豐功偉績。在順治帝時期,他更是擔任起了輔政大臣的重任,為新朝廷的穩定立下汗馬功勞。然而,就在他即將登頂的關鍵時刻,權力慾望的驅使卻將他拖入了深淵。

鰲拜的權力鬥爭可以說是極盡激烈。在順治帝的四位輔政大臣中,鰲拜的野心和鋒芒最為突出。對於排名第二的蘇克薩哈,他毫不猶豫地下手謀害。而對於排名第三的遏必隆,他更是視為己有的黨羽。只有老邁的索尼能在某種程度上製衡住鰲拜的膨脹野心。於是,當索尼去世後,鰲拜迫不及待地要擺脫其他大臣的掣肘,試圖一人獨大。

然而,他卻低估了年輕的康熙皇帝的政治智慧和決心。面對鰲拜愈發囂張的態度,康熙在孝莊太后的建議下,最終下定決心除掉這個日益強大的潛在威脅。鰲拜雖然功勳赫赫,但最終還是被長期的戒慎恐懼所吞噬,落得孤獨老死的悲慘下場。

這個事件折射出了什麼樣的社會困境和人性弱點呢?首先,它反映了封建社會中對權力的無休止追求。鰲拜本是一位忠良大臣,但最終卻被權力慾望所迷惑,甚至不惜犧牲手下親信來維護自己的地位。這說明,在權力的誘惑面前,即使是最忠誠的臣子也很難保持清醒的頭腦。

其次,這件事還揭示了君主專制體制下的內部矛盾。順治臨終時選擇由四位大臣共同輔政,原意是要相互制衡,避免權力過於集中。但最終卻演變成了一場無情的權力爭奪戰。這足以說明,在這種體制下,即便君主有再好的用意,也難以真正實現權力的平衡。

此外,這件事背後還折射出了一些文化因素的影響。在中國的傳統觀念中,忠誠和孝道是最高的道德標準。然而在現實政治中,往往不得不捨此而取。比如蘇克薩哈為了前程不惜出賣多爾袞,這顯然與忠誠這一觀念相悖。可見,古代社會中的理想主義與現實主義存在很大張力。

那麼,這件事對後世會有什麼影響呢?其一,它折射出了封建專制制度的弊端,為後來的改革鋪平了道路。鰲拜的悲劇性人生,無疑令人對這種制度產生深深的反思和質疑。

其二,這個事件也給我們留下了一些歷史教訓。權力的誘惑力是巨大的,即使是最忠臣也難免會被蠱惑。因此在現代社會中,我們必須建立健全的製衡機制,避免權力過於集中,以此防止類似的悲劇重演。

最後,這個案例也引發了我們對人性的思考。鰲拜從一位功勳卓著的大臣淪為獨斷專行的權臣,再到最終孤獨死在囚牢,其人生無疑富有悲劇色彩。這不禁讓我們思考,權力慾望究竟是人之本性,還是人性中的一種缺陷呢?又或者說,人性中善良和邪惡的成分到底如何平衡?這些都是值得我們深入思考的問題。