「東亞文化之都」是重要的國際性文化交流合作平台,創造「東亞文化之都」對推動城市文化建設、增強文化交流合作和促進世界文化多樣性發展都具有積極意義。濰坊歷史悠久,文化底蘊深厚,是山東唯一成功入選2023年「東亞文化之都」的候選城市。

為協助創造“東亞文化之都”,更好地展示諸城的歷史文化,提高諸城文化的影響力和傳播力,諸城市博物館依托豐富的館藏資源,推出“諸城市博物館線上展覽”欄目,以影片、圖片和文字結合的方式,向觀眾呈現珍貴的文化瑰寶。城內文化底蘊深厚,歷代名人輩出,有孔子的學生、女婿公冶長,《清明上河圖》的作者、宋代宮廷畫家張擇端,北宋金石學家趙明誠,清代宰相劉墉,《四庫全書》總編竇光鼐,中國共產黨的「一大」代表王盡美,現代文學家王統照、臧克家、王願堅等。今天向大家推薦《軍旅作家王願堅(上)》。

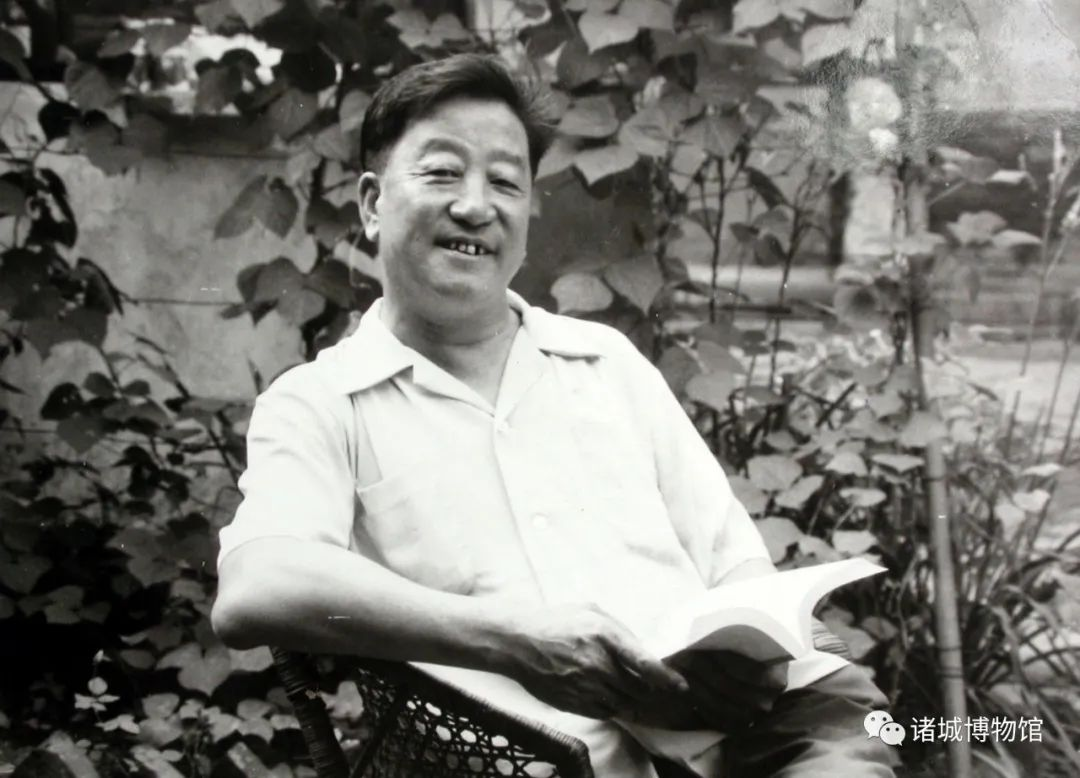

王願堅(1929——1991),諸城市相州七村人,著名軍旅作家。 1944年參加革命,曾在濱海幹部學校學習,後分配在華東野戰軍第三縱隊政治部文工團工作,先後任報社編輯、新華分社記者、編輯室副主任等職。 1947年加入中國共產黨。建國後,任《解放軍文藝》編輯,期間開始發表短篇小說,代表作有《黨費》、《糧食的故事》、《支隊政委》、《七根火柴》、《三人行》、《趕隊》、《普通勞工》、《媽媽》、《休息》、《早晨》、《征途》、《足跡》、《標準》、《路標》及電影文學劇本《閃閃的紅星》等。其中《足跡》曾獲全國優秀小說獎。 《黨費》入選中學語文課本。曾任華人作家協會理事,解放軍藝術學院藝術系(作家班)主任。

家鄉啟蒙

相州王氏是瑯琊王氏後裔,是諸城當地的名門望族。近代以來,王氏家族也湧現出許多有作為的愛國知識分子和革命志士。王願堅從小就生活在這樣一個革命大家庭裡,家庭的教育,家鄉的啟蒙,使王願堅走上了革命的道路。

民國時期的相州王氏是一個革命的大家庭。先後湧現王翔千(王願堅伯父)、王振千(王願堅父親)、王盡美、王統照、王辯(王翔千大女兒)、王樂平、王深林、王希堅(王翔千長子)、王懋堅(王願堅安)、王勉(王兄堅堅)、王敬願二姐)、王愈堅(王翔千次子)、王平權(王翔千小女兒)等一大批革命誌士。

1929年春,王願堅就是降生在這樣一個「忠厚傳家,詩書繼世」的文化底蘊深厚的沒落地主家庭裡,從小接受了良好的私塾教育,耳濡目染的得到先進的革命思想啟蒙。

投身革命

抗日戰爭爆發後,童年的王願堅在父親、伯父的影響下積極投身家鄉抗日救亡運動。 1944年7月,15歲的王願堅和堂弟王愈堅跟隨孫樸風到駐在山區的縣委參加了革命。不久,被送到山東軍區的駐地日照縣參加了八路軍。

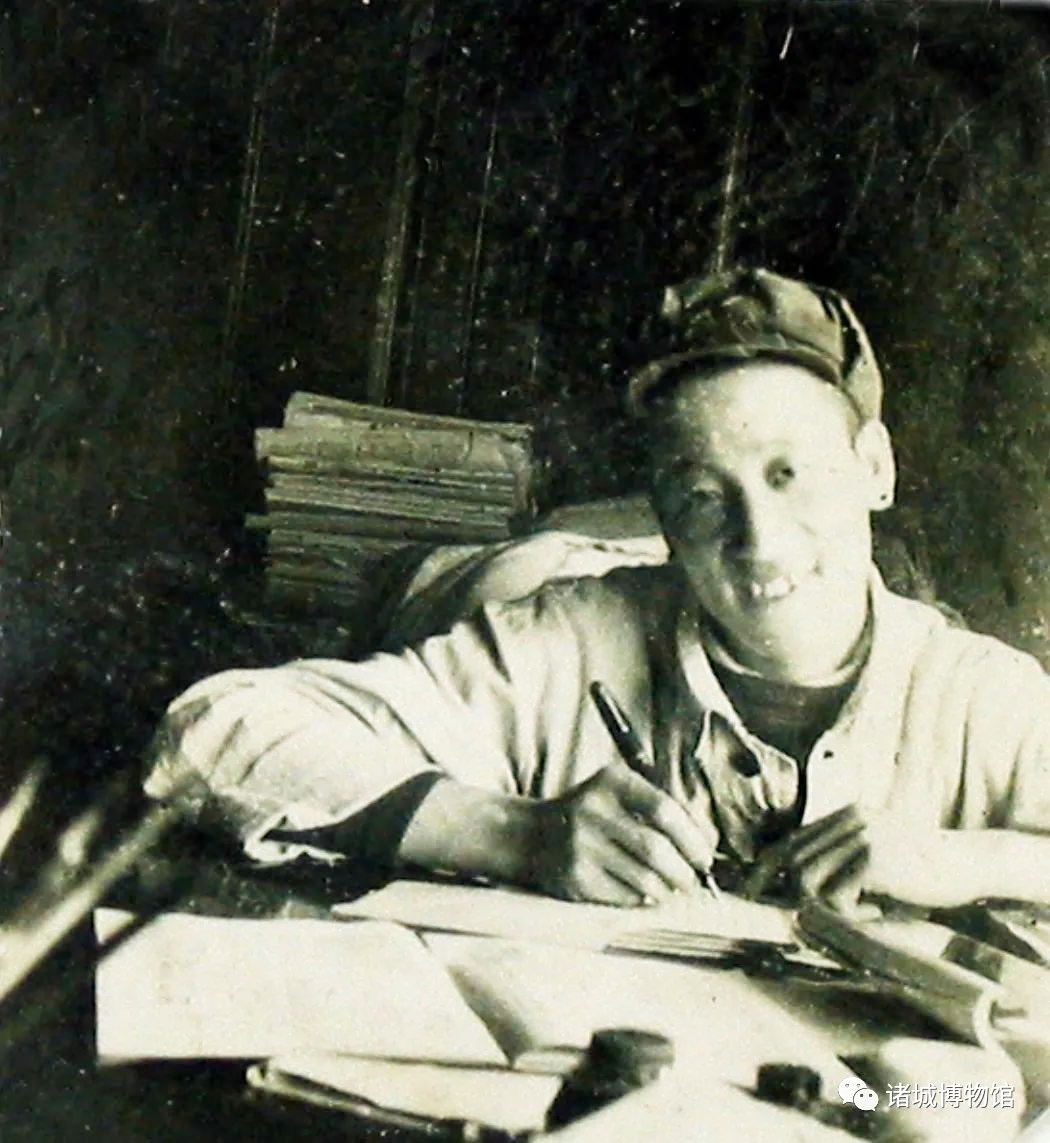

1944年,15歲的王願堅就被分到濱海中學。 1945年參加八路軍。因為文化程度高,字又寫得好,常被安排書寫大標語。閒暇給軍區報刊寫戰地報道,後來調到軍區報刊擔任編輯。

王願堅在濱海第三軍分區宣傳隊

1949年初,解放軍取得了三大戰役的勝利。渡江之後,王願堅所在部隊由第三野戰軍第三縱隊改編為22 軍。 1949年秋,舟山群島還未解放,第22軍為了更好地指揮渡海作戰,軍部和《麓水報》社遷往寧波東邊的小鎮-五鄉碶。 1950年元旦後,王願堅出任報社編輯室副主任。

王願堅在寧波五鄉碶《麓水報》社

1949年冬,王願堅在南京參加第三野戰軍新聞工作代表會議。 1947年加入中國共產黨,成為合格的軍人。

1950年,王願堅手持鋼槍,在司令部門前代哨兵站崗

紅色經典

1950年王願堅參與了紅軍的軍史編寫工作,讓他接觸到更多老一輩革命者,豐富了創作題材。

1950年王願堅赴南京採訪軍史途中

1950年10月,中國人民志願軍赴朝作戰,揭開了抗美援朝戰爭的序幕。王願堅在北韓做戰地採訪,親身感受了志願軍的艱苦生活和戰鬥精神。

1952 年,王願堅被調往解放軍總政治部文化部,擔任《解放軍文藝》雜誌社編輯。

1953年,王願堅迎來文學創作收穫期。這年秋天,王願堅去福建東山島採訪,寫成並發表了報告文學《東山島》。東山島之行讓王願堅掌握了大量鮮為人知的福建老根據地堅持鬥爭的可歌可泣的故事。不久就創作了小說《黨費》、《珍貴的紀念品》、《糧食的故事》等作品。 《黨費》是王願堅創作的第一本小說,後來被改編成家喻戶曉的電影《黨的女兒》和連環畫冊,並被收入中小學教材,廣為流傳。

1953年,王願堅在福建東山島與戰士在一起

1956年7月,為紀念建軍三十週年,中央軍委決定出版一部反映我軍三十年鬥爭歷史的大型回憶錄《星火燎原》,王願堅被選為編輯部成員。

1964 年,《星火燎原》編輯部第五集編輯小組成員(第二排左二為王願堅)

1974年,王願堅與陸柱國合作,將李心田的小說《閃閃的紅星》改編成同名電影文學劇本,電影獲全國少年兒童文藝創作二等獎。