前幾天剛交了黨費,忽然想起這篇來,故事非常簡短,卻感人至深。

《黨費》發表於1954年,是一部革命歷史小說,作者是王願堅,他1944年參加革命,1952年參加《革命回憶錄》的編撰工作,50年代代表作是《黨費》《七根火柴》《普通勞動者》等;粉碎「四人幫」之後發表小說《路標》《足跡》《標準》等;他也跟陸柱國合作刊登了電影劇本《閃閃的紅星》等。

作者沒有經歷過二次革命戰爭和紅軍長徵,但卻創作出了符合五六十年代時代要求的書寫紅軍和早期革命歷史題材的作品,所以他的作品在當代文學歷史敘述中佔有非常重要的地位。他的寫作風格較為平實、單純,具有濃厚的感染力。

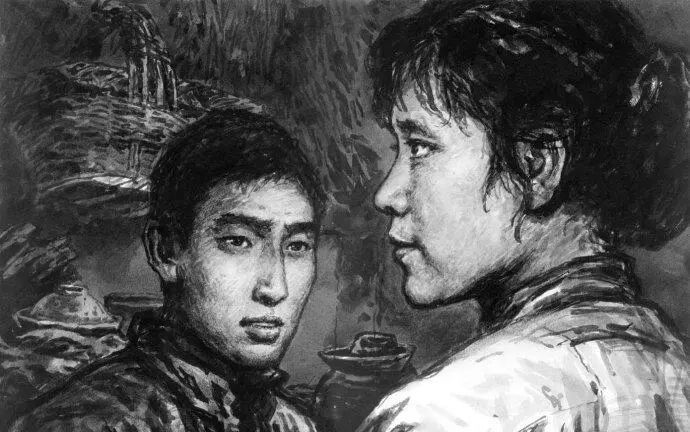

這個小短篇就具有這樣的特色。它講述了一位貧窮但積極的女性青年共產黨員,為給部隊湊些鹹菜補給作為特殊黨費、掩護同志最後英勇犧牲的故事。我讀這篇小說讀了幾遍,每回都是感動地落淚,這說明它的確能夠觸動我們的內心、並為我們打開世界的理想之窗。

這篇小說一開始讀起來會非常平凡,就像一個革命同志在寫回憶錄一樣,把早年印刻在心底的人和事如數家珍般訓娓道來。 這篇之所以讓人感動,是因為它用一種極其親切的語氣和質樸的語言,把一位對黨忠誠、擁有純粹赤子之心的共產黨員的精神風貌刻畫了出來。

故事的主角叫黃新。這個名字起得也非常有深意,我們都是炎黃子孫,共產黨員都是接受了新思想的有志青年,所以一下子這個共產黨員的精氣神就能從名字上看出三分,而且還是位英勇的女同志。

故事發生在1934年,那個時候的女性,特別是農村的女性,大多數處於蒙昧狀態,只有極少數能夠接受到新思想的感染,更別提,成為一名意志堅定的共產黨員了。所以這位黃新同志,是少數中的少數,也是共產黨員的典型模範代表。

我們很難想像一個堅強的婦女,把丈夫送去參加紅軍,自己一個人帶著孩子,家境清貧,一直處於國民黨的壓迫之下,過日子是怎樣的艱難。但黃新居然能夠在這樣艱苦的條件下,還能守護住心中的信仰。

唯有的兩塊錢,是丈夫參軍的時候留下的,她從不用於生活,結果要用那兩塊錢交黨費。自己和孩子的生活極度貧困,孩子妞兒連鹹菜都覺得是好東西,饞得不行,吃根醃豆角,她都要伸手把醃豆角再拿回來,而這些鹹菜的配置居然是為了交黨費。 黨費一般是有數目的,但黃新的最後一次黨費,是用生命捍衛的,她的黨費是心意,黨費有數,心意無價。

她不捨孩子,但更不捨的是黨組織,她最後一次回眸跟孩子說,「孩子,要好好聽媽媽的話啊!」我的天,每每看到這,我的眼淚都濕潤了眼眶。 這話一語雙關,既讓孩子聽她的話,更是讓孩子聽黨的話。 有句歌詞說「我把黨來比母親…」正是黃新心目中對黨有著的孩子對母親般的依戀吧!

這是最早期的共產黨人,這是最純粹的共產黨人,這是最合格的共產黨人,他們把家庭、金錢、事業和感情都獻給了鋼鐵般的信仰,這讓我們這些後來人永遠都在追趕望其項背的路上。

不過,反過來說,我沒有特別相信黃新是真實存在的人。

有很多問題讓人想不懂。

她參加革命的原因是什麼,她的丈夫居然是「自由戀愛」的?她為什麼要把自己的丈夫總去當紅軍?她平常的生活怎麼過?她如何能夠忍著餓、被凍,去為了理想送命?

她留給文中的「我」的印像是扁平的,是高大全的一面,是積極克服困難向黨靠攏的一面,但沒有她自己的個人生活的痕跡,她壯烈犧牲的時候,想的都是黨,都沒有流露出對孩子的太多的感情。當一個人把自己所有的一切都壓在了信仰上時,儘管她感人,可也有些臉譜工具化的意思。

想來想去,我得到了一個答案,黃新的塑造是我們後來人的理想形象,也更是當時那一代人的光輝榜樣。

儘管她不夠落地,但作為一個偉大的小人物,也能夠在想像的平行時空中,給我們提供源源不斷的精神力量。

所以,信仰值得我們用畢生的精力去追求。

{不}end{/不}

文|京華

圖|網絡

編輯|京華