「要是有堆火烤烤該多好啊!」他使勁絞著衣服,望著那順著褲腳流下的水滴想道。他也知道這是妄想──不但現在,就在他落後的前一天,他們連裡面已經因為沒有引火的東西而只好吃生乾糧了。可是他仍然下意識地把手插進褲子裡。突然,他的手觸到了一點黏黏的東西。他心裡一喜,連忙蹲下身,把口袋翻過來。果然,在口袋底部黏著一小撮青稞麵粉;麵粉被雨一泡,成了稀糊了。他小心翼翼地把這些稀糊刮下來,居然有雞蛋那麼大的一團。他吝惜地捏著這塊麵團,一會兒捏成長形,一會兒又捏成圓的,心裡不由得暗自慶幸:“幸虧昨天早晨我沒有發現它!”

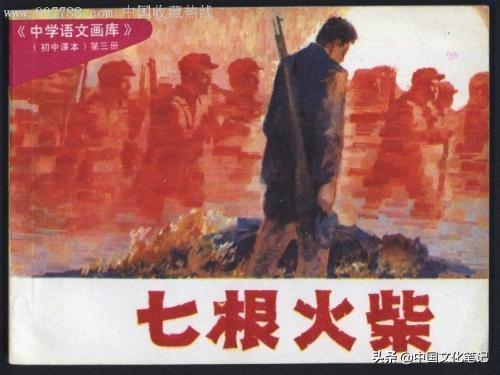

——王願堅《七根火柴》

他已經辭世整整三十年:1991年1月24日,62歲的作家王願堅離開這個他所愛的人間。

但我想,會有很多人跟我一樣,記得小學時候曾經學過的這篇課文《七根火柴》。

王願堅

(一)

田恆銘在《王願堅在安徽》中回憶了當年他第一次見到王願堅時的情形,當時王願堅42歲,已經是一位頗有名氣的作家:

1971年春上,一天下午有人敲門,接著口令詞:“報告,一師二團x營x連戰士王願堅前來報到!’’

這就是王願堅嗎?中等個頭,胖胖的,臉盤不大,有顆虎牙,軍帽後戴,帽沿朝上。只見他身背背包,背包外插著一雙解放鞋,左手拎著網袋,裡面臉盆放滿雜物,右手提一大捆書籍雜誌,全部家當在此。操著不很純正的國語,有時尾音出現山東腔。

1929年3月1日,王願堅出生於山東省諸城縣相州鎮七村,這是一個書香門第。馬新義在《「當代短篇小說之王」王願堅》一文中介紹說,王願堅的父親王振千「在中學擔任語文教師,書法和繪畫也有很高的造詣」。王願堅的伯父王翔千早年畢業於北京譯館,學德語,新中國成立後曾擔任山東省政協委員。王翔千之子、王願堅的堂哥王希堅也是一位作家,曾擔任山東省文聯副主席。他還有一位出生於1908年、素未謀面的堂哥王意堅(筆名姜貴)也是作家。

王願堅的童年正是家國危亡之時。受到父親王振千和伯父王翔千的影響,年紀還小的王願堅就積極投入革命。 1944年7月,15歲的王願堅被「貼郵票」寄走:

當時把戰士送到武裝郵政部,穿過封鎖線,投奔山東軍區,戲稱為「貼郵票寄去」。當年的願堅和一個弟弟,就是隨同武裝郵政一行九人,曉住夜行,翻山越野,穿過青紗帳,歷時五、六天,步行三百七十多華裡,才到達山東軍區的。 ——朱兵《欲窮千里目,更上一層樓—王願堅同志的創作之路》

1945年1月,王願堅成為八路軍的一員,之後他主要做宣傳工作。 1954年,王願堅開始寫短篇小說,當年寫出了他的代表作之一《黨費》,一舉成名:

她指了指那筐鹹菜,又說:“你可要想著把這些菜帶上山去,這是我們繳的黨費!”

這一年,王願堅不過26歲,四年以後,他寫出瞭如今許多70、80後耳熟能詳的那篇《七根火柴》。

《七根火柴》只有兩千字。 《黨費》已經很短了,《七根火柴》只有它的三分之一。這樣一篇小文章,發表後幾乎沒有引起什麼波瀾。直到三個月後,著名作家茅盾的評論文章《談最近的短篇小說》發表在《人民文學》上,其中談到了茹志鵑的《百合花》,也說起王願堅的《七根火柴》:

「也許作者不是有意識地要把那個無名的將要斷氣的戰士作為作品的主人公,然而在讀者的眼裡,無名戰士的形象卻比盧進勇的要大得多,而且鮮明得多;正是這個無名戰士的形象使得這篇作品發生感人的力量。

王願堅聲名鵲起。

他說起茅盾那篇文章:「他對那樣一篇不滿二千字的小說,竟用了四五百字去談論它,而且給了那麼熱情的稱道和鼓勵。我被深深地激動了。 」

(二)

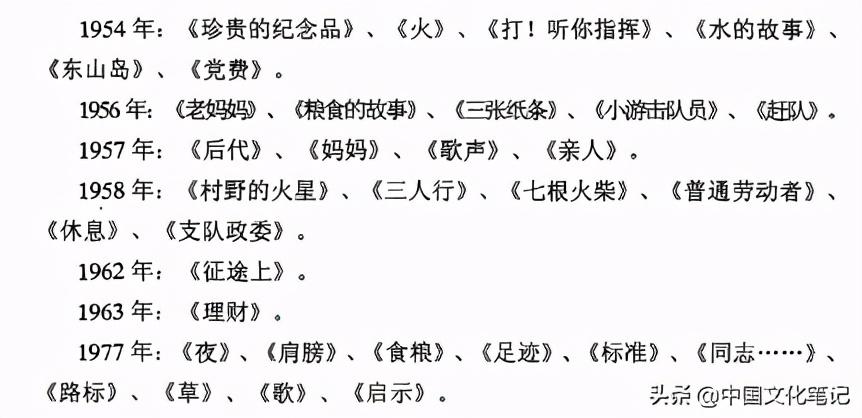

王願堅創作的作品數量不多,而且多為短篇小說:

王願堅的小說有一些突出的特徵:首先,因為親身經歷過革命,體會到戰爭的殘酷和勝利的喜悅,王願堅有強烈的使命感。他主動以抗日戰爭和解放戰爭為創作題材,展現對於國家走向、民族命運的關切。記錄戰爭、回顧革命、歌頌英雄、謳歌人民,這是他所有小說的共同基調。

他曾經說:「現在外國不少人在寫我們的長徵。在外國人的眼中,我是個'長徵專家',我有比別人得天獨厚的條件,我為什麼不寫?」堅定而強烈的國家認同與民族文化認同,這是王願堅在文學創作上最突出的特質。

其次,作為新中國成立後最早湧現的年輕作家之一,王願堅的「資歷」很淺,這使渴望展現英雄故事、家國情懷的他不得不走上一條特殊的道路:靠採訪和調查來累積寫作素材:

他接觸過十大元帥,訪問過一兩百名將軍和紅軍,大到戰役,小到戰鬥,記錄整理了第二次國內革命戰爭時期的史料,足有一兩千萬字。他把這批資料看得比自己生命還重要。 ——田恆銘《王願堅在安徽》

他透過轉述這些透過訪談獲得的故事,再融入自身的生活體驗,就能展現出自己原本不熟悉的戰爭生活。他的小說往往有其生活原型,例如《七根火柴》就是從一位老首長講述的長徵故事中衍生出來的,這使他的小說有一種獨特的「回憶錄」特徵。

這也出現了一個有趣的情況:那些他用第一人稱創作的小說,有許多發生在他的童年時代,比如《黨費》一開始就說:「每逢我領到了津貼費,拿出錢來繳黨費的時候,每逢我看著黨的小組長接過錢,在我的名字下面填上錢數的時候,我就不由得心裡一熱,想起了1934年的秋天。

再一次,正因為王願堅缺乏抗日戰爭、解放戰爭時期的親身經歷,他選擇了「以小見大」的構思方式。 他迴避了史詩般的大規模戰鬥場景,去生動地刻畫一根鹹菜、幾根火柴、一撮炒麵……而最崇高的精神,就在這些小小的物事裡。王願堅最著名的作品如《黨費》《七根火柴》《三人行》等等,選擇的都是微小到極點的側面,情節相當簡單樸實,但折射出的精神是崇高的,反映出的主題也是宏大的,正所謂「其稱名也小,其取類也大」。

王願堅的文字乾淨俐落,不動聲色——他很少用激昂的情緒去高呼、去吶喊,他並不明確表示出他的褒揚或抨擊,但他的態度又是鮮明的,那些平凡又堅毅的戰士、百姓們,他們對成功的期盼和對未來的信心融入了字裡行間:

盧進勇悄悄走到後衛連指導員的身邊。映著那閃閃跳動的火光,他用顫抖的手指打開了那個黨證,把其餘六根火柴一根根遞到指導員的手裡,同時,又以一種異樣的聲調在數著:

“一,二,三,四…”

(三)

王願堅創作的小說,在其創作技巧上還可以再討論,其表現手法有時粗糙,其構思偶爾不夠精妙,朱兵認為,王願堅的小說突出了情節,但沒有塑造出像阿Q、三仙姑、李雙雙那樣活生生的令人過目不忘的典型:“願堅同志在創作上的明顯弱點,是人物的共性大於個性”,這是一個比較客觀的評價。 。

但作為一個特別歷史階段的產物,王願堅的小說又正好反映出時代的脈動。王願堅和他的文字都沉浸在對新天新地的期盼之中,我們能夠感受到那個偉大的、火熱的年代,能夠體會到那種激情澎湃著的信仰的價值。

「焦乾的火柴、紅紅的火柴頭簇集在一起,正壓在那朱紅的印章中心,像一簇火焰在跳」。

這團火焰,也熊熊燃燒在王願堅心裡。他說:「我們今天走著的這條幸福的路,正是這些革命前輩們用生命和鮮血鋪成的,他們身上的那種崇高的思想品質,就是給我們這一代人最寶貴的精神財富。

1990年底,王願堅剛滿六十歲。對多數人來說,這還是一個精力旺盛、正出成果的時候,但王願堅已經病魔纏身。

1991年1月25日,王願堅在北京逝世。堂哥王希堅送來一首輓詩:“手足弟兄親,文壇同代人。華年驚慌失措,淚灑暮天雲。”

王願堅與妻子翁亞尼

2017年6月13日,《解放軍報》刊發了王願堅遺作《人民的乳汁》:「我想告訴他們,是莒南的山山水水,莒南可愛的人民,以及在那裡戰鬥的人民子弟兵,是他們用小米、高粱餵我大;是他們用全身心的愛,撫育我成長;是他們用智慧和真誠教導我,使我成了一名戰士,成了一名人民的宣傳員,成了一名能拿起筆來寫一點文學作品的文學工作者。

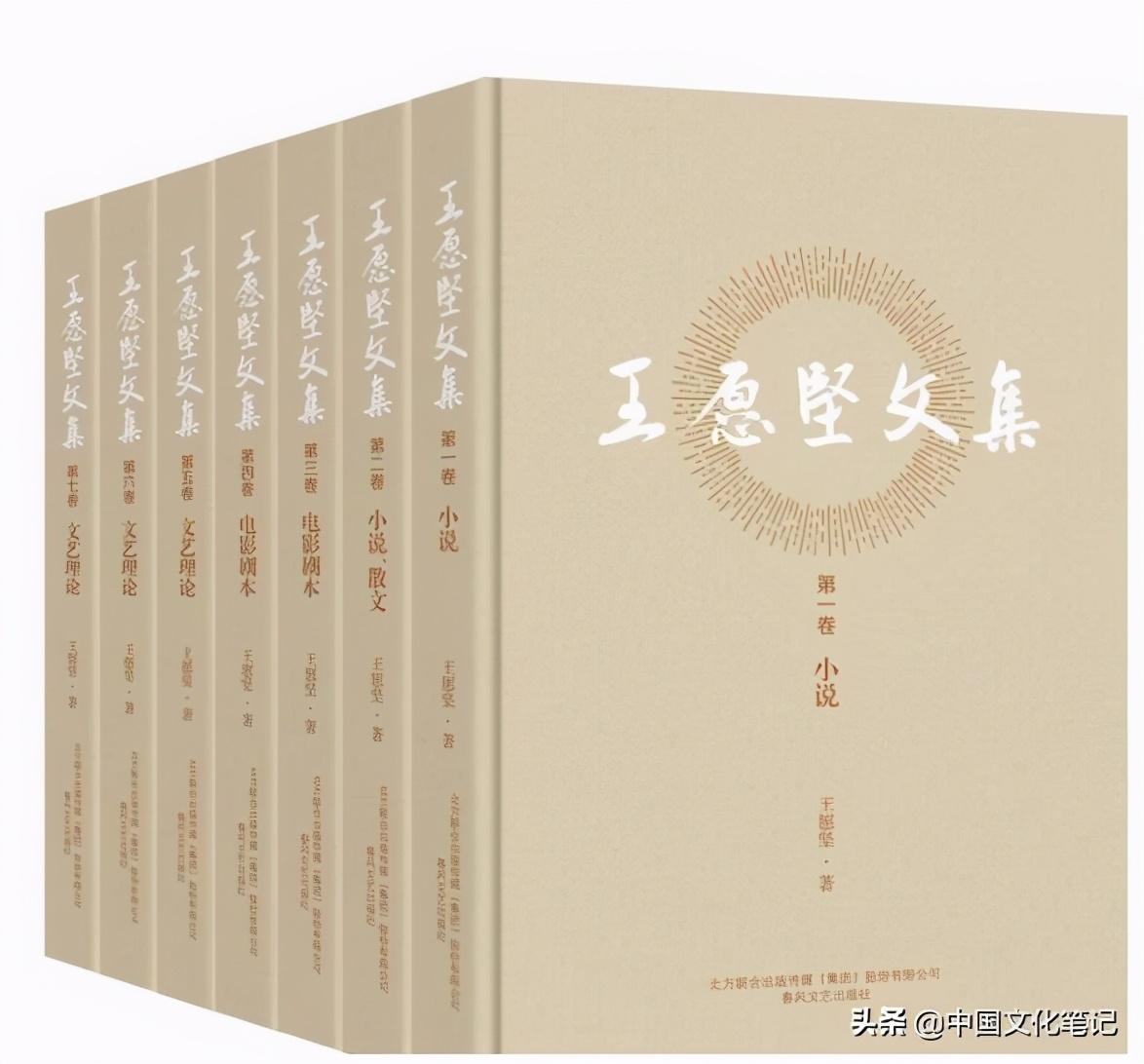

2018年,《王願堅文集》(七冊)由春風文藝出版社出版。 「《王願堅文集》文集的出版,是中國當代文學出版的重要收穫,也是中國愛國主義、英雄主義文學創作的經典之作。”

雄不死,他們只是換了一種方式活著。