文 | 陳漱渝(第九、十屆全國政協委員,北京魯迅博物館原副館長兼魯迅研究室主任)

在一般人印像中,許廣平是作為魯迅夫人存在的。有人曾將許廣平比喻為“月亮”,但許廣平這個“月亮”並不是完全依靠魯迅這個“太陽”發光。她是一個獨立的光體。所以我在文章一開始就要強調,許廣平是一位獨立的作家、社會運動家。

說許廣平是獨立的作家,有三卷本的《許廣平文集》為證。這套書在20年前由江蘇文藝出版社出版,一共有380萬字,其中有詩歌、雜文、散文、論文、回憶錄,共389篇,囊括了許廣平從1917年至1966年近半個世紀的作品。她應該還有一部分日記,只見引用,未見出版。 380萬字並不少。魯迅的創作(不含譯文、古籍整理)漢字用量也只有300萬字,所以說許廣平是一位獨立的作家並不是溢美之詞。許廣平回憶魯迅的文字更是傳世之作。只要魯迅研究這門學科還存在,許廣平的這些回憶錄都是魯迅研究的入門書。雖然不同人可以有不同評價,許廣平回憶錄本身也的確水平參差不齊,但她的魯迅夫人身份,決定了她的回憶錄無可取代。

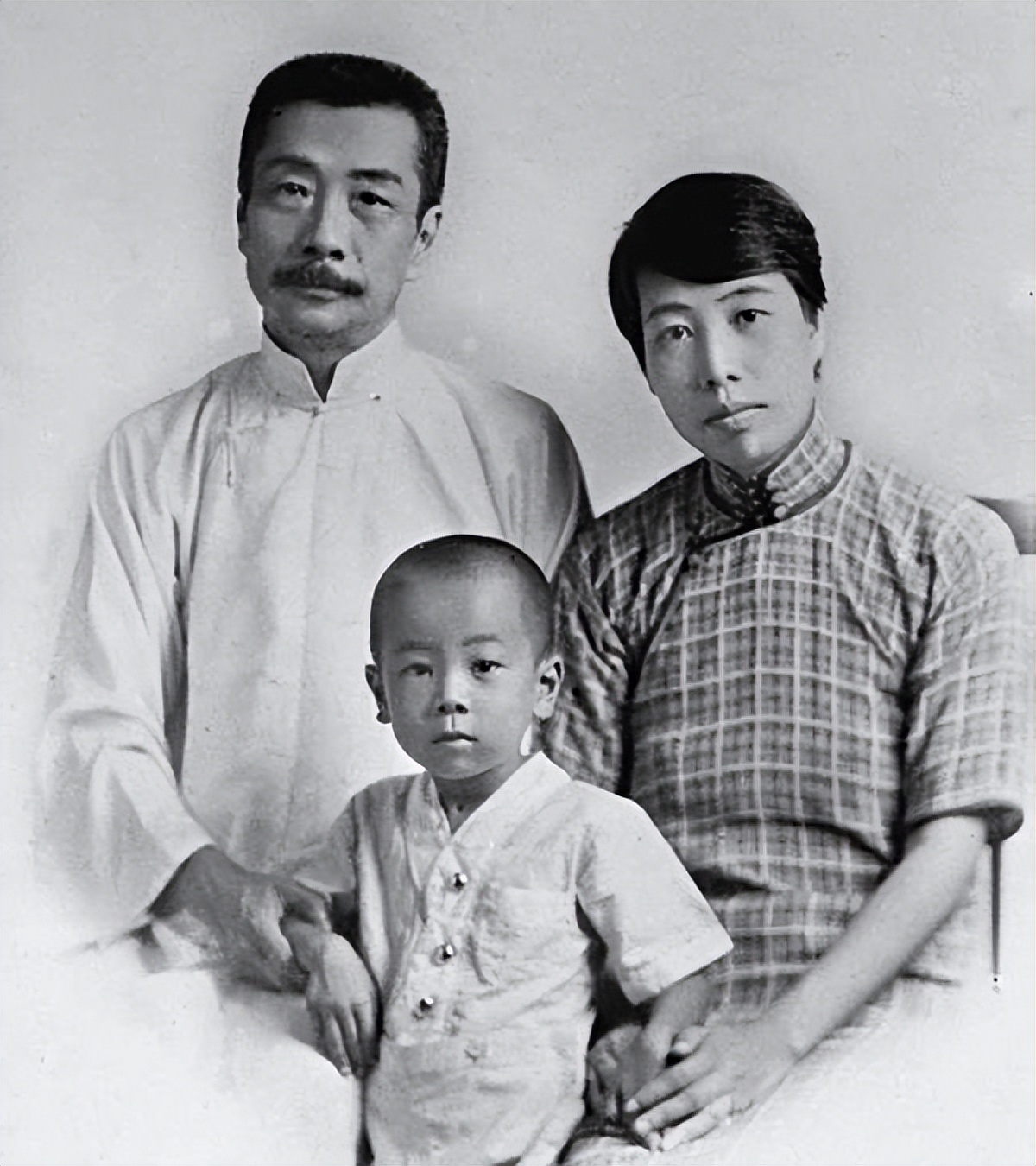

魯迅、許廣平與他們的兒子周海嬰

許廣平還是一位獨立的社會運動家。她學生時代是五四愛國運動的骨幹,魯迅跟她的感情也是在著名的「女師大風潮」中建立的。 1926年許廣平到廣東省第一女子師範學校擔任訓育主任之後,跟校內國民黨右派勢力進行了堅決鬥爭。抗日戰爭時期,許廣平成為華人婦女抗敵後援會的領導成員。抗日戰爭勝利之後,她又積極投入民主運動,成為中國民主促進會的元老。同時,她也被推舉為中國婦女聯誼會上海分會的負責人。

中華人民共和國成立之後,許廣平被任命為政務院副秘書長,還先後擔任全國婦聯副主席、全國人大常委會委員、全國政協常委會委員、民進中央副主席、中國文聯副主席。她擔任這些職務,不能說跟魯迅夫人的身份毫無關係,但同時也取決於她本人一生的鬥爭史。

高門巨族的叛逆者

許廣平,1898年2月12日出生於廣東。她原名許崇媊,在許家排「崇」字輩。許廣平不樂意帶「女」字的偏旁,父親就給她改名叫「廣平」。原因之一,是鴉片戰爭之後,西方列強入侵,廣東成為抗英鬥爭的前線陣地,改名「廣平」是希望廣東能夠太平。原因之二,是唐玄宗時有一個宰相叫宋廣平(宋璟),是歷史名人。許廣平自號“景宋”,因為她母親是澳門僑商的女兒,姓宋,許廣平以此表達對母親的景仰之情。

當魯迅評論女作家凌叔華的作品時,說她筆下的女性是「高門巨族的精魂」。我套用魯迅這句話加以改寫,稱許廣平為「高門巨族」的叛逆者。

為什麼要這樣說呢?首先解釋一下「高門巨族」。

許廣平出生在廣州高第街,這裡有一座聚族而居的大院,裡面居住的許姓親屬多達一二百人。許廣平的遠祖許拜庭是鹽號學徒出身,後來發家成為了廣東四大鹽商之一;曾祖父許祥光,在清道光二十九年(1849年)為反抗英國軍隊進駐廣州城,帶頭捐獻了六萬兩白銀購買武器糧餉,成為抗英愛國運動的領導者;祖父許應瑢曾任浙江補政使、浙江巡撫等要職,杭州岳墳附近還有他題寫的匾額;父親許炳橒,屬庶出,體弱,不善經營,在大家庭中處於被歧視的地位,跟魯迅的父親有些相似。

在許廣平的親屬中,魯迅提到或接觸過的有三位:第一位叫許應騤,許廣平的叔祖,曾任閩浙總督,著名的反對維新變法的頑固分子。魯迅在南京求學時,由於接觸新思潮,他的叔祖父週椒生就強迫他抄寫許應驃參奏康有為的奏摺。魯迅曾跟許廣平開玩笑,說他「從小就吃過你們許家的虧」。第二位叫許崇智,許廣平的堂兄,追隨孫中山參加“二次革命”,任福建討袁軍總司令。魯迅跟許廣平戀愛時,他擔任過廣東省政府主席。第三位叫許月平,許廣平的妹妹,曾協助魯迅在廣州開設北新書屋。

說許廣平是高門巨族的叛逆者,主要表現在三個方面:一是讀書,二是放足,三是抗婚。

按廣東舊俗,“女子無才便是德”,女孩學點刺繡,多少識幾個字,能寫封家書,就足夠了。但許廣平卻跟家裡的男孩一起讀書,不但用廣東話讀,學習北方官話;不但讀四書五經,也讀課外書,甚至到圖書館讀新書。這在守舊的大家庭無疑是一種叛逆行為。

許廣平有三個哥哥、兩個姐姐,其中一位姐姐外號叫“玉觀音”,腳裹得很小,到書房讀書全靠老媽子背著,結果9歲就夭折了。許廣平8歲那年,媽媽先用幾口針為她穿耳,接著就是纏足。許廣平用大哭大鬧的方式反抗。許廣平的媽媽就是小腳,剛結婚時繡鞋可以立在醬油碟子裡。但是,當許廣平誕生時,康有為、梁啟超已經倡導維新變法,其中就包含了“戒纏足”,而且出現了戒纏足會這一類民間團體。許廣平的父親比較開明,支持她反抗纏足,還對她媽媽說:「你是胖人小腳,走路要靠兩個丫頭攙扶,女兒將來若嫁了鄉下人,纏了雙足豈不受苦。」後來父親把許廣平抱到祖母那裡,替她解開纏腳布,終於逃過了這一劫。

1927 年10 月4 日攝於上海。前排左起:周建人、許廣平、魯迅;後排左起:孫福熙、林語堂、孫伏園

許廣平的父親在纏足問題上比較開明,但在兒女婚姻問題上仍恪守「父母之命,媒妁之言」的古訓。最不該有的是,許廣平剛出生三天,父親喝醉了酒,竟在頭腦發昏時把她許配給了一個劣紳的兒子馬天星。那家人在鄉間為非作歹,口碑極壞,事後許廣平的父親雖然內心反悔,但仍收下了馬家的聘禮。許廣平懂事之後,從家中一個老僕人口中得知此事,內心受到極大摧殘,想拼死反抗,後來知道拼死不能解決問題,女性只有具備獨立工作能力,人格才能隨之獨立。 1917年,父親過世,許廣平投靠在天津的姑媽,在天津直隸第一女子師範學校求學,第二年獲得了公費資格。後來馬家催婚,在二哥的幫助下,許廣平於1921年徹底解除了婚約。

由此可知,許廣平是一位叛逆的新女性。反抗舊禮教、反抗舊社會,這就是她跟魯迅結合的思想基礎,也是她鬥爭精神的一個面向。

魯迅相濡以沫的伴侶

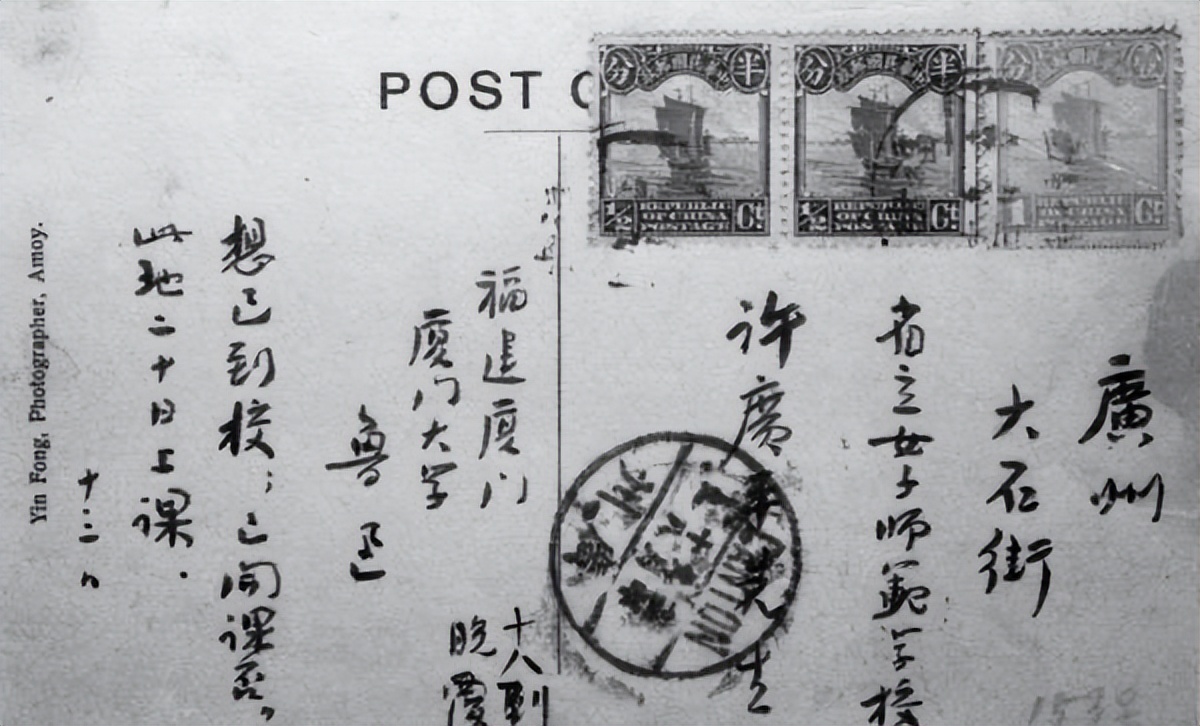

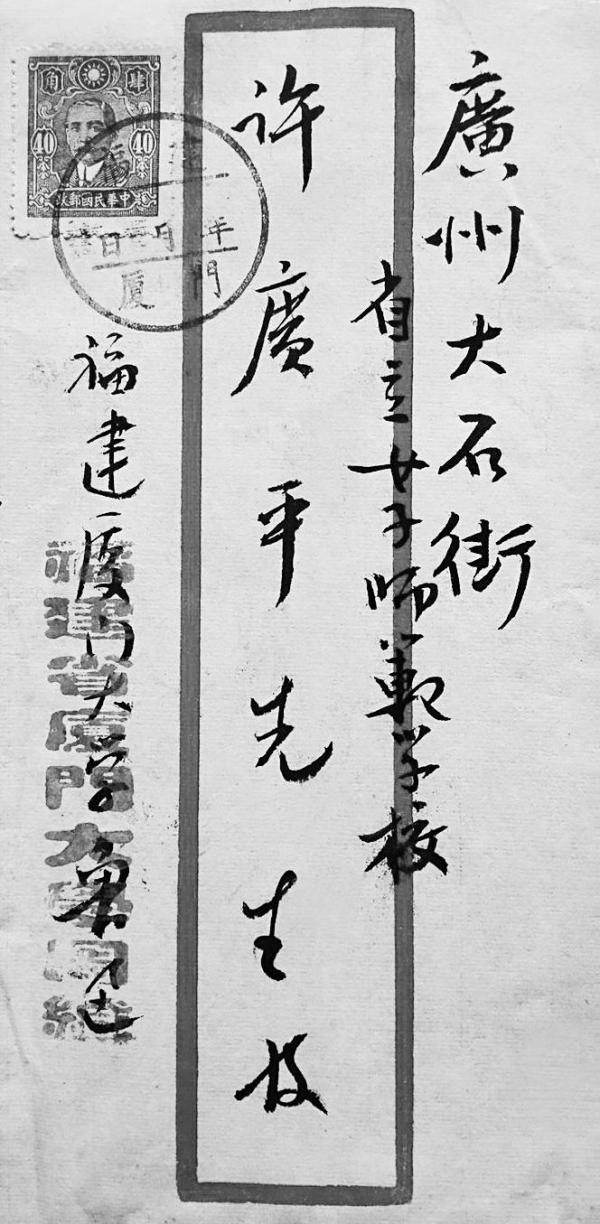

1923年,許廣平結識了魯迅。 1925年,兩人開始鴻雁傳書,接著暗生情意。 1933年4月,魯迅將自己與許廣平1925年至1929年間的通信共135封結集出版,取名為《兩地書》。身為學生和尋路者,許廣平向魯迅詢問人生經驗和寫作經驗,魯迅的回答不僅對許廣平有指導意義,對讀者也有普遍的指導意義。因此,早有研究者指出,《兩地書》不能僅僅當成情書來讀,而應該視為一本嚴肅的社會評論集。但這也的確是名副其實的情書。例如,1926年9月30日魯迅致許廣平信寫道:“聽講的學生倒多起來了,大概有許多別科的。女生共五人。我決定目不邪視,而且將來永遠如此。”許廣平10月14日晚間複信說:「『邪視』有什麼要緊,慣常倒不是'邪視',我想,許是冷不提防的一瞪罷!之念,你何妨體驗一下?

魯迅寄給許廣平的明信片

1929年5月17日許廣平致魯迅信中,頗為體諒魯迅旅途的辛苦,用她的「魄力」來抵抗分別期間的無盡思念;將自己的飲食起居一一敘述,務求其詳,瑣碎到剝瓜子、看小說、睡午覺、訪問鄰居……對於寄信的情況,許廣平有一段極為生動的描寫:「我寄你的信,總要送往郵局,不喜歡放在街邊的綠色郵筒中,我總疑心那裡會慢一點。然而也不喜歡託人帶出去,我就將信藏在衣袋內,說是散步,慢慢的走出去,明知道這絕不是什麼秘密事,但自然而然的好像覺得含有什麼秘密性似的。郵局門口,又不願投入掛在門外的方木箱,必定走進裡面,放在櫃檯下面的信箱裡才罷。會詬異?的神經,就讓他胡思亂想罷。魯迅給許廣平寫信則更用心,不僅詳細報告自己的日常生活和社交活動,連信箋也精挑細選。例如,1929年5月13日魯迅給許廣平信的信箋上就印了三個通紅的枇杷,並一首詩:「無憂扇底墜金丸,一味瓊瑤沁齒寒。黃珍似梅甜似橘,北人曾作荔枝看。另一七絕是:「並頭曾憶睡香波,老去同心住翠窠。甘苦個中儂自解,西湖風月味還多。」這同甘共苦的並蒂蓮,正是魯迅和許廣平以沫相濡的象徵。當魯迅於1929年跟許廣平通信時,他們已經相戀四年、同居兩年,但仍保持了初戀時的激情,每次收到對方的信都有「喜出望外」之感,這並不是一般夫婦都能做到的。

魯迅寫給許廣平的信札

魯迅與許廣平共同生活的十年是相濡以沫的十年。這段時期,魯迅居無定所,許廣平也跟著一同輾轉流離失所。十年間,許廣平所作出的最大貢獻就是犧牲自我,甘當無名英雄,無微不至地照顧好魯迅的餐飲起居。魯迅常對朋友說:「現在換衣服也不曉得向什麼地方拿了。」貌似抱怨,實為感激誇贊。此外,許廣平還幫魯迅謄抄稿件、校對文稿。魯迅生平最後十年的創作數量超過了先前的20年,顯然離不開許廣平這位幕後的無名英雄。

魯迅過世之後,除了培養獨子海嬰之外,照顧魯迅母親和原配朱安的職責也落到了許廣平肩上。 1938年10月,許廣平曾在《文藝》半月刊二卷二期發表《紀念還不是時候》一文,向九泉之下的魯迅訴說自己的艱難處境:「你曾說過:『我有一個擔挑,一邊是老母,一邊是稚子。 '自你死後,不自量力然而也逼於無奈的我,硬擔起來了。言。 」

的確,在魯迅過世之後,許廣平撫孤成年非常不易。海嬰自幼多病,動不動就咳嗽氣喘,只能長期休學在家靜養。在他身上,許廣平傾注了全部母愛,耗費了大量心血:每天量體溫,每週稱體重,每月照X光。從1938年5月起,每週帶他去醫院注射三次。

魯迅過世之後,在悲愴的心境中,母親仍不忘撫慰遠在上海的媳婦。她在給許廣平的信中多次滿懷感念之情地寫道:「你因佩服豫才,從以終身。現在豫才蓋棺論定,深得各國文人推崇,你能識英雄於草昧也不失為巾幗丈夫。樣一位能幹而賢慧的人,我更要痛苦呢。將你看作自己的女兒一樣。

對於魯迅原配夫人朱安的生活,許廣平也竭力維持。她寫信給朱安說:「你的生活為難我們是知道,而且,只要籌得到,有方法匯寄,總想盡辦法的。以前知道寄款不易,在勝利前先託人帶上巨款,也是此意。不肯隨便亦然。仿梁任公辦法放圖書館內,我們不贊成的。她臨終前一週(1947年6月23日)致函許廣平說:「我的病恐怕好是不容易的事…您對我的關照我終生難忘。您一個人要擔負兩方面的費用,又值現在生活高漲的時候,是很為難的。的記者說:「周先生對我並不算壞,彼此間並沒有爭吵,各有各的人生……許先生待我極好。她懂我的想法。她肯維持我,不斷寄錢。物價飛漲,自然是不夠的,我只有更苦一點自己。逝世前,她將麻料裡子一塊、藍綢褲料一塊送給許廣平以作紀念。

對抗日寇的女戰士

1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,對英、美不宣而戰,日本軍隊迅速進駐了租界,上海全面淪陷。 12月15日晨5時,十餘名日本憲兵隊的便衣和若干舊法租界巡捕房直轄人員,衝進許廣平霞飛路寓所開始搜查,前後長達兩小時之久。晨7時,敵人把許廣平押上一輛無篷的空貨車,還抄走了兩大包東西,裡面除了《魯迅日記》手稿之外,還有一部《魯迅三十年集》,魯迅、許廣平和魯迅先生紀念委員會的十餘枚圖章,以及《上海婦女》等書刊,就連海嬰一本簡陋的集郵簿也沒有倖免於難——因為裡面蒐集了各國郵票(發還時有一些蘇、英、法等國的稀有郵票被敵人撕了)。

開到日本憲兵總部後,許廣平填了張表格,交出手套、手錶、隨身帶的100多塊錢,最後連褲帶也給收繳了。上午9時許,一個滿臉橫肉的叫奧谷的曹長開始對她進行審訊,一直持續到晚9時。

關押許廣平的是五號囚室,裡面只有上海普通客堂間一般大,但關押著四十六七個囚徒,男女混雜,像沙丁魚一樣並排躺在地板也是鋪板上。囚室北面是廁所,南面躺著一個遍體水腫、膿血直流的垂死犯人。許廣平擠在西面四五個女囚徒之間,左面傳來茅廁的臭味,右面傳來膿血的臭味,這本身就是一種難熬的苦刑。清晨4時起床後,犯人集體圍著兩個裝醬油的舊木桶洗漱。吃飯用的是钚的筷子和脫了瓷的洋瓷碗,吃的是米麥混合物,冷冰冰的。改善伙食的時候,偶爾也吃些魚肉,不過魚的腸肚都沒有清除,放在飯上腥臭撲鼻;肉是死軍馬肉,黑而且硬,每人只能分到兩小塊。一個20多歲的中國士兵向許廣平介紹對付敵人的經驗:“最要緊的是前後口供一致。實在應付不了的時候,就是哭哭啼啼或誇大些痛苦也不要緊,像你們女人最好應付。”

許廣平被捕的頭四天,敵人輪番施展了「欺騙、嚇樂、哄騙、誘」種種手法,毫無效果。第五天,「橫肉」開始動武了。受刑之後,許廣平兩眼腫得像青紫色的核桃,被馬靴踢過的大腿結成硬塊淤血,身上留下了道道鞭痕。敵人瘋狂跳踉,使許廣平知道了她被捕的真實原因:原來是要透過她追查抗日知識分子和出版家的線索。許廣平跟進步文化界的廣泛聯繫和她不堪刑辱的體質,使敵人把她當成了理想的突破口(翻譯偷偷對許廣平說,只要她能提供上海進步文化人的情況,就可以被釋放)。然而,即使在受刑最苦的時候,許廣平始終恪守著「犧牲自己,保全別人;犧牲個人,保存團體」的信念。

第十天的夜裡,許廣平被轉押到一號囚室。 「橫肉」問得越來越廣泛、越來越仔細。每一本作者簽名贈送的書,他都一定要追問作者的狀況、跟作者認識的過程、作者當時的住址,等等。如果有一位作者贈送了兩本書,他就要追問哪本書送在前、哪本書送在後。如果許廣平的回答和書的出版年月不符,就會成為莫大的把柄。這樣,許廣平便需要對每本書預先編造一套應付之詞,而且要經得起敵人反覆盤問。不然,稍有漏洞,前面的口供就會被全盤推翻。這樣,每問一本書就如同過一關。為了有效地跟敵人鬥智,許廣平吸取了那位中國士兵的經驗:「最要緊的是前後口供一致。」在受刑後頭昏腦漲的情況下,許廣平每天晚上仍堅持將白天的口供重溫一次,把它背得滾瓜爛熟,即使敵人突然發問,她也能做到應付裕如,不露破綻。

到12月30日,「橫肉」見實在問不出任何結果,便拿出一張紙、一支筆,叫許廣平寫下被捕後的「感想」。許廣平只在紙上寫了這樣的話:「我從來沒有做壞事,只望快快恢復自由,使得我可以好好去照顧孩子。」1942年2月27日,許廣平被帶出了囚室,發還了帶來的物品和抄走的兩包東西,而後跟七個男難友一道駛到了「調查統計局駐滬辦事處」。一個小個子的負責人問許廣平:「你有沒有熟識的店舖可以作保?」她想,中國店鋪不適宜給這種地方作保,於是說:「我在上海這些年,最熟的是內山完造先生,他作保可以嗎? ,你再想想看。 」「小個子」沒有法,只好允許她跟內山書店通了電話。當晚,「小個子」又把她帶進一間房,裡面有七、八個人。他們叫許廣平寫下被捕經過,她擔心敵人會改成服罪自白之類的東西發表出來,那後果將不堪設想,因此斬釘截鐵地回答:“我什麼東西也不想寫。”

2月28日,內山完造先生和內山書店的中國店員王寶良為許廣平辦理了保釋手續。 3月1日下午,被關了76天的許廣平終於恢復了自由。

1948 年,許廣平(中)與侯外廬(右)、郭沫若(左) 在「華中輪」上

四年後,許廣平將她監獄中的這段經歷寫成了《遭難前後》一書。鄭振鐸在書中《序言》中說:「她以超人的力量,偉大的犧牲的精神,拼著一己的生命,來衛護著無數的朋友們的。這是一位先驅者的大無畏的表現!這是中華兒女們的最聖潔的精神的實型! 她在抗戰初期的時候,曾盡了說不盡的力量,加入了好些重要的團體,其中之一是復社,還有一個是上海人民團體的聯合的救亡組織。很多,全靠了她的勇氣和犧牲,得以保全著。

魯迅事業的傳承人

毋庸置疑,魯迅的事業是永垂不朽的。作為魯迅的夫人,許廣平也在魯迅的事業中獲得了永生。許廣平說,對於魯迅著作,她有許多異乎一般讀者的感情。她跟魯迅共同生活之後,魯迅每一種譯著的出版,往往由魯迅跟她共同校對,有些作品則是他們共同完成的。

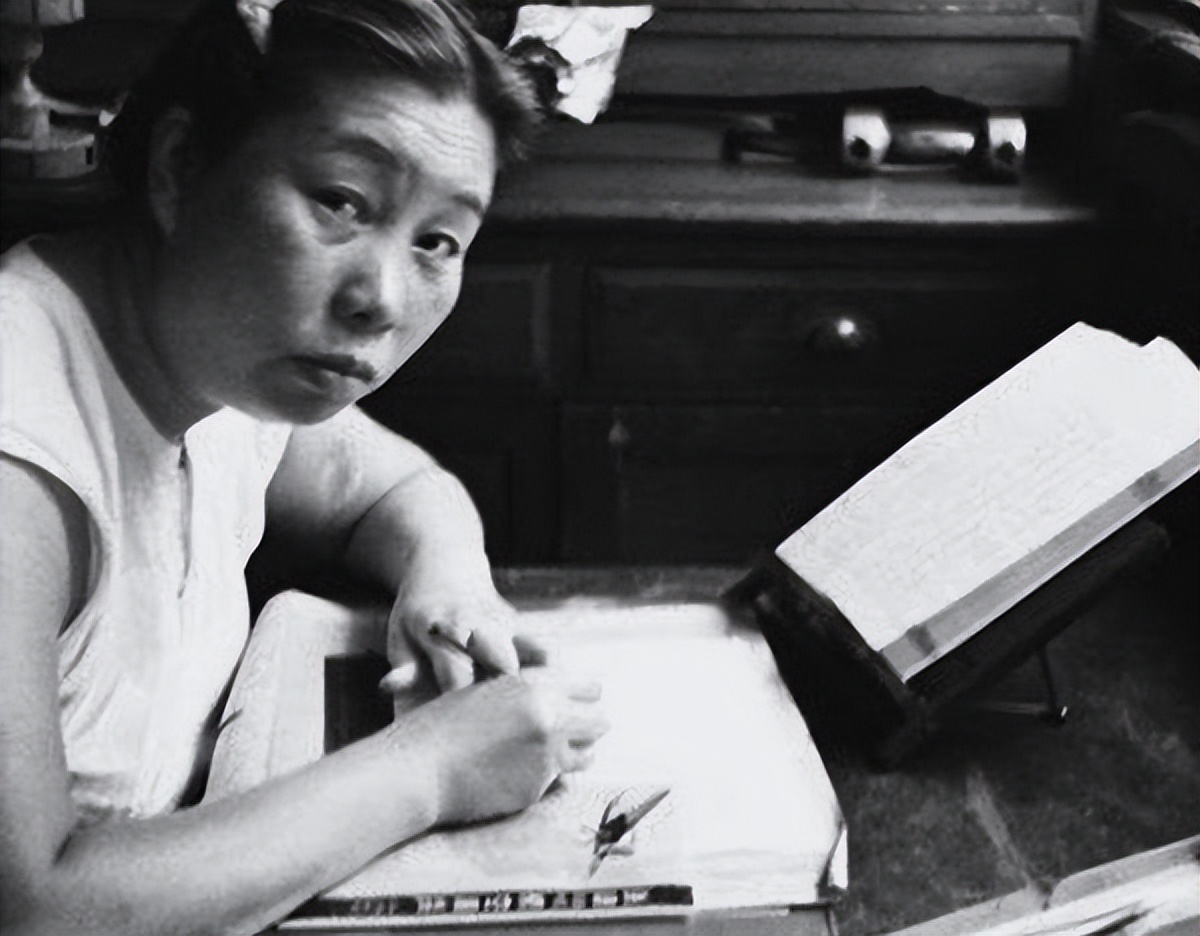

在許廣平參與編輯的魯迅著作中,最重要的無疑是1938年出版的《魯迅全集》。這本書600餘萬字,囊括了魯迅的著作和譯文,是我國現代出版史上規模最大的「現代中國社會百科全書」。周海嬰先生曾回憶了第一部《魯迅全集》的誕生過程。他說,當時全集的編校工作在許廣平霞飛坊64號寓所的客堂和亭子間進行。協助編校的人很多,空間狹小,因此桌椅相接。如要出進,旁邊的人需要起立挪位。中午吃的是包飯,甚至吃的是路邊攤。

魯迅著作中有一個特殊部分,就是書信。魯迅書信散存在收信人手中,由於各種原因,大部分未能妥存。因此,徵集魯迅書信就成為保存魯迅文化遺產的重要任務。魯迅過世不久,許廣平就登報徵集魯迅書信,最後以一人之力徵集到860多封,計通信者70餘位。由於不少人希望許廣平閱後能退還原件,而限於當時的條件又無法一一拍照或複印,許廣平只好選擇了在楊霽雲先生幫助下複寫抄存的辦法。由於抄寫一次要力透五層紙,以致抄寫者的右手中指很快就磨出了硬繭。魯迅一生給親友的信估計有6000多封,但至今蒐集出版的只有1333封,許廣平當年一人能徵集到那麼多,後來捐贈魯迅博物館的竟至982封,可見是很不容易的。

許廣平在耆寫魯迅日記(1943 年11 月攝於上海)

魯迅的文化遺產中還有一個重要部分,那就是日記。魯迅過世之後,為妥善保存他的日記,許廣平先存在銀行保險箱內,後想抄出一個副本保存,便臨時取回家。不料日本憲兵隊作為許廣平的「罪證」帶走,待她獲釋退還查搜之物時,一清點才發現失去了1922年的日記。幸虧魯迅友人許壽裳抄錄了若干條,現在已附錄在《魯迅全集》中。

1937年10月出版《魯迅先生紀念集》,需收錄一篇《魯迅年譜》,由許壽裳、周作人、許廣平共同完成。許廣平在編撰過程中展現了高度求實的精神。例如,許壽裳所寫的1927年10月條目,原文是“與番禺許廣平女士以愛情相結合,成為伴侶”,許廣平改成了“與許廣平同居”這六個簡明的字。許廣平感激許壽裳的好意,但她認為這些修飾語都是不必要的。她說:「關於我和魯迅先生的關係,我們以為兩性生活,是除了當事人之外,沒有任何方面可以束縛,而彼此間在情投意合,以同志一樣對待,相親相敬,互相信任,就不必有任何的俗套。一切的舊禮教都要打破嗎?的必要,那麼馬上各走各的路…”