文|33號調查員

編輯|33號調查員

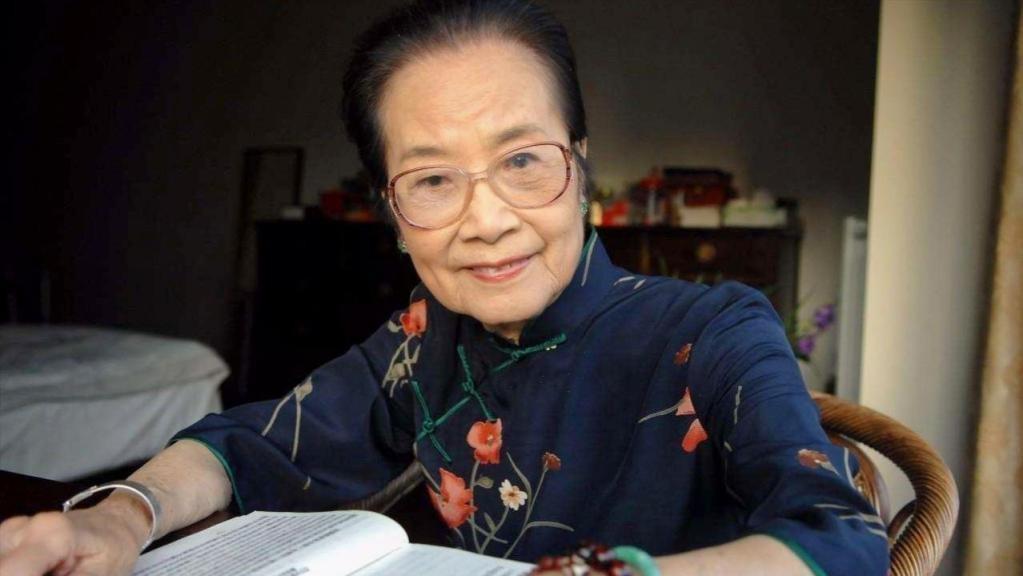

2007年,93歲的葉曼老人家這樣講:「世界上只有兩種人非常聰明,這兩種人過去都被認為很不幸,一個是猶太人,一個是中國人。只要給中國人和平與安定,最晚到2020年,中國一定強!

如今的祖國蒸蒸日上,這個預言成為了現實。 那麼葉曼到底是何等人物?

1914年,葉曼原名劉世綸,出生於北京的一戶人家,祖籍湖南。

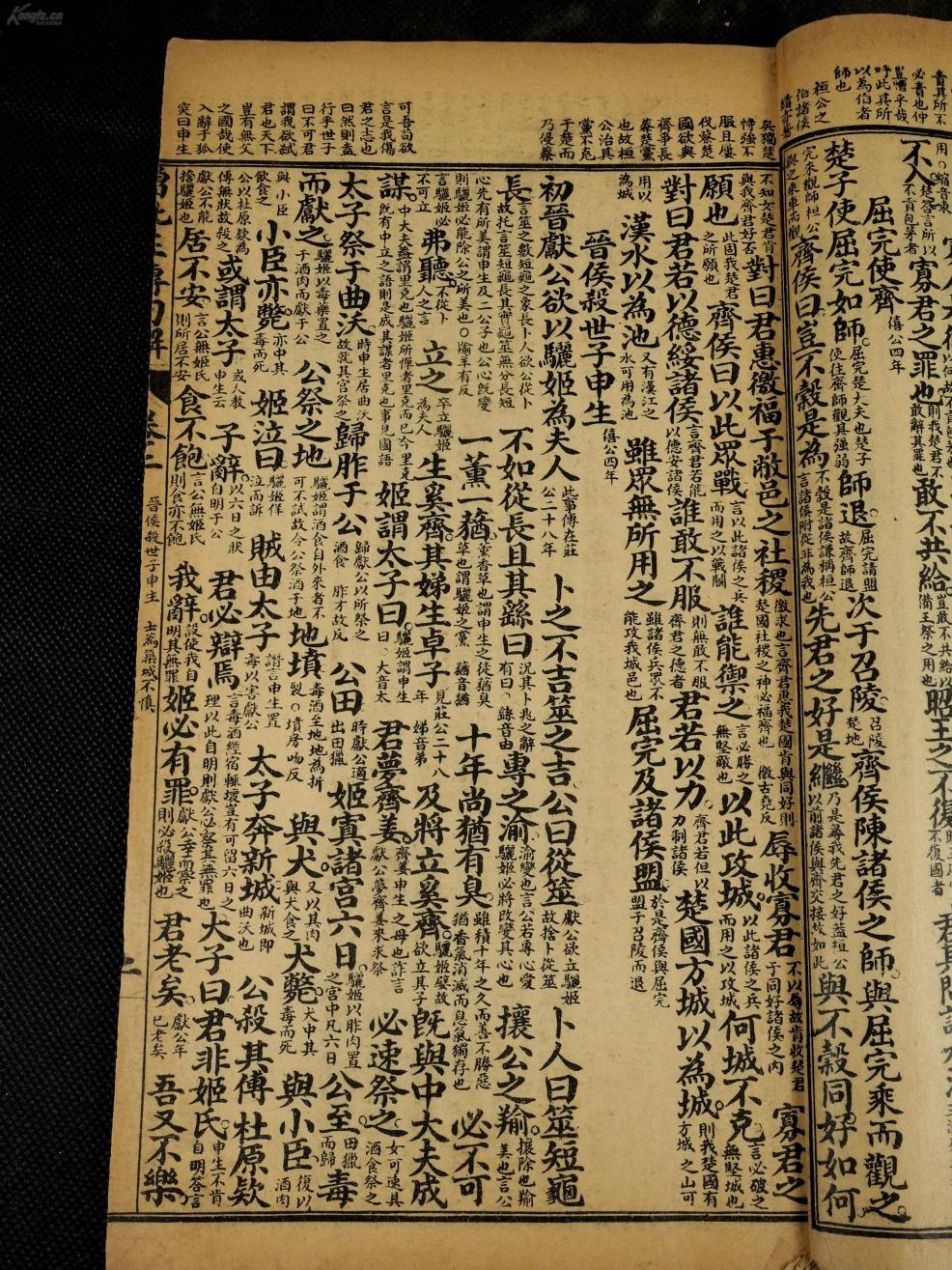

因為家裡有5個兄弟,就葉曼這麼女孩,所以從小家裡就對他非常寵愛。父親還在葉曼很小的時候請了老先生教她學習《左傳》,並且讓她一直在家裡跟著先生學到了10歲。

後來葉曼也順利上了國中,雖然當時實現了男女同校,但還是分班上課。 女生只有一班,分界也極為嚴重,男女之間都無法溝通。

葉曼是班上的班長,還是學生會的會長,因此在學校非常出名,如此優秀的女孩,誰能不愛呢?

但她也因此招來不幸。

雖然男女同學不能打交道,但私底下給葉曼寫信的男同學不計其數,甚至在上下學的路上,後邊就有很多騎著自行車的男同學跟著{ /b}。

沒多久,這件事就被學校的訓育處發現了。

訓育處以「性欠沈實」為由,說葉曼不夠沉穩踏實,給她記了個特別懲戒。並且告誡她如果再來一個小過就會被開除。

葉曼因此在家裡哭著對父親說:「讓我轉學吧」,可父親藉此給了她一次深刻的教育。

父親的回答是:「絕對不可以,你現在還小…社會上有很多不公平的事情…對自己沒做過的事情認錯,屈服於別人。」葉曼又回到學校繼續學習。

沒想到,上學期受到特別懲戒,下學期就被評為了優等生。 這讓葉曼再次品味了父親的那番話。最後葉曼以最高成績從國中畢業。

父親對葉曼的諦諦教導不僅改變了她的學生時代,更影響了他的一生。

1935年,葉曼高考時以國文第一的成績,成功考上北京師範大學。但當初滿懷壯志的葉曼想考清華大學,卻因為數學而失之交臂。

不過有道是“失之東隅收之桑榆”,人生的得失也不是一時半刻的。雖然未能如願進入清華,葉曼卻收穫另一番「機緣」。

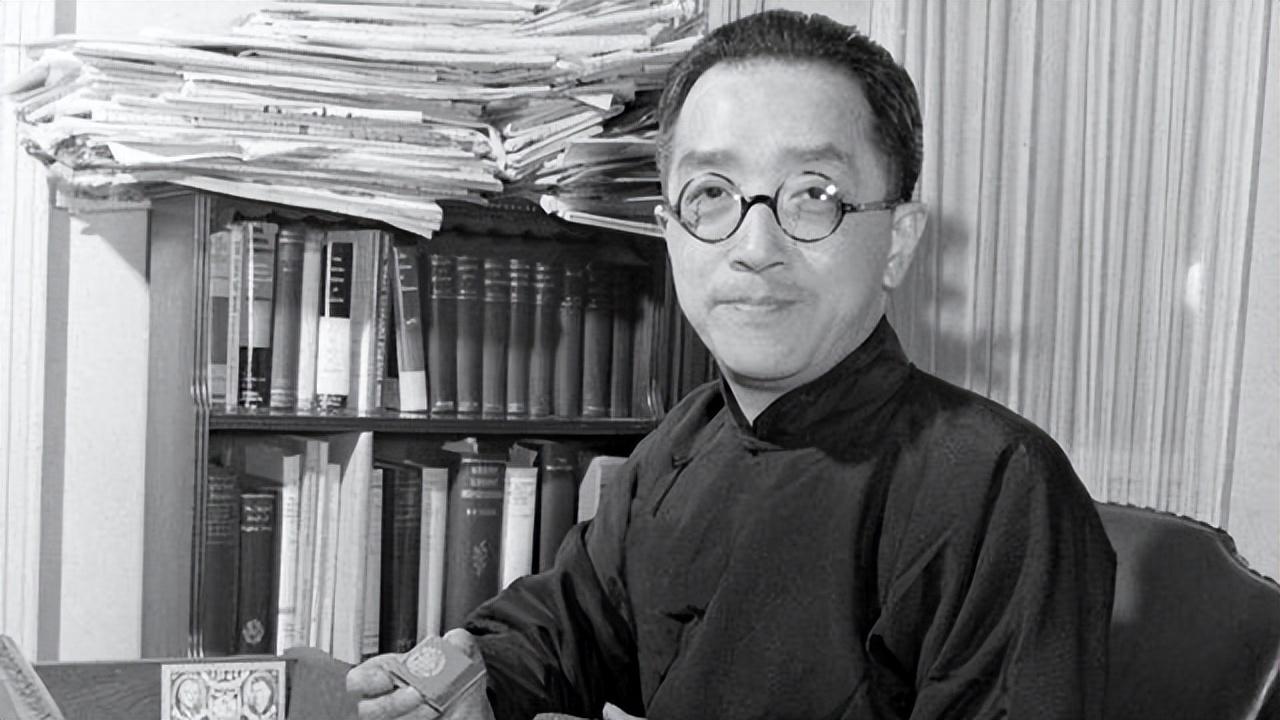

1935年,一次偶然的機會,時任北京大學文學院院長胡適之看到了葉曼的文章,對她的文章評價極高,於是便親自極力邀請葉曼到北大讀書。

在多方努力下,葉曼以「試讀生」的身份,為了將來能夠實業救國,她選擇就讀北大法學院經濟系。

沒想到,「半路出家」的葉曼,最後成為一位大名鼎鼎的國學大師。

在北京大學裡,葉曼選了許多大師級學者的課:胡適的中國哲學史、陶希聖的中國古代社會史、錢穆的通史,聞一多的楚辭和葉公超的英語正音{/b }。這些課,為今後葉曼在世界各地傳播中華文化奠定了基礎。

同時,葉曼在北大也收穫了屬於她的愛。

她遇見了自己的愛人田寶岱-田寶岱是北大的全科狀元。 郎才女貌互相吸引,最後走上婚姻的殿堂,還生下了可愛的女兒,一家人幸福地生活。

從北京大學畢業後,葉曼到輔仁大學當哲學系副教授,而田寶岱則成了外交官。

四十多歲時,葉曼開始考慮生死的問題。

「我能活多大呢?世界上年少人的墳不少,安知我不明天就死了,那麼我這一輩子來幹什麼?我死了以後,就沒有我了。」

於是葉曼開始潛心研究哲學,探討生死的真諦。

因為田寶岱的外交工作,葉曼曾跟隨丈夫在各國之間來回輾轉將近二十五年。在外交生活裡,葉曼接觸過基督教、伊斯蘭教等許多國家的宗教。 本來想著從它們中找出答案,可都沒有結果。於是,她決定回到國學研究上。

在中華文化中,葉曼探尋了孔子“逝者如斯夫,不捨晝夜”,思考生命何去何從;追溯道家“生者寄也,死者歸也”,生命的意義更進一步。 然而並沒有根本解決她心中的疑惑,就在這時,北大的一個朋友幫了她大忙。

在老友張起均的介紹下,葉曼向國學大師南懷瑾討教。南懷瑾回答她:「你知道了還不是照舊地活下去,照舊會死嗎?」

「知道生死之後,我至少活著不會亂七八糟的,就算死,也不會稀里糊塗的」葉曼這樣回答。

於是,南懷瑾帶著葉曼在《楞嚴經》中尋找答案。後來連著幾年時間葉曼反覆研究這本書,雖然精神境界提高了,但最終也沒能如願得到自己想要的答案。

在研究佛學問題上,葉曼從不顧忌南懷瑾大師的身份,兩人在佛法、人生等方面分歧不斷,都據理力爭,葉曼眼中的南懷瑾簡直是一個倔老頭,但對他的敬愛一如既往。

後來,旅居在美國的葉曼收到南懷瑾將在春節打禪七的消息,本來要照顧小外孫和女兒的她急忙放下這一切,前往台北又與南懷瑾坐到了一起。

這場匆匆的會面她討教的仍然是亙古不變的問題,但終於在南懷瑾的勸說下,葉曼開始轉變研究方向。

20世紀六十年代,為了更好地宣傳中國的儒學、道教、佛教,葉曼在台灣創立了「文賢學會」。七十年代,在美國的家中成立了「文學學院」,每週都免費給學生們講四書五經,以及佛教的歷程,可以說她在中華傳統文化的對外傳播上做出了巨大貢獻。

八十年代,葉曼代表中華佛教學會,當選了世界佛教友誼會副會長,任職期間認識了會長趙樸初,並成為摯友。

在趙樸初的邀請下,葉曼初到訪北京雲居寺舊址。在隋朝佛學鼎盛時期,雲居寺拔地而起,成為佛教聖地,但日軍侵華時不幸被毀。 於是葉曼在心中默默下了一個決心:一定要重建雲居寺。

離開雲居寺之後,葉曼立刻開始募款。 1990年,葉曼奔赴香港、美國、新加坡等地募集約32萬美元。其中的30萬用來重建雲居寺 ,她用其餘的資金做了更有意義的事。

葉曼把其餘的兩萬美元捐給雲南貴州興辦希望小學,迄今已建成十三所文賢希望小學。

除了學佛探尋生命真諦,葉曼也成為素食主義者,但不是因為佛教。

8歲那年,她在一家羊肉店裡目睹了宰羊的全過程,羊在被殺前的哀號始終縈繞在她的耳邊,在那之後她就決定不再吃肉。

葉曼在飲食上有著自己的講究,也許這就是她晚年的身體依然硬朗,也可能是她能夠長壽的原因。

葉曼曾建議,每餐只吃七分飽,早餐吃好。午餐吃飽、晚餐少吃、甚至不吃。

當然在我們看來,人到晚年談論生死乃是大忌,但葉曼毫不在乎。她曾說:「其實我們每個人想活一百歲很容易,大家完全可以把老化的時間延續下去。」

在她身上,我們絲毫看不見對死亡的恐懼。

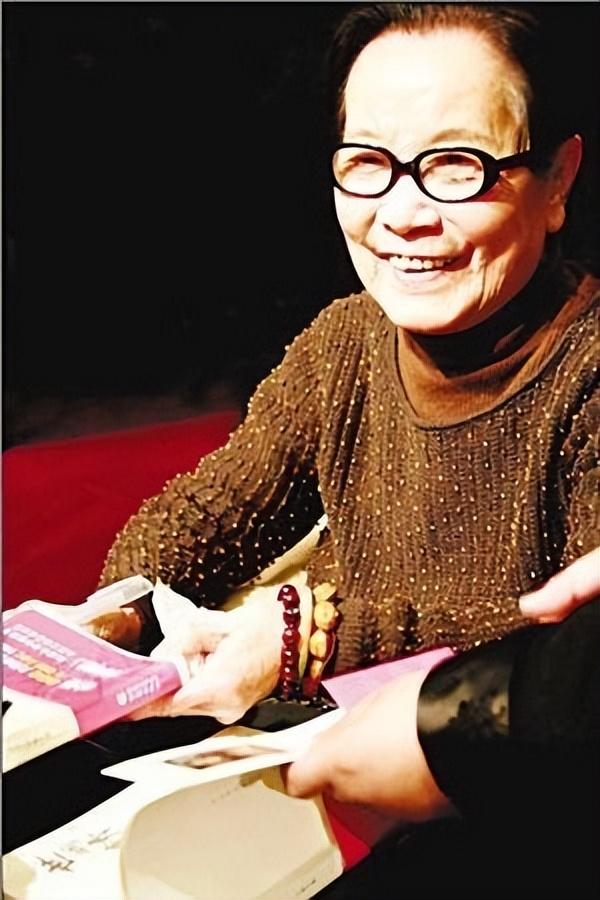

2006年,葉曼老人家接受了鳳凰城衛視《文化大觀園》專訪,並向大家透露曾被大師預測能活到103歲。她曾說「唯有智慧地度過此一生,方才不辜負來人間走了一遭。」

那麼葉老是該怎樣度過生命最後的十年呢?

接下來的時間裡,葉曼先生依然專注於建立文賢書院,九十多歲的高齡依然在講台上演講,為偏遠地區籌資捐款。 在生命的倒數中同時間賽跑,馬不停蹄地完成一個又一個心願。

2007年,葉曼受邀在北京大學演講。 闊別多年的母校是她夢開始的地方,如今再次回來已是暮年老者,站在講台上一時間感慨萬千。

這次演講是歷史性的一幕,一場《中國一定強》的預言正式開始。

從東西方的文化起源開始,詳細地分析了國學和中華文化的走向。

中國五千年的文化積淀,也決定了中國未來的走向,中國的發展有著不可阻擋的態勢。

年過九十,慷慨激昂地說:“不是我吹牛,只要給我們平安,只要給我們安定,中國不得了,中國一定強!最晚到2020,沒有任何國家能與我們相比。”

葉老激勵廣大學子,好好學習中華文化,從千禧年文化中汲取精華。 「千萬不要將來到美國留學去學中國的諸子百家,那就太丟臉了。」

「人生如演戲,即使我是跑龍套的,也要跑好」

2017年2月16日,葉曼老先生在洛杉磯的家中安然離去,享年103歲。 葉老扮演好了自己的角色,得到了自己一生所求的答案,再無遺憾。

「要常常有一顆感恩的心,國家恩、父母恩、社會恩、古聖先賢恩,存著一個感激心、一個慚愧心、一個報恩心。這是你最美麗、最美好的人生。

「不要老是拿自己和別人比較,你應該要多珍惜你當下所擁有的一切。」

感謝先生留給我們最珍貴的教誨,今盛世如您所願。