說到「客家」,你會想到什麼?

來自韶關、「一路狂飆」的「客家人」張頌文?

還是搖滾樂團九連真人的「客家話」歌曲?

大家對於「客家」這個詞彙並不陌生,

但對於「客家」的歷史內涵又充滿疑問,

比如說:

“客家人是少數民族嗎?”

“客家人是北方人還是南方人?”

「為什麼客家人是「客」? 」

“客,從何而來?”

客家人的歷史,就是一部遷徙史

農耕文明重視家園和土地,但歷史上有這樣一個群體,從未停下遷徙的腳步,無限江山都有他們的足跡。一句“涯繫客家人”,道出了這個族群2000多年的漂泊與奔波。

何為客家?

依字面意思,「客」與「主」相對,遷居他鄉為「客」。

客家民係是在中原漢族不斷南遷和南方土著居民不斷融合的基礎上形成的漢族支系。

有學者認為「客家」的稱謂出現在清初「遷海復界」而引發的墾民潮大遷徙中,客家先民遷入廣東更多地區,地說粵語的居民對於晚到的移民稱為「客家」。

廣東省梅州市,客家人民在舉行火龍煙火晚會

也有人認為客家的稱謂成因更早,源自於東晉南北朝時期的“給客制度”及唐宋時期的“客戶”制度,僑居者入“客戶”或“客籍”,長久以來遂自稱「客家」。

無論哪一種說法,「客家人」的稱呼是源自於其輾轉移轉的歷史。客家既不是少數民族,也不來自固定地域,客家人戶口本上也不會寫客家。

客從何處來?又到哪裡去?

可以說,客家歷史就是一部遷徙史。 古代中國人“安土重遷”,可客家人為什麼一直搬家?

客家遷徙並非一蹴而就,目前最受廣泛認可的說法是羅香林教授提出的「五次大遷徙」理論

圖源:中國國家地理 2019年10月

前三次大遷徙都是由於戰亂。

客家最早的一次大遷徙可以追溯到西晉永嘉年間,北方遊牧民族擾亂中原,戰亂之下中原士族攜家南遷,史稱「衣冠南渡」。

第一次大規模的移民是客家民系最早、最重要的肇因,也是後來客家為重視禮制、崇文重教等文化縮影創造了合理性。圖為客家諺語石刻

南遷的一部分百姓或留在江南,或是抵達物產豐富的鄱陽湖;還有些流民分散在湘江流域,也有小部分到達了珠江水系。

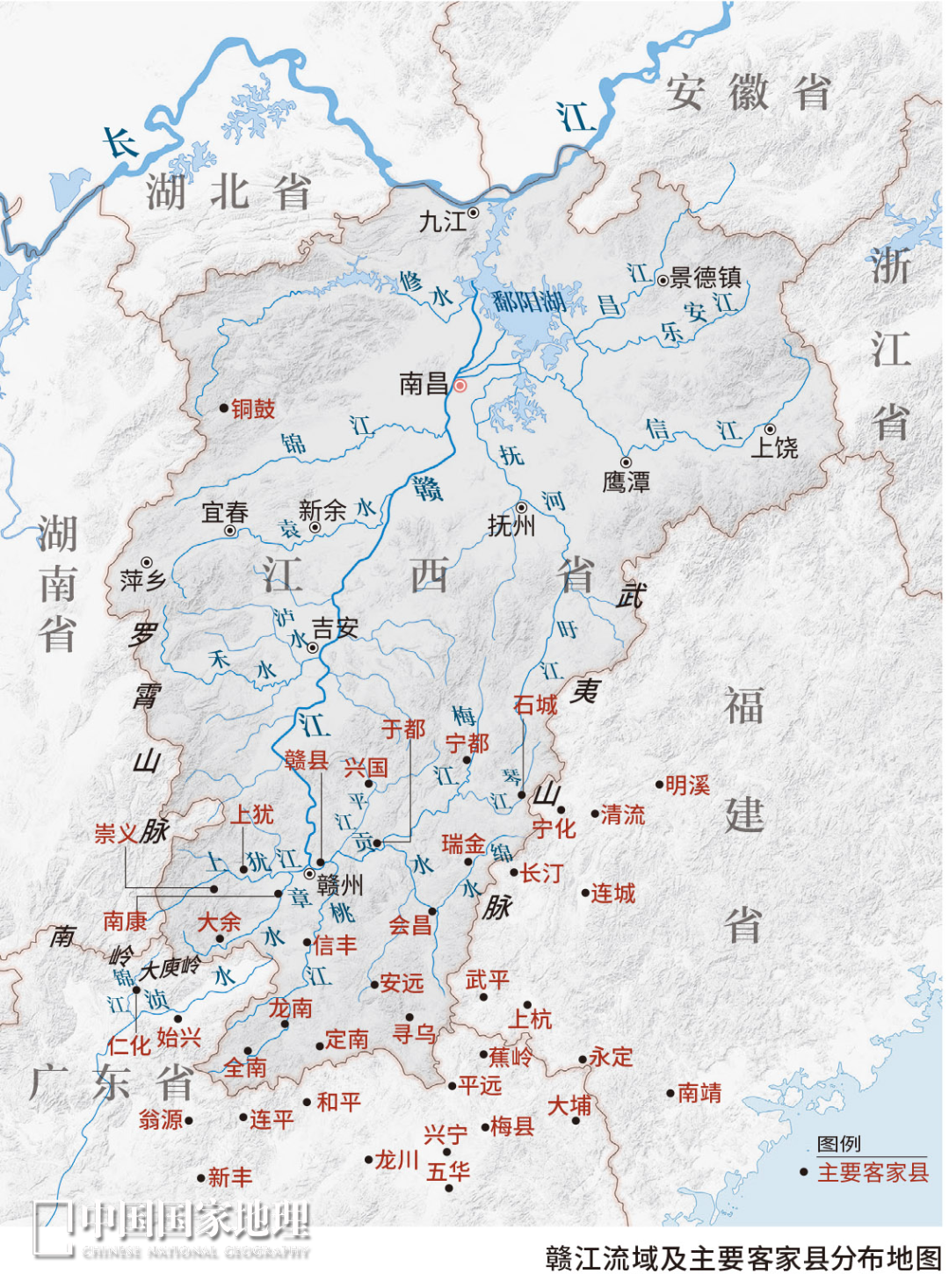

贛州是客家人南遷的第一站,稱為客家搖籃。

圖為贛州古浮橋

第二次遷徙,是受唐末黃巢起義的影響,被侵擾的中原百姓和客家先民不得不再次南遷。這次,移民進入到更偏遠的贛南山區,或是武夷山脈、大庾嶺地區。

客家先民曾有過五次大的遷徙,其中前四次都是沿著贛江或是以贛州為中心進行的,贛粵閩區域的自然地理空間為客家先民的流布提供了條件

圖源:中國國家地理 2019年10月

第三次遷徙,由於契丹、女真等北方民族南下擄掠,加之贛閩交界地區成為宋元戰場,客家先民不得不繼續向周邊開拓新地盤。

往東到達以汀州(今福建龍岩長汀縣)為中心的閩西,或是過南嶺到粵東的嘉應州(今廣東梅州)。這也初步奠定了「贛梅汀惠」的「客家四州」的模式。

長汀被稱為“客家首府”,位於閩、贛交界的汀江穿城而過

不同於前三次由戰亂導致的外推力,第四、五次大遷徙還有資源「拉力」的誘因。

明朝至清初由於人地矛盾突出,一部分客家人從原來的「大本營」遷往廣東其他地區和桂、湘、川、台等地。後來,土客大械鬥發生,客家人遷往廣西、海南、台灣、香港、澳門,甚至漂洋過海選擇到海外謀生。

說起客家人,人們常會想到江西、福建、廣東,

很少關注到四川也是我國的客家大省

圖為有「中國西部客家第一鎮」之稱的洛帶古鎮

舌尖上的客家智慧

客家人的腳步從未停歇,持續的遷徙促使他們孕發出一系列行旅生活的獨特智慧。這種智慧的結晶,在步伐不停的間隙中落到了舌尖上。

遷移中的鹹味

梅菜扣肉也有說法是蘇東坡被貶謔到梅州後,令當地名廚用梅菜乾烹調東坡肉產生的傑作。原本截然不同的味道,在烹飪過程中相互滲透,達到了和諧的效果

山區氣溫低,繁重的勞動尤其消耗體力,得食用脂肪豐富的高熱量食物,大口吃肉就不能避免。用菜乾來中和肉的油膩,嚐一口,肥而不膩、蕎素和諧。

在舉家搬遷的路上,家禽不方便攜帶,野禽又不容易捕殺,但這並不妨礙智慧的先民們用雞肉來「綁飯」(佐餐下飯)。

醃好的三黃雞,用粒大飽滿的粗鹽翻炒,再包好埋進熱鹽堆,焗上半個小時左右,鹽焗雞就新鮮出爐了

將雞宰殺後,放入鹽包一路儲存攜帶,等到想吃的時候,直接拿出來蒸熟。奔波疲倦之人,在這鹹香的味道中補充了急需的鹽分和營養,頓覺精神振奮、力氣倍增。稍加改進,就成了現在的鹽焗雞。

故土遺風的釀法

都說南方人過年不吃餃子,但客家人有一樣常吃的「釀」菜,怎麼看都像是南方版餃子。

一隻手箍緊豆腐,另一手用筷子或手指將肉餡嵌進豆腐裡,這就是客家人舌尖上的記憶——釀豆腐。到了大年夜,一鍋沸騰的「客家餃子」釀豆腐被端上桌,這想必是早期客家先民對中原故土的思念。

釀豆腐也有不同的做法,龍川釀豆腐喜歡用炸過的豆腐塊,興寧、梅縣則習慣直接釀白豆腐

南方的水田和丘陵,很難種出北方的麥子,這就誕生了將肉餡釀進豆腐裡的辦法。

在遷徙路上,用「新家」盛產的大豆,做出「故土」風味,釀豆腐可以說是客家人將中原文化融合當地特色,適應新生活的象徵。

煎釀小吃

所謂“釀”,就是將調好味的餡,嵌入另一種食物中。釀菜最常見的容器是豆腐、辣椒、苦瓜等具有空腔的蔬菜。

只要切開掏空、填滿肉餡,或煎或蒸或燉,就能讓柔韌的「釀皮」吸飽肉汁和油脂,又有蔬菜本身的清香味道。

客家人是釀菜的高手,素有「無釀不成席」之說,上到節慶宴席,下到家常餐桌,都離不開釀菜

能做釀菜的食材遠不止這三樣。 茄子、竹筍、芋頭、香菇,甚至又細又長的豆角,都可以在客家人的巧手下成為釀皮。

長居山區,食辣食野

贛南地區的客家菜以辣為特色,不僅因為當地適宜種植辣椒,也因為南方山區氣候潮濕,生活勞動強度大,需要用辣椒開胃增強食慾、祛風除濕。

贛南名菜九層皮佐辣椒。

在傳統的客家人眼裡,辣椒、生薑猶如南方之人參,能除腥提鮮、祛風除濕,驅除疲勞

但客家菜的辣,與川菜、湘菜不同,傳統的川菜善用辣椒、花椒;湘菜以酸辣見長,善用辣椒、醋、醃製品;而傳統的客家菜則突出鹹鮮辣,生薑、胡椒、芥末都是客家人鍾愛的舌尖刺激。

廣東名菜胡椒豬肚,是客家人用來招待客人的美味

和贛南不同,閩西客家更講究食材的原汁原味,如白斬雞,吃的就是鮮;從食材選擇上來說,這裡「靠山吃山”,山珍、野蔬、河鮮、家禽…無一不是客家人餐桌上的美味佳餚。

三杯雞原本是客家菜,後來,客家人將三杯雞帶到台灣,改良後成為了當地的名菜

客家人開發的烹飪原料之多,是中國各民族民系中罕見的。 在動盪中為了求生飽腹,一切可以充飢、能夠入饌的生物,就連令人生畏的毒蛇、蠍子、老鼠、蝗蟲,只要可食,都曾入客家菜譜。

如今,閩西八大乾菜中還有寧化老鼠幹這一另外地人聞風喪膽的存在。

如今流行於廣東地區的三蛇羹

如今深受大家喜愛的潮汕牛肉丸,往前數也要追溯到客家牛肉丸的做法。

客家人居住在山上,耕作多靠水牛、黃牛,愛吃捶丸,也就是肉丸。客家人取「丸」與「圓」同音,寓意團圓、圓滿。

豬肉丸、牛肉丸、牛筋丸被成為客家三大丸。這一客家美食,後來在潮汕發揚光大

一道道鮮香美味的客家菜,構成了一部山林美食史。 客家人的飲食,始終是在適應山區生活。 品味客家菜,就是品味客家人從中原到嶺南一路行來的生活智慧。

大家庭制的鄉土理想

「逢山必有客,逢客必有山。」山區的地理環境,是客家文化形成與發展的自然基礎。

福建武夷山脈

閩粵贛邊區大三角地帶,地形以山地丘陵為主,不但有跨越贛南、閩西的武夷山脈 ,還有橫貫贛南的五嶺和羅霄山脈、粵東境內的鳳凰山脈、閩西境內的玳瑁山脈、松毛嶺山脈{/ b}等。整個區域山巒起伏、丘陵綿延,交結中形成了大小不等的盆地。因此,這裡素有「八山一水一分田」之說。

開山鑿田靠家族

這些來之不易的平地多屬於河流的中上游區域的小水系,土地被切割成小塊,幾乎都分佈在小溪小河兩岸台地或山坡上。

客家先民從乾旱、平坦的中原南遷到濕潤的亞熱帶山區中,在這些星點狀的耕地上開發墾殖,孕育出以坡地梯田為主要耕地的「梯田稻作文化」 {/b }。

一支從嘉應回遷的客家先民來到贛州崇義縣上堡鄉,他們開山鑿田,從山腳開到山頂,不浪費寸土塊石。如今三萬多畝梯田仍保留了原樣,成為客家農耕文明的奇觀

這種農業生產方式不同於漢族移民先前所熟練的平原稻作,與當地土著原先的刀耕火種的早地輪作農業也有天壤之別。

客家地區這種特殊的土地所有權決定了其獨特的以家庭或家族為主要生產單位的生產方式,各家分別佔有小片的土地和山林,代代相傳。

廣袤梯田間的客家聚落

這種耕作模式與居住模式,幾乎都是以姓氏家族血緣單位形成的。因此,在客家地區,以宗法制血緣關係為核心的家族生產關係得以長期存在,並始終佔統治地位。

防 防 防!退 退 退!

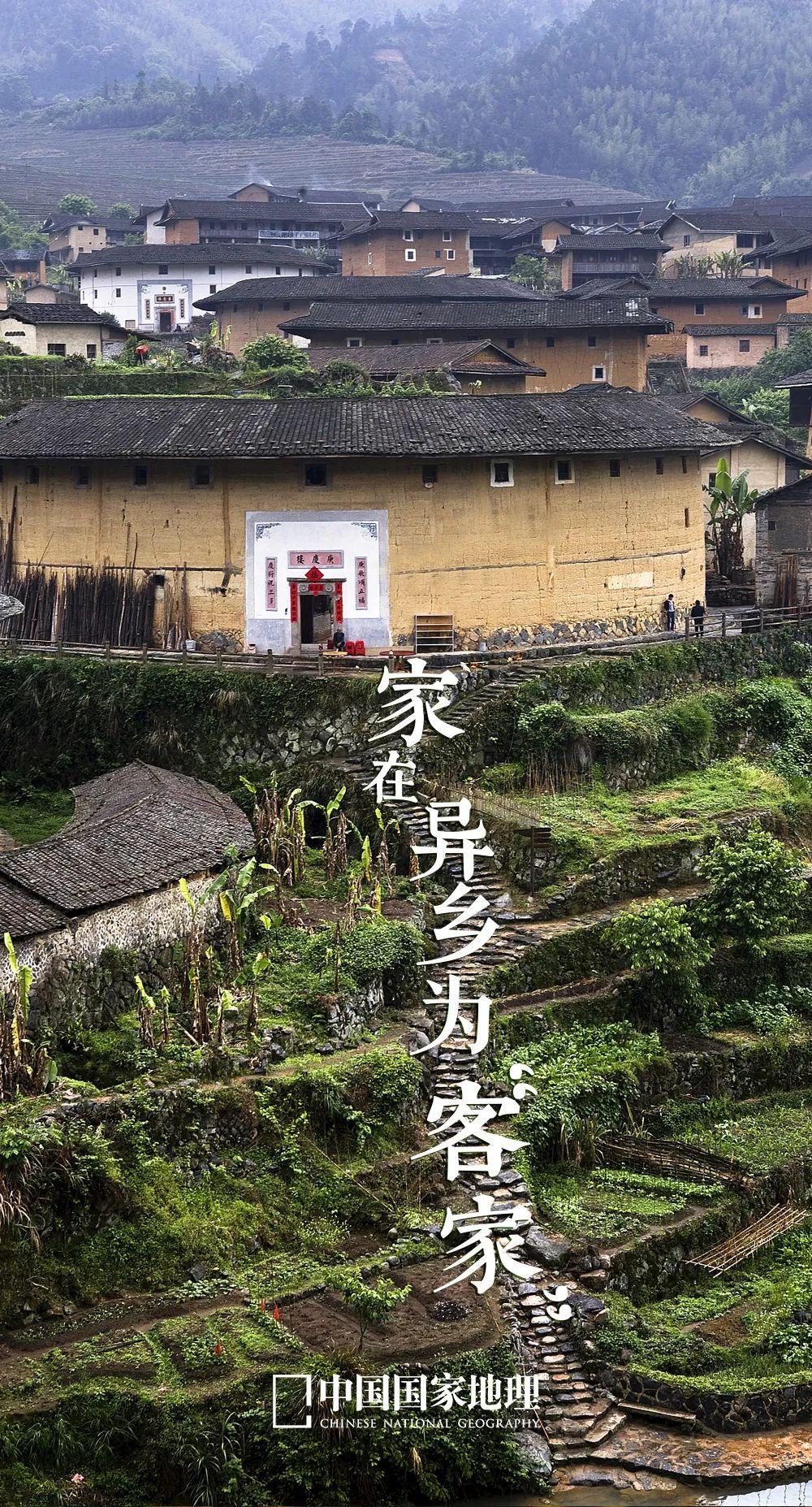

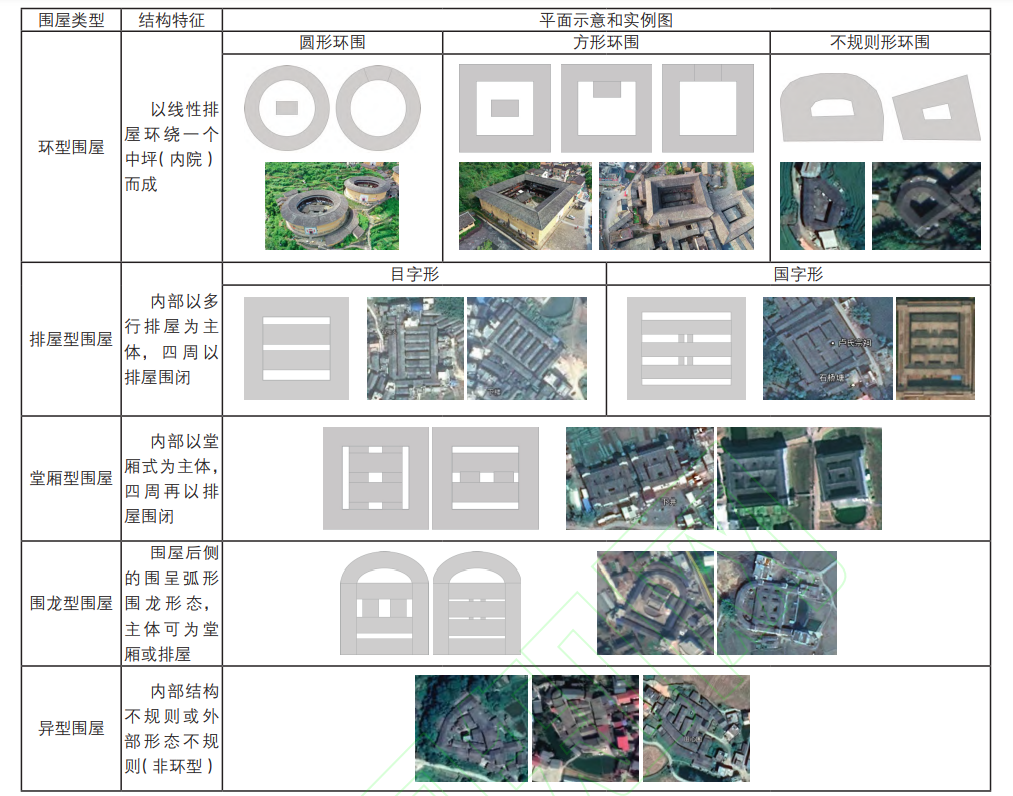

客家先民在遷徙過程中,既要預防山林野獸襲擊、流寇盜賊,又要與其他族群爭奪資源、紮根保族。 圍屋就成為了這些需求的複合體-既是守護家園的堡壘,又是宗族力量拓展的據點。

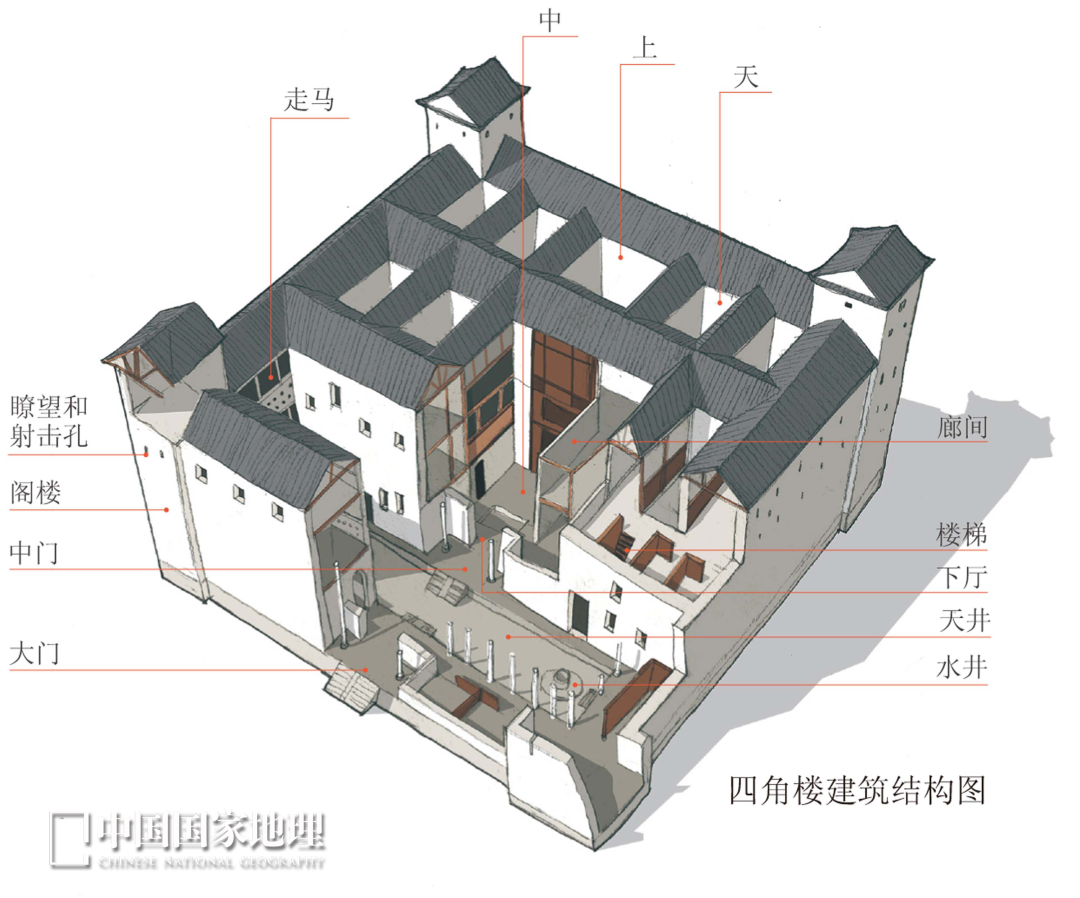

圍屋,如今已成為客家民居的代名詞,各地區對於圍屋也有不同的慣用俗稱,如「土樓」、「四角樓」等。其中,「四角樓」以強防禦性著稱

圖源:中國國家地理 2014年4月

初看客家圍屋,馬上就能聯想到這些關鍵字:中國堡壘、天圓地方、宗族社會。

圍屋的設計呈現出強烈的防禦性,通常採用磚石料壘築外牆體,用土坯以及夯土壘築內牆體,這種砌築法被稱為「金包銀”,可以使圍屋堅韌耐久。

客家圍屋是典型的聚居堡壘,大多採取環繞式格局,外圍有閉合的高牆,組成防禦性聚落。

圖為江西贛州沙壩圍

圍龍型圍屋主要分佈在廣東的客家地區,前方有半圓形池塘,後為半圓形的圍龍,中間類似四合院的四方形堂屋。粵東丘陵相對平緩,所以建在平地和坡地交接處的圍龍屋多為單層,隨山坡升起,形成「前方後圓」的特殊造型。

客家民居都呈現圍閉性的形態,

圍龍屋是眾多圍屋類型中的一種

圖源:文獻 卓曉嵐等,2022(12)

「圍龍」設計還有防山崩、擋風、分水的功能。梅縣深處粵北山區,臨到颱風季,南太平洋熱氣流從南吹向北;冬季北風呼嘯,橫屋狹長風速較大。

圍龍屋體現了「天圓地方、天人合一」的中國傳統哲學,後「圍龍」的設計還有防風減災的功能

聚族而居,然後呢?

從客家建築中,可以窺見中原文化的遺風。

進入傳統圍屋,首先就能察覺到宗族、中軸線、龍文化這些要素,它們頑強地駐印在古建築的雕樑畫柱或神龕牌位中。

圖為客家圍屋內部的對聯

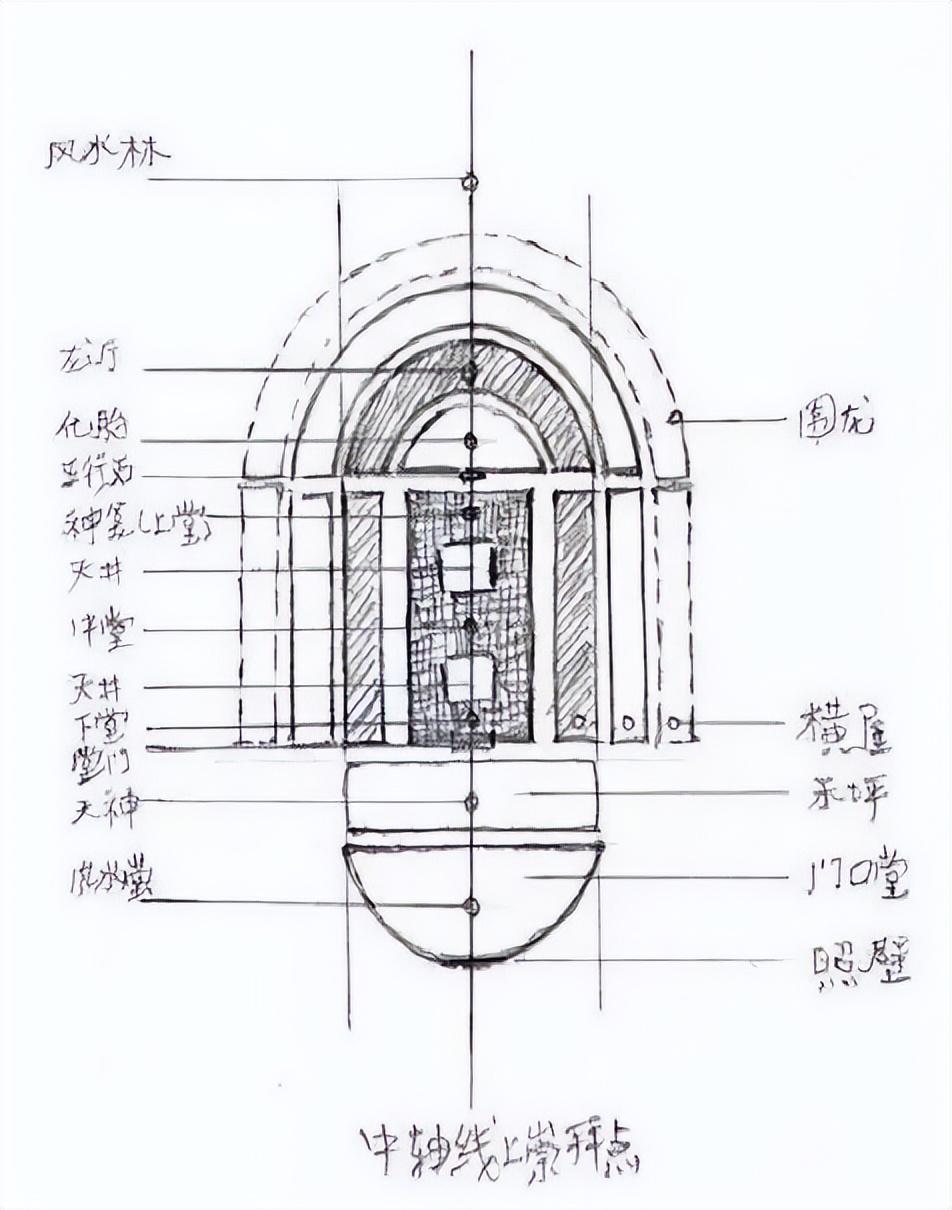

再拿圍龍屋來舉例,之所謂“龍”,是因為建圍屋時要按“龍脈”設子午線為中軸。 不管圍屋有多少圍,都以第一圍正中間為“龍廳”,廳堂都建在中軸線上。

圍龍屋的設計中體現風水、龍文化、中軸等中原文化。圖為圍龍屋構造示意圖

圖源:梅州市非物質文化遺產保存中心

當我們在談論人的居住系統時,實際上是在談論生活系統。客家民居是聚族而居的體現,將祠、家、堡集合,此外還有族長式的大廳堂、議事廳、中心廣場等公共空間,客家人的中原基因在祠堂體現得淋漓至盡。

位於廣東梅州的仁厚溫公祠,是圍龍屋的代表作。由於歷史之悠久、規模之宏大,也是唯一入圍《中國傳統民宅建築》一書的客家圍龍屋案例

「處處無家處處家,日久他鄉即鄉」的客家人內裡開拓進取,在外尋找凝聚。遠行的客家人在外沒有同族,就團結同鄉。

會館建築脫胎於祠堂及家廟建築,多用於同鄉聚會。

清初「湖廣填四川」之後,大量來自廣東的客家人聚居在今天成都東山一帶,移民會館應運而生。會館承載著洛帶鎮上來自粵東北地區客家人對於嶺南的集體記憶,也是同鄉商幫的議事場所。

四川洛帶鎮上客家「舞水龍」民俗活動

無論是圍屋,或是會館,都是熟人社會的結果,隨著現代化的文明進程,不少人開始擁抱距離和個人空間。如今在圍樓的周邊田地生長出一個獨立的小磚瓦房,讓我們看到了世代不同的選擇。

江西贛州安遠縣的客家圍屋

客家,從未停止新的交融

廣東省是目前國內客家人分佈的第一大省,主要分佈在粵東北梅州、粵北韶關、粵中河源、惠州等市。

廣東省深圳市龍崗區正埔嶺世居客家圍屋

廣東的客家人連片分佈在梅州、韶關、河源三個地級市的所屬縣區,其中梅州地區是廣東客家文化最早發生地,如今也是客家人最集中之地和客家文化的核心區,是客家文化的典型代表。

梅州具有強烈的客家文化對外輻射功能。粵北、粵中、粵西等地不少客家人都是從此輾遷移出去

而在潮汕地區、珠江三角洲地區及粵西地區,客家人的分佈區域較為點狀分佈,像散落在棋盤上的棋子。

身處潮汕文化、廣府文化、福佬文化等交雜的廣東,客家人從未停止和周圍文化的碰撞交融,粵東半山客區文化的形成則是典型的例子。

在粵東饒平、潮安、汕頭、陸河、陸豐、海豐等客家文化與福佬文化的交界處,有一條狹長的「半山客」文化區。

廣東省汕尾市陸河縣陸河公園

此區域內的客家人與講閩南話的潮汕福佬人有著密切接觸,文化上與福佬文化相互影響、彼此交融,既保存客家文化因子,又受到福佬文化的強烈影響{ /b},形成了有別於興梅核心文化區的次文化區。

除了被譽為「世界客都」的梅州,在福建、江西、廣東三省還有另外三個帶州字的城市,可以視為當代客家文化的代表,分別是「客家首府」汀州、「客家搖籃」贛州和「客家僑都」惠州。

惠州也是客家文化與潮汕文化、廣府文化融合得極佳的地方,在客家風味的基礎上創造出了富有地域特色的美食文化,被譽為「中國梅菜之鄉」。

現在客家後裔已遍佈五大洲的80多個國家和地區。 新加坡國父李光耀、被譽為「南洋首富」的張弼士,歌手張國榮、羅大佑都是客家人,正應了那句「凡有海水的地方,就有華人,有華人的地方就有客家人」。

客家人遠赴東南亞各國。圖為新加坡國父李光耀

客家先民跨越山河,為了適應新家園的生活,將中原文化與各地原住民文化糅合、取長,吸收到客地的生活中。

客家人,一路奔走,一路壯大,四海皆為“客”,哪裡都是家。現今的客家人仍在與周遭文化不斷碰觸、交融,在曲折往復中向上生長,塑造著屬於自己民系的新文化。