儒家,在中國歷史中佔據著獨一無二的地位,影響力浸潤在每個中國人的生活之中,小到柴米油鹽,衣食住行;大到經濟民生,思想文化等,社會的方方面面中都滲透著儒家的精神。

說起儒家,我們往往最先想到的就是孔子和孟子這兩位儒家聖人,這也理所當然,畢竟在我們所接受的儒家文化中,接觸到最多就是他們的思想。但我們常常忽略掉了另一位和孔子與孟子齊名的儒家大拿--荀子。

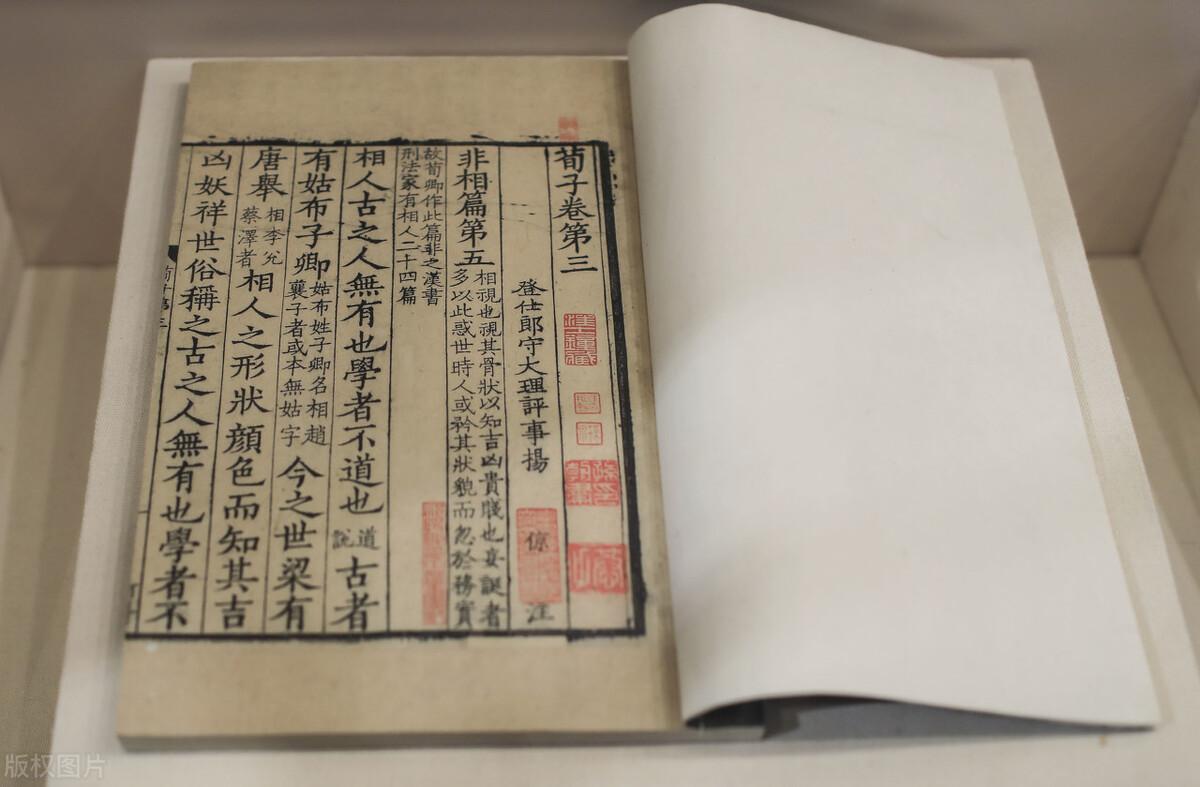

荀子名況,字卿,戰國末期趙國人,是儒家繼孔孟之後的又一位代表性人物,後世尊其為儒家「後聖」。他學識淵博,曾三度擔任齊國稷下學宮(稷下學官是世界上最早的官辦高等學府和國家智庫,祭酒相當於校長)的祭酒,得到諸子百家的擁戴。晚年時著書立說,收徒授業,教導出韓非(法家集大成者)、李斯(秦朝丞相)、張蒼(西漢丞相)等眾多的傑出弟子。他在總結和吸收了諸子百家的理論主張後,建立起一套樸素的唯物主義哲學體系,把畢生的思想精髓彙編在《荀子》一書中,為日後中國的社會發展產生了深遠的影響。

天人相分

在先秦時代,由於科學技術的落後,「天命」、「神鬼」之說盛行,普遍性認為人的命運由上天來決定。即便孔子和孟子這兩位儒家先賢也認為「天」是有意志的,是萬物的主宰,贊同「生死有命,富貴在天」這一觀點。

天行有常,不為堯存,不為桀亡。 ——《荀子·天論》

荀子吸收了道家天道自然的宇宙觀後,摒棄掉老莊消極無為的思想,針對唯心主義的「天命論」進行尖銳的批判,同時大膽的提出了「天人相分」的觀點。在荀子的眼中,上天是沒有任何思想的,只是按照既定的「道(即自然運行的規律)」來運轉的,不會以任何人的意志發生改變,政治的混亂、社會的變動以及國家的興衰都與「天意」沒有關係。天道不能幹預人道,天歸天,人歸人,故言天人相分不言合。治亂吉兇,在人而不在天。

毫無疑問,荀子的思想對於天地自然的認知邁出了巨大的一步。

大天而思之,孰與物畜而製之!從天而頌之,孰與制天命而用之! ——《荀子·天論》

在天人相分的基礎上,荀子進一步提出了“制天命而用之”的觀點。在荀子看來,與其盲目的迷信天道權威,等待上天的恩賜,不如巧妙利用天道的規律來為人服務,主張“治天命”、“裁萬物”、“騁能而化之”。強調人本身的主觀性,用人力來克服天道,頗有些“人定勝天”的意味!

“化性起偽”性惡論

人之性惡,其善者偽也。 ——《荀子·性惡》

荀子思想中最著名的就是“性惡論”,與孟子的性善論截然相反,這一點也頗受後世學者的非議,更多的人願意堅信孟子所言的性善論。

飢而欲食,寒而欲暖,勞而欲息,好利而惡害。是人之所生而有也,是無待而然者也,是禹桀之所同也。 ——《荀子·榮辱》

身處在戰國亂世中,荀子在人性中看到更多的是惡質,他認為人“生而有好利焉”、“生而有疾惡焉”、“生而有耳目之欲,有好色焉”,如果“從人之性,順人之情,必出於爭奪,合於犯紛亂理而歸於暴”。假如不對這種天然之性加以人為的節制和引導,那麼人與人之間就會發生爭奪、暴亂和相互殘害,進而引發社會動亂,社稷崩壞。

蓬生麻中,不扶而直。白沙在涅,與之俱黑。 ——《荀子·勸學》

荀子以為,就人的先天本性而言,“堯舜之與桀蹠,其性一也,君子之與小人,其性一也”,都是天生性惡,根本的差別在於後天的環境對人性的影響起到決定性的作用。透過後天的努力和教化,是可以改變一個人品性的。所以要達到儒家所推崇的仁義、忠信等善的價值觀,就需要人為地用禮義法度來制約人之惡性。

明禮重法

孔子的核心思想在於“仁”,孟子的主張是“義”,而荀子則提出了“禮、法”並重的政治觀念。

荀子在性惡論的前提下,強調「禮」的作用是對人的惡性天性做出必要的限制和規範。但是二者之間不免矛盾衝突,所以需要由“禮”轉“法”,以法的強制性來推行禮的道德性,從而維護穩定的秩序。

無德不貴,無能不官,無功不賞,無罪不罰。 ——《荀子·王制》

法律的一致性打破了貴族和平民的界限,禮的持守使得有學養的人們不致於沉落。強調禮高於法,禮為法之本,法是禮的底線。只講法治,不講禮治,百姓只是畏懼嚴刑峻法,一有機會仍會作亂。他把“法治”稱為“暴察之威”,“禮治”稱作“道德之威”。

荀子顧及到了現實的利慾和道德理想,力求在二者之間保持平衡。

他的思想介於儒家與法家之間,在推崇儒學的同時,重視法律的必要性,與孔、孟相比,荀子的思想則具有更多的現實主義傾向。