說到倉頡這個話題,我們就要說到漢字的起源了,因為中國的傳說中,倉頡是中國文字的發明者。他也被尊為“史皇”,就是中國史學鼻祖的意思。我們根距古人對倉頡如此崇高的美譽來說,倉頡既是第一個記錄歷史的人,又是文字的創始人,所以他是傳說為黃帝時代值得我們非常尊崇的一位古代歷史人物。

那麼,中國的黃帝時代到底有沒有倉頡這個人,倉頡是不是發明了文字?我們從歷史考古學來看,在黃帝時代開始記錄歷史,開始發明文字,這是根本不可能的。

- 古人為倉頡想像的造像

我們的文字學家現在也比較一致地認為,中國歷史上應該有一個文字改革家,但是「倉頡」到底產生在什麼時代,是不是歷史上所說的黃帝時代呢?黃帝時代或黃帝之前,是不是已經在使用文字呢?我們從考古學來說。這值得我們走出傳說進入現實社會去看的。

所以今天我們要討論這個問題,話題可能比較大也比較長,但是對我們的自媒體讀者來說,可能對太長的話題不感興趣,他雖然非常好奇但是只想看結果,那好,我現在就把結果告訴大家。

第一中國歷史上的倉頡是想像出來的人物。

第二,中國歷史上的倉頡是在文字記錄中不斷以訥傳訛的一個文化歷史。

第三,中國使用文字和創造文字的歷史,遠比我們想像的黃帝時代早2000年左右。

我們首先要說的是,在黃帝時代到底有沒有使用文字呢?

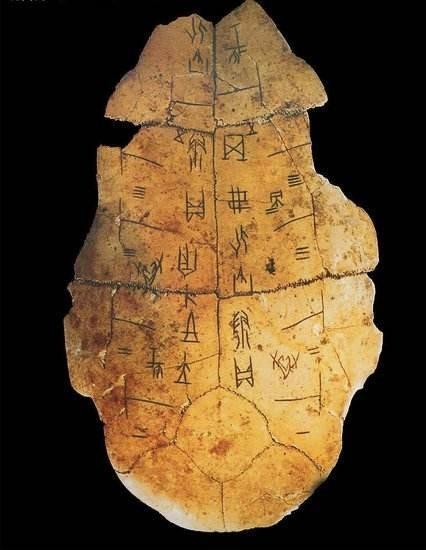

從我們目前的考古學來說,我們目前沒有發現任何比較成系統的像甲骨文這樣的文字。而黃帝的時代就處在距離甲骨文時代500~1000年左右,那麼我們完全可以說,黃帝時代好像是有文字的。

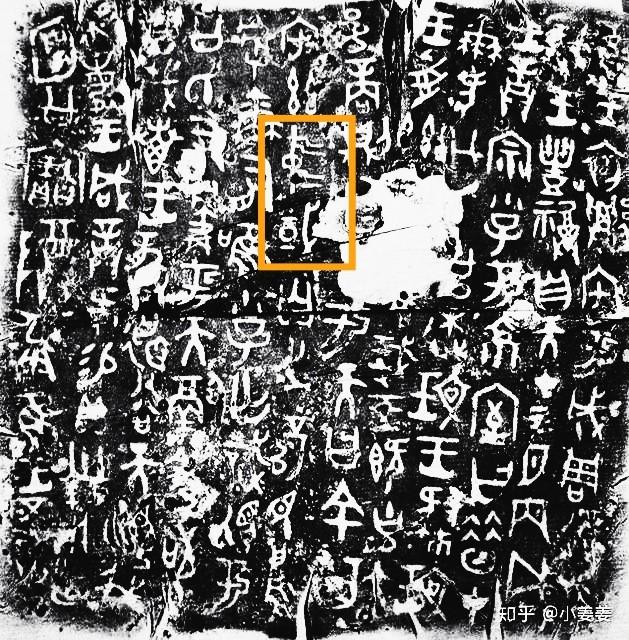

但是,中國的文字應該說有7000年以上的歷史。比如說,從考古學發現的浙江平湖莊橋墳遺址,在平湖莊橋墳遺址出土的一塊殘石鉞上,發現了由6個符號連成的「一句話」。這是中國最早的刻字石器。這6個字組成的一組“符號”,我們可以認為它是文字了,而且是語言的表達。

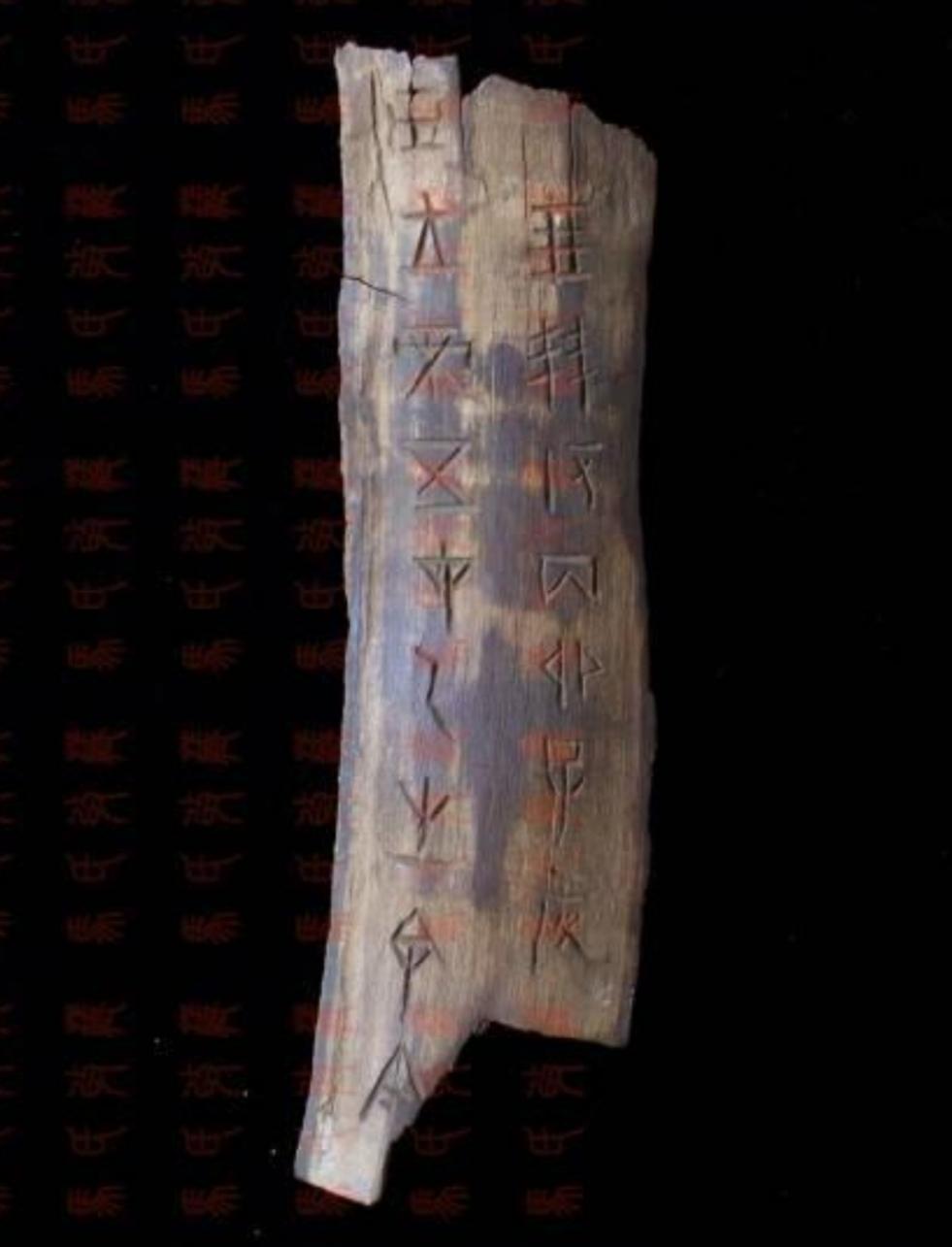

- 浙江平湖莊橋墳遺址出土的一塊殘石鉞上的6個符號,距今已7000年

但這6個字,現在我們任何人還沒有把握把它解釋出來,到底寫的是什麼內容,甚至於是什麼讀音,我們根本無法去確定,因為沒有任何依據,就像甲骨文中的一些至今無解的字,儘管我們都可以大體知道它的意思,但是我們不知道這個字是什麼,這是因為,甲骨文中還不能確定認識的這些字,還可以“認識”,畢竟它存在於已解字的語境之中。所以我們理解他還是有一定的依據的。

但是,甲骨文之前的這些“刻符文字”,對於我們今天的人來說,不存在任何語境。儘管如此,我們從理論上來講,這已經就是文字,是沒有任何問題。

浙江平湖莊橋墳遺址發現的這些石刻文字,其實就是中國原始文字之一種。浙江平湖莊橋地處良渚文化圈,而在良渚文化的玉器上,我們也發現了一些刻符或叫做文字,這些都屬於中國原始文字。

另外還有湖北夷陵楊家灣,也發現了原始早期的文字,這些文字都已經距離我們今天6000多年。

- 湖北夷陵楊家灣陶刻文字距今6000年

那麼,中國歷史上記載的黃帝時代,距離我們多少年呢?其實也不遠。如果我們以商朝為文字時代算起向前推,黃帝時代距離商朝大約最多1000年。也就是說,中國的黃帝時代,大約在4500年到4000年前左右的時代。

我們這樣不太確定的說黃帝時代,是因為現在考古學家還不能完全確定黃帝時代到底處在堯舜多少年之前,中國古代歷史所記載的,有些還無法得到考古的證實,所以我們只能大體上推測黃帝存在於距離甲骨文時代1000年到500年左右的時間以內。

既然我們前面講到的浙江平湖以及湖北夷陵,都發現了很古老的一些文字符號,那麼憑什麼說黃帝時代沒就有文字呢?當然應該是有的,這在理論上好像是能站得住腳的。

但是,進一步的事實還不能證明,黃帝時代真沒有文字,或者黃帝時代才發明文字的。

這是為什麼呢?因為我們從大的歷史視野來講,中國漢字的發展,它經歷了兩個重要的發展階段,我們把這兩個階段按照文字的流傳使用範圍來看,可分為小範圍使用文字和大範圍使用文字兩個階段。

這裡我們要強調的是,在中國文字發展的歷史上,首先有一個小範圍使用文字的時代,然後才產生了大範圍使用時代。

這是符合歷史發展認知論和創造論的,因為沒有簡單行為就沒有複雜智慧的產生。任何的人類文明現像都是從簡單到複雜,從分散到系統這樣一個邏輯過程。

為什麼我們要分這兩個階段呢?這是我們從考古學來看,第一個我們使用文字的行為是非常早期的。在良渚時代半坡時代甚至更早,我們中國人已經產生了使用文字的行為。

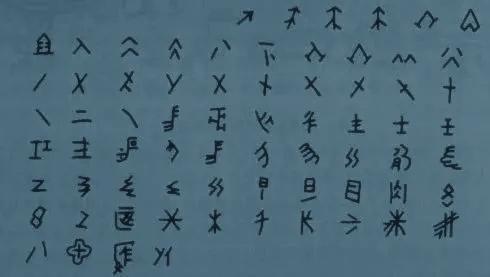

- 湖北夷陵的刻符集字

浙江平湖以及湖北夷陵的這些文字符號,也確確實實證明了在7000年前左右的時間裡,我們就在使用文字。但是這些實用文字的現像都屬於「小範圍使用文字」時代。

小範圍使用文字這個階段大約延續了3000多年的時間,也就是說我們大約在距今7000多年到3500多年這麼長的一段時間裡邊,中國使用文字的現像都處於非常小範圍的使用階段。

小範圍使用文字的這樣一個階段,我們認為它有兩個特點:

第一,首先是產生了文字,數量非常有限。

第二,使用文字的範圍非常小。

第三,能夠判斷和確定是不是文字符號的依據也非常簡單;1.他不是圖畫;2.他不是遊戲;3.那麼他當然就是「文字」了。

也就是說,這個時候使用的文字沒有任何社會化的意義,基本上是處於「自己」使用。也就是說,誰發明誰使用,沒有任何流通的意義,或者流通的範圍極其之小,不超出一個“家庭”或“作坊”的範圍。

這是小範圍使用文字和大範圍使用文字本質的區別,也是文字「並不是文字」到真正成為文字的一種本質區別。

從這裡我們就可以看得出來,從7000年前到3500年前左右的時間裡邊,中國人已經有使用文字3000多年的歷史了。

我們說的再具體一點,就是在商朝之前的3000年前,我們就在使用文字。但是,這種使用文字跟商朝是有本質區別的,因為商朝使用文字已經具有了大範圍使用文字的特點。而在商朝之前,可能還不屬於這樣使用文字的一個社會時代。

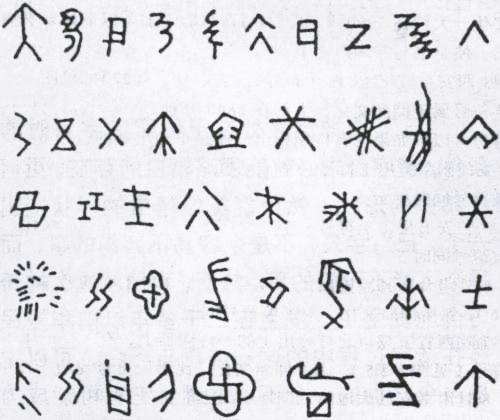

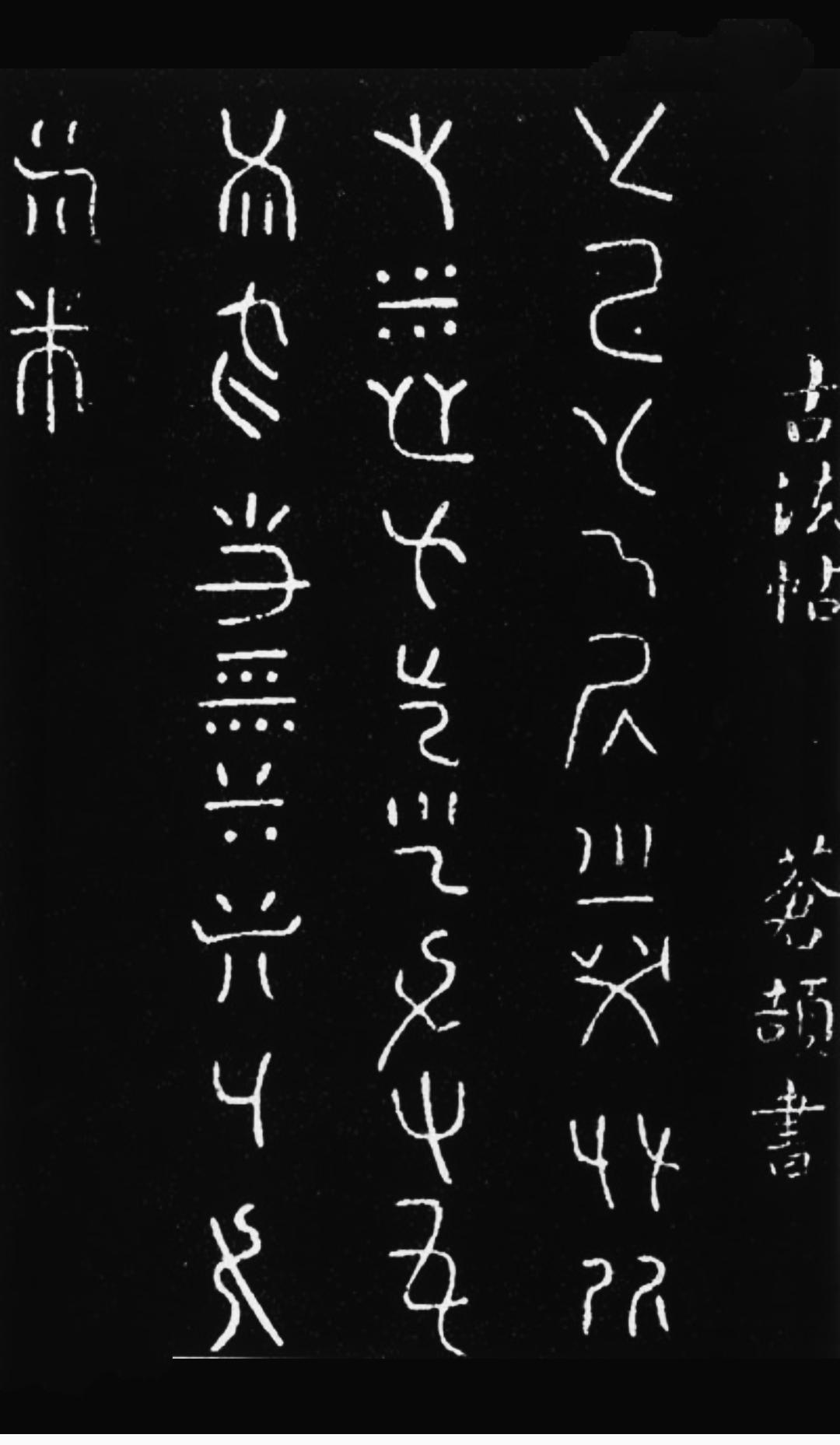

- 傳說大禹的書法

我們依據至今為止考古學發現的所有資料來看,即使是商朝也還不具備完全大規模使用文字的條件。

那麼距離商朝大約1000年左右的黃帝時代,當然也不屬於大範圍使用文字的時代。

黃帝時代雖然有文字,但是使用文字的社會條件,卻相當於還沒有使用文字,這個觀點我們是建立在大範圍使用文字這樣一個概念和標準上的。

因此很久以來,甲骨文之前的符號被我們文字學界都不認為是文字,把它叫做「刻符」。

問題在於不管它是文字還是刻符,它的意義到底是什麼?這個我們必須要考察和思考。

所以,我們依據商朝使用文字的情況來看,可以推出一個理論模型。這就說,在黃帝時代,同樣也有祭祀或占卜的這種文化的儀式過程當中在使用文字,掌握和使用文字的這一部分人,有可能相當於商朝的貞人。

但是,這個時代的文字比商朝的文字要更加的少。使用文字的機會也要更加的少。社會對文字的認知程度非常低。

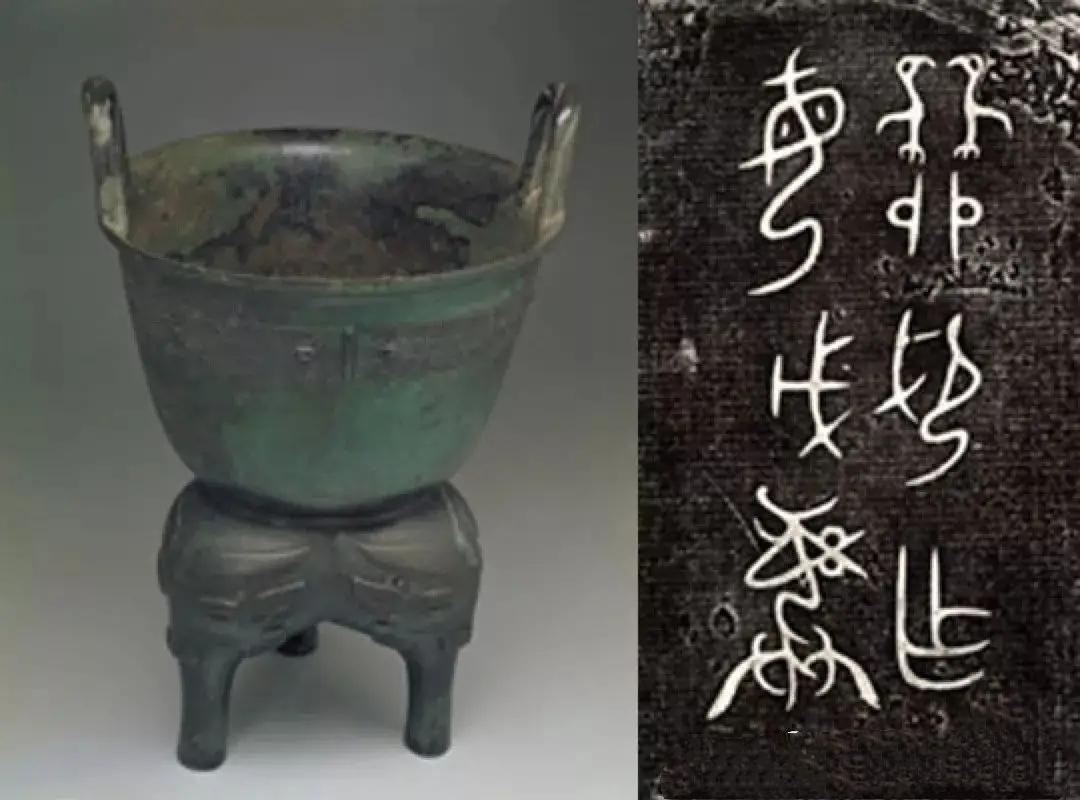

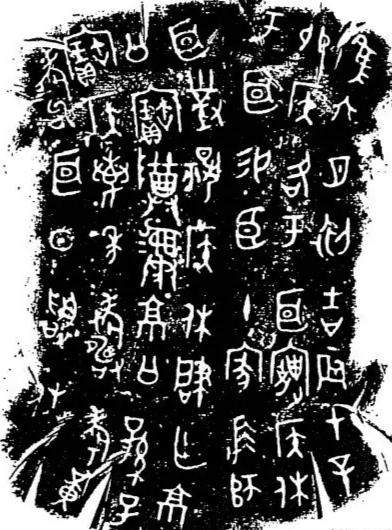

用考古學來證明,這就是二里頭的出土的一些商朝或者距離商朝非常近的一些文字符號來看,都跟甲骨文有很大的區別。

那我們根據小範圍使用文字原理來看,即便是黃帝時代有文字,那麼他們使用文字的情況跟二里頭的情況大致也是差別不大的。

黃帝時代有沒有史官呢?根本不可能有史官。

為什麼這樣說?因為我們根據商朝使用文字的情況來看,在商朝也沒有出現史官,因為商朝至少在中期還沒有專門掌管記述歷史的史官這樣一個官僚部門的設置。

因此,如果發生重大的文字改革或文字創造的時代,我們認為商朝中期或中晚期是最有可能的。

這是因為,在商朝之前,儘管使用文字的時代沒有開始,但是應用文字符號或使用文字文明的行為已經存在,這就為商朝創造文字,積累了豐富的造字參照體系。所以,我們今天看甲骨文,跟商朝之前的很多刻符有非常多的相似性,而甲骨文體系當中保存了一些我們至今沒有破譯的文字,又跟甲骨文之前的「刻符」最為接近。這就是文字來自歷史總結的證據資訊。

- 湖北夷陵楊家灣的陶器刻符

我們如果回顧了這樣一個清晰的漢字歷史進程,那麼我們就會認為,漢字的發明遠遠不是東漢許慎在《說文解字》中傳說的倉頡發明了文字那麼簡單。

傳說的倉頡是黃帝時代的史官。那是古人的想像。

首先,黃帝時代根本沒有史官。因為,黃帝時代連文字都沒有流通性使用呢!

根據我們的歷史記錄,黃帝大約生活在夏朝以前。我們現在的考古推測是,夏朝距離黃帝時代大約不超過五百年。

也有一些學者認為,黃帝是一個時代,大概存在了1000年左右。這些都沒有可靠的證據,也沒有最後的結論,只是一些推測。

而中國的“漢字”,在距離夏朝兩千年的良渚文化時代已經有“文字”使用。

這就說明,文字不是我們傳說中的「倉頡」發明而是更早的祖先發明的。

- 湖北夷陵楊家灣遺址陶器上的刻符,好像「田」字,當然不是現代意義的田字

我們現代文字學家經過一百多年的研究,逐步認為:漢字起源於距今7000年左右的時代。而黃帝據我們大約只有5000年,甚至還不到5000年。

但是,從距離我們7000年文明的良渚文化時代到距離我們大約5000的這一段時代,文字一直在使用和不斷創造之中。

但是,這2000年的一段時代,文字好像是在不同地區各自發展出來的。使用的意義也非常有限,也就是說,這時的文字儘管在使用,畢竟與我們今天的文字意義是大不一樣的。

比如說,用「文字」記錄歷史、人物、事件等等。文字還沒有發展到這樣高級的階段。

所以,這階段的文字,我們把它叫做「小範圍使用的文字」。

第一,這種有記錄意義和標誌意義的符號本身就是語言文字的表達。

第二,以後的文字也是建立在這個基礎上的。

我們今天的考古資料研究顯示:甲骨文的形成就是對這些符號的一次系統性加工整理。

甲骨文吸收了我國南方北方不同地域的文字訊息,這顯示中國文字從距今7000年前到商朝,一直有一定分散但連續的發展和承傳。

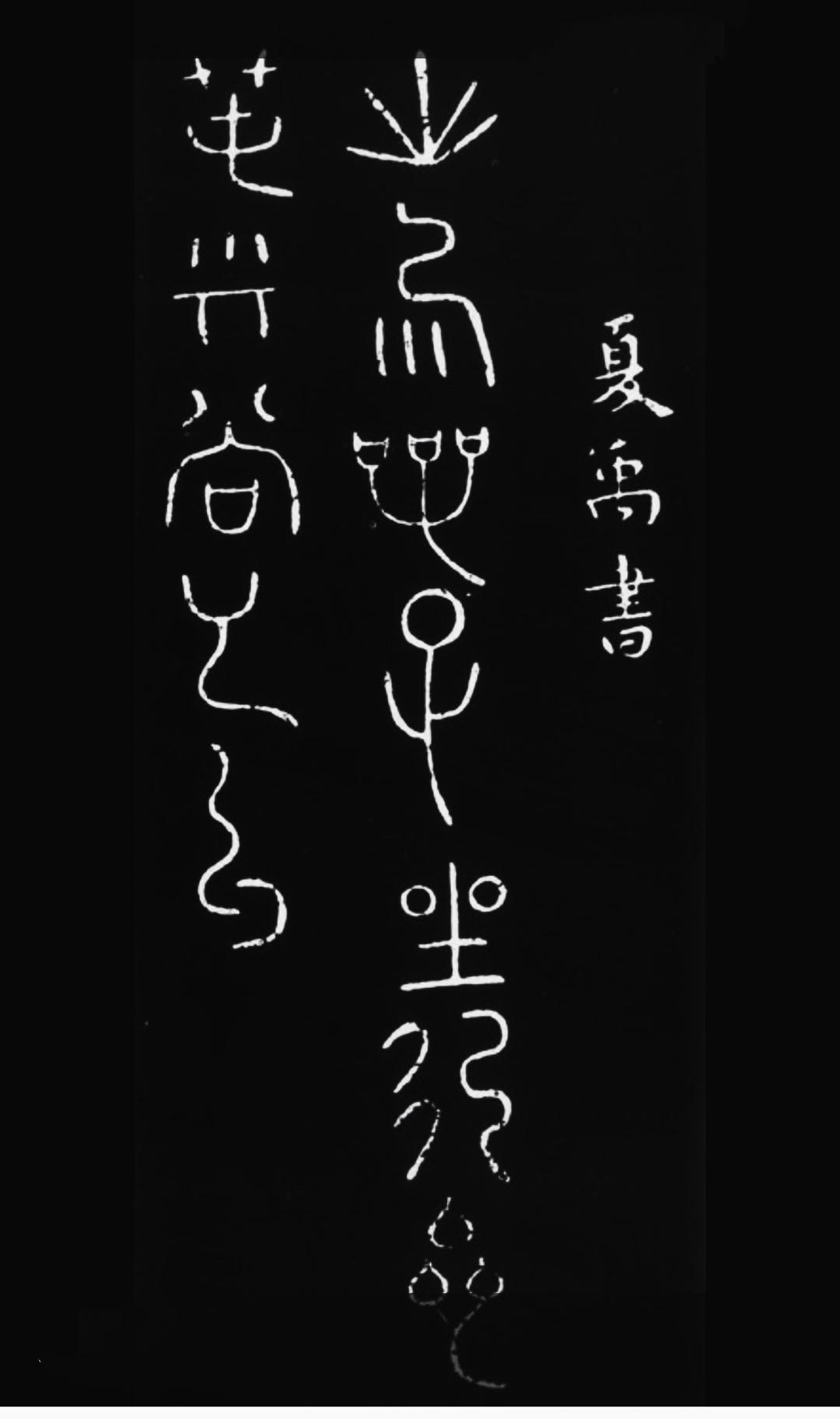

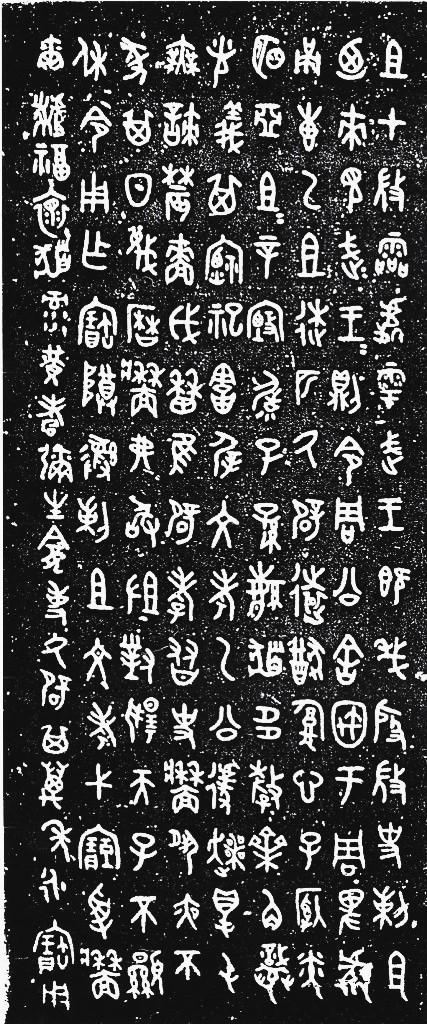

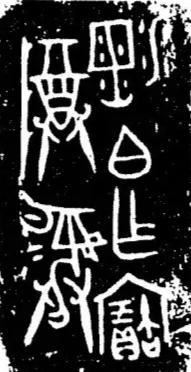

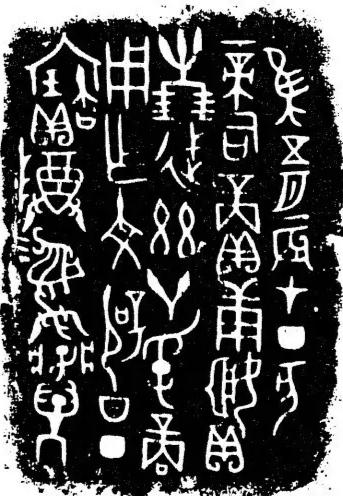

- 西周青銅器銘文

漢字是我國今日山西、陝西、山東、河南、湖北、浙江等不同地區的先民在不同地區,長期發展交流而產生的。

漢字有完整的承傳、演變、發展過程。

商朝的中晚期,對文字有了一次史上最大的整理。並且在帝王日常生活大量使用。這是古老文字符號成為語言文字的重大突破。

儘管漢字到了商朝的中晚期,有了重大的歷史性突破和發展,但是我們仍然認為商朝的文字相當於是辦公室裡的文字,它完全還沒有走出“辦公室”這個小範圍。

可是,在商朝之前,恐怕文字的使用,連辦公室都沒有,它還在工作場所或者是工坊等等地方使用,它是自由產生的,沒有主動的管理意識。

那麼在辦公室裡使用的這些文字就有了保存和流通的意義,它至少有一部分的人在掌握和使用它。這樣就在小範圍內有了它的公共生存的空間。而在商朝之前,文字的使用地位就沒有這樣的公共性。

那麼,這就會出現一個問題,商朝的占卜活動,會產生大量的甲骨文文獻,這些文獻要不要管理?誰來管理?我們認為仍然是貞人管理這些文獻的,但是,貞人他們肯定不是史官,他們也沒有像後來所說的記錄歷史的史官的這種職責和任務,他們僅僅是從事宗教儀式活動。

這一點我們的文字學家沒有提到過,但是這一點是非常非常重要的,這就叫一畫開天,他直接的宣告了文字使用的肇啟,奠定了西周對文字進一步完整繼承和擴大使用範圍的基礎。

- 西周週人《何尊》上的銘文

週人地處我國西北地區,比較落後,他們使用文字不如商朝人發達。週人對商人善於使用文字,非常的崇拜,也非常的尊敬他們有文字。

《尚書》中有清楚的記載。例如,《尚書-多士》篇記載周公對商朝遺民說的一段話:「惟爾知,惟殷先人有冊有典,殷革夏命。今爾又曰:『夏迪簡在王庭,有服在百僚。予一人惟聽用德,肆予敢求於天邑商,予惟率肆矜爾。考古學證實的事實。我認為這是一個非常可信的歷史事實。

周武王推翻商朝以後,不但同意啟用商朝的官員,還毫無保留的繼承了商朝人的文字文明,很快成為使用文字的先進族群。

周武王這裡說的商朝已經「惟殷先人,有冊有典」一直是一些文字學家認為夏朝有文字或商朝已經有史官的證據。我們不否認夏朝或皇帝時代是有文字的問題就在於,我們對文字的應用範圍,一定要把他和商朝晚期以及周朝的應用範圍要分清楚,這是我們要講的一個核心問題。如果沒有這樣的區分,光是從文字的現象來說,那我們不是說過文字早在7000年就已經有了嗎?

為什麼我們無法解釋7000年前的文字,包括甲骨文當中的一些文字,我們至今解釋不了呢?問題的核心就是,我們承傳文字的過程當中,是有此消彼長互相的抵消的代謝演變的,有一部分被承傳下來了,有一部分沒有被承傳下來,沒有承傳下來的字,當然我們今天就無法認識。

漢字真正成為現代意義上的文字,是從周朝開始的。漢字完全實現「大範圍使用文字」也是從西周開始的。西周時代產生的大量的青銅器銘文就是最好的證明。

- 西周恭王時期作品《牆盤》,週恭王在位時間為西元前950年至西元前936年

漢字最早是刻在陶器上。商朝發明了刻在龜甲和獸骨上的使用方法。

周朝人除了學習商朝在鐘鼎上鑄造,還發明了竹簡,並且有統一的尺寸。

春秋戰國時代,是漢字和私人著作最發達的第一個高潮。在中國歷史上,一般老百姓都可以著書立說,這在春秋戰國時代是第一次出現。

春秋戰國時代,對文字的普遍普及與推廣,是中國史上最偉大的一個文字文明時代。產生這個使用文字文明的時代,是文字在中國發展到某個階段的必然產物。這段歷史揭開了中國文字的文明史。

也就是說,春秋戰國時代,是一般老百姓也可以用文字記錄歷史寫作著作的時代。

所以,我們大量的神話故事歷史傳說就產生在這個時代。為什麼中國神話沒有產生在其它的時代?因為在春秋戰國時代之前,主要是以口頭文學的形式交流和傳遞文化訊息的,那麼口頭文學傳播的範圍就比較小,影響力也就要小一些。而春秋戰國時代之後,中華文明就開始從口傳文學,逐步進入了以文字文明為主的文化訊息交流時代了。

文字文明它有一個特點,就是記錄下來的東西就不能再改變了,你有你這個時代的寫法,下一個時代有下一個時代的寫法,這是兩個不同時代的寫法,但是如果是口頭文學,它就只能有一個版本,就是以「現代」承傳人為準。所謂的原始「文本」誰承傳,誰改編,你也不知道誰改編了,從什麼時代改編的,這是從口頭文學中找不到痕跡的。所謂歷史的真實,就這樣會被後人輕易的在口頭的傳播過程中改寫了。

但在文字記錄的作品裡面,我們完全可以看得出來,哪個時代是最早記錄了什麼,哪個時代開始改編了什麼。

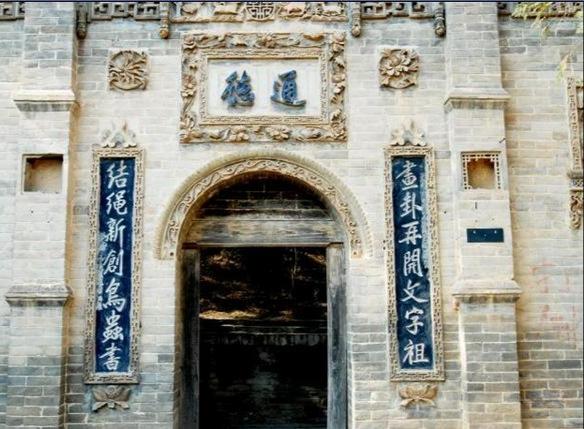

倉頡這兩個字就是在這段時期出現的。

倉頡兩個字最早出現在戰國晚期荀子和他的學生韓非子著作中。不久,秦朝呂不韋編輯的《呂氏春秋》中也出現了「倉頡」這兩個字。

- 倉頡廟

我個人的意見是,倉頡顯7然是周人創造的神話,這個神話從西周一直流傳到戰國時代,被戰國時代的文字記錄下來了。所以現在所謂倉頡的故鄉還在陝西省。白水縣史官鎮因黃帝史官倉頡葬於此地而得名。

下面我們就根據歷史文獻來看倉頡這兩個字是怎樣從傳說逐步產生了一個倉頡神話的。

戰國晚期的荀卿在《荀子‧解蔽》說:

「故好書者眾矣, 而倉頡獨傳者,壹也;好農作物者眾矣,而後稷獨傳者,壹也。好樂者眾矣,而夔獨傳者,壹也;好義者眾矣,而舜獨傳者,壹也。仲作車,乘杜作乘馬,而造父精於禦:自古及今,未嘗有兩而能精者也。

荀子在這裡所說的好書者眾,這裡的「書」應該是指書法。荀子說的意思就是,善於書法的人很多,也有各種不同的風格。但是倉頡只學了其中的一種書法,所以現在大家都學倉頡的書法。

在荀子這個時代,中國的書法已經從篆書大篆向著小篆在邁進,同時也產生了隸書。荀子的兩個學生,一個叫李斯,一個叫韓非子,都是傑出的人物,其中李斯是幫助秦始皇整理了漢字的文字改革學家,所謂的小篆就是李斯創制的,我們可以說,李斯之所以能夠整理創制小篆,這跟他的老師荀卿的教導是分不開的,就是精於一種書法。

這裡我們需要指出的是,荀子並沒有說到倉頡發明創造了文字,而是說他的書法很有名流傳甚廣。

但是,他的學生韓非子的說法,就跟老師荀子的說法不一樣了。韓非子在《韓非子‧五蠹》一章中說:「古者蒼頡之作書也,自環者謂之私,背私謂之公,公私之相背也,乃蒼頡固以知之矣。 」

韓非子在這裡所說的倉頡的作書,則是指創造文字或解釋造字原理。

戰國時代的教育也是比較發達的,那麼在教育的時候,這個時候文字學肯定也是一個重要的一課,跟我們今天沒有什麼區別,所以在戰國時代也產生了類書著作《爾雅》,《爾雅》雖然不是字典,但是它已經具有字典或解釋文字的特點,它產生在這樣一個時代,我們覺得也是非常合理的,因為需要在我們學文學的時候有一個對文字的權威的解釋。那麼在建立這樣一個文字權威系統的時候,必然要推出一個古代的詩人。這就產生了一個傳說中的黃帝時代的史官倉頡這樣一個神話人物。

我們從荀子和韓非子的著作來看,昌傑雖然是很著名的一個文字學的創造者或書法家,但是還沒有那麼神乎其神。

- 湖北夷陵楊家灣陶器上的刻符文字

我們知道在戰國時代產生了大量的神,各種各樣的神,包括倉頡就是一個文字之神。這比較符合古代學者對於文明創造者的崇拜,但這不是事實,畢竟是人們的想像。

西周這一個時代是漢字發展的重要時代,第一它是普及了漢字,第二它廣泛的應用了漢字,流通的漢字是漢字形成了很大的社會應用,所以戰國時代的教育也是相當發達的,因為這個發達程度當然要比西周時代要發展很多了,比如說孔子私人辦學就是普及教育的一個象徵,而戰國時代這種普及更加的廣泛了。

所以我認為在這個時代,學者們產生了對文字創始者的思考,對他們的想像,這就一點也不困難了。

我們從荀子和韓非子這兩位師生之間對倉頡不同的理解就看得出來。這時候對倉頡的想像還帶有一定的理性,還不完全是神乎其神的一個人物。

與韓非子時代相距不到30年的《呂氏春秋·君守篇》也根據荀子的記載,提到倉頡,他說:「奚仲作車,倉頡作書,後稷作召,皋陶作,昆吾作陶,夏黃作城,此六人者,所作所為當矣。之。比如說“後稷作產”,就是非常清楚的表達了後稷作為一個農業改革家的地位。因為在後稷之前,還有黃帝時代的神農氏。據說神農氏才是真正的農業之神。

《淮南子‧本經訓》記載:「昔者蒼頡作書,而天雨粟,鬼夜哭;伯益作井,而龍登玄雲,神棲崑崙,能愈多而德愈薄矣。故周鼎著倕,使銜其指,以明大巧之不可為也。

《淮南子》中所說的倉頡作書天雨粟,鬼夜哭。顯然是有一些神話色彩的。我們從西漢武帝時代《淮南子》中的倉頡這個形象來看,顯然已經比荀子和韓非子他們的要超乎現實。

到了東漢時代許慎的著作《說文解字序》中,對於倉頡的形象更是豐滿和神話到了極點。他說:「黃帝史官倉頡,見鳥獸蹄迒之跡,知分理可相別異也,初造書契。百工以乂,萬品以察,蓋取諸夬。」{ /b}

「倉頡之初作書也,蓋依類象形,故謂之文。其後形聲相益,即謂之字。」

兩漢是中國文化的一個高峰時代,從西漢到東漢學術研究一直是呈上升的局面,到了許慎這個時代,文字學研究取得了更高的成就,對於倉頡的解釋,他也能從文字學家的角度來去考察研究,同時這裡邊也有前輩對於文字學的形成發展的研究在裡邊,所以基本上是一個文字學的科學體系。問題在於他把倉頡當作一個真實的人物,給安排在黃帝這個時代,到底恰當不恰當?這是我們值得從今天的考古學的研究來看,要重新思考的地方。

- 甲骨文資料

而我們從今天的考古學發現來看,也無法得出一個可靠的結論,在黃帝時代就有這樣一套文化體系,比如說,史官這樣一種官職,估計這個官職是沒有的。因為黃帝都沒有記述歷史的這樣一個時代的文化可能,或者說在皇帝時代都沒有發現可以用文字來記載歷史,怎麼可能證明這個時代存在一個史官,存在一個倉頡,會創造文字或者整理文字呢?這是沒辦法相信的。

我們認為,即使在商代也不會存在史官這樣一種官僚制度的。因為現從的甲骨文文化體系無法證明這是史官所作。而我們可以確切的認為,在商朝最起碼早期和中期都沒有史官這樣的職務。

可能西周時代會存在的,這是有可靠依據的,因為在西周時代已經產生了用文字記錄文學作品的事實。

同時,在西周晚期的春秋時代,也出現了私人用文字來著作的事實,這些都說明在西周時代有史官,這是可以認定的。

為什麼我們說商場沒有史官呢?這就說到文字學的一個重要轉折。我們認為甲骨文是小範圍使用文字和大範圍使用文字之間的一個重要的轉折期,在這個轉折期它還沒有自覺的使用文字來作為一種社會交通的工具。從我們現在看到的甲骨文的卜辭來看。這種使用文字的行為並沒有擺脫僅限於宗教領域使用文字的這樣一個小範圍。

但是和過去不同的是商朝,使用文字是得到了國家最高機構,也就是商王的認可的,這個意義是非常重大的。

商王對文字的意義有所重視,那就意味著文字開始可以普及推廣學習了。而文字的學習首先是在一個使用文字者的家族代代相傳,這樣一代一代的傳下來文字,就作為一種有效的社會交通工具了。

但是我們應該看到的是,在商朝,文字還處於一種壟斷專有的使用的地位。也就是說,使用文字的人主要是在從事占卜工作這些貞人之間流通的。而貞人這樣一個群體,應該說已經具備了社會群體的特點,而不僅僅是一個很小的圈子。

比如說,現從甲骨文可以考證出來的貞人有100多人,我們可以說,這100多人肯定不是一個家族的,他們分別來自於不同的家族。這麼多的人匯聚一起,從事同一種工作,用同樣的文化符號文字,這就跟以前小範圍使用文字,自發的個體的現像有質的區別。

就這樣一個使用文字的特色來看,在商朝設置史官的可能性是非常低的。因為在這段時期,文字尚不具備廣泛應用的事實。

那麼商朝都沒有史官,在商朝之前就更沒有史官這樣一個職務了,同時我們不管這種判斷是正確還是錯誤問題的,關鍵就在於文字的創造,不是由倉頡這樣的人創造的,更不是文字出生在黃帝時代。

- 湖北夷陵楊家灣陶器上的刻符

如果說中國文字肇啟整理的時代,應該出現在商朝才是比較合理的。

正因為在商朝形成了文字,周朝才會大量使用文字,那麼產生一個主管創造文字的神,這是完全可以理解的。因此創造倉頡這樣一個神,作為一種文化尊嚴的存在,我認為這也是有歷史的合理性的。

但是,從我們今天的認知來講,我們從歷史發生論的角度來看,文化上肯定倉頡是一回事,在事實上存在倉頡又是一回事情。

所以有的學者認為,倉頡的倉是不是跟創字有關係?認為倉頡兩個字可能是「創契」。那麼,我們看一看古代的文字學裡邊對「倉」、「頡」、「創」、「契」這些字都是怎麼解釋的呢?

清代段玉裁《說文解字註》釋「倉」雲:

穀藏也。藏當臧。臧,善也。引伸之義,善而存之亦曰臧。臧之府亦曰臧。俗皆作藏。分平去二音。榖臧者,謂榖所臧之處也。廣部曰。府,文藏。庫,兵車藏。嶏,芻。今音皆徂浪切。蒼黃取而臧之。蒼,舊作倉。今正。蒼黃者,匆劇之意。刈穫貴速也。故謂之倉。

許慎《說文解字》:“頡,直項也。從頁,吉聲。”

《淮南書》:“王公大人有嚴志頡頏之行。”

《漢書·揚雄傳》:“鄒衍以頡亢而取世資。”

《呂氏春秋》:“長短頡喔百疾。”

《詩·邶風·燕燕》:“燕燕於飛,頡之頏之。”

事實上,「倉頡」的頡應讀古音,以商務印書館《古漢語常用字字典》解釋,只能讀jiá,古音中頡並沒有jié的讀音。除此之外還有一個讀音讀讀「擷」。

我們從倉頡這個名字的考證來看,似乎跟創造發明文字真的沒有連結。

如果我們從姓氏的倉來看,倉頡,復姓侯剛,名倉頡。那麼實際上倉頡,這個姓氏源自於黃帝的姓氏姬姓,他的本姓為候剛而不是倉,後來以「倉頡」名,並且成為一個姓氏,屬於後人以先祖名字為氏,與倉頡並沒有關係。

中國的姓氏在漢代有了很大的發展和調整,在漢代以前姓氏還是比較混亂的,因為當時有很多的老百姓並沒有姓,也沒有氏。有姓有氏的人都是一些大的家族。隨著漢代國家中央政權的進一步鞏固戶籍制度的建立也成為國家的重要管理制度,因此姓氏就發生了重大的變化,人人都可以有姓有氏。在這個過程中,大量的人口富會於神話傳說,或是一些古代帝王的大姓。或是從古代帝王,特別是堯舜時代帝王大成他們的姓氏裡邊有一些繼承。

或許有一部分人把倉頡這個名人名當作自己的姓氏了,於是對「倉」這個姓也做了大肆的渲染,這樣,倉頡的神話就得到了進一步的豐滿。

我們再看看古代對「創」和「契」是怎麼解釋的。

我們看,《康熙字典》「創」字的釋文雲:

〔古文〕戧。 《唐韻》、《集韻》、《韻會》,初良切。 《正韻》,初莊切,音瘡。 《說文》:「傷也。本作刅,或作創。」徐曰:「此正刀創字。言刃所傷也。」《前漢‧曹參傳》:「身被七十創。 」

《康熙字典》集結了漢唐學者對「創」字的解釋。按照「創」最早的本意來看,就是創傷的意思。

清代段玉裁《說文解字註》釋出「創」字雲:

刅或從倉。從刀倉聲也。凡刀創及創腫字皆作此。

段玉裁把「創」與「倉」的讀音 不知因何同聲。但是,與倉頡還是無法連結。

我們再看看,段玉裁《說文解字註》是如何解「契」字的:

大約也。約取纏束之義。週禮有司約。大約劑,書於宗。小宰。聽取予以書契。大鄭雲。書契,符書也。後鄭雲。書契謂出予受入之凡要。凡簿書之冣目。獄訟之要辭。皆曰契。

契這個字與文字使用是有一定關係的,而且,最早的文字也是契刻。但是,如果把它按照原始文字創造來說,似乎契刻文字和倉頡造字還是有很大不同的。

- 被認為是倉頡的書法

按照古人對倉頡造字的說法來講,是說倉頡創造了系統的文字,但是我們從事實上來看,倉頡遠遠沒有做這個工作,也不可能是倉頡這個人創造了文字的。

事實上倉頡在戰國之前都沒有這個名字,最早出現的文獻已經是戰國晚期了。秦代《呂氏春秋》提到倉頡的時候,也沒有說他是創造了文字的人,也沒有說他是黃帝時代的史官。

漢武帝時代劉安主持編寫的《淮南子·修務訓》記載:「史皇產而能書。」又在《淮南子-本經訓》中說:「昔者蒼頡作書,而天雨粟,鬼夜哭。三國學者高誘為《淮南子》注雲:「史皇倉頡,生而見鳥跡,知著書,故曰史皇,或曰頡皇。」到底有沒有事實依據,顯然古代人是不會做這樣的思考的。

所以,西漢末東漢初的緯書《春秋元命苞》書中,依據《淮南子》書,變本加厲,多加想像之詞對倉頡作如下「生動」描寫,彷彿親眼所見,說倉頡:「龍顏悚,四目靈光,實有睿德,生而能書。赴會之說,愈演愈烈,發展為倉頡是「黃帝的史官」等傳說。

史官是掌管天文、歷算、圖書的官員。太史令是主管史官的長史。 《呂氏春秋·先識覽》中說:“夏太史令終古出其圖法,執而泣之。夏桀迷惑,暴亂愈甚。太史令終古乃出奔於商。”

- 二里頭出土文物,有些學者認為是夏朝的文字

這是較早見於文獻中太史官這個詞的記載。那麼,夏朝有沒有太史令?我們估計應該是沒有的。因為夏朝這個時代是有文字但不使用或使用文字非常有限的一個時代。根據我們從甲骨文看,從事占卜活動的貞人大約100多人的規模來說,使用文字的人,可能不會超過200人。就這麼一些人在使用文字壟斷文字,顯然不足以構成一個官僚體系。當然他們對自己的占卜文獻還是需要管理的。即便會出現史官這樣的官僚那麼最早也只能是產生在商朝的末期了。所以說,《呂氏春秋·先識覽》夏朝有太史官,顯然是戰國末年的文人對於歷史的一種想像,因為在周朝已經是有史官的,那麼當然也會有太史令。而夏朝是不是史官,這真的不好肯定。

現代學者認為黃帝是原始社會後期部落聯盟的首領之一,當時還沒有國家官僚體系,可見「史官」之說,顯然是後人以後代才有的國家官僚體系中的職官名稱,附會於史前傳說人物身上的結果。所以從歷史事實來說,倉頡造字,顯然是個神話傳說。