《西遊記》中,孫悟空大鬧天宮,觀音菩薩舉薦灌江口二郎真君前來收服。

二郎神與孫悟空鬥得難解難分,觀音試圖用手中瓷瓶擊殺悟空。

彼時,太上老君攔住她,並掏出自己的金剛圈。

老君介紹金剛圈的來歷時,說了一段話:

“這件兵器,乃錕鋼摶煉的,被我將還丹點成,養就一身靈氣,善能變化,水火不侵,又能套諸物。一名金鋼琢,又名金鋼套。當年過函關,化胡為佛,甚是虧他,早晚最可防身……”

在道教中,太上老君便是老子。

《史記》上說,老子騎青牛過函谷關,被關令尹喜攔住求道,老子留下一部《道德經》,隨後「不知所終」。

有一種說法說:老子西行又南下,到了印度,點化釋迦牟尼成佛,因此叫「化胡為佛」。

所以有人說,老子才是佛教的創始人。

當然,這種說法有些荒誕,不過是小說家言,可作笑談,不必當真。

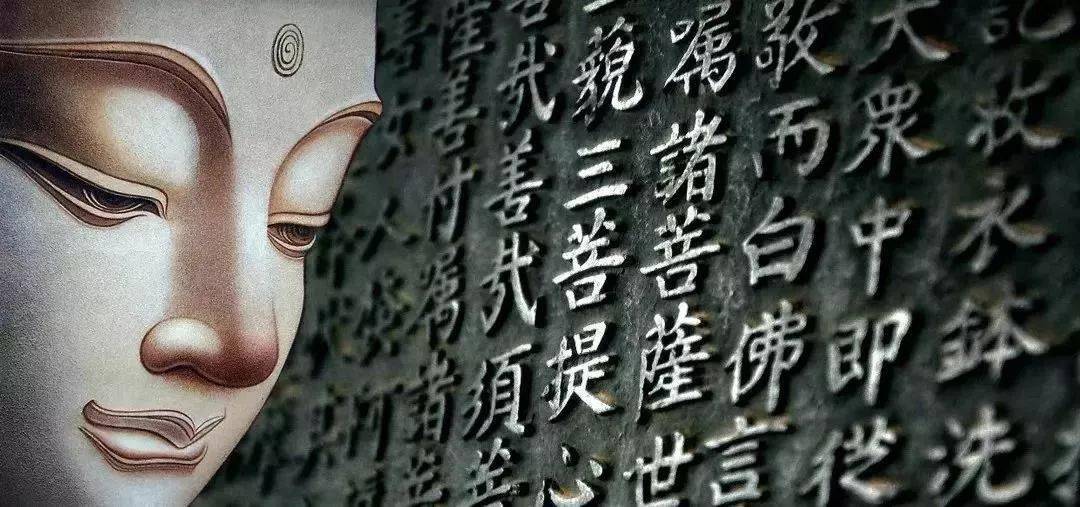

但是,細讀《道德經》,就會發現,其中包含了《金剛經》和《心經》的智慧。

《道德經》第一章裡說:

“道可道,非常道。名可名,非常名。無,名天地之始;有,名萬物之母。故常無,欲以觀其妙;常有,欲以觀其徼。此兩者,同出而異名。同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。”

許多人在斷句時,把第二句讀成了:「無名,天地之始;有名,萬物之母。」

他們對此的解釋是:無名,是天地本初的狀態,沒有名相;有名,是萬物生成後的狀態,各種名相紛繁。

這樣的解釋很有道理。但在北宋時,王安石就認為這種斷句是讀錯了,應該讀成:「無,名天地之始;有,名萬物之母。」

這樣的斷句,才更符合老子的本意,更能體現老子的境界。

道,就是“無”和“有”,如果換成佛經裡的說法,就是“真空”和“妙有”,或者是,“空”和“色”。

《心經》裡說:色不異空,空不異色。色即是空,空即是色。

從這裡,就能看出《道德經》中蘊含著《金剛經》和《心經》的智慧。

《金剛經》是佛陀和須菩提的對話,在佛陀的弟子中,須菩提號稱「解空第一」。

所以,《金剛經》很重要的一點,就是在談「空性」。

什麼是「空」?

空,不是沒有,而是具備無窮的可能性。

「空性」的智慧,不是說沒有,而是說非善非惡,非美非醜,非黑非白,而是具備無窮的可能性。

這也就是老子所說的“無”。

無,不是什麼都沒有,而是一種變化和規律。

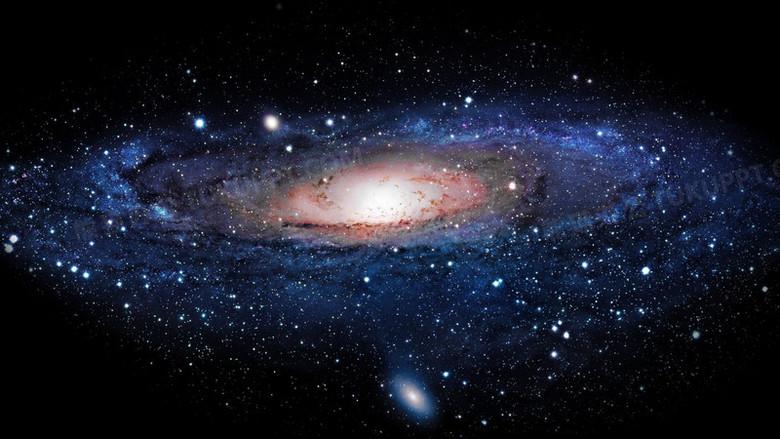

天地之始是無形無相的,一團混沌,但它具備了無窮的可能性,所以才有了後面的“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。

這個世界在不斷地變動之中,無數的條件在發生,也在結束;無數的結果在誕生,也在消亡;歲月流逝,時空變幻。

“無”中生出“有”,“有”又在不斷地聚合、離散、重組,生出新的組合……

這就是這個世界最真實的樣子。

老子想說的,就是這樣一種永恆的變化。

只有明白了真正的“無”和“空性”,才能開始修道。

接下來的一句話,就是《道德經》的精髓。

「故常無,欲以觀其妙;常有,欲以觀其徼”,在道家的修煉中,把這句話濃縮成了8個字:無欲觀妙,有欲觀竅。

“常無”,就是在無為的狀態中安住其妙。

無為的狀態就是空性的狀態,也就是心中朗然空寂,有無窮可能性的境界,這時候,就會有無數的妙用在你生命中出現。

這樣的狀態,就像是禪定中,靜靜感受萬物的流動。

《心經》裡說:觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空。

這裡的“照見”,就是“觀其妙”。

而“常有”,就是妄念紛擾的狀態,“觀其徼”的“徼”在道家中被稱作“竅”,也就是丹田。

當你慾念紛飛時,就把心收回來觀其竅——也就是道家修煉中經常說的“氣沉丹田”、“意守丹田”。

這就是老子在《道德經》一開始,傳授給尹喜的修練之法!

當你開始修行時,那狀態出現,你就安住於妙中,狀態消失,你就守住自己的竅,在這種有有無之中選連自己,不執著於其中任何一種狀態,無欲觀妙,有欲觀竅。

在無執無舍之中,你會看到湛然空寂中生起的覺性靈光,讓自己融入其中。

這時候你就會知道,所謂的“無”和“有”其實是“同出而異名”,其實是同一個東西。

在現像生起時,你要知道它是變化的,但在變化之中,你要安住於一種不變的東西裡。

忽而安住於妙中,忽而守住你的竅,這樣你就進入了修道的「眾妙之門」。