今天我們來聊聊漢字是如何誕生和演變的。

早在4000多年前,華夏大地還沒有出現文字。我們的祖先記錄事情都是靠打繩結,拿一條繩子,每做一件事情就在上面打一個結。但隨著人口越來越多,每天發生的事情也越來越多,全都用繩結來記錄,便成了一片混亂。

相傳倉頡是黃帝的史官,專門記事。有一天他在打獵的時候,突然發現了鳥獸的腳印,就想到萬事萬物都有自己的特徵,如果能夠抓住事物的特徵畫出圖像,大家都能認識,這不就解決問題了嗎?於是倉頡根據觀察到的事物特徵,如日、月、星、河、山等,用簡單的線條畫出了這些事物的樣子,於是形成了最古老的象形文字。這就是我國古神話傳說「倉頡造字」。

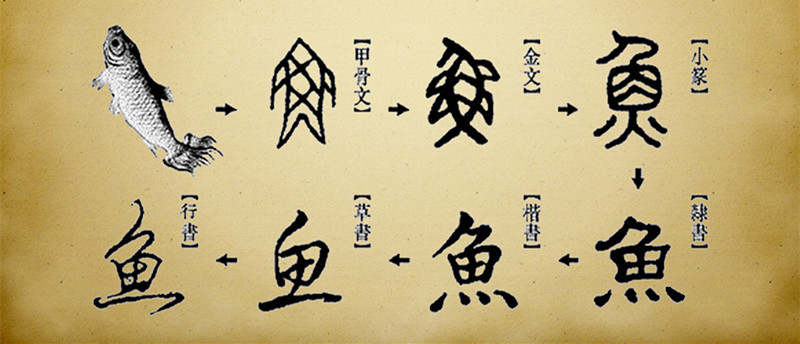

每一個漢字字形的初創,都有自己的來龍去脈。我國漢字的演變過程經歷了幾個階段:

第一階段是殷商時期通行的具有對稱、穩定格局的象形字甲骨文。其特徵是:圖畫特徵較明顯,主要是用刀在龜甲獸骨上進行刻畫,字形大小不一。

第二階段金文,又稱鐘鼎文,指鑄刻在青銅器上面的文字。筆道厚實,結構整齊。

第三階段是春秋至秦朝中期的篆書,篆書是大篆、小篆的統稱。

秦始皇統一六國後,推行“書同文,車同軌”,統一度量衡的政策,由丞相李斯將六國文字收集起來,在秦朝以前使用的大篆文字基礎上,刪繁就簡,創制了小篆。其特點是:筆畫、結構規範工整,字體、字形高度統一。這也是我國文字發展史上的重要里程碑。

第四階段是漢朝至今的隸書、草書、行書、楷書,主要是以記號字為主體的表意字。

漢字作為中華民族的語言,包含數千年的文化內涵,是人類智慧的結晶,也是中華民族的血脈。當我們看到一篇漢字作品時,讀者們可以透過漢字形態,看到那文字背後的情感,以及漢字那一撇一捺的獨特美感。