戴望舒名作《雨巷》裡的「丁香女孩」形象。

●蔡登山

以「雨巷詩人」而馳名,繼而又領銜「現代」詩派的戴望舒,他的詩數量不豐、體式不宏、題材不廣,或許難當「雄沉博大」之評語,但放眼新詩風雨歷程,他又是繞不開的存在。連詩人余光中這樣對戴詩多有微詞者,也說他“上承中國古典的餘澤,旁採法國象徵派的殘芬,不但領袖當時的象徵派作者,抑且搖啟現代派詩風。”

當那撐著油紙傘的詩人,那寂寥悠長的雨巷、那夢一般地飄過有著丁香一般憂愁的姑娘,那是多麼充滿象徵意味的抒情形象和意象。它以朦朧而不晦澀、低沉而不頹唐、深情而不輕佻,展現出「幽微輕妙的去處」。而「雨巷」後的戴望舒,又把意象營造、暗示、隱喻等手法,不斷地發揚。

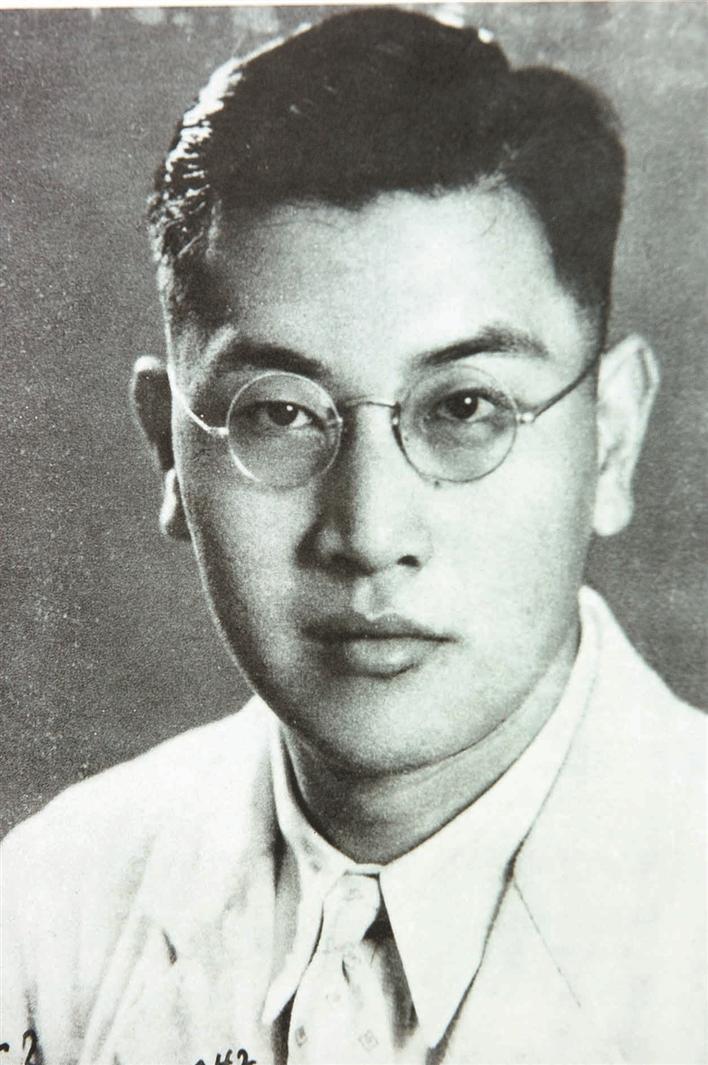

戴望舒(1905-1950),浙江杭州人,從一九二〇年代開始創作到一九四〇年代擱筆,戴望舒留下四本詩集:《我的記憶》《望舒草》《望舒詩稿》和《災難的歲月》,共存詩九十餘首。同為文友的施蟄存晚年曾說:「這九十餘首所反映的創作歷程,正可說明五四運動以後的第二代詩人,是怎樣孜孜矻矻地探索前進的道路。在望舒的四本詩集中,我以為《望舒草》標誌著作者藝術性的完成,《災難的歲月》標誌著作者思想性的提高。

儘管戴望舒的詩藝在前、中、後期有所不同,然而像徵詩派的基本質素卻貫穿始終。總之,在詩的朦朧與透明、隱藏與表現之間,追求藏而不露的「半透明」東方式的意境,是戴望舒詩歌美學追求的重要特色。

綜觀戴望舒的生活歷程和詩歌創作,離不了一個「情」字。寫「情」的詩構成了他詩集乃至傑作的主要部分,已是不爭的事實。戴望舒在一首名為《我的戀人》的詩中說——

我將對你說我的戀人,

我的戀人是個羞澀的人,

她是羞澀的,有著桃色的臉,桃色的唇

和一顆天青色的心。

詩中的女主角是施蟄存的大妹施綾年。她比戴望舒小五歲,此時長得亭亭玉立。戴望舒當時匿居於施家,與施綾年有了更多的接觸,愛情的幼苗在詩人的心田萌生。

戴望舒的初戀是痛苦的,使他更為痛苦的是他囿於傳統,自尊而又內向,胸有鬱積卻不能一吐為快,只能把自己的「真實」透過想像流瀉於詩篇之中。

一九二九年四月,詩人自編的第一本詩集-《我的記憶》出版了,他在詩集的扉頁上大大地印了A Jeanne(給綏年)幾個法文字,並有兩行拉丁文的詩句,據戴望舒自譯為——

願我在最後的時間將來的時候看見你,

願我在垂死的時候用我的虛弱的手把握著你。

詩人把自己對施綛年的感情公開了,把自己絕望的愛公開了。它表露詩人整個痛苦的靈魂,也為這本小小的詩冊增加了感情的深度與重量。在《愛與死只有一種選擇》中,他約請施綛年做最後一談,希望她能接受他的感情,否則他就跳樓以身殉情。在這生命的最後一瞬間,靈魂的震盪發出耀眼的火花,施綾年為戴望舒的赤誠所感動,也為他的自萌短見所震懾,勉強地接受了戴望舒的感情。

戴望舒回到杭州,請父母出面提親。施綾年的父母原本不同意這樁婚事,但如今在這種情況下,加上施蟄存的支持,也勉為其難地同意了。一九三一年十月,他們舉行訂婚儀式。

隔年十月八日,戴望舒應承了施綛年要他出國留學取得學位方同意完婚的條件,搭乘「達特安號」郵輪赴法。詩人的日記記載著離別的情景:「今天我終於啟程了。早上六點鐘醒來,綺年十分悲傷。在這離別的最後時刻,彼此間有許多安慰的話要說,卻什麼也說不出來。頭。夫)、姊姊瑛、老黃和綛年來送行。王為我們在甲板上拍了幾張照片。風刮到水裡。時,再也抑制不住自己的淚水了。久久佇立,直到再也見不到她的白手絹,才返回船艙。

一九三五年春戴望舒由巴黎回國,卻失去了愛情。海外的傳聞並非空穴來風,施綛年已經移情別戀了。其實早在訂婚前她和別人已有戀情,但又不能公諸於世。偏偏戴望舒苦追不捨,並以身殉情;加之父母也點頭允諾,她只好勉強與戴望舒訂婚,然後又以出國留學為由把婚期延宕下來。戴望舒一到法國,施綛年即表示不能與之結婚,因為她另有其人。此事引起軒然大波,為了不給遠在海外的詩人增添苦惱,施蟄存和其他國內的親友一直瞞著他。戴望舒回國後,面對這樣的情形,既痛苦又生氣。他找施綛年的父母理論,施父只有賠不是。他當眾打了施綛年一記耳光,然後登報解除婚約,結束了為期八年的苦戀。

失去了施綛年的愛情,戴望舒與他的朋友穆時英、劉吶鷗、杜衡有了更多的交往。也由此他認識了穆時英的妹妹穆麗娟。穆麗娟比戴望舒小十二歲,是穆家唯一的女孩,端莊優美。因為哥哥的關係,穆麗娟很自然和戴望舒有了往來。先是晚上一起玩,戴望舒從法國學會了一種法式橋牌方法,教穆麗娟他們打牌,或者去跳舞;再者戴望舒又請穆麗娟白天幫他抄稿子,彼此有了更多單獨接觸的機會,逐漸產生親密的感情。

一九三五年冬,杜衡受戴望舒的委託,向穆麗娟母親提親。訂婚時沒有舉行儀式,戴望舒透過杜衡把錢給了穆麗娟母親,要穆麗娟自己買一個鑽石戒指,以志紀念。一九三六年六月他們結婚了,婚禮在上海北四川路新亞飯店舉行。婚後他們搬到上海亨利路永利村三十號居住。生活的安定與美滿,促使戴望舒更加勤奮。除寫詩外,他也繼續翻譯《唐·吉訶德》,而學習俄語也是從這個時候開始的。另外他同孫大雨、梁宗岱、馮至、卞之琳等人創辦了《新詩》雜誌。

抗戰爆發後不到一年,戴望舒舉家由上海遷到香港,初時住在學士台,後來搬到薄扶林道的「林泉居」。一九三、八年八月他主編的《星島日報》副刊《星座》創刊,他決心在敵人入侵造成的「陰霾氣候」中掙扎,以「自己微渺的光明與港岸周圍的燈光盡一點照明之責」。國內和流亡在香港、南洋的許多作家都成了《星座》的作者,該刊成為當時文化界堅持以文藝為武器、為民族危亡盡力的一個重要陣地。戴望舒同民族敵人和港署當局進行了頑強鬥爭。一九三、九年五月,戴望舒與張光宇合辦《星島週報》,隨後又與艾青合編詩刊《頂點》,與馮亦代、葉靈鳳等合編《耕耘》雜誌。在十分活躍的香港文壇中,戴望舒成為一個核心的角色。

在香港“林泉居”雖是“一個安樂的家”,但戴望舒後來卻說:“可是,女兒,這幸福是短暫的,一霎時都被雲鎖煙埋。”

其實在表面寧靜幸福的氛圍中,一直潛伏著情感的危機。傳記作家王文彬就指出,這危機來自詩人本身。

戴望舒與穆麗娟的結合,來得順利,幾乎沒什麼波瀾,因而至少缺乏像施綛年那樣有力的衝動和深沉的激情。他把小自己十二歲的穆麗娟看成不懂事的“小孩子”,家中的事都由他做主。他沒有註意到穆麗娟的內心,缺乏與她作深層的感情交流。穆麗娟在半個世紀後的一九九四年接受王文彬的訪問,談到她和戴望舒在香港的後期生活時說:「他是他,我是我,我們誰也不管誰幹什麼,他什麼時候出去、回來,我都不管;我出去,他也不管。是我。 ,我要和你離婚。

一九四〇年冬至,穆麗娟的母親病逝。戴望舒把這一消息瞞著穆麗娟,後來穆麗娟從別處得知實情,悲痛地帶著女兒朵朵(詠素)趕回上海,卻連母親的最後一面都沒有見到。痛定思痛後,她透過書信向在香港的戴望舒提出離婚。這時又風傳有位朱姓大學生在追求穆麗娟,這位大學生每天叫花店送上一束花,花中夾一張名片,寫一個條子給穆麗娟,前後達一個多月。戴望舒知道後,於一九四一年六月趕到上海,他找到朱姓大學生,阻止事態發展。後來這位大學生因思想偏激遭到通緝,這段戀情也終止了。

回到香港的戴望舒繼續努力挽救婚姻,他寄錢寫信,呼喚妻子的歸來,換來的卻是穆麗娟離婚的決心。戴望舒再一次從幸福之巔跌落到痛苦的深淵,於是他給穆麗娟發出“絕命書”:“……我用死來解決我們間的問題,它和離婚一樣,使你得到解放。”

這是戴望舒第二次為感情選擇自殺,穆麗娟接信後告訴戴望舒的姊姊戴瑛。戴瑛說:望舒過去自殺過,一個人不可能再自殺一次。但戴望舒卻真的服毒自殺了。詩人所幸是獲救了,然而這個舉動並沒有讓穆麗娟回心轉意。雙方以信函聯繫,並經律師馬叔庸辦理離婚(分居)協議,半年為期,以觀後效。

九四一年末香港淪陷。隔年春,戴望舒被日寇逮捕,被關進位於香港島中環奧卑利街16號前稱中央監獄的域多利監獄(Victoria Prison),這是香港的首座監獄(現與毗鄰的中區警署一起復修,成為法定古蹟「大館」一部分)。

牢獄生活是一場人間地獄似的惡夢。暗黑潮濕的牢房,被血污浸染的鋪石,禁錮而冰冷的鐵柵,在這生與死就在一線之間的日子裡,他甚至見到很多人從此沒有回來。受盡嚴刑拷打,不但沒有使這位昔日的「雨巷詩人」屈服,反而更加堅定了他的愛國之心。在獄中他寫了《獄中題壁》《我用殘缺的手掌》等光輝的詩篇。題壁詩這麼寫著:

如果我死在這裡,

朋友們,不要悲傷,

我會永遠生存

在你們的心上。

你們之中的一個死了,

在日本佔領地的牢裡,

他懷著深深仇恨,

你們應該永遠回憶。

當你們回來,從泥土

掘起他傷損的肢體,

用你們勝利的歡呼

把他的靈魂高高揚起,

然後把他的白骨放在山峰,

曝著太陽,沐著飄風;

在那暗黑潮濕的土牢,

這曾是他唯一的美夢。

他被關了三個多月,一九四二年五月經葉靈鳳設法保釋出獄,而原有的氣喘病也更加嚴重了。

戴望舒對於民族氣節是相當重視的,也因此在一九四六年一月一日,何家槐、黃藥眠、陳殘雲、韓北屏、司馬文森等二十一位「留港粵文藝作家」聯名指控他附逆時,他寫下《自辯書》說:

……在這個境遇之中,如果人家利用了我的姓名(如徵文事),我能夠登報否認嗎?如果敵人的爪牙要求我做一件事,而這件事又是無關國家民族利害的(如寫小說集跋事),我能夠斷然拒絕嗎?我不能脫離虎口,然而我卻要活下去。也許我沒有犧牲了生命來做一個範例是我的一個弱點,然而要活是人之常情,特別是生活下去、看到敵人滅亡的時候。對於一個被敵人姦污了的婦女,諸君有勇氣指她是個淫婦嗎?對於一個被敵人拉去做勞工的勞動者,諸君有勇氣指他是個叛國賊嗎?我的情況,和這兩者有點類似,而我的痛苦卻更深沉。 ……

出獄後不久,戴望舒認識了年僅十六歲的少女楊靜(麗萍)。根據戴望舒的長女詠素後來的描述:「父親的新妻叫楊麗萍(楊靜),她的父親是寧波人,母親是廣東人。她身上兼有兩地人的特徵與美麗:精緻的五官,鮮明的輪廓,一雙廣東人的大眼睛被長長的睫毛覆蓋著。

楊靜當時在大同圖書印務局工作,戴望舒也正好在此供職。大同圖書印務局中日本人經常進進出出,戴望舒擔心楊靜的安危,於是勸她辭掉工作,到他家中幫忙抄寫文稿,由於朝夕相處,情愫漸進。而遠在上海的穆麗娟始終沒有回應戴望舒的呼喚。因此在一九四二年十一月二十四日,戴望舒致函穆麗娟同意離婚。

隔年五月三十日,戴望舒與楊靜在香港結了婚。婚後,他們先住在薄扶林道原來的房子,後來遷居幹德道,最後搬到藍幹道,都是景色幽雅、地方寬敞的住宅區。

戴望舒除了寫作、編副刊,在胡文虎家中擔任補習老師。一九四四、五年,女兒二朵(詠絮)、三朵(詠樹)相繼出生,為家人帶來新的歡樂。戴望舒在詩中就這麼寫著:“不如寂寂地過一世/受著你光彩的熏沐/一旦為後人說起時/但叫人說往昔某人最幸福。”

然而由於兩人在婚前缺乏互相了解,年齡、教養和性格上的差異,使得他們無法在同一感情層次上作對話。楊靜外表固然宜人,但她的感情帶有明顯少女式的跳動性,敏感的詩人常常覺得把握不住、捉摸不定。一個需要平靜安定,一個則是青春活躍,兩個人隱伏的分歧很快就顯現出來了。

一九四六年春天,戴望舒全家回到上海。一九四八年夏,他攜妻帶女再度流亡香港。但生活無著,戴望舒又陷入困境。這段期間家庭風波又起,同年底,楊靜愛上了住在同一幢房子的蔡姓青年,並向戴望舒提出離婚。戴望舒雖然極力想挽救婚姻,但最後還是在一九四九年二月二十一日簽字離婚了。之後,戴望舒攜帶詠素、詠絮(另:詠樹歸楊靜)搬到葉靈鳳家客廳暫住。

一九四九年三月,戴望舒帶著喜悅激動的心情,帶著兩個女兒與詩人卞之琳一起,乘船經天津塘沽回到北京。他參加了全國文藝界第一次大會的盛會,並被選為作協詩歌工作者聯誼會理事。他全心投入新的工作和生活,但病魔卻過早地奪走了他年輕的生命。

一九五〇年二月二十八日戴望舒因病去世,年僅四十五歲。

香港作家兼學者小思(盧瑋鑾)在文章中談到薄扶林道戴望舒的「林泉居」時說:「五十多年來,薄扶林道改變得太多了,哪裡還有鬆林?哪裡還流著小溪?必去找山坡路口的木牌,因為'林泉居'已經拆掉了--它卻永遠存在愛詩的人的心中。天,雲和樹,/無名的過客在往昔作了瞬間的躊躇。

是的,曾經是林泉居的主人,轉眼間成了匆匆的過客,而我們又冀望能尋些什麼呢?