「這是最美好的時代,這是最糟糕的時代;這是智慧的年頭,這是愚昧的年頭;這是信仰的時期,這是懷疑的時期…」一個半世紀前,英國文豪狄更斯在小說《雙城記》的開頭寫下了這樣一段影響深遠的話。兩百年來,這位「莎士比亞之後最偉大的英國作家」以自身的寫作經驗和文學作品,感動了世界各地的無數讀者。

狄更斯 資料圖

壹

1812年,查爾斯‧狄更斯出生於英國一個海軍小職員家庭。 10歲時,狄更斯被送到倫敦一家鞋油坊當學徒,每天工作10小時,飽受屈辱與磨難。或許,正是少年時期這段充滿艱辛和苦難的人生歷程,奠定了他日後成為批判現實主義大師的基石——只上過幾年學的狄更斯,靠著刻苦自學和自身努力,終於在13年後來登上了英國文壇,成為繼莎士比亞之後英國的另一位文學巨匠。

1836年,狄更斯發表了處女作《博茲札記》,享年24歲。雖然這只是一部描寫倫敦街頭巷尾日常生活的隨筆作品,卻充分展現出他在文學創作方面的才華。此後,他憑藉自身的勤奮和天賦創作出一大批經典作品,包括《大衛•科波菲爾》《匹克威克外傳》《霧都孤兒》《雙城記》在內的長篇小說14部,中篇小說20餘部,短篇小說數百篇,以及大量演說詞、書信、散文、雜詩等,可謂名副其實的著作等身。

狄更斯的部分作品

在當時,狄更斯只要動動鵝毛筆,無論寫什麼,必定“洛陽紙貴”,就是在遙遠的澳洲和北美,書上只要印有狄更斯的名字,瞬間就會一紙難求。到碼頭接船的紐約居民,也不忘牽記“未完待續”的《老古玩店》,會迫不及待地衝著停泊未穩的英國郵輪打聽:“小耐兒死了嗎?”

狄更斯的作品不僅在英語世界風靡,也深刻影響了遙遠大陸另一端的中國。清末著名翻譯家林紓譯「西士文字」四十年,唯獨對狄更斯評價最高。他說:「餘嘗謂古文中序事,惟序家常平淡之事為最難著筆。…今迭更司則專意為家常之言,而又專寫下等社會家常之事,用意著筆為尤難。

貳

身為一代文豪,狄更斯對世界的影響已經不限於文學領域,更延伸到了文化領域。

據說,狄更斯去世時,一個水果小販的女兒曾悲傷地問:“狄更斯先生死了,那麼聖誕老人也要死了嗎?”

為什麼小女孩會把狄更斯稱呼做「聖誕老公公」呢?

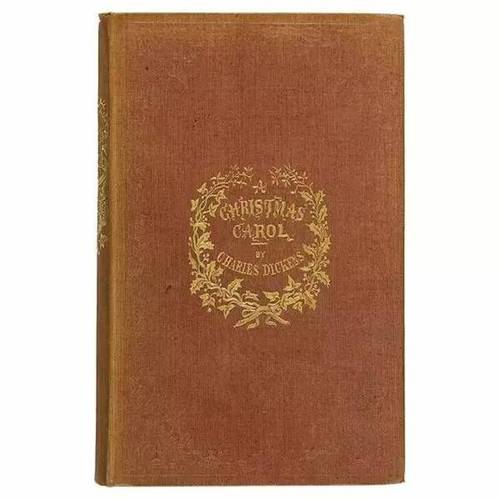

在19世紀初時,聖誕節幾乎「不值一提」。今天我們熟悉的慶祝聖誕節的習慣:家庭團聚、互換禮物、享用大餐,等等,都源自於1843年狄更斯發表的小說《聖誕頌歌》。在狄更斯的描繪中,聖誕節「是個很好的日子,是個充滿愛心和寬恕,與人為善的快樂的日子。」「只有這個時候,男男女女彷彿都會不約而同地自由敞開緊閉的心扉……」相愛的人,會在聖誕節互道:“Merry Christmas!”

狄更斯《聖誕頌歌》

而這一切,其實在《聖誕頌歌》發表前都不存在。事實上,正是這部作品的文學魅力,使得聖誕節從一個傳統宗教節日,逐漸變成了一個人人都能參與其中的歡慶日,並在接下來的一個半世紀中,傳播到了世界各地。

說起《聖誕頌歌》的魅力,還有這樣一個傳聞:一次在波士頓,狄更斯當眾朗誦了這個故事後,一家大工廠的老闆決定再也不在聖誕節開工了,並且第二年的聖誕節還給每個工人發了一隻大火雞。

就連狄更斯本人也說,《聖誕頌歌》「是我有史以來最偉大的成就」。

在此之後,狄更斯又接連推出了《教堂鐘聲》《爐邊蟋蟀》《人生的戰鬥》《著魔的人》等一系列聖誕主題的作品,得到了讀者的熱情追捧。小說家茨威格曾評價:“我無法想像會有誰不喜歡像《爐邊蟋蟀》這樣的小說,能夠抵擋住這些書裡的某些插曲中的快樂笑聲。”

可以說,狄更斯就是那個聖誕老公公。他用故事,帶給每個家庭溫暖快樂。

叁

1870年6月9日,在創作最後一部小說《埃德溫•德魯德之謎》時,狄更斯因突發腦溢血與世長辭。

逝世後,狄更斯被安葬在西敏寺的詩人角,墓碑上這樣寫道:

「他是貧窮、受苦與被壓迫人民的同情者;他的去世令世界失去了一位偉大的英國作家。」

(本文綜合新華網、搜狐網通報)